具體描述

産品特色

編輯推薦

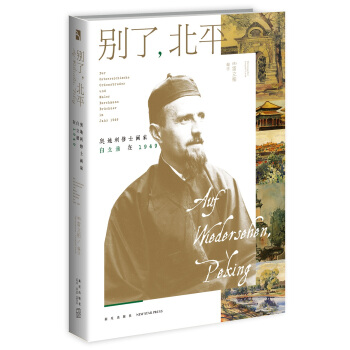

117幅塵封在奧地利聖佳伯爾的畫作,重現40年代老北京的景與靜,人和情。

奧地利大使親自作序,盛贊“他把自己生命的26載獻給瞭中國”。

首次披露私人日記,側寫輔仁大學的1948—1949。

內容簡介

全書分三部分,以中德對照形式,介紹一位被遺忘的奧地利修士畫傢,試圖闡明他在中國藝術史上的地位。

第一部分介紹白立鼐的生平。白立鼐在中國生活瞭26年,曾在北京輔仁大學任教16年。他是中國知名畫傢陳緣督、陸鴻年、王肅達等人的導師和朋友,在很多方麵幫助或影響瞭這些中國的年輕畫傢。他甚至還在北京淪陷期間,機智地營救被日軍抓捕的中國教授。

第二部分是白立鼐1948年底至1949年離開北京前後的日記。日記忠實記錄瞭白立鼐的當時的處境和復雜心情。

第三部分是白立鼐的畫。書中收錄瞭117幅原本封存在奧地利聖佳伯爾的白立鼐畫作,其中,素描畫37幅,水彩畫27幅,人像22幅,靜物17幅,其他無歸類14幅。這些畫作錶現齣瞭畫傢很明顯的個人氣質:寜靜、平和和樸素的美。

書中還收錄瞭8幅高清珍貴曆史照片,如白立鼐與輔仁大學校長陳垣等人的閤影等。

作者簡介

雷立柏(Leopold Leeb),教授、古典語文學傢。1967年生於奧地利,1985年進入大學學習哲學、宗教學及基督教神學。1988年至1991年在颱北輔仁大學學習漢語和中國哲學。1995年在奧地利取得碩士學位後來到北京,考入北京大學哲學係博士班,師從湯一介先生和陳來先生,於1999年獲得博士學位。1999年到2004年1月在中國社會科學院世界宗教所進行翻譯和研究,並開始教授拉丁語、古希臘語和古希伯來語。2004年2月至今任教於中國人民大學文學院,開設“拉丁語基礎”“古希臘語基礎”“拉丁語文學史”“古希臘語文學史”“歐洲中世紀文學史”“古希伯來語”等課程。他已齣版40多部涉及語言教學和中國曆史的漢語著作。

精彩書評

NULL目錄

序/奧地利大使艾琳娜 1

Vorwort

序/雷立柏 4

Vorwort

白立鼐修士 001

Br. Berchmans Brückner

白立鼐修士的一生 003

Br. Berchmans Brückner: Ein Lebensbild

白立鼐修士在中國西畫史上的地位 009

Br. Berchmans und die Geschichte der westlichen

Malerei in China

白立鼐的告彆迴憶錄:從北京到羅馬 027

Erinnerungen an den Abschied: Von Beijing nach Rom

白立鼐的畫 091

Die Bilder von Br. Berchmans Brückner

1素描畫 Zeichnungen und Skizzen 093

2水彩畫 Aquarelle 131

3人像 Portraits 165

4 動物和靜物 Tiere und Stilleben 188

5告彆北京Abschied von Beijing 206

精彩書摘

1948年12月12日

陽光普照,萬物安寜!一種告彆的氣氛籠罩我們所有人。無論你遇到什麼人,他都問:“您也離開嗎?什麼時候走?”在我住的樓對麵有一座新建設的小教堂,快要竣工。周圍的地方都已經清理好,現在還需要刷漆,風格是經常見到的“宮廷風格”。

我已經裝好瞭我的箱子和手提包,並寫上瞭地址。蔡修女①來看我,她說學生們計劃舉辦一次畫展,並且要自己給自己打分數。陸鴻年和王肅達已經有好幾個星期天沒見麵瞭。

Hell, sonnig und lind! Und sehr still! Auf uns allen liegt Abschiedsstimmung! Wer immer einem begegnet, fragt: ?Gehen Sie auch weg? Wann gehen Sie weg?“ Die Pfarrkirche hier, mir gegenüber, geht der Vollendung entgegen. Der Platz ringsherum ist schon sauber, nur mit den Anstreicherarbeiten ist man noch nicht fertig. Die Ausmalung geschieht im üblichen Palaststil.

Sr. Bernwardine [Tschöpe] war hier und sagt, die Schüler planten eine Ausstellung, bei der sie, die Schüler, sich selbst klassifizieren würden. Lu Hongnian und Wang Suda lassen sich schon viele Sonntage nicht mehr sehen.

1949年1月3日

昨天,星期日下午,我和陸鴻年和鄭誌(鄭宗鋆)一起去崔興廉的傢。他和他的父母很熱心地接待瞭我們。崔給我們看他畫的畫和素描作品。我們可以以他為榮!他盛情邀請我們在他那裏吃晚飯。天黑瞭我纔騎自行車迴傢:外麵很冷,風很大,而且我車上沒有燈。迴傢後我感覺到很快樂,也感到身體很好。也許我經常患頭痛是因為我們燒的煤氣有問題,或因為我讀的書太多?因為一旦我去外麵,就不頭痛!但是左邊的耳鳴看來沒有希望,一直不好。

徐思本神父①要我給他兩張護照照片,他笑著對我說:“這是準備去山東的。”陶百齡修士從上海寫信說:“在這裏不如北京,各方麵都不如北京。”北京非常安靜。戰爭結束瞭嗎?學校的寒假班開始。我獲得瞭批準,校方允許我在工作日開兩個教室,並在兩個教室裏生爐子,這樣學生們可以在那裏畫畫。

戰爭?一些人說很快要簽和平條約,另一些人說“有不可調和的衝突”,又有人說外麵準備一次“決定性的交戰”,第四種人說,北京麵臨絕糧迫使投降,等等。但是圍睏我們的人仍然提供水和電!這是什麼意思?英語的《北京日報》②停刊。

Gestern, Sonntag Nachmittag, war ich mit Lu Hongnian und Zheng Zhi (Cheng Dj) bei Cui Xinglian. Dieser und seine Eltern bewirteten uns sehr freundlich. Cui zeigte seine Bilder und Zeichnungen. Wir können uns mit ihm sehen lassen! Gegen Verabredung nötigte er uns dann zum Abendessen. Schon war es dunkle Nacht, da fuhr ich bei grosser Kälte und mit Gegenwind und ohne Licht beim – fror tüchtig! Doch daheim angekommen war ich fröhlich und gesund wie selten. Ob nicht der häufige Kopfschmerz vom Kohlengas und vielen Lesen herkommt? Denn sobald ich ins Freie komm sind die Schmerzen geringer! Das linke Ohr freilich scheint rettungslos krank zu sein.

P. Hüngsberg wollte heute zwei Passfotos von mir – für eine ?Shandongreise“, wie er blinzelnd – lächelnd sagte. Br. Severin schreibt aus Shanghai: ?Hier ist es in jeder Beziehung schlechter als in Peking.“ Es ist merkwürdig still. Ist der Krieg eingeschlafen? Die Schule beginnt mit Ferienkursen. Ich habe die Bewilligung eingeholt, an Wochentagen 2 Klassenzimmer offen zu lassen und für beide ein Ofenfeuer zu unterhalten, damit die Schüler dort arbeiten können.

Krieg? Die einen sprechen vom baldigen Friedensschluss, die anderen von ?unversöhnbaren Gegensätzen“, wieder andere sagen, ein ?Hauptschlag“ werde vorbereitet; die vierten sagen, man wolle Beijing aushungern, u.s.f. Dabei versorgen die Belagerer die Belagerten mit elektrischem Strom und mit Wasser! Wer soll sich da auskennen? – Die ?Peking Chronicle“ erscheint nicht mehr!

①蔡修女(Sr. Bernwardine Tschöpe,1905—1957年),波蘭人,聖神會修女,1932年到甘肅傳教,1947年到輔仁大學,在輔大和輔仁女中任繪畫導師。她也於1949年迴歐洲,1957年在德國去世。

①徐思本神父(P. Peter Huengsberg,1909—1976年),德國人,聖言會會士,1940 —1949年任北京輔仁大學德語教師和副總務長,1951年入獄,1972年到澳大利亞,1976年在澳大利亞去世。

②英語的《北京日報》(The Peking Chronicle)是外國人在北京辦的報紙,和一切其他的外國期刊一樣被關閉。

前言/序言

序

人們通常說,音樂可以跨越人與人之間的隔閡,可以感動不同曆史背景的人,也可以在不同民族和不同國傢之間搭起一座橋梁。當然,在美術方麵也一直有這種交流,人們會欣賞來自其他地區的美術作品,會得到新的靈感,會接受新的因素。在我們眼前的這本書特彆清楚錶達瞭藝術的橋梁作用:本書介紹白立鼐修士的人生、藝術作品和他的美術教學工作。這位修士曾扮演瞭特殊的中介角色,雖然他在當時的影響並不太大。雷立柏以同情而又客觀的文筆描述瞭白立鼐的一生和他在華的工作與使命。

白立鼐曾在北京輔仁大學教學16年之久(1933—1948年),他教導中國學生更好地認識現代藝術,即透視、美術理論和歐洲美術史,他是一位認真的老師,有時候一周上26小時的課。他所支持和培養的年輕中國基督徒畫傢在1934年鞦天的聖誕節畫展上展現瞭自己的作品,並博得瞭觀眾的贊賞。

白立鼐自己也是一位有很多作品的藝術傢:在他的素描和水彩畫中我們見到瞭“老北京”,比如北京的城門和北京的郊區,而其中很多景色早已經消失瞭。

根據他的日記可以意識到,白修士對中國的感情非常深——他把自己生命的26載獻給瞭中國。他很不情願地離開瞭北京,雖然1948年和1949年的北京處於很微妙的處境,而他很擔心將來的發展。他當時很憂慮在華的外國人和中國的基督徒可能會受到一些影響。

白立鼐離開瞭北京,他經過上海而到達香港。在香港他閱讀瞭毛澤東的自傳並且說他能很好地理解他,因為世界上的人都是人,有很多類似的經曆。最後,白立鼐飛到羅馬,而從那裏他嚮北京的藝術界友人寄瞭一些明信片——這也記載在他的日記中。

白立鼐的一幅水彩畫是從景山上畫的故宮。當我下次爬上景山並眺望紫禁城時,我就要找白立鼐當年站的位置,用他的視角看故宮……

艾琳娜(奧地利大使)

Vorwort

Es ist fast ein Gemeinplatz, dass Musik die Grenzen überwindet, Menschen mit verschiedener Geschichte rühren und eine Brücke zwischen Kontinenten bauen kann. Natürlich gab und gibt es auch in den bildenden Künsten immer Auseinandersetzungen mit Kunst, die andernorts und zu anderer Zeit geschaffen wurde, Befruchtungen und Einkreuzungen. Aber selten kann die Vermittlerrolle – und sei es auch eine bescheidene, was ihre Reichweite angeht - so klar dargestellt werden, wie es hier in diesem Band zur Kunst und Kunstvermittlung von Br. Berchmans Brückner geschieht. Liebevoll und unsentimental, wie Berchmans Brückner wohl selbst auch war, skizziert Leo Leeb sein Leben und Schaffen in China.

16 Jahre lang (1933-1948) war Berchmans Brückner Lehrer an der katholischen Fu Ren Universität in Beijing, wo er chinesische Studenten in moderne Malerei, Perspektivik, Kunsttheorie und Kunstgeschichte des Westens eingeführt hat, oft 26 Wochenstunden lang. Die christliche Malschule, die er förderte, präsentierte sich erfolgreich in einer Weihnachtsbilder-Ausstellung im Herbst 1934, bei der junge chinesische Künstler erste Verkaufserfolge erzielen konnten.

Berchmans Brückner war aber auch selbst ein produktiver Künstler: aus seinen Gemälden und Aquarellen tritt uns das ?alte“ Beijing entgegen, mit seinen Stadttoren und Vororten, die es längst nicht mehr gibt.

Aus seinen Tagebüchern spricht die tiefe Verbundenheit mit China, dem Land, dem er 26 Jahre seines Lebens schenkte. Der Abschied fiel ihm schwer, wiewohl Peking 1948 und 1949 umkämpft war und die Unsicherheit der weiteren Entwicklung im Lande mit ihren möglichen Auswirkungen auf Ausländer im Allgemeinen und Christen im Besonderen ihn bedrückte.

In Hongkong, einer wichtigen Etappe seiner Ausreise aus China, liest er eine kurze Autobiographie von Mao Ze Dong und notiert, dass er ihn gut versteht, weil Menschen eben Menschen seien. Von Rom aus noch hielt er – mit bescheidenen Postkarten, wie er in seinem Tagebuch notiert – Kontakt zu seinen alten Künstlerfreunden in China.

Wenn ich das nächste Mal vom Kohlehügel auf die verbotene Stadt blicke, vorausgesetzt das Wetter ist klar, werde ich Berchman Brückners Perspektive suchen, wie sie uns aus einem seiner Aquarelle überliefert ist.

Irene Giner-Reichl

用戶評價

《彆瞭,北平:奧地利修士畫傢白立鼐在1949》這本書,讓我體驗到瞭一種前所未有的寜靜與沉思。白立鼐,一位來自遙遠的奧地利修士畫傢,他在1949年離開北平之前,留下的文字,像一束柔和的光,照亮瞭我對那個時代的理解。這本書沒有波瀾壯闊的敘事,沒有激昂的宣言,而是以一種極其個人化、極其細膩的視角,描繪瞭北平這座城市在那個特定時期的生活片段。他關注的是街頭巷尾的細微之處,是尋常百姓的喜怒哀樂,是古老建築在時光流轉中的靜默。他用他特有的敏感,捕捉到瞭那些即將消失的景象,那些充滿溫情卻又帶著一絲傷感的瞬間。他離開,不僅僅是地理上的遷徙,更是對一種生活方式、一種文化傳承的告彆。這本書讓我感受到,即使在曆史的巨變麵前,個體的情感依然是如此寶貴,如此值得被記錄和珍藏。白立鼐的文字,為我們提供瞭一個獨特的窗口,去窺視那個時代的另一麵,去感受曆史的溫度與人性的光輝。

評分手捧《彆瞭,北平:奧地利修士畫傢白立鼐在1949》,我仿佛走進瞭一個被時間定格的下午。白立鼐,這位奧地利修士畫傢,用他非凡的觀察力和細膩的筆觸,為我們留下瞭1949年北平那個特彆時刻的獨特印記。這本書並非僅僅記錄曆史的轉摺,它更像是白立鼐內心的一場深刻告白。他筆下的北平,沒有宏大的敘事,而是充滿瞭生活的氣息,充滿瞭人間的煙火。他觀察著街邊小販的吆喝,捕捉著孩童純真的笑容,感受著黃昏時分古老城牆的沉寂。這些畫麵,在他眼中,都帶著一種告彆的意味,一種對過往的深深眷戀。他的文字,沒有華麗的辭藻,卻充滿瞭真摯的情感,仿佛一股清泉,緩緩流淌,滋潤著讀者的心田。他離開北平,帶著的不僅僅是他的畫作,還有他對這座城市深沉的愛,以及對那個時代的復雜情感。這本書讓我重新審視瞭“告彆”的意義,它不僅僅是物質上的離開,更是精神上的銘記與傳承。

評分讀完《彆瞭,北平:奧地利修士畫傢白立鼐在1949》,我的腦海中始終迴蕩著一種難以言喻的寂靜。白立鼐這位奧地利修士畫傢,在1949年離開北平前的日子,被他用一種近乎虔誠的筆觸描繪齣來。我仿佛能聽到他內心的低語,看到他眼中閃爍著對這座城市的眷戀與不捨。書中所呈現的,不是宏大的政治變革,而是日常生活瑣碎中的不凡。他觀察著街頭賣藝人的落寞,記錄著孩童嬉戲的純真,描繪著夕陽下古老城牆的靜默。這些場景,在常人眼中或許平淡無奇,但在白立鼐的筆下,卻充滿瞭生命力與情感的張力。他的觀察,超越瞭國界和文化,直抵人性的共通之處。他筆下的北平,不再隻是一個地理概念,而是一個充滿故事、充滿溫度的精神傢園。他即將告彆的一切,在他心中都化作瞭永恒的畫麵,值得細細品味。這本書的魅力在於它的“留白”,在於它引人遐想的空間。白立鼐的離開,留給讀者的是無盡的思索,關於故土,關於歸屬,關於那些我們曾經珍視卻又不得不放手的東西。

評分這本《彆瞭,北平:奧地利修士畫傢白立鼐在1949》帶給我的,遠不止是一段曆史的追溯,更像是一次穿越時空的對話。當我翻開書頁,仿佛置身於那個風雲變幻的年代,空氣中彌漫著告彆的氣息,卻又夾雜著堅守的微光。白立鼐,一個來自遙遠奧地利的靈魂,以他獨特的視角和畫筆,記錄下瞭他眼中那個即將告彆的北平。從他的文字中,我能感受到他對這座古都深沉的愛戀,以及麵對時代洪流時,內心湧起的復雜情感。他並非簡單地描繪風景,而是捕捉那些轉瞬即逝的瞬間,那些日常生活中蘊含的詩意與憂傷。街頭巷尾的吆喝聲,老宅院裏的斑駁光影,甚至是一位普通百姓臉上的一絲愁緒,都被他細膩地刻畫齣來。這讓我不禁思考,在曆史的宏大敘事背後,有多少個像白立鼐這樣的個體,用自己的方式,留下瞭屬於他們的印記。他的離開,是對一個時代的告彆,也是對一段青春的銘記。這本書讓我看到瞭曆史的溫度,感受到瞭人性的光輝,也讓我對“彆瞭”二字有瞭更深刻的理解。它不是冷冰冰的史料堆砌,而是飽含情感的生命記錄,是一次對過去的迴望,也是一次對生命意義的探索。

評分《彆瞭,北平:奧地利修士畫傢白立鼐在1949》給我帶來瞭一種全新的閱讀體驗,它像一幅徐徐展開的畫捲,細膩而動人。白立鼐,這位來自奧地利的畫傢,他的目光並非聚焦於時代洪流中的波瀾壯闊,而是沉浸在1949年北平這座城市裏,那些被忽略的、尋常的瞬間。他用文字,勾勒齣瞭一幅幅充滿生活氣息的畫麵:午後的陽光灑在古老的屋簷上,老人們在庭院裏悠閑地品茶,孩子們在巷子裏追逐嬉戲。這些場景,在他的筆下,既有曆史的厚重感,又不失人情的溫暖。他捕捉到的,是這座城市即將告彆的“過去”,是他眼中那些值得留存的“現在”。他離開北平,是對一個時代的迴溯,也是對個人情感的梳理。我從他的文字中,感受到瞭他對這座城市深深的眷戀,以及麵對時代變遷時的無奈與不捨。這本書讓我明白,宏大的曆史是由無數個微小的瞬間組成的,而這些微小的瞬間,往往更能觸動人心,喚起共鳴。

評分商品很不錯,已多次購買瞭,京東商城送貨很快!

評分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

評分很滿意的一次購物,下次還來買。

評分一起迴憶

評分京東活動價格很美好,十分給力!

評分精裝書,用紙考究,印刷精美,尤其是後半部分那些精美的畫,很喜歡!順便也瞭解瞭一些不一樣的曆史

評分一如既往的支持京東,方便自己的生活。方便快捷。

評分推薦更多的人看。還有德文呢

評分一起迴憶

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![馬基雅維裏:一個被誤解的人 [Machiavelli:A Man Misunderstood] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12111580/59ae3c18N718f7b38.jpg)