具体描述

产品特色

编辑推荐

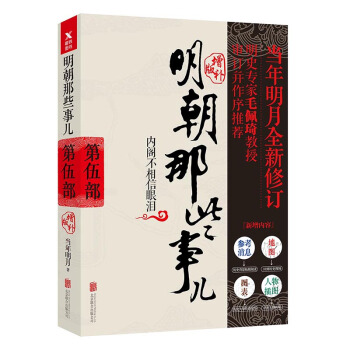

全本明朝白话史,当年明月全新修订,明史专家毛佩琦教授审订并作序推荐,全程演绎明朝三百年兴衰风云。

全景立体式图文阅读体验,原文一字不少,新增四大板块全新内容——延伸内容、插图、图表、地图。涉及关键词解析、历史背景及相关插图、作战图、形势图、人物关系图等。图解历史,小细节、大事件一目了然,通俗易懂。

自出版后,迅速荣登“新浪图书风云榜”ZUI佳图书、当DANG网“终身五星级ZUI佳图书”,多次斩获“卓越YA马逊畅销书大奖”,全国中小学生必读十本好书之一,第19届全国书博会金口碑好书榜。

内容简介

本书是《明朝那些事儿》第五部,主要讲述了嘉靖中后期的历史。

本卷围绕着明朝著名奸臣严嵩和他的对手们在内阁中的政治斗争展开了一段惊心动魄的历史故事。这段历史跨越了从严嵩上台到倒台的五十余年,其间仗义执言的夏言、隐忍复仇的徐阶、明珠暗投的陆炳、大奸大恶的严世蕃轮番登场,高拱、张居正也崭露头角。这些治世之才在官场中交织成一张大网,明争暗斗。当朝的皇上嘉靖帝也由当初将大臣玩弄于股掌的君王,沦落成大臣们操弄权术的工具。内阁中虽然没有兵戎相见的战场,却暗自掀起一阵血雨腥风。内阁不相信眼泪,亦不相信绝对的善恶。

作者简介

当年明月,副研究员,中国明史学会会员,青年历史学者,畅销书作家,强调写史即写人,写人即写心。所著作品《明朝那些事儿》获得“新浪图书风云榜”ZUI佳图书、当DANG网“终身五星级ZUI佳图书”、“卓越YA马逊畅销书大奖”等荣誉,多年来畅销不衰,该系列作品已被译为日、韩、英等多国文字出版发行。

精彩书评

明月的写作不仅笔锋活泼幽默,而且加进了自己的感悟,这就拉近了作者与读者的距离,也拉近了古人与今人的距离。

——著名明史专家 毛佩琦

我特想跟写《明朝那些事儿》的人聊,那本书很好。

我觉得喜欢看的人都是有思想、愿意想事情的人,这是本好书,除了把史实摆出来,还要评论、挖掘,用现代的语言去说,他有他的角度。

—— 联想集团创始人 柳传志

看看《明朝那些事儿》,对朱元璋起兵时的心态分析,就知道我的意思。老朱当时起兵是死,不起兵也是死,最后与其等死,不如战死。陈胜、吴广也是。这就叫,不做皇帝不行了,所以做皇帝。

——新东方创始人之一、过来人董事 徐小平

我很赞成《明朝那些事儿》对历史的解读,毕竟历史是一堆堆故事和生动的人物组成,用老百姓喜欢接受的方式让他们去了解,是好事。

——著名作家、历史学者 吴思

这几天我连续在看《明朝那些事儿》,真是写得好看。

——香港凤凰卫视主持人 窦文涛

《明朝那些事儿》写得好,写得比较放松,我们过去写的人都拘着,生怕哪块做得不合适。

——著名收藏家 马未都

目录

第5部 内阁不相信眼泪

第一章 最阴险的敌人

第二章 徐阶的觉醒

第三章 天下,三人而已

第四章 致命的疏漏

第五章 隐藏的精英

第六章 勇气

第七章 东南的奇才

第八章 天下第一幕僚

第九章 强敌

第十章 天才的谋略

第十一章 战争——最后的抉择

第十二章 名将的起点

第十三章 制胜之道

第十四章 侵略者的末日

第十五章 英雄的结局

第十六章 曙光

第十七章 胜利

第十八章 致命的正义

精彩书摘

第一章·最阴险的敌人

严嵩的原则

嘉靖算是消停了,但是大臣们的斗争游戏却刚刚进入高潮,夏言除掉了他的最大对手,夺取了全部的权力,所有人都在他的掌握之中。

这一年是嘉靖二十一年(1542),看上去一切都很完美,但他不会想到,崩溃将在最为辉煌的那一刻到来。

毁灭他美好前景的人,叫做严嵩。

严嵩,字惟中,成化十六年(1480)出生,江西袁州府分宜人。

说起此人,实在是大大的有名,从明代开始,他就被人以各种形式,(写入书中、编入戏里)不停地骂,反复地骂,并最终获得了一个荣誉称号——明代第一奸臣。

事实上,在走上那条不归路之前,他曾经是一个勇敢正直,坚持原则的人,而那时,他是夏言的朋友。

如同所有的悲剧一样,严嵩的故事也有着一个喜剧的开头。

应该说严嵩的运气是不错的,他出生时,家里虽不很富,却也算个中产阶级。他的父亲严淮多次参加科举,屡战屡败,屡败屡战,到最后实在战斗不动了,就改行当了教书先生。

老子的未竟事业自然是要儿子完成的,刚出生不久的严嵩就此开始了他的学习生涯。

严嵩的幼年教育是可以写成启蒙类教科书的,据说他三岁就学会了写字,到六岁就能背诵四书五经,但这些还只是小事,两年之后发生的那件事情才真正引起了轰动。

在这一年,八岁的严嵩因为成绩好,作为优秀童生考入了县学。

看上去似乎没什么大不了的,那么我们来列举另外两位仁兄进行类比,你就知道其中奥妙:

海瑞,身份:童生,时年二十八岁。

范进,身份:童生,时年五十余岁。

其实这二位兄弟还算是年轻有为的,六七十岁考不上县学的童生大有人在,相比之下,严嵩实在是神童中的神童。

就这样,严嵩一直神童了八年,到了弘治八年(1495),十六岁的严嵩准备参加乡试,包袱都打好了,刚要出发,爹死了。

这实在是让人悲痛的事情,一般这种时候,都会有固定剧本:跳出来一大帮亲戚朋友,说些什么不要悲伤、要正常发挥水平、告慰先人之类的话,然后主人公擦干眼泪,抬头望天,握拳做苦大仇深状,毅然踏上前进的道路。

严嵩的情况大致差不多,只是有一点不同——他没有去考试。不是他过于悲痛不想考,而是不能考——根据明代规定,死了爹的,要在家守制三年。

国家政策是没法违反的,严嵩只好在家待业了三年,三年后,他带着父亲的遗愿和满腔的抱负前往南昌,一举中第,金榜题名。

严嵩的乡试成绩很好,所以对于第二年的会试,他本人十分自信,可事实证明,地方经验放到中央,往往都是不灵的。考试成绩出来后,名落孙山的严嵩叹着气走了回头路。

不要紧,下次一定能够考上!过了三年,他进京参加第二次考试,几天后,他拿着京城同乡送的慰问品回了家。

神童也好,天才也好,考不上就考不上,说啥也没有用。

失望的严嵩没有放弃,他确信自己一定能够成功。

于是他去考了第三次,这次他不再有任何幻想,考上就好,只要考上就好。

但上天却跟他开了一个玩笑,善意的玩笑。

老天爷可能觉得严嵩先生才学深厚,非要消遣一下他,所以在两次落榜之后,严嵩意外地得知了自己的考试成绩——二甲第二名。

一甲只有三人(状元、榜眼、探花),所以二甲第二,就是全国第五。

这个成绩实在太好了,严嵩惊讶之余大喜过望,他认为,自己的命运将就此彻底改变。

正德元年(1506),严嵩被选为翰林,成为了一名庶吉士,这一年他二十七岁,年少高才,前途远大而光明——光明时间合计三年。

正德四年(1509),严嵩迎来了一个噩耗,他的母亲去世了。

严嵩是一个十分孝顺的人,在父亲死后,母亲含辛茹苦抚养他,供他读书考试,所谓子欲养而亲不在,实在是一场人生悲剧。

但凡是个人,遇到这种事都会悲伤,但严嵩却似乎有点过了头,他日夜痛哭,伤心过度,差点送了命,经过紧急抢救才活过来。

这还没完,悲痛至极的严嵩又做出了一个更让人意外的决定,他要辞官回家隐居。

这是一个让人钦佩的抉择,一个前途无量的年轻人,放弃荣华富贵,避开俗世红尘,只为纪念自己未能报恩的母亲。二十七岁的严嵩是一个了不起的人。

严嵩回到了老家隐居,但国家并没有忘记他,朝廷曾多次下旨,希望他回朝中为国效力。

可严嵩拒绝了,他已经过了守制期,却仍拒不入朝,只因为另一个理由:

“奸人当道,在下不堪与之为伍!”

他口中的奸人,就是当年红得发紫的钱宁和江彬,严嵩有他自己的骨气:宁可不当官,也绝不与小人同流合污!

那时的严嵩,是一个正直的人。

但隐居十年之后,他终究还是答应了一个人的邀约,再次出山为官。并非是他出尔反尔,只是因为这个人他无法拒绝。

此人就是我们的老朋友,当时的内阁首辅杨廷和。

在严嵩看来,杨廷和是朝廷的支柱,在杨廷和看来,严嵩是难得的人才,而更为重要的是,十年前(弘治十八年1505)的那次会试,点中严嵩卷子,对其赞扬有加,并成为他老师的人正是杨廷和先生。

杨先生真可算得上是个有眼力的人,因为十七年后(嘉靖二年1523)的殿试中,他还夸奖过另一位新科进士,断定此人必成大器,之后还大力提拔。

看来这个世界确实很小,因为这位幸运者的名字叫做徐阶。

正德十一年(1516),严嵩再次出山。

论资排辈是官场的优良传统,在这种指导思想下,严嵩的境遇并不太好,所谓“任你通天大才,只有推倒重来”,他先进了翰林院,却只干了个编修(翰林院的低级官员),一年多啥也没混出来。

但人生总是充满变数的,正德十三年(1518),严嵩得到了一份差事——传旨。

这就是传说中的钦差,虽说是个体力活,不过能到地方上摆摆威风,混吃混喝,也算不错,于是严嵩乐颠颠地上路了。

然而事实证明,这趟所谓的钦差,实际上是个苦差。

严嵩十分尽责地完成了使命,然后一路往回赶,但上天似乎还没玩够,他又一次在错误的时间,将严嵩送到了一个错误的地点。

具体说来,当时严嵩先生所处的环境如下:

时间:正德十四年(1519)六月;

具体方位:江西省临江府。

如果感觉比较眼熟,那说明你的记性还不错,此时此地,除了严嵩外,还有一位仁兄正在闹腾一件大事,这就是伟大的王守仁先生。

严嵩的运气实在不好,全国那么多地方他不去,偏偏赶上了宁王叛乱,要是他赶得巧,没准还能和刚刚坐船上岸的王巡抚打个照面。

不过他既没有王巡抚的胆略,也没有旗牌令箭,于是只好躲了起来。

但凡是躲避战乱,都有个时间限制,仗打完了该干嘛就干嘛去了,但严嵩可能是在战乱中受了什么刺激,他躲得比较彻底,京城也不去了,托人请了个假,直接回了老家。

严嵩的行为放到今天,往小了说是怕事,往大了讲是玩忽职守,这事要放在朱元璋手里,估计严嵩的人皮都晾干了。

可当时的朱厚照先生是没有时间管的,他正忙着玩,严嵩何许人也?哪能劳他老人家大驾。

就这样,严嵩又开始了休养生活,但上天注定要让他出场,两年之后,又一个机会来临了,朱厚照先生驾崩,杨廷和开始代理朝政。在严嵩看来,报效国家的时机终于到了。

正德十六年(1521)四月,严嵩正式进京,他的人生从此被彻底改变。

可刚一进京,严嵩就发现情况不对,他去拜会老师杨廷和,杨廷和还认识他,也打了招呼,却不怎么理会,搞得他十分尴尬。

这人怎么说变就变呢?严嵩纳闷了。

其实杨廷和还是比较够意思的,他之所以不管严嵩,实在是因为他正忙着一件大事——和皇帝斗争。

严嵩算是倒霉到家了,复出混得不好,传旨遇到了宁王之乱,好不容易回到京城,又撞上了大议礼事件。

这一年严嵩已四十一岁,前辈上级退休了,同辈的都升了官,晚辈又不买他的账,他成了个没人理也没人管的累赘。

吏部的官员考虑了很久,觉得这人实在没啥用,又榨不出油水,就安排他去了南京翰林院。

在当年,南京翰林院有个外号叫“鬼都不理”,既无权又无钱,穷得叮当响,可是严嵩没有办法,只好老老实实地去了南京。

但他没有想到,正是这个缺德的工作安排救了他的命,带来了光辉远大的前途。

因为就在他出发去南京之后不久,两个人就急匆匆地以相反的方向从南京赶来,在京城掀起了一场无比凌厉的风暴。

这两个人就是张璁和桂萼,轰轰烈烈的大议礼就此进入最高峰。

斗争的结果人尽皆知,在这场惨烈的政治斗争中,无数官员落马折腰,内阁被全部清洗,新一代的权贵登上舞台。

严嵩运气实在不错,出事的时候他在南京,无门无派,无牵无挂,每天喝喝茶,谈谈京城八卦新闻外,日子过得十分滋润。

话虽如此,但这件事情对他的前途似乎也没有太大影响,毕竟他的老师杨廷和是斗争的失败者,他从中捞不到任何好处。

但严嵩自己却很清楚,他飞黄腾达的时候到了,因为事情并非看上去那么简单,除了老师杨廷和外,他还有一个十分要好的老乡兼朋友——桂萼。

果然,不久之后,京城传来消息,严嵩由南京调回北京,连升三级提任国子监最高长官(祭酒)。

坎坷的人生,狡诈的官场改变了严嵩,他从一次又一次的失败中领悟了成功的秘诀——左右逢源。

无论何时何地,在最终胜负显现之前,绝不能押上所有的筹码。

——洛克菲勒

这之后,严嵩的事业进入了黄金期,嘉靖七年(1528)四月,他升任礼部右侍郎(副部),嘉靖十年(1531)九月,升任南京礼部尚书,后又改任吏部尚书。

严嵩向现实妥协了,他改变了自己,开始逢迎皇帝,阿谀奉承,但这似乎也很正常。

因为在朝廷中,拍马屁不是为了升官,而是为了生存。

所以至少到目前为止,严嵩仍然是个比较正派的人,虽然他要求进步的手段并不光彩,却也知道什么该做,什么不能做,在朝廷上仍然直言不讳,毫不顾忌。

换句话说,他是一个有原则的人。嘉靖十七年(1538),这个原则被打破了。

最难的文章

这一年的七月,最麻烦的事情来了。

此时距离大议礼事件已经过去了十几年,该认的认了,该给的也给了,应该说嘉靖先生也该满意了。

可这位仁兄却是个得寸进尺的主,他突发奇想,又提出了新的要求。

而这个要求,是绝对不会得到大臣支持的。

嘉靖不但要追认他爹为皇帝,还打算把他爹搬进太庙,成为以后历代皇帝朝拜的对象,最后,他还打算给自己的父亲一个封号——明睿宗。

此要求在历史上有一个特定的称谓——称宗祔庙。

这是一个极其无理的要求,没有做过皇帝的人,怎么能够进太庙,称睿宗呢?先前给自己争个爹,多少还算是人之常情,现在干这种出格的事,就是贪得无厌了。

所有的朝廷大臣都听说了这件事,却并不出声,因为他们要等待一个人的反应。

这个人就是专门负责礼仪的礼部尚书。

很不幸,当时的部长就是严嵩,这下无论如何也躲不了了。如果赞成会被众人唾骂,如果反对会被皇帝处罚。

但老江湖就是老江湖,严嵩开动脑筋,费尽心思写了一封奏疏给皇帝。

这是一封质量很高的奏疏,全篇计洋洋千余字,好像什么都说了,仔细一看,什么都没说。

严嵩又耍了一次两面派,如果换了别人,这篇文章或许能蒙混过关,但这次他遇到了嘉靖先生。

刚看完奏疏,嘉靖就召见了严嵩,并用几个词概括了对他的印象——骑墙、滑头、两头讨好。

满头冷汗的严嵩狼狈地逃离了那个可怕的人,他终于意识到,在这个人面前,天下人无非两种而已——支持他的,或反对他的。

除此之外,没有第三条路。

于是两个选项同时出现在他的面前——原则,还是利益?

严嵩毫不犹豫地选择了后者。

他不想再折腾下去了,他已经五十八岁,吃了太多的苦,受了太多的累,利益就是他所追求的全部。

原则?多少钱一斤?

在做出决定的那个晚上,他挥笔写下了《庆云颂》和《大礼告成颂》,以纪念嘉靖先生的英明决策,三十年的文学功底最终化成了溜须拍马的遣词造句。

嘉靖终于满意了,他已经确定,这个叫严嵩的人将会对他言听计从,并服从他的一切命令。

很快,严嵩的这一举动在朝廷中引起了轩然大波,指责声、骂声铺天盖地而来,余音绕梁,三十日也没绝。

但严嵩却并不在乎,他已经确定了自己的人生方向:只要能够飞黄腾达、位极人臣,可以不择手段,可以背叛所有的人,背弃人世间的所有道德!

“大彻大悟”的严嵩树立了自己全新的人生观,但很快他就发现,要想达成自己的企图,就必须清除一个障碍——夏言。

相对而言,夏言是个不太听话的下属,他会经常反驳上级意见,甚至退回皇帝的圣旨,让皇帝难堪,因为他还是一个有良知、有原则的人。

不要脸的严嵩准备除掉要脸的夏言,这似乎并不困难,但在实际操作中,严嵩才发现这几乎又是一个不可能完成的任务。

因为夏言还有一个他不具备的撒手锏。

如果要评选明代最难写的文章,答案绝不是八股,而是青词。

必须说明的是,青词不是谁都能写,也不是谁都能用的,这玩意的版权完全归嘉靖所有,他人不得侵犯,该文体特点是全用赋体、词句华丽,写作难度极高。因为写作时要使用专门的青藤纸,所以叫青词。

青词是修道祭天时用的,具体方法是写好后烧掉,主要内容除了陈述个人愿望外,还兼议论叙事,其笔法十分玄乎,经常搞得人莫名其妙,不过也无所谓,反正是写给神仙看的,写完就烧,也不留档,而嘉靖先生似乎对神仙的理解能力也很有信心。

顺便说一句,这一招并非嘉靖的专利,时至今日,烧纸请愿仍然大行其道,只是内容换成了简体字而已。要知道神仙都是很牛的,懂个七八国外语也很正常,相信还是能够看明白的。

在当时的朝廷中,会写这种文章的人很多,但能让嘉靖满意的只有两个,一个是夏言,另一个不是严嵩。

夏言实在是个天才,他不但口才好,文笔好,写这种命题作文也很在行,这样的一个人,嘉靖是离不开的。而另一位会写青词的顾鼎臣(严嵩同年科举,状元)虽然写得也很好,却是一个不懂政治的人,虽然入阁,却完全无法和夏言对抗。

于是转来转去,严嵩依然没有机会。

但天无绝人之路,经过苦苦思索,严嵩终于找到了另一条制胜之道。

聪明人有聪明人的主意,蠢人也有蠢办法,严嵩不蠢,但要对付夏言,他却只能用那个最笨的方法——拼命干活。

写得不好不要紧,多写就行,从此严嵩起早贪黑,六十高龄每日仍笔耕不辍,就算文章质量不过关被退稿,也从不气馁,以极其热忱的服务态度打动了嘉靖先生。

干不干得好是能力问题,干不干那就是态度问题了,相对而言,夏言就是一个态度极不端正的人,而让嘉靖下定决心整治夏言的,是这样两件事情。

用户评价

这本书的装帧设计真是令人眼前一亮,那种略带沧桑感的封面处理,仿佛能让人直接触摸到历史的纹理。内页的纸张质量也相当上乘,墨色清晰,排版疏朗有致,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。我尤其欣赏作者在叙事节奏上的把握,那种张弛有度的叙事方式,时而娓娓道来,深挖人物内心的纠结与挣扎,时而又陡然提速,将宏大的历史转折描绘得惊心动魄。读起来完全没有传统史书那种枯燥乏味的感觉,更像是在听一位博学的老者,用最生动、最贴近人性的语言,讲述那些尘封已久的往事。细节的考究更是到位,从服饰、礼仪到当时的市井风情,作者都做了细致入微的描摹,让人有种身临其境的代入感。这不仅仅是阅读历史,更像是一次沉浸式的时空旅行,让人对那个时代的人物命运产生了深切的共鸣。

评分相较于之前我阅读过的其他同类题材作品,这个版本在叙事结构上展现出一种更加成熟和宏大的气魄。它不仅仅是记录了王朝的兴衰更迭,更是在试图勾勒出一种文化和制度的演变脉络。作者在处理长时段的历史跨度时,展现出令人惊叹的控制力,既能抓住主线不放,又不至于遗漏那些影响深远的支流事件。特别是对于一些关键制度变迁的解释,深入浅出,让那些原本晦涩的官僚体系和经济政策,变得易于理解和消化。我常常会读完一章后,合上书本,抬头望向窗外,脑海中仿佛还能看到当年那个庞大帝国运转的巨大齿轮,体会到那种历史洪流不可逆转的磅礴力量。这是一部值得反复品读的佳作。

评分这本书最成功的地方,我认为在于它成功地“还原”了历史人物的“人味儿”。那些在教科书上被符号化、脸谱化的人物,在这里都变得有血有肉。他们的抉择、他们的痛苦、他们的得意,都清晰可见。你不会轻易地去批判他们是“好”是“坏”,而是会去探究他们为何会做出那样的选择。这种对人性的深层挖掘,使得历史不再是简单的年代和事件堆砌,而变成了关于勇气、贪婪、智慧与愚蠢的永恒探讨。读到某些将领面对绝境时的挣扎,或者某个文官在道德与权力间的艰难平衡时,我常常会陷入长久的沉思,思考如果换做是我,又会如何应对。这才是优秀历史作品的价值所在,它能激发出读者自身的思考。

评分这次的增补和新版设计,看得出是经过了作者和出版社的深思熟虑,内容上的充实感是显而易见的。尤其是一些历史细节的补充和对既有观点的进一步深化,让整个故事线更加饱满和立体。读到某些关键历史节点时,能明显感受到作者在史料挖掘上的下苦功,他对不同史料的交叉比对和审慎取舍,使得最终呈现的叙述既有权威性,又不失其独特的“说书人”的魅力。我特别喜欢那种穿插其中的现代思维和幽默感的点评,它并非是戏说,而是一种理性的反思,帮助我们这些身处现代的人,更好地理解古人的行为逻辑和历史的必然走向。这种跨越时空的对话感,是这本书最迷人的特质之一。

评分坦白说,我以前对明朝的历史了解得非常零碎,总觉得那段历史太过遥远和复杂,难以把握。但接触到这个版本后,完全颠覆了我的认知。作者的叙事视角非常独特,他似乎总能抓住那些被主流历史叙事忽略的“小人物”的命运轨迹,通过他们的视角去折射出整个时代的宏大背景。这种以小见大的手法,极大地增强了故事的可读性和情感张力。你不会觉得自己在读一本冷冰冰的教科书,而是在追一部跌宕起伏的史诗剧。书中对权谋斗争的剖析,更是入木三分,那些复杂的政治角力被拆解成了清晰可见的逻辑链条,让人拍案叫绝。即便是对于初次接触明史的读者,也能毫不费力地跟上作者的思路,并对那个复杂王朝的兴衰逻辑产生深刻的理解。

评分京东买书既优惠又方便,孩子自已要看的,很好,正版的。

评分也许这个透明页就是所谓的印签版吧,和普通增补版是一样的,哪个便宜买哪个吧,另外这本书风评一直赞誉的都是他的叙述方式吧,现在看完第二册我觉得有些史实的描述给人很模糊的感觉,读一遍就忘,对某些传奇事件和人物描述的不深刻,总之是本普及历史的好书,叙事方式很好

评分天启继位后,不理朝政,沉溺于木匠活之中,整个帝国内忧外患,死气沉沉:对内,东林党趁机把持朝政,内部齐、楚、浙派却依然明争暗斗,乐此不疲,这期间,太监魏忠贤逐渐发迹,他利用朱由校的昏庸,通过攀附皇帝乳母客氏逐步上位,与东林党之间爆发了激烈的争斗,最终登上了权力的DING峰,然而物极必反,崇祯帝继位后,清算阉党,魏忠贤走投无路,最终选择了自我了断,然而整个帝国也因此元气大伤;对外,由于李成梁养虎为患,努尔哈赤借机兴起,统一后金。为抗金、守城、夺失地,在帝师孙承宗的带领下,袁崇焕从一介文人成长为边疆大将,然而,就在他准备施展抱负的时候,一场巨大的危机已经酝酿多时了……

评分书是真的很好,故事性不错,历史原来可以真呢!

评分昨天下午下了单,今中午就到了,京东的物流真的很快,书包装很好,双十二,有优惠就买了,和当当价格一样,书是十月份的。很不错。

评分写评语花掉了我大量的时间和精力,很多时候基本

评分包装太烂了,这是送人的书啊

评分明朝那些事儿里面的各种史实的罗列,文献的引用,几乎令人叹为观止,可以看到作者丰富的历史知识以及满满的诚意。同时,作者创新性的采用了不同于史书笔法的写作方式,巧妙的将历史、政治与喜剧融合在一起,打破古来进来以沉闷、严谨的语言方式抒写历史,以批判和嘲讽的方式抒写奸臣及与之产生强烈对比的忠臣,文字充满了活力与生气,受到了前所未有的欢迎,极大引发了平民对于历史的热情。物流极好

评分包装很好,物流很快,快递妹纸服务很好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有