具体描述

产品特色

内容简介

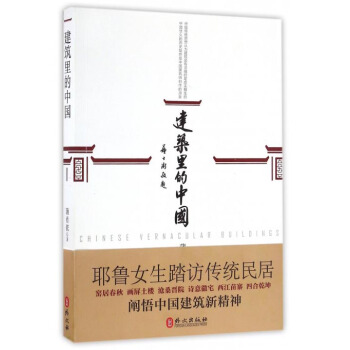

《建筑里的中国》是作者蒲肖依花费近一年的时间,实地踏访窑洞、土楼、苗寨、徽派民居、山西大院、北京四合院等中国传统民居后写成的。旨在寻根本土文化,从传统中寻找力量。书中描述了“苗寨依山而建,留出平地种稻粮;客家土楼生土板筑,外如城堡内家园;徽派民居的尊重自然山水大环境,黄土地上的靠山窑和地坑窑……”中国传统建筑的这些“场所精神”,作者都——亲身观测体会。

历史是现实的前提,现实是未来的依据。中国传统建筑妙在“内空间——中空间——外空间”三重空间的结构意象和“物境——情境——意境”三重境界的审美体悟,从中国传统建筑文化抽象而来的“物质性——社会性——知识性”的三性耦合论,其本质是三性的和谐。

建筑现代化之殇越来越使今天的我们深刻地认识到,历史悠久的中国传统建筑文化及其艺术形式,是中国文化实践的结晶,由此衍生的中国建筑智慧一定是资本利益和审美的思考,触及了共同的意识,共同的难题——我们如何在符合人性的建筑空间里自由地生活,如何在狭义和广义两种生命境界中,保持身心与自然的和谐。

现代建筑巨擎柯布西耶的思考也是《建筑里的中国》的思考:“我们的进步为何这样丑陋……难道人不会再创造建筑的和谐?”

作者简介

蒲肖依,1989年生于北京。自幼喜丹青,好读书,游历广泛。本科毕业于加拿大麦吉尔大学建筑系,现为美国耶鲁大学建筑系研究生。曾在日本隈严吾建筑都市设计事务所,美国Kohn Pederson Fox和Pei Partnership 等国际著名建筑事务所研习。有《做人与自然的协调者》等建筑学评论见诸于报章,尝试将中国传统文化融入现代建筑语境中。在此处填写,必填

目录

建筑里的中国

作者:蒲肖依

目录:

推荐序: 庄惟敏教授

写在前面: 蒲肖依

第一章:建筑中国:三性耦合论

三性耦合的来源

建筑的物质性

建筑的社会性

建筑的知识性

三性耦合的建筑学意义

第二章:天然造化凝哲思

——窑居春秋

人与天调 自然造化

埙 皮影戏与窑洞

窑居千载 洞开百态

窑洞的修建和装饰

大地的启示

窑洞的改良与新生

路易康与老子的对话

第三章:千呼万唤云深处

——画屏土楼

客家人的土楼

取法自然,因地制宜

没有规划师的建筑杰作

共有制的乌托邦

土楼在现代社会中的运用

第四章:人间正道见精微

——沧桑晋院

从窑洞到砖瓦四合院

货币革命与大院兴衰

步移景异 情随境迁

乔家精巧,王家雄阔,常家儒雅

礼与秩序

玄学与风水

商与儒

书法与建筑

第五章:山水江南有无中

——诗意徽宅

山水环抱的徽派空间

宗族聚落的规划之美

儒风道骨,雅朴空灵

徽商:商而兼士,贾而好儒

朱熹故里 教化兴盛

天井文化的内涵

天井的模糊性与通透性

第六章:重峦叠嶂起飞檐

—— 西江苗寨

源于巢居

崇尚万物皆有灵的民族

苗家住居的人体美学

从环境中生出的有机建筑

底层架空与灰空间利用

三重空间的文化意义

第七章 :方圆空间藏文脉

——四合乾坤

阅尽沧桑八百年

大门与胡同的对话

合院空间在其他文化中的体现

寻美四合院

名人府邸探幽

隐身四合院 悠然成一统

保护北京的符号

第八章 没有结束的结束语

部分参考资料目录

后记 蒲肖依

前言/序言

用户评价

拿到《建筑里的中国》这本书,我的内心充满了对未知探索的渴望。我一直对中国传统建筑的形态和构造感到好奇,而这本书的出现,无疑为我打开了一扇通往古老建筑世界的大门。书中对建筑细节的描绘,让我看到了中国匠人在平凡材料中注入的非凡智慧。那些精雕细琢的窗棂,那些栩栩如生的雕塑,都在诉说着古代工匠们的匠心独运。我被书中关于建筑与哲学思想的关联所吸引,那些建筑的布局、朝向,都蕴含着深邃的东方哲学,体现了古人对宇宙、人生、社会的理解。书中对一些著名建筑的解读,让我仿佛置身其中,感受着它们的庄严、宏伟或精致。我尤其喜欢书中对园林建筑的介绍,那种“步移景异”的构景手法,以及“虽由人作,宛自天开”的意境,都让我赞叹不已。这本书不仅仅是建筑知识的普及,更是一次关于中国传统文化和哲学思想的深度探索。我计划花更多时间,细细品味书中的每一个字,去感受中国建筑的独特魅力。

评分说实话,在看到《建筑里的中国》这本书名的时候,我有些犹豫,因为我对建筑专业知识了解不多。但当我翻开这本书,看到那些精美的插图和通俗易懂的文字时,我所有的疑虑都烟消云散了。这本书就像一位慈祥的长者,耐心地向我讲述着中国建筑的故事。它没有那些晦涩难懂的专业术语,而是用最贴近生活的语言,描绘出那些曾经辉煌的建筑。我被书中关于民居建筑的介绍深深吸引,那些青砖黛瓦的徽派建筑,白墙黑瓦的江南水乡,都勾勒出了一幅幅温馨的生活画面。我能够想象出,在那些古老的院落里,曾经发生过多少悲欢离合的故事。书中还提到了建筑的细节,比如门窗的雕饰,屋檐的彩绘,这些看似微不足道的细节,却蕴含着丰富的文化内涵和审美情趣。我特别喜欢书中关于天井的描写,它不仅是采光和通风的需要,更是家庭成员情感交流的场所,这种设计充满了人情味。我计划将这本书放在床头,每天睡前阅读几页,让那些古老的建筑和它们的故事,伴我入眠。

评分拿到《建筑里的中国》这本书,我的第一感觉就是它厚重而典雅,封面设计就充满了中国传统的韵味,让我对接下来的阅读充满了期待。尽管我还未深入探索书中的每一个角落,但从那些精心挑选的照片和简短的介绍中,我 already 窥见了中国建筑的博大精深。那些古老的城墙,蜿蜒盘旋,诉说着历史的沧桑;那些飞檐翘角的亭台楼阁,在蓝天白云下,显得格外庄重而灵动。我尤其被书中对材料运用的讨论所吸引,泥土、木材、砖石,这些最朴实的材料在中国匠人的手中,被赋予了生命,建造出了惊世骇俗的建筑。书中对不同朝代建筑风格演变的梳理,让我看到了中国建筑在历史长河中不断发展创新的轨迹。从秦汉的雄浑大气,到唐宋的雍容典雅,再到明清的精雕细琢,每一步都凝聚着时代的印记和民族的精神。我还在书中看到了关于建筑与自然的和谐共生的理念,这种“天人合一”的思想,在中国的建筑中得到了完美的体现,让我深刻体会到中国人对自然界的敬畏和热爱。我计划利用这个周末,带着这本《建筑里的中国》,找一个安静的角落,沉浸其中,去感受中国建筑的独特魅力,去理解其中蕴含的东方哲学。

评分我一直认为,建筑是凝固的历史,而《建筑里的中国》这本书,无疑为我提供了一个绝佳的视角去“阅读”这段历史。尽管我还没有通读全书,但那些跃然纸上的图片和简洁的文字,已经让我对中国建筑的演进有了初步的了解。书中对不同时期建筑特点的对比,让我看到了中国建筑在不同历史阶段的创新与发展。我被书中关于“礼制”在建筑中的体现所吸引,那些建筑的尺度、布局、朝向,都严格遵循着古代的礼仪制度,体现了等级森严的社会结构和儒家思想的影响。我特别喜欢书中对宫殿建筑的解读,它们不仅仅是皇帝居住的场所,更是皇权至上、国家威严的象征。那些金碧辉煌的屋顶,庄严肃穆的殿宇,无不彰显着古代帝王的权力和气势。书中还提到了寺庙建筑的庄严与神圣,它们与宫殿建筑又有着截然不同的韵味,体现了佛教在中国文化中的地位。我计划深入研究书中关于建筑与社会制度、宗教信仰之间关系的部分,去理解建筑背后更深层次的意义。

评分《建筑里的中国》这本书,在我手中仿佛变成了一扇扇窗户,透过它们,我得以窥见中国古建筑的堂奥。我并非建筑学专业人士,但这本书的魅力在于它能将复杂的建筑知识以一种令人心醉神迷的方式呈现出来。我沉迷于书中对传统木构架的介绍,那种榫卯结构精巧绝伦,如同精密的机械装置,却又充满了东方独有的美学韵味。书中的插图详细地展示了斗拱的层层叠叠,飞檐的舒展飘逸,还有那些精美的雕刻,无不透露出中国匠人鬼斧神工的技艺。我被书中对建筑与风水的关联所吸引,这不仅仅是迷信,而是一种古人顺应自然、追求和谐的哲学思想。书中对一些著名园林的解读,更是让我惊叹于中国人在有限的空间里,如何营造出无限的意境。那种“虽由人作,宛自天开”的境界,令人拍案叫绝。我感觉,这本书不仅仅是在介绍建筑,更是在讲述一种生活方式,一种哲学态度,一种对自然的敬畏之心。我迫不及待地想继续探索书中关于不同建筑类型、不同地域风格的奥秘。

评分《建筑里的中国》这本书,就像一把钥匙,打开了我对中国建筑的全新认知。在此之前,我只是被动地接受一些关于故宫、长城的宏大叙事,而这本书则让我看到了中国建筑的更多维度。它不仅仅是宏伟的宫殿和壮丽的城池,更是那些散落在乡间的古老村落,那些承载着家族记忆的祠堂,那些充满生活气息的市井建筑。我被书中关于建筑与地域文化的关联所打动,不同地域的气候、物产、风俗,都塑造了当地独特的建筑风格。比如,北方建筑的厚重与保温,南方建筑的轻巧与通风,都体现了古人顺应自然的智慧。书中对建筑材料的考究,也让我惊叹于古人的巧思,他们能够就地取材,将最普通的材料变成坚固而美丽的建筑。我尤其关注书中对建筑装饰的描述,那些龙凤、祥云、花草等图案,不仅仅是为了美观,更寄托了人们对美好生活的向往和对神灵的敬畏。这本书让我认识到,建筑不仅仅是钢筋水泥的堆砌,更是文化的载体,是历史的见证,是民族精神的体现。我打算将这本书作为我的“建筑启蒙读物”,慢慢品读,去领略中国建筑的无穷魅力。

评分《建筑里的中国》这本书,就像一位饱经风霜的智者,用沉静而有力的语言,讲述着中国建筑的千年故事。我被书中对建筑结构的精巧设计所折服,特别是那些承载着历史重量的木质梁柱,它们以榫卯相连,严丝合缝,展现了中国古代匠人的高超技艺和智慧。书中对不同地区建筑风格的对比,让我看到了中国建筑的丰富多样性,从北方的粗犷雄浑到南方的婉约秀丽,每一种风格都充满了独特的地域特色。我被书中对建筑与自然环境的融合所打动,那些依山傍水的村落,那些藏匿于山间的寺庙,都与周围的自然景致融为一体,呈现出和谐而宁静的美感。书中对建筑色彩的运用也让我眼前一亮,那些青瓦、白墙、黛色的屋檐,简洁而素雅,却又透露出一种东方特有的韵味。我尤其关注书中关于建筑与文化的互动,建筑不仅仅是物理的居所,更是文化的载体,是历史的见证,是民族精神的体现。我计划将这本书作为我的“建筑启蒙读物”,去深入了解中国建筑的魅力。

评分《建筑里的中国》这本书,在我看来,是一次关于中国建筑的深度对话。我被书中对建筑构件的细致解读所吸引,从夯土的工艺,到砖瓦的烧制,再到木材的选择和加工,都展现了古人对建筑材料的深刻理解和精湛运用。书中对不同时期建筑风格的演变,也让我看到了中国建筑在历史长河中不断创新和发展的轨迹。我被书中对建筑与人居环境的和谐统一所打动,那些依山而建的民居,那些临水而居的村落,都与自然环境融为一体,呈现出一种诗意的生活画面。书中对建筑色彩的运用也让我深思,那些素净的色彩,并没有因为朴实而显得单调,反而增添了一种宁静致远的东方美学。我尤其关注书中关于建筑与社会制度、宗教信仰之间的关系,建筑不仅仅是物理空间,更是承载着特定历史时期社会文化精神的重要载体。我计划将这本书作为我深入了解中国建筑的“教科书”,反复研读,去领略中国建筑的深厚底蕴。

评分自从拿到《建筑里的中国》这本书,我便被它深深吸引,仿佛踏入了一个古老而神秘的建筑世界。我一直对中国传统建筑的结构和美学有着浓厚的兴趣,而这本书恰好满足了我的好奇心。书中对于建筑材料的运用,从夯土到青砖,从木材到石料,都进行了细致的介绍,让我了解了古人如何就地取材,利用自然赋予的资源建造出坚固而美丽的房屋。我尤其喜欢书中对建筑细节的描绘,那些精美的雕刻、彩绘,还有屋檐下的挂铃,都在诉说着古老的故事,传递着丰富的文化信息。书中对不同时期建筑风格的演变也进行了梳理,让我看到了中国建筑在历史长河中不断吸收、融合、创新的过程。我被书中对民居建筑的介绍所打动,那些散落在乡村的古老房屋,虽然不如宫殿寺庙那般宏伟,却充满了生活的气息和家的温暖。书中对于建筑与环境的和谐统一的理念,也让我深刻体会到中国人“天人合一”的思想。我计划将这本书作为我的“建筑百科全书”,反复阅读,去领略中国建筑的博大精深。

评分我一直对中国古建筑情有独钟,从故宫的宏伟到苏州园林的精致,总能让我沉醉其中,仿佛能听到历史的回响。最近翻阅了一本名为《建筑里的中国》的书,虽然我还没有机会深入细读,但从目录和零星的章节中,我 already 感受到了它非凡的魅力。书中的配图精美绝伦,每一张都像一幅幅精心绘制的画卷,将那些历经风雨的建筑细节展现得淋漓尽致。我特别喜欢那些关于斗拱和藻井的介绍,它们复杂而精妙的设计,不仅是建筑的支撑,更是古代匠人智慧与美学的结晶。读着读着,我仿佛置身于那些古老的宫殿、寺庙和民居之中,感受着它们所承载的文化底蕴和哲学思想。书中对不同地域建筑风格的比较也让我大开眼界,从北方的雄浑到南方的灵秀,展现了中国广袤土地上多样的建筑生命力。我尤其对书中关于风水在建筑选址和布局中的作用的探讨很感兴趣,这让我对中国传统文化有了更深层次的理解。这本书不仅仅是关于建筑的知识,更是一次穿越时空的文化之旅,让我更加敬畏和热爱我的祖国。我迫不及待地想花更多时间,逐页品味其中的每一个字,去发掘更多隐藏在建筑中的东方智慧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有