具体描述

内容简介

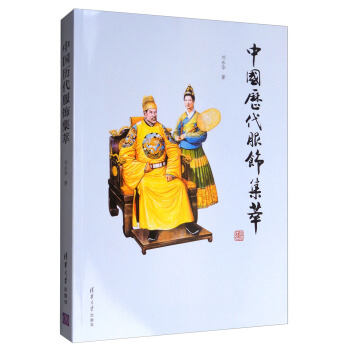

《中国历代服饰集萃》中中国历代服饰复原图,艺术地再现了中国古代社会各阶层人士的服饰特征与人物风貌,并以各朝代重要历史事件为主线反映当时的社会概况,同时,详细说明了图中的形象来源和根据。图中再现的建筑景物、人物服饰、室内陈设等,形象直观、栩栩如生,具有较高的参考价值,适合对中国传统文化感兴趣的广大读者阅读,也可供从事舞台美术、服装道具等专业设计人员参考使用。作者简介

刘永华,上海戏剧学院舞台美术系教授、博士生导师。主要从事绘画教学与中国古代军戎服饰、兵器、车舆马具、仪仗仪典方面的考古复原研究。目录

前言壹·历代服饰复原网

商代服饰

周代服饰

秦代服饰

汉代服饰

魏晋南北朝服饰

隋唐服饰

五代宋辽服饰

金、西夏服饰

元代服饰

明代服饰

清代服饰

贰·重要历史事件及人物

先奏时期

秦汉时期

魏晋南北朝时期

隋唐宋辽时期

元明清时期

叁·历史故事图集

楚汉争霸

一代天骄

后记

参考文献

精彩书摘

《中国历代服饰集萃》:画面描绘了二次南征,元军从安南城撤出时在野外被安南伏兵包围的状况。旷野的草丛中埋伏的都是安南士兵,士兵都发髻、布衫,肩背大刀,少数安南军也是锏盔,短甲,极少有带披膊、腿裙的全副甲衣。经过大道的元军陷入了四面射来的箭雨,元军都身穿布面甲,这种甲衣将军用的在要害部位的面、里中间缝有铁甲片,表面钉有铜泡钉。士兵用的有些不敷甲片,充填经过处理的丝绵絮,絮甲对抗早期的火炮很有作用,但抗击弓箭效果不良。身穿黄色甲衣骑白马的元将军连人带马已被射倒,身旁的士兵亦死亦伤,眼见已人绝境。

18、通使泰国

泰人的民族起源众说纷纭,其中一种说法,而且是比较传统的说法是与蒙古帝国的南征有关。当年忽必烈南下中原进攻南宋的时候,铁骑扫荡至云南地区使大批汉人逃亡暹罗(1939年之前的泰国国名),躲避蒙古军的劫掠。这批流民据说就是泰人的祖先。泰国第一个王朝建立于1238年,都城在素可泰,后来就称为“素可泰王朝”,素可泰的词意为“幸福的曙光”,这是泰历史上第一个独立的王朝,也是泰国史上的黄金时代。造就这个全盛时代的是素可泰王朝第二任君主朗堪罕,他是第一个为泰国留下详尽历史记载的国王,在他执政期间,把王朝的版图从最初只有都城及周边地区的小范围扩大了整整30倍,使领土范围东起今天的老挝琅勃拉邦,经泰国的中央平原到南部的半岛地区,当时的下缅甸孟王国也在其控制之下。

朗堪罕成功的重要原因是与元朝保持了良好的外交关系。当时元朝正推行“分而治之”的政策,支持扶植泰人兴起,抑制高棉人的扩张。为此《元史》记载,从1282年至1323年间,两国通使达七次之多,中国还派遣工匠到泰国传授制造瓷器的秘诀,使泰国能制造出举世闻名的沙旺卡洛瓷器,产品由海上出口至中国贸易(图3—38)。

画面上朗堪罕国王正在接受元史带来的国书,国王头戴金王冠,身穿织金王袍和鞋,腰束嵌宝腰带,手腕和右臂上带有金臂箍和腕饰。国王背后的墙上是古老的壁画,他的右侧站立着一名宫廷侍卫,侍卫头戴鎏金铜盔,身穿虎头绣纹号衣、条纹裤和凉鞋,双手持长矛。元使头戴藤编笠帽,身穿质孙衣,腰束金筠饰腰带,脚穿皮靴,双手捧着写于绫绢上的国书。

19、通商波斯

成吉思汗当年西征、拓疆扩土,声威远达欧亚。他建立蒙古帝国后,把占领的土地分封给四个儿子。这四块封地后来分别建成伊尔汗国、钦察汗国、察合台汗国和窝阔台汗国。四国内政,听任自理,名义上仍归成吉思汗统驭。其中察合台汗国经过几代相传和内部的汗位争夺,分离出波斯汗国,统治着波斯汗国的旭烈兀家族长期相元皇朝保持了友好的关系。两国间的经济、文化交往一直不断,特别是文化上的影响更明显。

当时联结中国和波斯的有两条商留之路,一条是陆上的丝绸之路,还有一条是水上的香料之路。这条水路从大不里士(8世纪伊朗都城,今东阿塞拜疆省省会)到霍尔木兹(波斯古城名,今伊朗东南米纳卜附近),然后坐船通过塔纳、奎隆进入中国,中国的丝绸和东南亚的香料也是经海上从霍尔木兹海峡登陆,通过波斯汗国到达欧洲的特拉布松和刺牙思潜,然后散布开来。保持这种商路的安全顺畅并不是轻而易举的事,完全依靠蒙古帝国统治着中国、突厥斯坦、波斯和俄罗斯广大地区,这是成吉恩汗征服欧亚的成果,如果没有他的子孙散布在世界各地,建立那些星如棋布的汗国,并且依靠一脉相承的血缘关系维系着国与国之间的友好交往,要保持较长久的商旅贸易的安全、各种宗教文化的传播交流是很难做到的(图3—39)。

画面描绘的是霍尔木兹港,港口停泊着中国来的商船,港口有身穿锁子甲,头戴铁盔,手持战斧的波斯武士在巡查,锁子甲最早从波斯帝国开始流传,这种软甲在其要害部位一般都钉缀护胸钢甲或青铜甲片,锁子甲的最大特点是手掌、脚上也全部套穿,在他们的头盔眉心处,还有一个下突的三角形护甲,保护双眉中的要害处,这是波斯、印度甲胄的特征。

波斯商人和元朝商人都在港口的空地铺上蘼子和地毯,各自陈列出带来的商品,中国商人的地摊上是丝绸、茶叶和瓷器,波斯商人的地摊上是各种名贵的宝刀。有一位身穿黄半臂,头戴凉帽的蒙古人,他应是船上的武职人员,正在仔细地观赏一把宝刀。而中国摊主从其服饰判断应是汉人,但也穿了蒙古袍服和靴,头戴的翻帽帽具有汉族特点,发式也不是元人的婆焦头。而波斯商人都头裹帕巾,身穿罩衫,腰系的织锦腰带很有特点,而脚上都穿前后两头翘尖的鞋,这种鞋子与意大利同期流行的尖头鞋很相似,

20、溃败埃及

蒙古帝国在元太宗窝阔台汗去世后,围绕着蒙哥的继位,出现了帝位继承世系从窝阔台系转移到拖雷系的内部权力争夺斗争,而受其影响比较大的是察合台汗国,原来由窝阔台任命的大汗有的被贬,有的被蒙哥处死,蒙哥任命拜住留守波斯,直至1255年旭烈兀分封到波斯为汗而止。

蒙哥突然去世,再次引发了忽必烈和兄弟阿里不哥之间争夺帝位的战争,旭烈兀在这场争斗中支持忽必烈,为防止他堂兄钦察汗别儿哥(支持阿里不哥的派系)争夺其高加索的地盘,他留下一军由部将怯的不花统领,镇守已占领的埃及领土,自己赶回波斯严防别儿哥。

……

前言/序言

这是一本画册,抑或是一本图集。画册分为三个部分,第一部分是根据出土文物资料(包括雕塑、青铜器、玉器、纺织品、壁画等各类实物所涉及的人物形象)复原的历代服饰图,其中还塑造了一些历史名人。第二部分是中国历代不同历史时期的主要事件和重要人物,该部分还描绘了一些历史故事。第三部分是秦代和元代史的连环画,画中人物服饰和背景环境均以历史文物和文献资料作为依据进行创作。创作这本画册都有所缘由。画册第一、第二部分是应意大利朋友阿德里亚诺·马达罗先生之邀完成的。第三部分是应香港协和出版社的约稿。画册里的作品在国外用英、意等文都曾发表过,但在国内还是第一次出版。

马达罗先生是意大利记者、作家、世界著名的中国问题专家之一。他曾作为西方第一位记者访问过朝鲜,一直深入到“三八线”附近。同时还担任威尼斯大学东方文化研究中心的执行理事,并撰写了《封页上的毛泽东》、《1900年的北京》等十几本关于中国的书,致力于传播和介绍中国文化。马达罗先生被誉为当代的马可-波罗,在中国有众多的作家、文物考古研究的专家朋友,“文革”期间他曾帮助一些作家保管手稿、作品,并带到国外保存,使不少优秀的文化作品免于查抄、遭受厄运,因此他不仅在传播中华文化方面。而且在保护中国优秀传统文化方面都做出了贡献。2003年。他受中国国际文化学院和意大利特洛维索市卡萨马尔卡基金会的委托,担任大型文物展“丝绸之路——中华文明展”的总监。这一展览共分为四期。第一期为“天国的诞生”,于2005年开幕,展品为秦至唐代珍贵文物,其中有类似秦始皇兵马俑坑出土的留有颜色的跪射俑这样极为珍贵的展品。第二期为“成吉思汗与蒙古人的富有”,于2007年开幕,展品是宋元时期文物。第三期为“紫禁城与明朝的繁荣”,于2009~丹幕,展品是明代文物。第四期为“满清,末代皇帝”,于2011年开幕,展品是清代文物。每期展览都有代表那个历史时期最著名、最有影响力的珍品展出。为了使每期展览获得最好的整体视觉效果,马达罗先生不仅请专业设计人员精心布展,还请我根据每期展品和展品的时代概况设计创作了本图集的历史人物长卷匦和服饰复原图。将这些图与展品共同布置在展厅中,让观摩者在观看展品的同时,通过图画了解每件展品的用处与使用方法,以起到一目了然的作用。

我在创作第一期展览的作品时,教学之余尚有闲暇时间,所以用了一年半的时间画了数量最多的一期作品,及至第二、第三期展览,因教学及行政工作繁忙,另因视力不济,画新作已感力不从心,因此进展缓惺,数量亦减。到最后一期展览,虽然已画出了长卷图的小稿,但由于跟不上展览的既定时间,最后只得放弃,对此深感遗憾。此次清华大学出版社邀我结集出版,考虑到图集的完整性,我选了其中两幅画成正稿,另在秦汉之前,补充了商周春秋战国两幅,使之成为系列。

在创作历史长卷的同时,我叉选择了各个时代的各阶层人物,根据相关的资料创作了一些单个或组合的人物服饰复原图,这些图的画法与《中国古代军戒服饰》的复原图相同。《中国古代军戎服饰》出版后,颇受专业人士和相关爱好者的欢迎,其重要原因是书中复原图的可参考性、宴用性较强,特别是在进行戏剧影视人物服饰的设计时,其参考作用尤为明显。

第三部分的历史连环画是2002年创作的,香港协和出版社专门出版世界各国有关古代兵器铠甲的人物连环画,约我画中国题材还是第一次,之前他们也出版过几本介绍我国古代兵器铠甲的书,但均由外国人创作,人物形象多有感觉不自然,这与我画的西方人给人的感觉可能一样吧。当初在约稿时,原计划也想画成一套,同样由于我的创造时间和精力有限,跟不上出版社的出版档期,不得不放弃协议,只出了元代史一本之后就中止了。这本图集中的秦汉史是2005年才最后完成的,编在本书中还是第一次发表。

近年来,影视戏剧领域的古装戏热潮一浪高过一浪,四大名著的反复重拍,同一题材的多次再创,折射出历史剧在当今影视戏剧领域的走红现象,这种现象并非偶然,综观全世界,西方各国都曾出现过这样的阶段,井因此留下过一批经典杰作。今天,如果我们重新审视这些精品,仍然会为那些再现了具有无比真实感的古代生活和战争的恢宏场面所震撼,这表明历史题材的影视戏剧创作让主创人员的创作空间、创作能力具有很大的发挥余地。回顾这几年我国的影视作品,在人物造型上早已摆脱了传统戏曲、影视的影响,特别是军戎服饰,从老版电视剧《三国演义》将帅的铠甲尚借鉴日本大铠的形象,到新版《三国》,特别是《赤壁》等一批新作,都已基本还原这一时代的真实面目。当然,在一些涉及技能和生活习惯的细节方面上,仍然需要进一步探索、改进和提高,而为达到这一目的,基础的研究工作即像我目前从事的这样的研究复原工作是必不可少的,仍任重而道远。现在已经有越来越多的年轻人开始喜爱、热衷于这项工作,这对我无疑是一种鼓励和肯定。我希望本书的出版。对他们的研究和创作活动有所帮助。

用户评价

这本书《中国历代服饰集萃》是我近年来读过的关于中国传统文化最引人入胜的一部著作。它以一种前所未有的深度和广度,展现了中国数千年来服饰文化的演变和辉煌。我尤其赞赏书中在介绍服饰的同时,也深入探讨了服饰所承载的社会、政治、经济、文化内涵。例如,书中对汉代服饰的介绍,不仅仅是描述了其深衣、袍服的样式,更将其与汉代的礼仪制度、思想文化紧密相连,展现了汉服所蕴含的庄重、端方、内敛的精神气质。同样,在论述唐代服饰时,书中生动地描绘了其开放、包容、华丽的风格,并将其归因于盛唐时期发达的对外贸易、活跃的文化交流以及女性地位的提升。书中对服饰材质、工艺、色彩、纹样的详细考证,都展现了作者严谨的学术态度和深厚的文化底蕴。让我感到惊喜的是,书中还穿插了许多关于服饰的趣闻轶事、诗歌、传说,这些生动的故事让服饰史变得鲜活有趣,也让我更深刻地理解了服饰在中国人心中的情感寄托和文化象征意义。书中的配图更是极具艺术价值,既有精美的古代绘画的复原,也有珍贵文物实物的拍摄,为我直观地理解服饰的形制和细节提供了极大的帮助。

评分初次翻阅《中国历代服饰集萃》,我脑海中涌现的是一幅幅生动的历史画卷,从遥远的先秦时代,到气势磅礴的唐宋,再到精巧绝伦的明清,仿佛穿越时空,亲眼目睹了华夏民族服饰文化的演变历程。书中对每一个朝代服饰的描绘都极尽细致,不仅仅是简单地罗列衣物的形制,更深入地探讨了其背后的社会背景、文化观念以及工艺技术。例如,在论述唐代服饰时,作者不仅详细介绍了唐代女性的襦裙、半臂、披帛等,还深入分析了盛唐时期开放包容的社会风气对服饰风格的影响,丝绸之路带来的异域元素如何融入唐代服饰,以及唐代服饰在追求华丽、色彩鲜艳的同时,也展现出一种自信、大气的美学追求。我尤其对书中关于不同阶层服饰的区分很感兴趣,它清晰地展现了封建社会森严的等级制度如何在服饰上得以体现,从帝王的龙袍,到士人的圆领袍,再到普通百姓的简朴布衣,每一种服饰都承载着其主人的身份、地位和象征意义。书中的配图更是功不可没,精美的复原图和出土文物的照片,让那些文字描述变得更加鲜活立体,仿佛能够触碰到那些古老的衣料,感受到那个时代的温度。这本书不仅仅是一部服饰的图录,更是一部关于中国古代社会生活、审美情趣和文化认同的百科全书,让我受益匪浅,对中华文明有了更深层次的理解和敬意。

评分初见《中国历代服饰集萃》,我便被其宏大的主题和精美的呈现所吸引。它不仅仅是一部关于古代服饰的图录,更是一部关于中国社会变迁、文化演进的生动写照。我被书中对各个朝代服饰特征的精准把握和深入分析所折服。例如,书中在介绍汉代服饰时,不仅仅是描述了其交领右衽、宽袍大袖的特点,更深入探讨了其所蕴含的“礼尚往来”、“德行并重”的哲学思想,以及它如何奠定了中国传统服饰的基本格局。同样,在论述唐代服饰时,书中生动地描绘了其雍容华贵、色彩斑斓的盛况,并将其归因于盛唐时期开放包容的社会风气、发达的丝绸之路贸易以及当时女性地位的相对提高。书中对服饰的材质、工艺、色彩、纹样的详尽考证,都展现了作者严谨的学术态度和深厚的文化底蕴。让我感到惊喜的是,书中还穿插了许多关于服饰的趣闻轶事、诗歌、传说,这些生动的故事让服饰史变得鲜活有趣,也让我更深刻地理解了服饰在中国人心中的情感寄托和文化象征意义。书中的配图更是其一大亮点,既有精美的古代绘画的复原,也有珍贵文物实物的拍摄,为我直观地理解服饰的形制和细节提供了极大的帮助。

评分初翻《中国历代服饰集萃》,我便被其宏大的叙事和精美的呈现所吸引。这本书就像一扇打开的窗户,让我得以窥见中国古代社会生活的方方面面,而服饰,正是其中最直观、最生动的载体。我尤其被书中对不同朝代服饰背后所蕴含的哲学思想和审美观念的解读所打动。例如,在论述宋代服饰时,书中不仅仅描述了其相对素雅、内敛的风格,更深入探讨了宋代理学思想对服饰风格的影响,那种追求理性和精致,注重细节和品位的东方审美,在宋代服饰中得到了淋漓尽致的体现。书中对于一些特定服饰的起源和演变过程的追溯也极具吸引力,比如对“旗袍”的早期原型,以及它如何在中西方文化交融中逐渐演变成今日我们熟知的经典款式的梳理,就让我觉得趣味盎然。此外,书中对服饰相关的社会习俗、节日庆典、婚丧嫁娶等环节的服饰运用也有细致的描述,这让我看到了服饰在古代社会生活中扮演的不仅仅是蔽体之物,更是沟通情感、传递信息、维系社会秩序的重要媒介。书中的文字流畅而富有感染力,配图精美而富有历史厚重感,共同营造了一种沉浸式的阅读体验,让我仿佛置身于历史的长河之中。

评分初次翻阅《中国历代服饰集萃》,我被书中对服饰的描绘所深深吸引,感觉像是打开了一扇通往古代中国的大门。这本书的价值不仅仅在于展示了各个朝代服饰的形制和美学,更在于它深入挖掘了服饰背后所承载的社会文化信息。我特别欣赏书中对于不同朝代服饰风格演变的分析,例如,从汉代的古朴庄重,到魏晋的飘逸洒脱,再到唐代的华丽奔放,最后到明清的精致内敛,这种风格的转变不仅仅是流行趋势的变化,更是社会思潮、哲学观念以及生活方式的折射。书中对于不同阶层、不同身份人物的服饰都有详尽的描述,例如,帝王、官员、士大夫、平民、商贾,乃至宫廷侍女、歌伎舞女,他们的服饰都有着鲜明的区分,这让我看到了服饰在古代社会中所扮演的“身份标签”的角色。书中对于服饰材质、色彩、纹样、佩饰等细节的考究也做得极为出色,例如,对不同朝代染料的分析,对丝绸、棉布、麻等材质的运用,对龙、凤、祥云等纹样的象征意义的解读,都展现了作者深厚的学养和严谨的态度。这本书的配图也是其一大亮点,精美的复原图和珍贵的文物照片,让文字描述变得更加生动形象,我仿佛能够触摸到那些古老的衣料,感受到那个时代的温度。

评分这本书给我带来的震撼是多方面的,首先是其内容之丰富,细节之详尽,远超我此前的想象。它像一位技艺精湛的织匠,将中国数千年的服饰文化一针一线地编织成了一幅宏伟的织锦。我被书中对不同时代代表性服饰的细致描述所吸引,例如,春秋战国时期的曲裾、直裾,是如何体现当时礼仪制度的严谨;汉代的袍服,又是如何兼具实用性和装饰性;魏晋时期名士的“褒衣博带”,则展现了那个时代的风骨与超然。书中对于不同朝代的服饰材质、色彩、纹样、配饰等都有着极为详尽的介绍,并且旁征博引,引用了大量的历史文献和考古发现作为佐证,这使得书中的内容具有极高的学术价值和可信度。我尤其赞赏书中对女性服饰的关注,从古代的襦裙、深衣,到唐代的齐胸襦裙、半臂,再到明代的袄裙、霞帔,每一个时期的女性服饰都充满了故事,它们不仅反映了当时的社会对女性的要求和期待,也展现了女性的审美情趣和生活方式。书中的插图也是极具水准,不仅色彩鲜艳、线条流畅,而且对服饰的细节处理得非常到位,仿佛能够透过图画,感受到衣料的质感和服饰的垂坠感。

评分作为一个对中国历史和传统文化有着浓厚兴趣的普通读者,我一直渴望能有一本书能够系统地、深入浅出地展现中国古代服饰的魅力。《中国历代服饰集萃》恰恰满足了我的这一需求。我特别欣赏书中在介绍服饰的同时,也穿插了许多相关的历史故事和文化趣闻。比如,在讲到汉代的深衣时,作者不仅仅描述了其交领右衽、宽袍大袖的特点,还详细解释了“深衣”这一名称的由来,以及它在当时所蕴含的“深沉”和“端庄”的文化象征意义,甚至引用了《礼记》等古籍中的相关记载,让我对这种服饰的理解上升到了哲学和道德层面。书中还对不同朝代的服饰变迁进行了细致的梳理,比如从魏晋南北朝时期相对飘逸、不受拘束的风格,到隋唐时期雍容华贵、兼容并蓄的风格,再到宋明时期趋于内敛、精致的风格,这种循序渐进的演变过程,不仅仅是服装款式的改变,更是社会思潮、哲学思想和审美观念变迁的直观体现。书中对于一些具体服饰的考证也做得相当严谨,例如对明代官服补子的图案、颜色及其象征意义的解读,让我了解到这些看似简单的装饰背后,蕴含着多么丰富的等级信息和政治考量。这本书让我觉得,穿在古人身上的,不仅仅是布料,更是他们的时代精神、他们的身份认同、他们的生活哲学。

评分读罢《中国历代服饰集萃》,我的脑海中不再是模糊的古代衣着印象,而是清晰、立体、生动的画面。这本书就像一位穿越时空的向导,带领我深入探寻中国服饰文化的源流与演变。它不仅仅是简单地展示服饰的样式,更重要的是,它深入剖析了服饰与社会、政治、经济、文化、宗教等各个方面千丝万缕的联系。例如,书中对明代官服的研究,细致地阐述了不同品级官员的服饰在颜色、纹样、补子上的区别,以及这些区别所代表的官职、权力和地位,让我深刻体会到“衣冠取人”的中国古代官僚体系的严谨。同样,在讲述唐代服饰时,书中不仅描述了其开放、多元的风格,更深入分析了其背后所蕴含的唐朝盛世的开放包容、自信繁荣的社会心态。书中对服饰的材质、工艺、剪裁等方面的介绍也极具启发性,例如对丝绸、麻布、锦缎等不同材质的特性及其在不同时代的应用,对刺绣、缂丝、印染等传统工艺的介绍,让我对古代劳动人民的智慧和创造力赞叹不已。书中的大量图片,精美绝伦,既有历史画像的摹绘,也有文物实物的拍摄,为我直观地理解服饰的形制和细节提供了便利。

评分这部《中国历代服饰集萃》真是一部令人惊喜的宝藏。在我眼中,它绝非一本普通的服饰图鉴,而是一部充满智慧和温度的文化史。我被书中对各个时代服饰特点的精准把握和深入分析所折服。例如,书中在介绍汉代服饰时,不仅仅是描述了其庄重、大气的特点,更将其与汉代的恢弘气度、法度森严的社会制度联系起来,展现了服饰在维护社会秩序和彰显国家威仪方面的作用。同样,在讲到唐代服饰时,书中生动地描绘了其雍容华贵、色彩斑斓的盛况,并将其归因于盛唐时期开放包容的文化、发达的对外贸易以及当时女性地位的相对提高。书中对不同材质、工艺的考证也令人称道,例如对古代染料的运用、织锦的技法、刺绣的针法等都有详尽的介绍,让我对古代工匠的精湛技艺有了更直观的认识。让我印象深刻的是,书中还穿插了许多关于服饰的民间传说、诗歌记载,以及名人轶事,这些生动的故事让枯燥的服饰史变得鲜活有趣,也让我更深刻地理解了服饰在中国人心中的情感寄托和文化象征意义。

评分《中国历代服饰集萃》给我带来的不仅仅是知识的增长,更是对中华文明的深沉热爱。这本书以极其细腻的笔触,勾勒出了中国古代服饰的璀璨图景。我被书中对各个朝代服饰文化精髓的提炼所折服,例如,在讲述汉服时,书中不仅仅介绍了其交领右衽、宽袍大袖的基本形制,更深入地探讨了其所蕴含的“天人合一”、“礼仪至上”的哲学思想,以及它如何影响了后世的服饰发展。同样,在论述唐代服饰时,书中生动地描绘了其多元、开放、华丽的风格,并将之与盛唐时期强大的国力、繁荣的经济以及开放包容的社会风气紧密联系起来,展现了服饰作为时代精神的载体。书中对不同地域、不同民族服饰的介绍也极具启发性,它让我们看到了中华服饰文化是如何在多元融合中不断发展壮大的。让我印象深刻的是,书中还对一些古代服饰相关的历史事件、典故进行了深入的挖掘和解读,这些鲜活的故事让服饰史不再是冰冷的文字,而是充满了人情味和历史厚重感。书中的图片质量极高,既有精美的古代画作摹绘,也有出土文物的清晰照片,为我直观地理解服饰的形制、色彩和细节提供了极大的便利。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![日本后现代与知识左翼(修订版) [Post-modern and the Intellectual Left in Japan(Revised Edition)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12170895/59afbde4Nf055da12.jpg)