具体描述

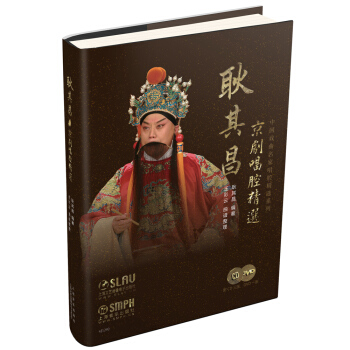

内容简介

1.名家唱段琴师整理本书曲谱由耿其昌先生合作了十几年的琴师王彩云搜集整理,采用唱腔与京胡伴奏并行的双行谱形式,既方便戏迷学习,又便于乐队伴奏。

2.剧目经典涵括古今

本书是上海音乐出版社“中国戏曲名家唱腔精选系列”中的又一力作。全书收录耿其昌先生60余段经典唱段,包括传统戏、现代戏、京剧诗词等。

3.口述传承时代记忆

每出剧目之后,耿其昌先生自述唱腔传承故事、演出实践体会、创新发展思路等,为戏迷学习剧目,为研究者研究京剧艺术等提供了珍贵的文献资料。

4.珍贵录音视听互通

图书汇集了耿其昌珍贵的演出剧照和音像资料,包括3张CD和1张DVD,可更加立体、全面的了解与聆赏耿其昌的京腔京韵。

作者简介

耿其昌,1947年出生于北京,1958年考入中国戏曲学校,1966年毕业。现为国家京剧院主要演员,艺术指导委员会委员,国家文艺一级演员,政协第九届、十届、十一届全国委员会委员。耿其昌开蒙老师为陈斌雨先生。在中国戏曲学校时曾受到雷喜福、贯大元、王连平、茹富兰、宋继亭、邢威明、郭仲霖等著名京剧前辈的亲授。八年戏校严格、规范的训练,使他在文武两方面都打下了雄厚坚实的传统基础。毕业之后,又先后向王瑞芝、王金璐、叶盛长、于世文、李世霖、刘曾复、欧阳中石、刘世勋、陈大擭等诸前辈学习。耿其昌宗法余(叔岩)派,兼学其他流派的精华。从12岁登台演出至今,已有五十八年的舞台生涯。他学戏近百出,曾演出过近七十出优秀的传统戏、新编历史剧和现代京剧,并担任主要角色。他的演唱风格婉约、豪放兼而有之,朴素大方、韵味醇厚。由他主演的《瘦马御史》一剧荣获第三届中国京剧节金奖,个人获得表演一等奖——优秀表演奖。内页插图

前言/序言

作者自序时光荏苒,岁月如梭,转瞬之间,我已是70岁的老人。我从12岁正式登台演出至今,京剧舞台艺术生涯已有58年,而且从未间断过。今年,上海音乐出版社计划出版《耿其昌京剧唱腔精选》,我非常高兴。它梳理了我几十年来的艺术历程,对我过去的岁月是一个很好的总结。

回想这几十年来,在艺术上我能够取得一些成绩,最要感谢的就是我众多尊敬的恩师们。我曾先后和几十位著名的京剧前辈们学戏,学习他们高尚的艺德、高超的技艺,是他们教会我如何做人,如何演戏,是他们成全了我。几十年过去了,他们的谆谆教诲,如在眼前。我深深怀念这些恩师!没有他们就没有我的今天。这本曲谱集的出版,权当是向故去的这些先生们的一个汇报吧。

谈到我自己,自认为非常刻苦努力。常言道“师傅领进门,修行在个人”。我各方面的天赋条件并非最优秀,但是勤能补拙。几十年来,我从未间断过学习,以至有的先生与我讲:“很少看到像你这么大岁数的演员,还如此认真地学习。”我深知高超的技艺,不是一蹴而就的,而是通过常年的积累慢慢练就而成。又说“功夫在戏外”,这话一点不假,光学戏不行,各种门类的知识都要涉猎,生活的阅历也要通过勤观察多消化得以丰富,才能加深对舞台上各种不同性格人物的理解。就这样,几十年来,我边学习、边积累、边实践,逐步提高自己的艺术水平。

我此生有幸娶到了一位生活中的好妻子,也是事业上的好搭档——李维康。她各方面都非常出色、非常优异。从她身上我学习到了很多,受到了启发。在行当上,我们一生一旦,在舞台上,我们心有灵犀、配合默契。几十年来,合作排演了几十出大大小小的各种剧目,饰演了众多人物。这也是我在艺术上能够取得成功的重要原因。

……

为了使本书更加生动,我以第一人称的方式,为每出戏撰写了“一席话”。这个小板块主要希望与朋友们分享我的艺术经历,谈谈我的师承关系,剧目的艺术特点和技术要求,以及我在演出实践中的体会认识和整理创新的思路。由于本人水平有限,一定有许多不尽如人意或不够准确的地方,希望你们多多批评、指正,不吝赐教。

耿其昌

2016.9.19

用户评价

拆开包装,首先注意到的是那个附带的四张光盘的厚重感,这立刻给人一种“物超所值”的心理预期。我挑选了一张看起来封套设计最为朴素的那张开始试听,抱着“随便听听”的心态。结果,那个“随便听听”的计划很快就被打破了。这套专辑的制作水准,尤其是在音质还原度上,表现得极其出色。我特意用了一套相对专业的监听设备来感受,那些细微的,平日里容易被忽略的“颤音”、“擞音”甚至是伴奏中胡琴的每一次轻拨,都被清晰地捕捉了下来,几乎没有那种老录音常见的“嗡嗡”杂音或高音的刺耳感。这让我感受到了艺术家演唱时口型的变化和气息的流动,仿佛那舞台就在我的客厅里重现。最让我印象深刻的是对文武场面处理的平衡性。在某些需要突出人声力量的段落,乐队的衬托恰到好处,既烘托了气氛,又绝没有喧宾夺主,使得演唱者的情感表达得以淋漓尽致地展现。这套精选集,绝对是为那些对音质有较高要求的发烧友们量身定做的,它证明了好的艺术,配上顶级的录音技术,能焕发出新的生命力。

评分坦白讲,我购买这套专辑,很大程度上是出于一种“文化责任感”的驱动,希望能支持和保留这些珍贵的艺术遗产。起初我担心自己年纪尚轻,可能无法完全领会那些唱腔中蕴含的深厚文化背景和历史典故,毕竟京剧的“架子”和“规矩”太重了。然而,这张专辑最妙的地方,恰恰在于它的“可亲近性”。它没有一味地追求晦涩难懂的“老腔老调”,而是精选了那些旋律性强、情感外露的段落。比如其中一段西皮慢板,演唱者处理得极其细腻,那种内心的挣扎与隐忍,仅仅通过几个音符的起伏和行腔的转折就表达了出来,即便我不知道唱的是哪一出戏,也能被强烈的代入感所感染。这套精选集更像是一个经验丰富的朋友,耐心地为你揭开京剧这层略显神秘的面纱,它教会你如何去“听”,而不是简单地“听完”。这种由内而外的感染力,远比华丽的辞藻包装来得更为持久和深刻,它成功地在传统与现代的审美之间架起了一座坚实的桥梁。

评分这四张光盘,与其说是唱腔的集合,不如说是一部浓缩的“京剧行当”风貌展示图鉴。每一张光盘似乎都侧重于不同的风格流派或者戏路,这使得听众在短时间内能领略到京剧艺术的广阔和多样性。我尤其欣赏其中一张光盘中对“武生”和“花脸”唱段的收录。以往听戏,总觉得武戏的唱段往往被精彩的武打场面所掩盖,但这套专辑里,那份“以唱带打”的韵味被体现得淋漓尽致。尤其是花脸角色的那股子“霸气”和“墩厚”,声音的处理极富张力,每一个吐字都带着一股子“使坏”的劲头,听得人酣畅淋漓,完全没有传统印象中脸谱化带来的刻板印象。它巧妙地平衡了艺术的严谨性与娱乐性,让听者在享受音乐带来的快感的同时,也对京剧行当内部的专业分工有了更直观的理解。对于那些想全面了解京剧艺术光谱的爱好者来说,这是一个不可多得的“入门指南”和“参考手册”。

评分这部由“京剧名家”倾情演绎的唱腔专辑,单从名字的份量感上就能窥见其非同一般。我原本对京剧的了解仅限于电视上那些耳熟能详的经典选段,总觉得老一辈的艺术形式,可能在当下的快节奏生活中缺少点共鸣。然而,当我真正沉下心来,戴上耳机,准备迎接这场听觉盛宴时,我的固有印象被彻底颠覆了。首先被震撼到的,是那份对“气口”的精准把控。听着那悠长而富有层次感的韵味,仿佛能触摸到老艺术家们在台上挥汗如雨、一气呵成的气魄。尤其是高腔部分,完全没有一般演唱者常有的那种为了拉长音而产生的“虚”或“飘”,而是根根扎实,如磐石般稳固,直入心脾。光盘中的曲目编排也颇见心思,并非简单地罗列名段,而是能感受到一种情绪的递进,从激昂的叙事到婉转的抒情,像是读了一部跌宕起伏的口述史诗。对于初入门槛的朋友来说,这套碟片无疑提供了一个绝佳的“引路人”,它不只是声音的记录,更像是一部活态的京剧教科书,即便不懂唱词的典故,那份韵味也能让人沉醉其中,体会到中国传统艺术的独特魅力。它让我开始重新审视京剧——它绝非陈旧,而是需要用敬畏之心去细品的陈酿。

评分从一个纯粹的聆听者角度出发,这套唱腔精选给我带来的最大惊喜,在于它所展现出的“生命力”。京剧,在很多人眼中是舞台上定格的画面,是历史书上的文字。但这张专辑将它还原成了一种鲜活的、可以呼吸的艺术形式。我发现自己不再是像完成任务一样去听,而是会主动去期待下一段唱腔的处理方式。例如,在某些须生唱段中,那份“沧桑感”的营造,是通过声带的轻微抖动和气息的收放来实现的,它比任何文字描述都来得有力。它像是一位饱经风霜的老者,在不紧不慢地跟你讲述他的人生故事,每一个转折,每一次的停顿,都充满了生活智慧的沉淀。这套专辑成功地做到了“去精英化”的普及,它没有把我这个普通听众推开,反而像一位耐心的老师,用最精美的材料,教我如何品味这门复杂的艺术。听完后,留下的不是满足感,而是一种强烈的意犹未尽,促使我再去寻找更多关于这些唱腔源头的资料,这套精选集无疑是点燃了我的求知欲。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![数字影视编导与制作/高等学校教材 [Digital Video Directing and Producing] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12181835/59cb6c44Na51e59b0.jpg)