具体描述

内容简介

作者简介

内页插图

目录

用户评价

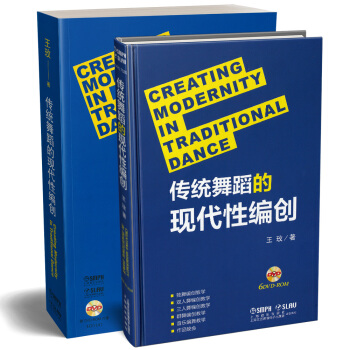

这本厚厚的书摆在桌上,光是封面那大胆的留白和简约的字体,就透着一股子“老派”与“新潮”碰撞的张力。我原本以为这会是一本枯燥的理论汇编,毕竟“传统”和“现代性”这两个词放在一起,很容易让人联想到那些堆砌术语的学术著作。然而,当我翻开第一页,立刻被那种娓娓道来的叙事方式吸引住了。作者似乎不是在“教导”我们舞蹈史,而更像是在邀请我们进行一场深度对话。书中对不同地域、不同流派传统舞蹈的根源探讨,细致入微,仿佛能闻到泥土和汗水的味道。尤其是关于某个特定地域的祭祀舞蹈如何被解构与重塑的章节,那种对文化基因的挖掘,简直令人拍案叫绝。它没有急于给出“现代”的答案,而是耐心地铺陈历史的脉络,让人体会到“编创”绝非凭空捏造,而是根植于深厚土壤上的枝丫伸展。那六张DVD的重量感,也让人心生敬畏,暗示着其中必然蕴含着大量的影像资料和案例分析,这对于视觉动物如我来说,无疑是最大的诱惑。它让我对“传统”的理解不再是静止的化石,而是一条持续流动的河流。

评分这本书的排版和装帧设计,透露着一种低调的奢华感。纸张的触感温润,文字的字号和行距拿捏得恰到好处,即便是深夜阅读,眼睛也不会感到疲劳。我特别喜欢作者在行文中穿插的那些手绘草图和舞台设计概念图,它们虽然粗粝,却充满了原始的生命力,弥补了纯文字描述的局限性。更值得一提的是,作者在梳理历史脉络时,采用了多线叙事的手法,将不同地理区域、不同历史时期的舞蹈发展相互参照,形成一种立体的认知网。这使得我们能够跳出单一的、线性的历史观,去理解“现代性”本身就是一种多中心的、碎片化的概念。在某几页,我发现作者引用了一些极少被公开研究的民间文献片段,这显示出其研究的深度和广度,绝非停留在二手资料的简单整合。这本读物,与其说是舞蹈理论专著,不如说是一份对文化记忆的精细整理报告,让人感受到研究者强大的田野工作基础和对艺术的深沉敬意。

评分我向来对那些试图“革新”传统的艺术实践持保留态度,总觉得许多所谓的“现代编创”不过是披着时髦外衣的浮躁模仿,缺乏对原作精神的真正理解。但这本书,却彻底颠覆了我的这种刻板印象。它没有采取二元对立的立场,而是深入探讨了“张力场”的形成机制。书中那些关于空间、时间概念在传统与现代语境下的转换分析,尤其精彩。它不像某些评论那样,把传统舞蹈视为一个需要被“拯救”或“解放”的对象,而是将其视为一个具有强大生命力和适应性的有机体。比如,书中对某位当代编导如何利用传统戏曲中的“身段”逻辑,来构建一个极简主义的舞台空间的案例剖析,逻辑严密,论证充分,读来令人心悦诚服。它让我们看到,现代性并非是外来的入侵者,而是传统自我迭代、自我对话的结果。读完这一部分,我立刻想去翻阅那些附带的影像资料,迫不及待地想亲眼看看这种理论是如何在肢体上被实践和验证的,这本书的理论与实践的结合度,远超我的预期。

评分我最近在筹备一个关于传统武术与当代剧场融合的课题,寻找能够提供跨界思维视角的资料,偶然发现了这本《传统舞蹈的现代性编创》。它给我的启发是革命性的。书中关于“身体的谱系学”的构建,即追溯一个舞蹈语汇从祭祀到宫廷再到剧场舞台的流变路径,逻辑清晰到令人发指。这种细致入微的“去语境化”与“再语境化”的分析,直接为我处理武术套路中“形”与“意”的关系提供了全新的分析框架。书中的案例涉及了从亚洲到欧洲的多个舞蹈语汇的横向对比,展现了作者宏大的学术视野和扎实的跨文化功底。它没有给我现成的答案,而是提供了一套极其严谨的方法论,教我如何去拆解和重构一个古老的身体体系。这是一本能真正“赋能”创作者的著作,它让你明白,真正的创新不是推翻过去,而是更深刻地理解过去,然后让它以一种全新的、令人震撼的方式呼吸。我已迫不及待地想将书中的理论应用于我的实践,并对照那六张DVD中的范例进行研究。

评分与其他舞蹈史著作相比,这本书最可贵之处在于其对“身体哲学”的探讨。它并没有停留在编舞技巧的层面,而是追问:在传统仪式性的身体表达中,个体性是如何被集体性所消解和重构的?而现代编创又如何重新激活被压抑的身体主体意识?作者对“在场性”的讨论尤为精妙,他分析了传统剧场的仪式氛围与现代剧场的审美距离之间的微妙转换,以及这种转换对观众感知的影响。这种对本体论层面的思辨,让这本书的价值超越了舞蹈学本身,触及到了人类学和美学的核心议题。坦白说,有几处的哲学论述略显晦涩,需要反复咀嚼,但这恰恰体现了其内容的厚重感——好的理论从来都不是唾手可得的快餐。六张DVD里,我尤其期待看到那些关于身体训练方法如何从传统向现代过渡的实景演示,希望能从中汲取新的身体经验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![彩书坊:晚安经典水浒传 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1125130350/55667840Nf4624fd0.jpg)