![明式家具图案研究 [A Study of Ming-Style Furniture Patterns]](https://pic.tinynews.org/12173368/5903155dNc1527c77.jpg)

具体描述

内容简介

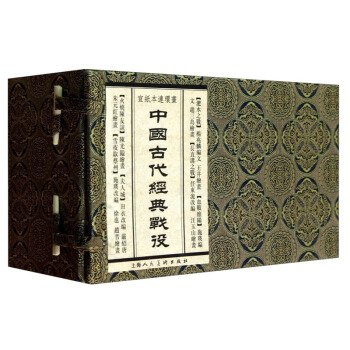

《明式家具图案研究》是明式家具图案资料的整理,但非仅仅是一般性资料图案的汇集。它在展示缤纷绚丽的图案纹饰及其演变的同时,发掘明式家具发展的社会原因,还原了旧日生活场景,以便寻找出明式家具的文化和物质的发展逻辑。在揭示器物生产的同时,揭示了工艺品创作、生产和经济发展、商品消费、社会形态的关系。从而在器物研究中,找寻到更深层次的问题,获得概念性的提炼。这种独成一派的对明式家具图案的研究方法乃至结论,其实也提炼出许多明清工艺品发展的普遍性,将会为古典家具及其他的古代艺术品研究提供借鉴。“生活研究可以从习以为常的生活中发现历史,为史学研究带来新视角与新方法”。一定程度上,《明式家具图案研究》做到了让艺术史为大历史的研究打开一扇小门,成为历史研究的一个小分支,使抽象的史论在鲜活的实例中变得生动有趣。作者简介

张辉,毕业于山东大学历史系考古专业,先后任职河北省博物馆、河北教育出版社。1994年后,在北京多家出版社任策划组稿编辑,并创建北京紫都苑图书发行公司。著有《曾国藩之谜》(经济日报出版社),整理《曾国藩全集》(中国致公出版社),主编《中国通史》(中国档案出版社)《中国名画全集》(京华出版社)《古董收藏价格书系》(远方出版社)等书。从2000年开始,从事明清家具、文玩古董收藏和研究。

现为多家专业艺术媒体专栏作家,并将考古学、人类学、图像学、历史学之方法论引入家具研究,发表明式家具研究文章数十篇。

内页插图

目录

序自序

第一章 螭凤纹凤纹

一、凤纹象征女性

二、螭凤纹的嫁妆之用

第二章 鸾凤纹龙凤纹鸳鸯纹

一、鸾凤纹

二、龙凤纹

三、鸳鸯纹

第三章 麒麟纹石榴纹百子纹扇子纹

一、麒麟纹与祈子文化

二、石榴纹

三、百子纹

四、扇子纹和带子纹

第四章 喜鹊纹

一、喜鹊登梅纹

二、喜鹊登梅纹的简化

三、百宝嵌喜鹊纹

第五章 子母螭龙纹子母螭凤纹鱼化龙纹

一、明万历螭龙纹形态

二、清早期螭龙纹形态

三、螭龙纹的十大造型

四、螭龙体寿字纹

五、螭龙纹形态演变的基本脉络

六、子母螭龙纹与科举制度

七、纹饰图案的简化

八、座屏上的子母螭龙纹

九、座椅靠背板上的子母螭龙纹

十、两种理解螭龙纹的错误思路

第六章 五大纹饰的组合

一、五大类纹饰组合使用

二、五大类纹饰组合的代表作

第七章 明式家具纹饰兼收并蓄期

一、纹饰的兼收并蓄时期

二、兼收并蓄期的图案纹饰

第八章 明式家具纹饰与断代凭证

一、明万历年硬木器纹饰的标准器

二、明晚期家具的攒接纹饰

三、变异的纹饰

四、多个新晋纹饰的组合

五、硬木家具纹饰与柴木家具纹饰

六、横向纹饰的出现

七、纹饰与年代的横向研究

第九章 明式家具纹饰与家具优劣

一、家具个例价值的判断标准

二、由纹饰图案判断家具品质

专论

明清史料对妆奁家具的记载

明清时期的厚嫁风尚

明式家具的主体是婚嫁家具

明式家具的俗与雅

引用文献

后记

前言/序言

这似乎是一本图文书,可以轻松地翻阅,在浏览明式家具的图案纹饰谱系过程中,读就了全书。若进一步详读其文字论述,会发现本书的某些结论和论证方法的新颖,令人感受到明式家具探索与研究的另样叙事方式。如果说与诸位读者一样,我姑且不能完全接受书中某些对明式家具的概括和具体的结论,那么我仍然欣赏其对图案的考证、推论、联想方法的尝试,赞同其研究的状态,即努力以各种成熟的学术工具对明式家具具体实例进行的解读。

将明式家具上习以为常的图案纹饰进行系统的考证,并形成自我一系的解释系统,进而阐述明式家具制作的背景和当时的社会场景。这种对图案的研究是一个进步,同时它与此前明式家具研究的方式、角度和成果形成诸多的不同。

首先,作者比较全面地收集了明式家具的图案资料,虽未尽然,但基本达到一定的样品饱和度。据作者所言,此项图案资料工作是具有或力图具有全球眼光的,即面向国内外公私收藏机构的藏品。资料收集的广泛而确切的重要性,正如法官定案前要掌握案情事实,医生确诊前要摸清病人的临床病症,考古学家再现当年的生活场面要占有相关的地下出土遗物一样。

本书中众多明式家具图案的归纳分析,构成了作者笔下的明式家具的判断证据。明式家具实物上的图案是几百年前历史的真面目,没有后来文人的二手加工,某种意义上它们的可信度和直观性胜过文字史料。繁复精致、圆融自恰的图案,又往往是后世造假者无力或不愿费心而为的。这一特点使明式家具的图案,尤其是复杂图案葆有较强的原时代性。

微博和微信时代的话语中,形成了忽视或不要证据(包括图像证据)的弊端。明式家具乃至整个文物收藏界中的研究也不乏只要结论、不要论据和论证的流习。而此书中我们则看到了力求言之有据、论必举证的作为和倾向,以及努力在纷杂的资料中提炼和建构明式家具分析的系统。在一整本书中坚持以众多的材料说话,或者是文献的,或者是图像的,并且许多地方是反复论证,这在明式家具研究中是难得的。

其次,前人的研究中有过对明式家具中婚嫁器物纹饰的解读,此书则更为系统、全盘地解读这一历史课题,从繁杂的具体材料上提炼出概念层面的理论见解。其实这些成果对于各种古代工艺品及其他物质文化产品都具有启发意义。

作者把明式家具的众多图案大致归纳为五大类图案和兼收并蓄期纹饰图案,可能会面临着某些反例质疑,作者也曾对一些貌似的反例做过大量的自我质疑演练,并在各个章节中解读释疑。我认为,作者需要接受无数的个例挑战和检验,其文本对反例性图案的回应和解释,是此书的研究成果是否可以站得住脚的关键所在。

第三,当代艺术史学家的研究往往注重借鉴历史人类学、图像学、考古学、历史学的规范和方法。这一点在此书中也得以体现。作者在试图以明式家具图案实证恢复古代的生活场景中,引用了图像学的分析方式,同时采用了研究各种社会习惯习俗的人类学方法,也运用了历史学的叙述和考证工具。而在图案纹饰演变的梳理中,又处处透露着考古类型学的理念和手法。

本书还以大量历史文献论证了古代社会婚嫁、陪嫁文化,从而进一步从历史文献的解读和考辨上支持了自己的论题。明式家具研究在大范畴中属于历史学,基本的历史文献训练是明式家具研究的一块重要基石,缺少历史学训练的明式家具研究一定是陂脚的。

第四,学术需要新材料,或者说要挖掘新材料,同时更需要使用新的方法和观念。换一种新思路,不依常识而行,可能恰恰蕴含着新的学科见解和思想。

用户评价

这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴。厚实的纸张,泛着一种沉稳的米黄色,拿在手里就有一种历史的厚重感。封面采用的是仿古函套设计,那种木纹的压印和烫金的字体,让人联想到旧时书房里珍藏的孤本。内页的印刷更是无可挑剔,无论是彩图还是黑白线条图,都清晰锐利,色彩还原度极高。特别是那些复杂的榫卯结构图,原本应该枯燥的线条,经过精心的排版和注释,竟然也变得赏心悦目起来。它不仅仅是一本学术著作,更像是一件精美的工艺品,让人爱不释手,只想把它安静地陈列在书架的最显眼位置,时不时地拿出来摩挲一番,感受那种匠心独运的宁静之美。

评分从实用性的角度来看,这本书的参考价值是无可替代的。它不仅仅停留在对“美”的赞颂,更深入到了“如何实现这种美”的技术层面。书中收录了大量关于不同木材的特性、漆面处理工艺以及不同时期所用工具的插图说明,对于当代家具设计师或者传统工艺传承人来说,这些资料简直是如获至宝。我尤其欣赏其中对“比例和谐”这一核心概念的探讨,作者通过数学模型和经典案例的几何分析,揭示了明式家具为何能在视觉上达到“中正平和”的境界,这为我们理解东方古典设计的精髓提供了坚实的理论基础和可操作的实践指导。

评分这本书的文字叙述风格极其典雅,带着一种老派文人的韵味,读起来仿佛能闻到淡淡的檀香和墨香。它避开了晦涩难懂的行话堆砌,而是用一种娓娓道来的笔调,将那些复杂的工艺流程和设计理念自然地融入叙事之中。例如,描述“一堂素雅的官帽椅”时,作者并没有直接罗列其尺寸和材料,而是先铺陈了当时文人阶层对“拙朴自然”的推崇,然后才引出其结构上的精妙,这种叙事手法极大地提升了阅读的趣味性,让原本冰冷的家具研究变得有温度、有故事感,读起来丝毫没有学术论文的枯燥感。

评分初翻开阅读,立刻被其严谨的学术态度所折服。作者显然是下了大功夫进行了田野考察和文物比对,每一个图案的溯源都追溯到了具体的历史时期和地域特征,绝非泛泛而谈的概括。尤其是一些极为罕见的纹饰细节,比如圈椅靠背板上的“夔龙戏珠”与“缠枝莲”的微妙区别,书中通过大量的对比图例进行了细致入微的分析,逻辑链条清晰得令人称赞。对于一个对明代审美体系有深入探究欲望的人来说,这本书提供的知识密度是惊人的,它将那些看似零散的视觉符号,系统地编织成了一幅完整的文化图景,让人对明代士人的生活哲学和审美取向有了更深层次的理解。

评分这本书的深度和广度,远超出了我最初的预期。它不仅仅是一本关于“造型”的指南,更是一部关于“精神气象”的解读之作。每一次翻阅,都能从中发现新的层次和感悟。它成功地搭建起了一座沟通古今的桥梁,让现代读者能够穿透历史的迷雾,直接与数百年前的工匠和审美大家对话。阅读它,就像是进行了一次精神上的冥想之旅,让人在繁杂的现代生活中,重新找到了对秩序、克制与永恒之美的敬畏之心。这本书的价值,在于它教会你如何去“看”家具,而不仅仅是“认识”家具。

评分明式家具图案研究

评分包装精美,质量好,快递服务好

评分好

评分书还没看,书皮已经折了,不好看了?包装的不好,书皮容易折坏四个角都坏了,心疼

评分书还没看,书皮已经折了,不好看了?包装的不好,书皮容易折坏四个角都坏了,心疼

评分书还没看,书皮已经折了,不好看了?包装的不好,书皮容易折坏四个角都坏了,心疼

评分明式家具图案研究

评分很不错的一套书,印刷清楚

评分书还没看,书皮已经折了,不好看了?包装的不好,书皮容易折坏四个角都坏了,心疼

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![艺术的真相:通往艺术之路 [THE THAMES&HUDSON INTRODUCTION TO ART] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12217034/5a33187dN9cdbd58a.jpg)

![北京舞蹈学院“十五”规划教材·舞蹈基本功训练教程:舞蹈学专业·身韵部分 [Basic Dance Technique Training Course] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11018530/5a795891N848dd631.jpg)

![棱镜精装人文译丛:现代主义之后的艺术史 [Art History after Modernism] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11421769/rBEhWFMr7TkIAAAAAAPNKMgsGrUAAKd2wK4KsUAA81A680.jpg)