具体描述

内容简介

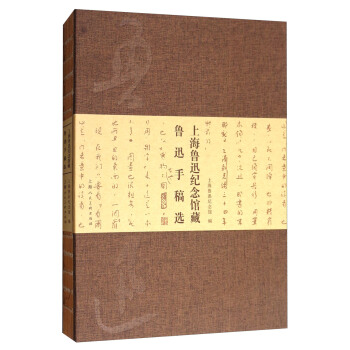

2017年是鲁迅定居上海90周年。我们决定编选出版一部馆藏鲁迅手稿选,作为纪念。鲁迅是20世纪中国*有代表性的伟大作家,其手稿的重要价值不言而喻。上海鲁迅纪念馆收藏有《故事新编》手稿、《毁灭》翻译手稿,以及诗歌、杂文、书信等手稿真迹。这些手稿绝大部分已经收入文物出版社出版的《鲁迅手稿全集》。此外,早在上世纪50年代我馆就以馆藏鲁迅诗稿为基础,搜集整理并编辑出版了《鲁迅诗稿》,近年还全本影印出版了鲁迅翻译的法捷耶夫小说《毁灭》手稿。此次我们从馆藏鲁迅手稿中遴选部分手稿加以影印出版,不仅展现鲁迅手稿的风貌,更希望能对馆藏手稿进行梳理和研究。《上海鲁迅纪念馆藏鲁迅手稿选》的编选秉承这一原则,基本编选情况如下:

前半部分为手稿图片,所选手稿均为馆藏,分为诗歌、小说、杂文、书信、零星墨迹5部分。需要说明的是,除馆藏鲁迅诗稿16幅及鲁迅文章(杂文、序文等)手稿12篇全部收入,其余部分均为选录。小说《故事新编》手稿,此次仅选《出关》一篇,拟今后编辑出版《(故事新编)手稿集》;书信部分,收入21封;鲁迅零星墨迹选入若干件。上海鲁迅纪念馆藏鲁迅亲笔墨迹,除文稿、书信等大宗内容之外,尚有一批书籍说明、版税收据、名片留言等零星手迹,对于全面研究鲁迅的工作与生活,有一定的补充价值,其中北新书局版税收据等,之前未公开影印出版过。

后半部分附有5篇手稿解读文章。以往鲁迅手稿影印本,注重呈现手稿本身,对手稿的来源(包括简要流传经过)、版本情况、发表情况等其他需要说明的情况,未予必要的说明。此次我们在编选完成后,由本馆专业研究人员对馆藏手稿进行解读说明,对每一部分手稿的基本情况做了介绍,对相关手稿加以考证和说明,并进行了较为深入细致的解读,使读者和研究者了解手稿的来龙去脉,知晓其基本背景情况。

鲁迅手稿为馆藏一级品,此次由保管部负责高清扫描,陈列部李荣亦协助拍摄了部分图片。《上海鲁迅纪念馆藏鲁迅手稿选》所选用的手稿尺寸,也在上述解读文章中有所交代,为相关研究者提供必要的信息。

内页插图

目录

诗歌我的失恋(之四)

无题(“惯于长夜过春时”)

无题(“惯于长夜过春时”)

无题(“大野多钩棘”)

赠邬其山

答客诮

赠画师

教授杂咏(之三、四)

悼丁君

无题(“烟水寻常事”)

秋夜偶成

录欧阳炯《南乡子》八首之四

录李贺《南园十三首》之七

录李贺《绿章封事》诗句

录郑思肖《锦钱余笑》组诗之一

录刘长卿《听弹琴》

小说

出关

杂文

《勇敢的约翰》校后记

题记

“以夷制夷”

言论自由的界限

看图识字

《准风月谈》后记被删稿

势所必至,理有固然

鎌田诚一墓记

立此存照(一)

立此存照(二)

立此存照(三)

立此存照(四)

书信

致陈子英信

致赵家璧信

致陈此生信

致罗暟岚信

致许寿裳信

致赵景深信

致金性尧信

致陶亢德信

致胡今虚信

致西谛(郑振铎)信

致若君(孔另境)信

致施蛰存信

致杨晋豪信

致舒新城信

致邬其山(内山完造)信

致钱君匋信

致郑伯奇信

致顾颉刚信

致黄萍荪信

致高良富信

致合众书店信

零星墨迹

手书限定版书籍说明

版税收据

周树人名片及版税签收留言

开给许世瑛的书单

为编印《乱弹》开列的书单

手迹(“木刻三枚……”)

《铁流》插图说明

手绘《凯绥·珂勒惠支版画选集》封面

手绘《死魂灵一百图》扉页

馆藏鲁迅诗歌手稿题记 乔丽华

《故事新编》的编定出版及手稿简述 施晓燕

馆藏鲁迅文章手稿略述 李浩

馆藏鲁迅信札的梳理解读 乐融

鲁迅零星手迹简介 顾音海

用户评价

这部精选集,简直是文学爱好者的一场视觉与心灵的盛宴!我光是翻阅那些泛黄的纸页,感受着鲁迅先生笔触下的力量与温度,就已经沉醉其中无法自拔。那些熟悉的文字,在手稿的形态下,焕发出一种前所未有的生命力。每一个错别字、每一个修改的痕迹,都像是直接与这位伟大的思想家进行了一次跨越时空的对话。我仿佛能听到他在构思那些犀利段落时的沉吟,看到他如何反复推敲,力求用最精准的语言刺破时代的麻木。尤其是那些在特定时期写就的篇章,结合当时的社会背景来审视,更能体会到其字里行间蕴含的巨大勇气与责任感。这本书的装帧设计也极其考究,那种对原稿的忠实复刻,使得即便是遥远的读者,也能依稀感受到墨香与历史的厚重。它不仅仅是一本资料汇编,更像是一把钥匙,开启了通往鲁迅内心世界的大门。每次合上书本,心中都会涌起一股强烈的冲动,想要重新拿起他的经典作品,带着新的理解去细细品味,那种震撼与启发,是纯粹的文字阅读难以企及的深度体验。

评分这份精选集远超出了我的预期,它提供了一种前所未有的阅读体验——一种近乎“私人化”的接触。我以往读鲁迅,总感觉隔着一层纱幕,是经过编辑、校对、排版定型的成品。但在这里,一切都是原始的、未加修饰的。那种手写的、略显凌乱的文字排列,反而拉近了与作者的距离。它让你直观地感受到,即便是伟大的文学家,在创作时也会有犹豫、会修改、会挣扎。这本书的价值,不在于它收录了多少“名篇”,而在于它展示了“名篇是如何诞生的”。这对于理解文学创作的本质,特别是现代文学的奠基过程,提供了不可替代的实证材料。它教会我们,伟大的成果背后,往往是无数次细微的、不为人知的打磨与坚持。每一次翻阅,都是一次对创作本质的深刻反思。

评分从收藏价值的角度来看,这本选集无疑具有极高的文献意义。它汇集了不同时期、不同风格的作品手稿,提供了一个独特的横截面,用以观察鲁迅先生思想演变的光谱。你可以在同一本书里,看到早期留学时期笔迹的青涩与坚定,以及后期思想日趋成熟后的那种老辣和深刻。不同时期纸张的质地、墨水的颜色乃至书写的力度,都在无声地讲述着历史的变迁。对于我们这些只能通过冰冷的电子文本接触历史的后人来说,这种实体化的证据是无比珍贵的。我甚至会花大量时间去研究信笺上的水印和日期,试图拼凑出作品诞生的背景气候。这本书就像是一个时光胶囊,将那些本应消散在空气中的历史气息,牢牢地封存了起来,让后世能够以一种近乎“在场”的方式,去触摸那个风云变幻的年代。

评分这本书带给我最深的感受,是一种对“匠人精神”的肃然起敬。我们现在习惯了快速、流水的表达方式,而翻阅这些手稿,看到的是一个世纪前,一位知识分子是如何对待自己的文字的。那不是信手拈来,而是字斟句酌,是反复的自我否定与重构。有些段落可能被涂抹了数次,旁边密密麻麻地写着修改意见,那种追求极致的苛刻,令人汗颜。我记得其中有一页,似乎是关于某篇杂文的初稿,某些尖锐的词语被刻意涂黑,然后用更具象征意义的表达取代,这背后隐藏的社会压力和自我审查的挣扎,简直可以写一篇论文。它直观地揭示了“文学即生命”这句话的含义——文字并非轻易得来,而是经过痛苦的锤炼才得以成形。这对于任何一个想在文字领域有所建树的人来说,都是最好的教育范本,它教导我们敬畏语言,敬畏思想的表达过程。

评分说实话,拿到这本选集时,我的第一反应是“太珍贵了”。这不是那种普通的印刷品,它承载的是历史的重量。我花了很长时间,小心翼翼地去辨认那些手写体的笔画,有些连笔的地方需要眯着眼睛仔细揣摩。这种“考古”般的阅读体验,让我对鲁迅先生的创作过程有了更具象的认识。不同于印刷体那种完美的、定型的面貌,手稿展现出的是一种动态的、充满生命力的创作现场。有些稿纸的边缘甚至能看到轻微的破损,这让我联想到先生伏案疾书的场景,或许是在一个清冷的夜晚,或许是在颠沛流离的途中,每一个字都是蘸着心血写下的。这种“在场感”的营造,是任何二手解读都无法替代的。我尤其欣赏选集在注释和排版上的克制,它懂得将焦点完全留给原件本身,不作过多矫饰,让文本的原始魅力得以最大程度地展现。对于研究文学史或者对鲁迅一生抱有敬意的人来说,这套书无疑是案头必备的参照物。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有