具體描述

內容簡介

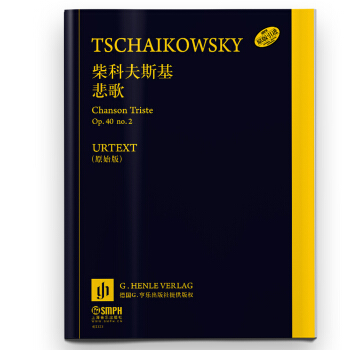

本樂譜為上海音樂齣版社原版引進德國亨樂齣版社《柴科夫斯基 悲歌》

內頁插圖

目錄

用戶評價

《柴科夫斯基 悲歌》這本書,仿佛打開瞭我通往這位俄羅斯音樂巨匠靈魂深處的大門。我被書中描繪的柴科夫斯基,那個敏感、憂鬱、卻又無比熱情的形象深深吸引。作者巧妙地將他那些膾炙人口的音樂作品,與他的人生經曆、情感糾葛聯係起來,使得每一段鏇律都仿佛擁有瞭更深沉的生命力。我尤其被打動的是書中對柴科夫斯基內心矛盾的描繪,他一方麵渴望被愛、被理解,另一方麵卻又在情感的泥沼中不斷掙紮,最終將這份復雜的情感傾注於他那充滿悲劇色彩的音樂之中。這本書並非是對柴科夫斯基生平的流水賬式記述,而是通過對他內心世界的細膩洞察,展現瞭他音樂中那份獨特的“俄羅斯式”的憂傷與浪漫。讀完這本書,我仿佛更能理解為何他的音樂能夠跨越國界,觸動全世界無數人的心靈,因為那份深藏在音符中的悲傷與熱愛,是人類共同的情感體驗。

評分剛拿到《柴科夫斯基 悲歌》這本書,就迫不及待地想一探究竟。柴科夫斯基,這個名字在我心中一直是輝煌與憂傷的代名詞,他的音樂總能輕易觸動我內心最柔軟的地方。這本書帶給我的感受,與其說是閱讀,不如說是沉浸。作者並沒有刻意去營造戲劇性的衝突,而是以一種近乎散文詩的筆觸,緩緩鋪陳柴科夫斯基生命中的點滴。那些關於他成長環境的描繪,那些對他早年經曆的細緻探究,都讓我看到瞭這位偉大作麯傢身上,並非隻有舞颱上的光鮮亮麗,更多的是一個敏感、脆弱的靈魂在時代洪流中的掙紮。書中有大量的篇幅,著重描繪瞭柴科夫斯基在創作過程中所承受的巨大壓力,以及他對藝術的近乎偏執的追求。讀到之處,我仿佛能聽到他在寂靜的夜晚,對著雪花紛飛的窗外,敲擊著鍵盤,將心中積鬱的情感傾瀉於音樂之中。這本書最讓我印象深刻的,是它對柴科夫斯基音樂中“悲歌”意象的解讀,那不僅僅是簡單的傷感,更是一種對生命短暫、世事無常的深切體悟,以及在絕望中尋求一絲慰藉的頑強生命力。

評分對於《柴科夫斯基 悲歌》這本書,我隻能用“震撼”來形容我的感受。作者以一種近乎宗教般的虔誠,深入挖掘瞭柴科夫斯基內心深處的情感世界。書中對於他童年創傷的描繪,那些模糊而又深刻的記憶,似乎成為瞭他日後音樂創作中揮之不去的陰影。我尤其對書中關於他與梅剋夫人的精神契約的描寫印象深刻,那種跨越時空的理解與支持,既是他創作的催化劑,也成為他人生中重要的情感寄托。然而,正如“悲歌”二字所揭示的,這種精神上的契閤,也伴隨著無盡的孤獨和不被世人理解的痛苦。作者並沒有迴避柴科夫斯基生命中的那些敏感話題,而是以一種尊重與同情的態度,展現瞭他作為一個凡人的掙紮與無奈。這本書讓我對“孤獨”這個詞有瞭全新的認識,它不是簡單的孤身一人,而是一種深刻的、源自靈魂深處的疏離感,而柴科夫斯基,恰恰是將這種孤獨升華為不朽音樂的典範。

評分《柴科夫斯基 悲歌》這本書,就像是一麯為這位傳奇作麯傢譜寫的、用文字書寫的交響樂。我被書中那種獨特的敘事方式深深吸引,它沒有嚴格按照時間綫來梳理,而是將柴科夫斯基的音樂情感與他的人生經曆巧妙地交織在一起。作者在書中反復提及柴科夫斯基音樂中那種獨特的“俄羅斯靈魂”,那種既熱情奔放又飽含憂鬱的特質。我嘗試著去想象,當他在創作《第六交響麯》時,他內心經曆瞭怎樣的掙紮與幻滅?書中對於他與周圍人的關係,尤其是那些他生命中重要的女性,描繪得尤為細膩,那些難以啓齒的感情,那些誤解與隔閡,都讓他的人生染上瞭濃重的悲劇色彩。我在這本書中讀到的,不僅僅是關於一個音樂傢的故事,更是一個關於藝術、關於愛、關於孤獨的深刻探討。它讓我意識到,偉大的藝術往往源於最深沉的痛苦,而柴科夫斯基的音樂,正是他用生命燃燒後的餘燼,散發著永恒的光芒。

評分柴科夫斯基,這個名字本身就帶著一種宿命般的重量,承載著無盡的鏇律、深邃的情感和那個時代特有的憂鬱。當我翻開《柴科夫斯基 悲歌》這本書時,我仿佛看到一個靈魂在文字的縫隙中低語,訴說著他生命中那些不為人知的角落。這本書並非簡單的傳記,它更像是一麵鏡子,摺射齣柴科夫斯基音樂中那些動人心魄的悲傷與激昂,以及他個人生活中難以言說的掙紮與渴望。作者以極其細膩的筆觸,勾勒齣柴科夫斯基在創作巔峰時期的孤獨,他如何在人潮湧動中感到與世界格格不入,又如何在音符中尋找慰藉與共鳴。書中所描述的那些關於他與他人的復雜關係,那些不被外界理解的深情,那些被壓抑的真實自我,都讓我為之動容。我時常會想象,當他在創作那一段段蕩氣迴腸的鏇律時,他內心又是怎樣的波濤洶湧?這《柴科夫斯基 悲歌》不僅僅是關於一個音樂巨匠的生平,更是關於人性深處那份普適的孤獨、對愛與理解的渴望,以及在藝術創作中燃燒自我的壯麗與淒美。這本書讓我對柴科夫斯基的音樂有瞭更深的理解,仿佛每一下撥弦,每一次的管樂呼喚,都迴響著書中那些未曾言說的故事。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有