具体描述

内容简介

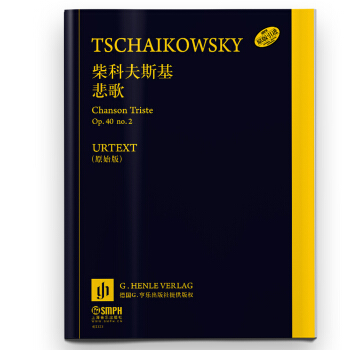

本乐谱为上海音乐出版社原版引进德国亨乐出版社《柴科夫斯基 悲歌》

内页插图

目录

用户评价

刚拿到《柴科夫斯基 悲歌》这本书,就迫不及待地想一探究竟。柴科夫斯基,这个名字在我心中一直是辉煌与忧伤的代名词,他的音乐总能轻易触动我内心最柔软的地方。这本书带给我的感受,与其说是阅读,不如说是沉浸。作者并没有刻意去营造戏剧性的冲突,而是以一种近乎散文诗的笔触,缓缓铺陈柴科夫斯基生命中的点滴。那些关于他成长环境的描绘,那些对他早年经历的细致探究,都让我看到了这位伟大作曲家身上,并非只有舞台上的光鲜亮丽,更多的是一个敏感、脆弱的灵魂在时代洪流中的挣扎。书中有大量的篇幅,着重描绘了柴科夫斯基在创作过程中所承受的巨大压力,以及他对艺术的近乎偏执的追求。读到之处,我仿佛能听到他在寂静的夜晚,对着雪花纷飞的窗外,敲击着键盘,将心中积郁的情感倾泻于音乐之中。这本书最让我印象深刻的,是它对柴科夫斯基音乐中“悲歌”意象的解读,那不仅仅是简单的伤感,更是一种对生命短暂、世事无常的深切体悟,以及在绝望中寻求一丝慰藉的顽强生命力。

评分对于《柴科夫斯基 悲歌》这本书,我只能用“震撼”来形容我的感受。作者以一种近乎宗教般的虔诚,深入挖掘了柴科夫斯基内心深处的情感世界。书中对于他童年创伤的描绘,那些模糊而又深刻的记忆,似乎成为了他日后音乐创作中挥之不去的阴影。我尤其对书中关于他与梅克夫人的精神契约的描写印象深刻,那种跨越时空的理解与支持,既是他创作的催化剂,也成为他人生中重要的情感寄托。然而,正如“悲歌”二字所揭示的,这种精神上的契合,也伴随着无尽的孤独和不被世人理解的痛苦。作者并没有回避柴科夫斯基生命中的那些敏感话题,而是以一种尊重与同情的态度,展现了他作为一个凡人的挣扎与无奈。这本书让我对“孤独”这个词有了全新的认识,它不是简单的孤身一人,而是一种深刻的、源自灵魂深处的疏离感,而柴科夫斯基,恰恰是将这种孤独升华为不朽音乐的典范。

评分《柴科夫斯基 悲歌》这本书,就像是一曲为这位传奇作曲家谱写的、用文字书写的交响乐。我被书中那种独特的叙事方式深深吸引,它没有严格按照时间线来梳理,而是将柴科夫斯基的音乐情感与他的人生经历巧妙地交织在一起。作者在书中反复提及柴科夫斯基音乐中那种独特的“俄罗斯灵魂”,那种既热情奔放又饱含忧郁的特质。我尝试着去想象,当他在创作《第六交响曲》时,他内心经历了怎样的挣扎与幻灭?书中对于他与周围人的关系,尤其是那些他生命中重要的女性,描绘得尤为细腻,那些难以启齿的感情,那些误解与隔阂,都让他的人生染上了浓重的悲剧色彩。我在这本书中读到的,不仅仅是关于一个音乐家的故事,更是一个关于艺术、关于爱、关于孤独的深刻探讨。它让我意识到,伟大的艺术往往源于最深沉的痛苦,而柴科夫斯基的音乐,正是他用生命燃烧后的余烬,散发着永恒的光芒。

评分《柴科夫斯基 悲歌》这本书,仿佛打开了我通往这位俄罗斯音乐巨匠灵魂深处的大门。我被书中描绘的柴科夫斯基,那个敏感、忧郁、却又无比热情的形象深深吸引。作者巧妙地将他那些脍炙人口的音乐作品,与他的人生经历、情感纠葛联系起来,使得每一段旋律都仿佛拥有了更深沉的生命力。我尤其被打动的是书中对柴科夫斯基内心矛盾的描绘,他一方面渴望被爱、被理解,另一方面却又在情感的泥沼中不断挣扎,最终将这份复杂的情感倾注于他那充满悲剧色彩的音乐之中。这本书并非是对柴科夫斯基生平的流水账式记述,而是通过对他内心世界的细腻洞察,展现了他音乐中那份独特的“俄罗斯式”的忧伤与浪漫。读完这本书,我仿佛更能理解为何他的音乐能够跨越国界,触动全世界无数人的心灵,因为那份深藏在音符中的悲伤与热爱,是人类共同的情感体验。

评分柴科夫斯基,这个名字本身就带着一种宿命般的重量,承载着无尽的旋律、深邃的情感和那个时代特有的忧郁。当我翻开《柴科夫斯基 悲歌》这本书时,我仿佛看到一个灵魂在文字的缝隙中低语,诉说着他生命中那些不为人知的角落。这本书并非简单的传记,它更像是一面镜子,折射出柴科夫斯基音乐中那些动人心魄的悲伤与激昂,以及他个人生活中难以言说的挣扎与渴望。作者以极其细腻的笔触,勾勒出柴科夫斯基在创作巅峰时期的孤独,他如何在人潮涌动中感到与世界格格不入,又如何在音符中寻找慰藉与共鸣。书中所描述的那些关于他与他人的复杂关系,那些不被外界理解的深情,那些被压抑的真实自我,都让我为之动容。我时常会想象,当他在创作那一段段荡气回肠的旋律时,他内心又是怎样的波涛汹涌?这《柴科夫斯基 悲歌》不仅仅是关于一个音乐巨匠的生平,更是关于人性深处那份普适的孤独、对爱与理解的渴望,以及在艺术创作中燃烧自我的壮丽与凄美。这本书让我对柴科夫斯基的音乐有了更深的理解,仿佛每一下拨弦,每一次的管乐呼唤,都回响着书中那些未曾言说的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有