具体描述

编辑推荐

本书从采访到成书,历时两年余。为了保证内容的丰富性和真实性,张宗宪先生及其家人提供了宝贵的一手资料,我们还采访了数位与张宗宪先生密切交往的友人及业内专家。此外,苏州博物馆、上海博物馆、苏富比、佳士得等机构也为本书提供了珍贵的图片资料。

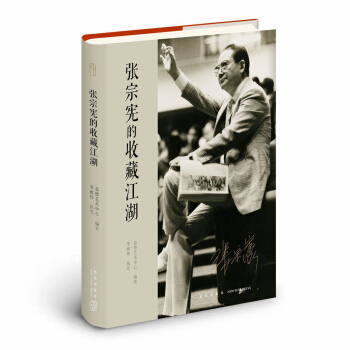

本书采用了大量老照片和高清器物图片,设计精美;选用特定纸张全彩印刷,圆脊布面精装加护封,印有张宗宪先生亲笔签名,以期给读者还原式的呈现,具有一定的收藏价值。

内容简介

《张宗宪的收藏江湖》一书,讲述了收藏大家张宗宪先生的传奇故事。这是“嘉德文库”的重要出版项目,我们希望这本书既平实可信,又能生动地再现张宗宪先生跌宕起伏的精彩人生。

从雕刻名匠张楫如,到古董商张仲英,再到中国及世界古董界和拍卖界的著名收藏家张宗宪,张宗宪家族的历史与文物艺术品有着深厚的渊源。

而张宗宪所经历的时代,恰逢中国历史急剧动荡变迁。作为一个独特的视角,古玩收藏界的风风雨雨、起起落落,不仅鲜活生动,而且神奇隐秘。

张宗宪驰骋全球拍卖场,“NO.*”的拍卖号牌不是凭空举起来的。无论是香港苏富比、香港佳士得,还是中国嘉德、北京翰海、上海朵云轩,张宗宪先生不仅言传身教、而且大施援手。可以说,没有张宗宪先生的专业*领和商业推动,就没有中国文物拍卖市场的今天。

成功闯荡海内外收藏江湖数十年,张宗宪先生自有别具一格的人生进退和极其珍贵的回忆评说。分享这大大小小的精彩往事,追忆那纷纷纭纭的故旧伊人,除了这位“罗伯特·张”,谁还能有如此独特的话语权?

作者简介

嘉德艺术中心编著

李昶伟执笔

精彩书评

“因为有他(张宗宪)的鼎力协助,香港才能发展成中国文物艺术品交易中心。”——朱汤生(苏富比前亚洲区主席)

“他(张宗宪)这样在全球拍卖市场上呼风唤雨这么多年的大行家,很多年都没有再出现第二个。”——林华田(佳士得前亚洲区主席)

“张宗宪几乎一生都在为中国文物拍卖市场的开拓和发展而孜孜努力。”——赵榆(原中国国家画院副院长)

目录

第一章 家族纪事1.竹刻名家张楫如

2.“张四官”张仲英

3.童年的记忆

第二章 民国往事

1.民国上海古玩那些事

2.见过的大人物

3.“常客”仇焱之

第三章 初涉商海

1.战时生活和最初的“生意”

2.“花花公子”学生意

3.跑单帮的日子

第四章 香港风云

1.初到香港

2.两个贵人

3.永元行

4.又见仇焱之

第五章 古董经纪人“罗伯特·张”

1.第一次去英国看拍卖

2.中国古玩行里的“犹太人”

3.助苏富比、佳士得人港

4.“罗伯特.张”的拍场秘籍

第六章 纵横内地拍场

1.“港商”归来

2.小试牛刀“朵云轩”

3.嘉德首拍的1号牌

4.“1号先生”的拍场风采

5.结缘上海博物馆

第七章 启蒙之德,提携之功

1.内地拍卖业的导师

2.给市场以信心的人

第八章 平生收藏所得

1.云海阁藏瓷

2.珐琅彩杏林春燕图碗

3.张宗宪书画专场

4.从掐丝珐琅器到玉器

第九章 收藏之道

1.收藏经

2.修炼法

3.勤力功

4.生意经

5.人情账

不老的江湖

后记

附录

精彩书摘

《张宗宪的收藏江湖》:张宗宪出生在上海大境路(即南市华界老城厢的西北部,现在已经划归了黄浦区),他小的时候那里还叫“九亩地”。现在临近东青莲街尽头的地方,曾有过一座建于明代的青莲庵;清嘉庆年问,在青莲庵东南是一个演武场,占地约九亩,“九亩地”由此得名。清末,当时上海规模最大的戏园“丹桂茶园”也在这个地方。张宗宪小的时候,整个这一片石库门民居叫“开明里”。民国十七年,开明地产股份公司在这里建起大片新式里弄房屋。至今张宗宪还有很深的印象:一个弄堂里面有好多家,弄堂中间都有一道马路出口,叫里弄,是上海老城厢最典型的旧式里弄之一。

老房子有黑色的大门,走进去就到了一个小天井,后面客厅里总是有三四个红木凳子。两边有茶几,最里面有个长几。墙上挂了几张画。沿着木头楼悌可以走到二楼和三楼,当时他们一家老小都住在这里。

母亲不识字,每天都忙于家务和照顾孩子。张宗宪在家中排行老三。他们兄妹都是“永”字辈,上有大姐张永娥和二哥张永芳,下面有妹妹张永珍和弟弟张宗儒。在张宗宪和妹妹之间,本来还有老四、老五,但都夭折了。那时生活和医疗水平不高,麻疹、天花,甚至只是腹泻,都可能夺走一个孩子的脆弱生命。为了好养活,民间的一种习俗就是给孩子取个听起来不那么娇贵的小名。他们五个孩子也都取了这样的名字,姐姐叫“毛毛”,哥哥“和尚”,妹妹“小毛头”和弟弟“老虎”。张宗宪小名“三囡”,本名张永元,宗宪是他的字。到香港后,他的大名才改成了张宗宪。在香港,记得他的本名和小名的人极少,唯有仇焱之始终叫他“三囡”。张宗宪在香港古董店的商号则取自其本名,称为“永元行”。

虽然日子过得并不富裕,但张家也算温饱无忧,父亲经营古董店算是不错的营生。当时的乡下人勉强糊口都不易,家里恐怕连盏灯都没有。张宗宪记得那时家里用的是5瓦的灯泡,灯光昏黄朦胧,勉强看得清东西。

家里兄弟姐妹那么多,小时候的张宗宪是最淘气的一个。到了上学年纪,父亲就想把他送进创办于1911年的万竹小学。面试那天,他对老师的问题一概答非所问,最后没有被录取。家人又准备将他送到养正小学,他小小年纪居然主意很大,自作主张地跟着一个邻居家的孩子去旦华小学入读了。张宗宪记得,他每天早上几个铜板买一个饭团,糯米饭里夹油条,一边吃一边去上学;晚上回来吃一点点心就睡觉了。学校离家近,不管刮风下雨,一年四季走的都是那条石子路。

如果没有按时放学回家,他准是犯错误被留在学校里了。当时的小学课业评价分超、优、中、可、劣五等。他的报告单上永远都是“可”“中下”。成绩报告单回去怎么给父亲交代呢?调皮胆大的张宗宪想了个办法,用假冒的图章盖上去,“可”改成“中上”,“中”改成“优”。结果运气不好,遇上一场大雨把改的成绩单全洇了。父亲看到这个“乌炯瘴气”的成绩单,气得拿起鸡毛掸子就打。

打骂并不管用,张宗宪仍然是家里孩子中最不肯念书的一个。当时父亲在英租界开店,日夜忙碌。家里住的南市地处偏僻,他只记得每个礼拜天,就跟哥哥一起到市里父亲的店里住一个晚上。张宗宪小时候并不知道这个古董店生意有多大,八九岁的他也没有兴趣去了解。他哪里想得到,自己以后也会在古董行当打拼一生呢。

如今,在张园的厅堂中,张宗宪郑重地敬奉着父亲和母亲的照片。对他而言,父亲是他古董生涯巾的第一位老师,是真正的引路人。当时他只身一人在香港打拼,身在上海的父亲“远程”指导,恨不得把一辈子的经验都传授给儿子。也许父亲不会想到,这个最调皮、让他伤透脑筋的儿子,竟然最终继承了他的事业,并且走得更远。

……

用户评价

最近迷上了一本关于中国古董收藏的书,虽然名字叫《张宗宪的收藏江湖》,但我最近在看的这本书,讲述的是一个完全不同的故事。书的封面上绘着一幅泼墨山水,笔触苍劲有力,仿佛能感受到山间的风云变幻。故事从一个江南水乡的小镇开始,主人公名叫“白石”,一个沉默寡言的年轻人,却拥有一双能洞察古物灵魂的眼睛。他生活在一个世代经营古董铺的家庭,从小耳濡目染,对器物的喜爱早已深入骨髓。然而,与书中描绘的“江湖”不同,白石所处的环境更加宁静,充满了人文气息。他不像书中那位叱咤风云的人物,更像是一位默默守护着古老技艺和文化传承的匠人。书中的情节围绕着一次偶然发现的残破青铜器展开,这件器物背后似乎隐藏着一段被遗忘的家族秘辛。白石凭借着对古物的执着和敏锐的观察力,一点点拼凑出故事的全貌,过程中他遇到了形形色色的人,有温文尔雅的学者,也有心怀叵测的商人。每一次的交流,每一次的考证,都让他对古董的理解更深一层,也让他看到了在器物背后,人性的复杂与光辉。这本书的语言非常细腻,作者善于用优美的文字描绘场景,字里行间流淌着一种淡淡的怀旧感,让人沉醉其中,仿佛置身于那个古老的小镇,亲身感受着岁月的痕迹。

评分手边这本关于现代设计史的书,与《张宗宪的收藏江湖》给人的感觉天差地别。这本我近期在读的书,可以说是一部视觉的盛宴,也是一部思想的激荡。它没有传统意义上的叙事,更多的是对一件件设计作品的解读,以及对设计理念的阐释。从工业革命时期的工艺美术运动,到包豪斯学派的理性主义,再到后现代主义的解构与反思,作者带领我们穿越了几个世纪的设计变革。书中充满了各种经典的设计案例,从椅子、灯具到汽车、建筑,每一件作品都配有精美的图片和详尽的分析。我尤其对书中关于“功能与形式”的讨论很感兴趣,它揭示了设计不仅仅是为了美观,更是为了解决实际问题,提升生活品质。这本书的语言风格非常直接和犀利,作者毫不避讳地指出设计领域存在的弊端和争议,也大胆预测未来的设计趋势。它挑战了我们固有的审美观念,让我们重新审视身边的物品,思考设计的力量。读完这本书,我感觉自己的目光变得更加敏锐,对周围的世界有了更深的理解。

评分最近在看一本关于中国古代文人生活的书,和《张宗宪的收藏江湖》的title带来的江湖豪情截然不同。这本书,我可以说它是一幅徐徐展开的古代士大夫的画卷。它没有激烈的冲突,没有惊心动魄的事件,更多的是对文人日常生活细节的描摹。从他们的衣食住行,到他们的琴棋书画,再到他们的诗词唱和,以及他们之间微妙的人际交往,都被细致入微地展现出来。我仿佛能听到他们三五好友围炉煮茶,谈笑风生的声音,能闻到他们精心布置的书斋里,淡淡的檀香气息。书中的主人公,可能不是什么名垂青史的伟人,但他们身上散发出的那种淡泊名利、追求精神自由的气质,却深深吸引了我。作者的文笔温婉而富有诗意,遣词造句极其讲究,仿佛是在用文字为读者描绘一幅幅精美的工笔画。读这本书,就像是在与一群高雅的古人对话,他们的思想、他们的情趣,以及他们对生活的热爱,都让我受益匪浅。它让我明白,真正的“江湖”,也可以是内心宁静,精神富足的另一番天地。

评分读完一本关于艺术品市场的读物,不得不说,它与我期待中《张宗宪的收藏江湖》的风格迥异。这本我最近翻阅的书,更像是一部写实的行业报告,夹杂着作者个人的观察和思考。它没有那种跌宕起伏的情节,也没有英雄人物的传奇经历,更多的是对市场运作机制的深入剖析,以及对当代收藏趋势的探讨。作者以一种近乎冷峻的视角,揭示了艺术品市场背后错综复杂的关系网,包括画廊、拍卖行、藏家、评论家以及媒体之间的相互作用。书中大量引用了实际的交易数据和案例,分析了艺术品价格波动的因素,以及一些新兴收藏领域的兴起。我特别喜欢作者关于“泡沫”与“价值”的辨析,他并没有简单地给出是非判断,而是引导读者去思考,什么才是一件艺术品真正永恒的价值所在。这本书的结构清晰,逻辑严谨,虽然阅读起来需要一定的耐心和基础知识,但对于想要了解艺术品市场运作的人来说,绝对是一本不可多得的参考资料。它让我看到了收藏不仅仅是个人情怀的寄托,更是一种与经济、文化、社会紧密相连的复杂活动。

评分我最近在阅读一本关于中国传统戏曲历史的书,这本书所呈现的世界,与《张宗宪的收藏江湖》所暗示的那个充满刀光剑影的“江湖”大相径庭。我手中的这本书,像是一部厚重的历史画卷,细致地描绘了中国戏曲从萌芽到繁盛的漫长历程。它没有跌宕起伏的故事情节,也没有惊心动魄的戏剧冲突,而是专注于梳理不同时期、不同地域戏曲的发展脉络。书中详细介绍了各个时期代表性的剧种,如元杂剧、明清昆曲、京剧的形成与演变,以及那些在历史上留下浓墨重彩的戏曲家和他们的作品。作者的文字严谨而考究,引用的史料丰富翔实,对戏曲的唱腔、表演、服饰、脸谱等各个方面都有深入的讲解。我特别被书中关于戏曲在社会文化中的地位和作用的论述所吸引,它不仅仅是一种娱乐形式,更是古代社会信息传播、道德教化、情感宣泄的重要载体。通过阅读这本书,我仿佛看到了一个更加宏大而丰富的文化“江湖”,那是无数艺术家用声音、用肢体、用情感编织出的绚丽世界,它没有刀剑,却同样充满了激情与传承。

评分好评。

评分好书,值得一读。。。。。。。

评分最近运输过程太过暴力,两单书均有折损。

评分特别好看的一本书,推荐!

评分这本书包装精美,图片精美,就是可读性稍稍少了点儿

评分好书,值得一读。。。。。。。

评分很好

评分很好很不错很喜欢下次还来买!

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有