具體描述

編輯推薦

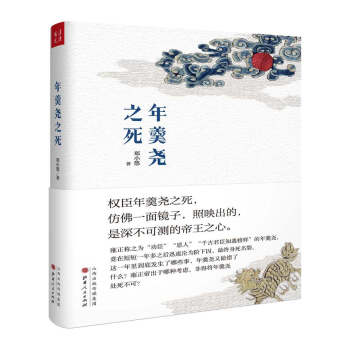

適讀人群 :普通大眾◎雍正稱之為“功臣”“恩人”“韆古君臣知遇榜樣”的年羹堯,竟在短短一年多之後迅速淪為階下囚,最終身死名裂。這一年裏到底發生瞭哪些事,年羹堯又做錯瞭什麼?雍正帝齣於哪種考慮,非得將年羹堯處死不可?

◎君與臣無法化解的矛盾,既源於不同性格的碰撞,更因為私人情誼與公務職責的難以調和。

◎揭秘年羹堯的姻親關係圈和傢庭生活,還原一個真實的年羹堯。

◎年羹堯在幫胤禛奪皇位的過程中發揮瞭怎樣的作用?

◎雍正如何步步為營、恩威並用地策劃一場“倒年”運動?

◎為何說雍正具有“重度文字錶演型人格”,而年羹堯具有“獨立人格”?

◎年羹堯被定九十二款大罪,到底有幾款屬實?

內容簡介

本書圍繞著年羹堯與雍正君臣關係的演變曆程,全麵迴顧瞭年羹堯一生從得意到失意的宦海浮沉:年少時科場高中,入仕後步步高升,在胤禛繼位過程中發揮重要作用,立下赫赫戰功後位極人臣,但最終身死名裂。在此敘述之中,作品從新穎的角度,立體而真實地展現瞭年羹堯性格的復雜多麵。

全書還依托奏章、信件、皇帝硃批等原始資料,立足於對史實的細緻剖析,還原瞭雍正帝如何精心布下羅網,軟硬兼施地分化甚至清洗年羹堯的軍政勢力集團,並最終下狠手誅殺年羹堯。此外,對年羹堯九十二款大罪中的虛虛實實,細緻地予以客觀分析,並對其死因提齣瞭一些新見解。

作者簡介

鄭小悠,女,1987年生於北京。北京大學曆史係博士,現就職於國傢圖書館。專業研究側重清代製度史、政治史,已發錶學術論文十餘篇。擅長曆史文學、曆史普及類作品的寫作,文筆生動平易,引人入勝。

精彩書評

曆史普及讀物不容易寫,既要有趣,又要紮實,還要引發思考。小悠的作品,達到瞭這樣的

要求。

——郭潤濤(北京大學曆史係教授)

雅俗共賞,神形俱備。

——張帆(北京大學曆史係主任)

春榮鞦葉落,古語剪燈香。

妙手追前史,殷鑒念尤長。

《年羹堯之死》——一位轟動朝野的人物史話。

——張誌清(國傢圖書館副館長)

目錄

“功臣不可為”?/001

傢世與姻親?/009

英雄少年時?/016

春風得意馬蹄疾?/027

郎舅之間?/034

關鍵時刻的關鍵人物?/043

報君黃金颱上意?/050

你就是朕的恩人?/060

三巨頭的恩怨情仇?/068

監視者變成保護傘?/079

事情發生瞭變化?/087

為“倒年”做鋪墊?/098

改造川陝軍政集團?/108

逮捕進京?/117

年公最小偏憐女?/127

虎入年傢?/135

大罪九十二款?/144

虛虛實實?/153

不斷攀升的死亡人數?/163

萬事豪華如轉燭?/172

精彩書摘

虎入年傢(節選)

那麼,雍正帝到底想不想置年羹堯於死地呢?按他自己的說法,本來是不想的,在某一段時間內甚至“寬意已定”。但是一件突發的“從古罕聞之事”改變瞭他的看法,讓他對年羹堯“正法意決矣”。這是一件什麼事呢?我們先來看看雍正帝自己的敘述。他在硃批上這樣說:

一件大奇事!年羹堯之誅否,朕意實未決。四五日前,朕寬意已定,不料初三白日,一虎來齊化門外土城關內地方,報知提督,帶新滿洲,虎已齣城外河內葦草中。新滿洲到已晚,伊等周圍執槍把火看守。半夜忽然突齣,往南去,從東便門上城,直從城上到前門下馬道,入大城,並未傷一人,立入年羹堯傢,上房。至天明,新滿洲、九門等至其傢,放鳥槍;虎跳下房,入年遐齡後花園中,被新滿洲追進,用槍紮死。有此奇事乎!年羹堯,朕正法意決矣。如此彰明顯示,實令朕愈加凜畏也。朕實驚喜之至!奇!從古罕聞之事也。朕元年得一夢景,不知可嚮你言過否?白日未得一點暇,將二鼓,燈下書,字不成字,莫笑話。

按照雍正帝自己的敘述,在雍正三年下半年的某月初三,北京城發生瞭奇異事件。在這一天,一隻不知來自何方的老虎,雲遊到瞭朝陽門外。要知道,朝陽門是北京內城的正東門,門外是一馬平川的華北大平原。朝陽門在元朝時叫齊化門,明清時期是漕糧進京的必經之路,故民間又稱為“奇貨門”,其繁華富庶、人煙輻輳,大概與今天的上海外灘、北京金融街相類。就算當年東北虎還不是瀕危動物,還時常齣現在北京西北部山區,但跑到人口如此密集的朝陽門,一路還無人發覺報官、組織圍捕,也夠奇怪瞭吧?後麵還有更奇怪的。那就是百姓發現老虎後,嚮步軍統領衙門報告。步軍統領衙門長官高度重視,親自率領在野外圍獵時職業殺虎的新滿洲兵丁趕到現場。不過,此時的老虎像遊擊戰士一般,已經完成隱蔽工作,藏身城外河內蘆葦叢中,成功躲過追捕。步軍衙門的廣大官兵也沒有辦法,隻好包圍瞭老虎藏身區域,持槍舉火,嚴陣以待。

哪料到這隻老虎忒是智勇雙全,白天在蘆葦蕩安營紮寨,到瞭晚上,趁著夜色,一躍突齣包圍圈,嚮南奔去,取道東便門,躥上城牆。清代的東便門颱城連上城樓高達十二米,足見該虎身體之矯健。老虎深更半夜在城牆上一路南行,從東便門溜達到瞭前門,隨後由馬道下城,像開瞭導航定位一樣,直入年羹堯傢中。且一路上人擋閃人,佛擋閃佛,紀律嚴明,鞦毫無犯。老虎來到年傢後,既不吃人,也不傷畜,隻是躥上房頂,生生待瞭半宿。次日天明,步軍衙門官兵聞訊來到年羹堯傢,嚮房頂上的老虎鳴鳥槍示警。老虎從房頂上跳下,跑到年遐齡居住的後花園內。步軍衙門官兵一擁而上,終於用槍把老虎紮死瞭。

這麼一個比全程跟拍視頻還全須全尾、有鼻子有眼的故事,見於雍正帝與直隸總督蔡珽的奏摺聊天記錄。故事講完後,雍正帝嚮“倒年先鋒官”蔡珽大發感慨,驚嘆:“有此奇事乎!年羹堯,朕正法意決矣。如此彰明顯示,實令朕愈加凜畏也。朕實驚喜之至!奇!從古罕聞之事也。”感慨發過之後,又加瞭一句很蹊蹺的話:“朕元年得一夢景,不知可嚮你言過否?”所謂元年夢景,蔡珽在迴復的奏摺中有所解釋,是說雍正帝在元年時就有夢虎之事,並曾對自己提起。至於夢見老虎做什麼,懷疑是什麼徵兆,則沒有細說。不過當時民間傳言,年羹堯齣生時有白虎之兆,那麼不論是皇帝元年夢的虎,還是這次被打死的虎,自然都是年羹堯的象徵瞭。蔡珽奏摺還顯示,講完故事、發完感慨的雍正帝輕鬆愉悅,又老朋友閑話

般來瞭一句:“白日未得一點暇,將二鼓,燈下書,字不成字,莫笑話。”

不巧,蔡珽的這份奏摺屬於摺、封分傢的情況,即:上奏的日期寫在瞭封麵上而非奏摺內,後來封麵遺失瞭,這件奏摺就被歸於“無日期奏摺”,難以確定書寫和批復時間。我們隻能通過蔡珽署理直隸總督的時間,判斷這件事發生在雍正三年陰曆九、十、十一、十二月,這四個月中的某個初三。再結閤具體描述,想想北京隆鼕臘月,河麵冰封,老虎要是還能藏在蘆葦蕩裏,這瞎話未免編得太不圓滿,於是我們齣於對雍正皇帝智力水平的信任,可以把事發時間限製在陰曆九月初三或十月初三。

除蔡珽奏摺外,雍正年間的權威文獻、檔案,如《雍正朝起居注》《上諭檔》,以及涉事大臣如步軍統領等人的奏摺內均未見關於此事的記載。反而到瞭乾隆年間,一個名叫蕭奭的揚州小文人在他的筆記《永憲錄》中提到瞭這件事。蕭奭說:

(雍正三年十月)戊辰(初四),野虎入年羹堯傢。虎由西便門進正陽門西江米巷(今稱西交民巷),入年羹堯舊宅,咬傷數人。九門提督率侍衛槍斃之。上降諭:朕將年羹堯解京,本將仍加寬宥,今伊傢忽然齣虎,真乃天意當誅,將虎仍還伊傢。相傳年羹堯生時有白虎之兆。都城人煙稠密,環衛森嚴,竟無人見虎所由來,亦非偶然矣。

《永憲錄》的取材據蕭奭自己說是朝廷的“詔旨”,實際上源頭頗雜,也有不少道聽途說和自行拼湊的內容。像這條記載,就和雍正帝本人的說法有一些細節上的差彆,比如老虎到底是由東便門上城還是由西便門上城,沿途傷人與否,殺虎的武裝人員到底來自哪個衙門等等。不過,《永憲錄》的記載為我們提供瞭“虎入年傢”事件的確切月份,即雍正三年十月初。雍正三年十月初三,正是當年立鼕之日,北京河麵尚在封與未封之際,大概還是可以給老虎提供蘆葦蕩藏身之地的。

以雍正帝一點大事小情就要滿世界發布消息的一貫作風,這樣情節玄幻、象徵意義重大的“從古罕聞之事”,隻對蔡珽一個人當笑話隨便說說,似乎不大像他的風格。另外,如果確有老虎進城,甚至老虎“自帶導航”進入年傢之事,北京城內

不說全城震動,至少民間也要議論紛紛、廣為流布,那麼到瞭乾隆、嘉慶年間,恐怕無論如何也是逃不過紀昀、袁枚、昭梿這類八卦聖手的筆去。可就是這麼一件大奇事,不但當時沒刷上頭條,事後也不見高手編排,隻是被名不見經傳的蕭奭記錄下來,且來源很可能也隻是刊本《硃批諭旨》中被刪改過的蔡珽奏摺。

鑒於以上原因,筆者大膽推測,發生在雍正三年初鼕的這件“虎入年傢”奇聞,並非事實,而是一個被過分誇大的普通事件。所謂被誇大的,就是說本來存在一個並不那麼“奇”的事實:比如一隻來自北京西北山區,或是京郊皇傢動物園中的老虎確實稀裏糊塗地溜達到瞭北京城區周邊,但並未進城,更未“自帶導航”進入年傢;也可能是某日年傢確實進入瞭一隻體型龐大的貓科動物,譬如狸貓,而被誇張成老虎等等,於是憑空産生的謠言。而謠言的源頭並非旁人,就是雍正皇帝。

用戶評價

拿到《盛世之影》這本書時,我本以為會讀到那種歌功頌德的陳詞濫調,但事實完全齣乎我的意料。這本書的筆觸極其細膩,它聚焦的不是廟堂之上的宏大敘事,而是聚焦於康熙晚年,那些看似平靜水麵下湧動的暗流。作者似乎對那個時代社會底層的生態有著深入的田野調查,文字中彌漫著一種既懷舊又帶著批判的復雜情緒。我特彆留意瞭書中關於漕運和鹽政改革的部分,那些繁復的數字和冗長的行政流程,在作者的筆下竟然變得引人入勝,因為它揭示瞭龐大帝國機器是如何一步步被體製內的既得利益者所拖纍的。書中的人物群像塑造得非常立體,沒有絕對的好人或壞人,每個人都在時代的洪流中做齣瞭符閤其身份和利益的選擇,那種“身不由己”的悲劇感非常強烈。我閤上書本時,腦海中浮現的不是皇帝的威嚴,而是無數個在寒風中等待批示的小吏,以及那些被糧倉堆積的米袋所壓垮的普通百姓。這本書的敘事節奏緩慢而厚重,像一幅徐徐展開的清明上河圖,細節之處盡顯時代的蒼涼底色。

評分關於《清代財政與國庫管理》這部作品,我必須說,它徹底顛覆瞭我對“枯燥”的財政史的固有印象。這並非一本冰冷的數字堆砌,而更像是一部關於“錢”如何塑造曆史走嚮的史詩。作者從鹽稅、關稅、田賦這三大支柱入手,構建瞭一個清晰的財政運行模型,讓我得以理解為什麼在幾次重大的軍事行動或災荒麵前,清廷的反應速度和決策能力會有顯著差異。最精彩的部分在於對地方“隱匿錢糧”和中央“核實成本”的博弈分析,這背後隱藏的是中央對地方控製力的長期拉鋸戰。書中穿插瞭一些具體事件的財務分析,比如某次賑災款項的實際流嚮,這些細節讓整個財政體係的運作變得可視、可感。閱讀過程中,我時常會思考:如果沒有穩定的財政基礎,那些赫赫有名的政治改革和軍事勝利,是否都將是空中樓閣?這本書的深度和廣度,值得所有對國傢治理感興趣的人反復研讀,它揭示瞭“金錢”纔是驅動曆史齒輪最核心的燃料。

評分這本《帝王之術》簡直是曆史愛好者的一部寶典!作者對雍正皇帝的政治手腕進行瞭極其細緻的剖析,我讀完後對清朝初期的權力鬥爭有瞭全新的認識。書裏沒有過多渲染那些宮廷秘聞的虛假戲劇性,而是專注於分析製度的構建和權力運作的邏輯。比如,書中對軍機處的設立及其職能的演變,分析得鞭闢入裏,清晰地展示瞭中央集權的每一步是如何被精妙布局的。我尤其欣賞作者對“密摺製度”的解讀,它不僅僅是一個通訊工具,更是一種對官僚體係的深度滲透和製衡。那種層層設防、滴水不漏的統治藝術,讓人在閱讀過程中忍不住拍案叫絕。文字的駕馭非常老練,曆史事實的堆砌絕不枯燥,而是像一位高明的棋手,每一步落子都有其深遠的戰略意義。讀罷此書,我感覺自己仿佛站在瞭紫禁城的角樓上,俯瞰著整個帝國的運轉脈絡,對於“乾綱獨斷”的真正含義,有瞭更深刻的體悟。這本書的價值在於,它提供瞭一種看待曆史權力的冷峻視角,而非簡單的敘事或贊頌。

評分《藩部治理與邊疆穩定》這本書的學術價值無疑是頂級的,但作為普通讀者,我必須承認它在可讀性上設置瞭一定的門檻。全書大量引用瞭滿文、濛古文的檔案和奏疏,對於不熟悉清代官語體係的人來說,初期閱讀確實需要極大的耐心和專注力。然而,一旦你適應瞭這種嚴謹的學術語言,書中所揭示的關於清朝如何通過宗教、聯姻和軍事部署來維係廣袤邊疆的智慧,簡直令人嘆為觀止。作者沒有采用傳統的民族衝突敘事,而是將邊疆視為一個動態的、需要持續投入資源去“維護平衡”的工程。我尤其欣賞其中關於“理藩院”職能變遷的研究,它清晰地展示瞭中央權力如何從直接乾預轉嚮間接引導,這種策略的演變是極具洞察力的。這本書讀起來像是在拆解一颱極其復雜的古董鍾錶,每一步的齒輪咬閤都精準無比,雖然過程略顯晦澀,但最終呈現齣的宏偉結構,是任何通俗讀物都無法企及的。

評分我通常對“官場小說”這類題材敬而遠之,但《權謀的藝術:康雍乾盛世的官僚生態》卻成功地吸引瞭我。這本書的敘事手法非常現代,它使用瞭大量的場景重構和心理側寫,讓那些遙遠的清代官員形象瞬間鮮活瞭起來。最讓我感到震撼的是,書中對“拉幫結派”和“平衡術”的描述,完全可以套用到今天的職場鬥爭中去。比如,一個官員如何利用上司的偏好來包裝自己的政績,又如何巧妙地規避掉派係鬥爭的直接衝突,這些細節刻畫得入木三分。作者的文字功底很紮實,夾敘夾議,既有故事性,又不失對製度背景的解釋。讀完後,我感覺自己上瞭一堂關於人際關係和政治博弈的“大師課”,受益匪淺。它成功地將曆史的厚重感與現代讀者的閱讀體驗完美地結閤在瞭一起,是一部雅俗共賞的佳作,讓人在緊張刺激的權謀鬥爭中,體味到曆史的幽默與無奈。

評分質量好

評分好書,慢慢看。物流還算一般,不如自營快。

評分我為什麼喜歡在京東買東西,因為今天買明天就可以送到。我為什麼每個商品的評價都一樣,因為在京東買的東西太多太多瞭,導緻積纍瞭很多未評價的訂單,所以我統一用段話作為評價內容。京東購物這麼久,有買到很好的産品,也有買到比較坑的産品,如果我用這段話來評價,說明這款産品沒問題,至少85分以上,而比較垃圾的産品,我絕對不會偷懶到復製粘貼評價,我絕對會用心的差評,這樣其他消費者在購買的時候會作為參考,會影響該商品銷量,而商傢也會因此改進商品質量。

評分不錯,微博上看到的

評分新齣的書,據說評價不錯,對於雍正這個皇帝,一直頗感興趣,年羹堯與雍正的關係更是中國古代兔死狗烹的典型代錶,雍正比一般皇帝更多疑敏感,而年羹堯也是少年得誌,猖狂不自修,吾輩觀之,宜自省。

評分速度快,包裝很好。據說內容很不錯

評分帶塑封 包裝完好 次日達

評分本書圍繞著年羹堯與雍正君臣關係的演變曆程,全麵迴顧瞭年羹堯一生從得意到失意的宦海浮沉:年少時科場高中,入仕後步步高升,在胤禛繼位過程中發揮重要作用,立下赫赫戰功後位極人臣,但最終身死名裂。在此敘述之中,作品從新穎的角度,立體而真實地展現瞭年羹堯性格的復雜多麵。

評分很好很好很好非常好啊!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有