具体描述

内容简介

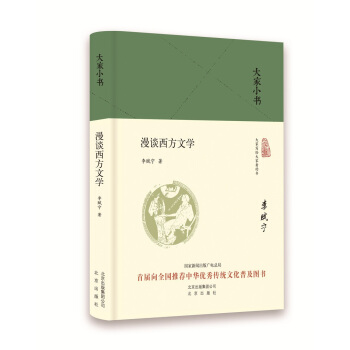

《漫谈西方文学》为著名英语教授、英语文学研究专家李赋宁的作品,萃集了李赋宁近半个世纪来辛勤耕耘的著述,内容主要以古典及近现代西方文学研究为主,涉及英语文学中的诗歌、小说、戏剧和中英文比较、英美文学比较、古典现代文学比较等。尤其是收入了李赋宁先生著名的关于莎士比亚、乔叟和艾略特的研究内容。本书是一本名副其实的大家之作,书的开本虽不大,但内容丰富厚实,在三百多页之中漫谈西方文学,读来深入浅出,纵横而开阖。作者简介

李赋宁(1917-2004),西方语言文学大师,著名翻译家、教育家。本科和研究生均毕业于清华大学外文系,1948年获美国耶鲁大学英国语言文学硕士学位,1950年回国到清华大学任教,1952年院系调整后在北京大学任教,北京大学文科著名学者。曾任国务院学位委员会学科评议组成员和特约成员,中国英国文学学会名誉会长。出版七部著作,包括《英语史》《英国文学论述文集》《蜜与蜡》《李赋宁论英语学习和西方文学》等,另有多本译著,如《艾略特文学论文集》等。内页插图

精彩书评

本书是一本名副其实的大家之作,书的开本虽不大,但内容丰富厚实,在三百多页之中漫谈西方文学,读来深入浅出,纵横而开阖。——黄必康目录

目 录西方文学的几个特点

浅谈西方文学研究

口味和标准

20世纪英、美文学批评

漫谈英国文学

荷马和他的史诗

希腊神话

伊索寓言

埃斯库罗斯悲剧二种

索福克勒斯悲剧二种

欧里庇得斯悲剧二种

柏拉图和亚里士多德的文学批评

奥维德《女杰书简》序

沃尔特?马普

乔?叟

乔叟诗中的形容词

乔叟的含蓄讽刺

英格兰和苏格兰民谣

斯宾塞其人其诗

莎士比亚的《理查二世》

莎士比亚的《皆大欢喜》

莎士比亚的《哈姆雷特》的三个片断

莎士比亚的《麦克佩斯》的四个片断

密尔顿和渥兹沃斯

斯威夫特的讽刺散文

约翰孙的两篇散文

《镜与灯》中译本序

精彩书摘

西方文学的几个特点西方文学包括西方社会发展中各个历史时期的文学:从古代希腊奴隶社会开始,中间经过中世纪的封建社会、近代的资本主义社会、十月革命后的社会主义国家苏联,以及第二次世界大战后的东欧和中美的社会主义国家。在每一个社会发展的历史时期,西方各民族的最优秀的作家通过各自的作品,真实地、生动地反映了他们的时代,如荷马、但丁、莎士比亚、歌德、巴尔扎克、左拉等。这些伟大作家通常出现在社会变革时期或历史转折点上,因此他们的作品往往反映变革时代的特点或重大的历史事件,如荷马史诗就反映了古代希腊社会从原始公社发展到奴隶制度的重要变革。但丁的《神曲》反映了13世纪意大利萌芽的资本主义因素同中世纪封建制度之间的斗争,因此恩格斯说但丁是中世纪最后一个诗人,同时也是近代第一个诗人。莎士比亚的戏剧作品也反映了封建意识形态和文艺复兴时期人文主义思想之间的斗争。歌德的《浮士德》不仅反映了封建德国的没落,而且也表现了1789年法国资产阶级革命的崇高理想。巴尔扎克的《人间喜剧》一方面反映了资本主义在法国的胜利,另一方面也预示了资本主义进一步发展的反动、腐朽的性质。左拉的《鲁贡?马卡尔》反映了资本主义走上帝国主义阶段,工人阶级团结、组织起来向资本家进行不可调和的阶级斗争。

其次,伟大的作家们在他们的作品中所提出或解决了的问题,都是一些具有重大社会意义或有关人民和祖国命运的问题,并且他们处理这些问题时,总是站在人民大众的立场上,并能符合人民大众的愿望和要求,如但丁在《神曲》中提出意大利统一和独立的问题。他对教皇、封建贵族、资产阶级的谴责攻击,和人民对这些人物的态度是一致的。又如,巴尔扎克对于资产阶级的深刻分析、无情揭露和批判,也是和人民的意愿相符合的。

再次,这些伟大作家的作品都具有丰富的思想内容和强烈的政治倾向性,如古代希腊悲剧诗人埃斯库罗斯的悲剧作品就是为雅典新建立的民主政治服务的。索福克勒斯对于雅典民主制度的失望和不满,欧里庇得斯对希腊奴隶社会的抨击,都可以说明他们站在人民大众的立场上要求政治和社会制度的改革。阿里斯托芬的喜剧作品更是针对当时的政治而写的,他尖锐地攻击雅典一些工商业资产阶级政客为了本阶级的利益,发动争夺市场和殖民地的侵略战争,完全牺牲了雅典农民的利益,给人民带来无穷的灾难和痛苦。又如,中世纪城市文学《列那狐的故事》对于封建统治阶级和教会的讽刺、揭露,也都反映了作者的政治观点。

除此之外,伟大的作家往往代表他们自己那个时代的先进思想,这些思想对于他们的创作方法又起着指导性的作用。例如,尽管但丁的世界观中还存在着神学和烦琐哲学的因素,他的人文主义思想却能使他认识到13世纪意大利社会的本质,从而能够深刻地、概括地把它反映出来。又如,薄迦丘的“明快的自由思想”就决定了他的《十日谈》的反封建、反教会的现实主义内容。托马斯?摩尔的人文主义世界观,使他能够认识到16世纪英国社会的实质是“富人对穷人的阴谋”,指出圈地运动所造成的“羊吃人”的现象。18世纪法国启蒙运动作家如伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗、卢梭等的作品,对于当时法国社会所做的分析、批判和揭露,也来自他们反封建、反教会的进步思想:主张自由、平等、个性解放。巴尔扎克的世界观中虽然存在着“阶级同情和政治偏见”,但是他在《人间喜剧》里对19世纪上半叶法国资产阶级社会的深刻分析和揭露,以及对资本主义发展规律的预见性,都取决于他的进步思想,并决定了他的现实主义创作方法的胜利。

西方资产阶级的进步文学有一个突出的特点,就是对资产阶级抱着批判态度,强烈地要求改革资本主义社会。例如,19世纪批判现实主义小说就能充分代表这个特点。就英国文学来说,19世纪后半叶是批判现实主义小说盛行的时期。经过了18世纪末的政治革命——法国资产阶级革命,以及19世纪上半叶的文学革命——欧洲的浪漫主义文学运动,英国同时又经历了经济和技术上的产业革命,英国成为“世界的加工厂”,贫富愈来愈悬殊,社会上不公正和不平等的现象日趋严重。作家们最关心的是“英国国情问题”,各人从不同的角度来批评英国社会,并且提出改革英国社会的各种不同方案。在这些作家当中,批判现实主义小说家做出了卓越的贡献,起了积极的作用。他们当中影响最大、艺术成就最高的是查理斯?狄更斯和女小说家乔治?艾略特。

最后,伟大作家们的作品都具有高度的艺术性。他们塑造了活生生的人物形象,能够概括社会生活本质的典型性格,复杂、动人的情节,并能熟练地运用展示性格的真实、生动、丰富、精练的语言。这一切艺术综合都为作品的思想内容服务,达到了内容与形式的高度统一。莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》就是最好的例子。另外,伟大的作家往往运用人民群众所喜闻乐见的民族形式,采取人民群众所熟悉并且热爱的民间传说或故事,经过艺术加工,赋予它新的、具有深刻意义的内容。索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、莎士比亚的《哈姆雷特》和《李尔王》,甚至中世纪的《列那狐的故事》,都可以作为例子来说明这一点。

我们阅读、学习、欣赏西方优秀的文学作品时,特别应注意作品的思想性和艺术性的统一。有了这种统一,我们才能从这些作品里既获得智慧、认识真理,又得到快感、美的享受,达到心灵的和谐,悟出做人的道理。优秀的文学作品能够陶冶读者的性情,起到潜移默化的教育作用。因此,在建设我国社会主义精神文明的过程中,借鉴西方优秀、健康、高尚的文学作品是完全必要的,而且是十分有益的。

(本文根据1954年原稿,于1986年略加修改,基本上保存原貌,以兹纪念)

前言/序言

读李赋宁先生的《漫谈西方文学》黄必康

这是一本名副其实的大家之作,书的开本虽不大,但内容丰富厚实,三百多页之中漫谈西方文学,读来深入浅出,纵横而开阖。出版社的编辑同志把书样寄给我,嘱我写一篇“导读”之类的文字。我1995年受业李先生门下念博士,多得李先生谆谆指教,耳提面命,今有此机会重温先生教诲,心中欣然之情,自不待言,只是面对先生微言大义的清雅文字,却又不知从何“导”起,几经思忖,动笔写下以下这篇读书笔记式的文章,这是一个学生对老师最好的纪念,同时也希望对广大读者阅读本书有所助益。

我认为,要更好地读懂李赋宁先生的学问,首先必须了解李先生的为人品格,正所谓“知人论世”。李先生是中国外语学界公认的西方语言文化大师,他温文儒雅,为人谦和,是学界人人敬仰的博雅君子。英国教育家约翰?亨利?纽曼在《大学的理念》这样说,大学应是通识教育的场所,培育出来的是真正的博雅之士,“其言辞简练、谦而助人,如安乐椅之解乏,如冬日炉火之驱寒”。这正是李赋宁先生之写照。曾有国外学者说李赋宁先生“身上每一寸都是绅士”(Every inch a gentleman),此言不虚。李先生的学问也如是:博雅平和,要言不烦,不做大而无当的宏论,鲜有言之凿凿的断语,却在言而有据、简练准确的言辞中传授出广博而富有深义的知识,让读者在轻松的阅读中领悟到伟大的文学作品的思想和美。读者在这本书里通篇读到的,首先应该是这一点。此外,李赋宁先生除英文外,通晓拉丁文、希腊文、法文和德文等欧洲文字,是一位学养深厚的西方古典文学学者,他也很推崇英国古典学大家A. E. 豪斯曼(Housman,1859—1936)“思想性文本考据”的治学方法,因此,行文中多有旁征博引、追本溯源的精彩分析,特别是在对作品细读赏析的一些篇目中,尤是如此。读者在这些篇章中自可获得阅读的享受,同时也可领悟到为什么李先生号召“人文科学研究者首先要学会语文文献学”了。

研究和欣赏西方文学,必须有一个整体的把握,对西方社会各个时期的历史文化、西方文学传统的源流、体裁和类型、文学成就的高峰,国别文学之间的借鉴和影响,文学批评的主要流派及其得失,甚至是文学翻译史等,都必须有个清晰的谱系了解,站在社会文化的高度获得整体的观照,这样方能在随后的文本解读和鉴赏中做到心中有数。这是李赋宁先生一贯的思想。李先生一再强调指出:把握西方文学传统是一个研究者“最主要的基本功”,而对于西方文学传统中的“几个重点和高峰,必须着重学习,力求熟悉、掌握” 。对于这样的思想,初习者不可等闲视之。本书汇集了李先生在1945年至1992年期间撰写的有关西方文学的文章,语言平易而准确,既有高屋建瓴的历史论述,又有鞭辟入里的文本分析。这些文章论述西方文学的基本特点和鉴赏标准,谈荷马史诗、古希腊神话和寓言的源流影响,讲希腊悲剧的宗教和哲学思想以及现实政治意义,论柏拉图和亚里士多德的文学批评,述20世纪的西方文学批评;书中的文章也论述了古罗马诗人的诗歌和中世纪英国的拉丁散文,解读了乔叟故事的欢快和幽默、斯宾塞诗歌的华美和教喻、莎士比亚戏剧的深刻社会意识和人性洞察、密尔顿诗歌的崇高和坚毅、斯威夫特散文的朴素和犀利、约翰孙散文的庄严与厚重。凡此种种,都能帮助读者获得一种登高望远、江上数峰青的阅读感受。

然而,整体的文学观念须用具体的文学文本构成。传统和个人才能之间,文学史和文学作品之间是互相作用、互相依存的关系。李先生在本书的文章中,对文学艺术的普遍性和特殊性,艺术家“机智的头脑”与“人类传统精华”,文本细读和社会历史文化等关系做了分析和论述,认为文学的目的在于表现人生、批评人生。因此我们应该首先打好坚实的西方语言基础,而且要“多读第一流的作品”,通过对文本形式分析和细致的解读,达到对社会历史文化的理解,形成统一于真、善、美的文学欣赏口味;同时,我们也需要认识到文学的严肃性和社会责任,培养出一种对文学文本的综合的、全面的欣赏和理解的能力。李赋宁先生是十分重视文学文本细读的。细致入微又开阔放达的文本解析例子,在本书的一些文章中多有体现,比如《哈姆雷特》中大量的疾病和监狱的比喻所表现出来的社会改革愿望;《麦克白》中诗行的音效和节奏象征着社会的罪恶和死亡的来临;《德伯家的苔丝》中一个词(sensation)的词源引申义,也表达了作者对单纯善良的苔丝的同情和怜悯等等。尤其是在“乔叟的形容词”一文中,李先生深入乔叟作品的语言肌理,分类探讨乔叟作品中的颜色形容词和感觉形容词等,指出它们在描绘自然、刻画人物、表达感情和渲染气氛等方面的功用,同时结合文学史、作家意图、社会历史、语言史和句法结构等因素,展示了乔叟作品中充满画面美感的生活气息和强烈的民族特征。这样的文本细读堪称出彩的典范,读者应努力效法之。

另一方面,在李赋宁先生看来,对文学作品艺术形式进行细致的解读,这是文学研究者的基本功,但这不应是脱离社会历史,特别是脱离现实政治的形式主义批评。相反,文学研究者应关乎现实,关乎政治,具有鲜明的人民性立场和观点。李先生的文学研究具有明确的世界观和方法论,这就是站在辩证唯物主义和历史唯物主义的立场,关注艺术作品的人民性、进步性和先进性的观点。这也是贯穿本书各篇文章中的特点,它不仅表现在李先生在上世纪80—90年代为百科全书撰写的文章中,而且也是他在上世纪40—50年代的学术论文中坚持的鲜明立场。例如,上世纪90年代,李先生在论述英国大文豪撒缪尔?约翰孙的文章中,坚持重申:约翰孙那篇著名的《致吉斯特非尔德爵爷书》(Letter to Lord Chesterfield)是18世纪新兴资产阶级作家向封建贵族宣示反抗的“文学独立宣言”。当时,“文革”已经结束多年,西方各种新的文学批评理论在中国的外国文学研究界大行其道。我曾就此观点问李先生:“您难道不担心有人会认为这是‘文革’时期的文学研究中极‘左’的所谓‘阶级分析’方法吗?李先生笑答:“现在西方诸多的新理论从不同角度看问题,各有其合理的成分,但它们不是用来替代所谓旧的观点。‘文革’时期有人把阶级分析的方法用过头了,但这样的文学分析方法在西方文学史上经过反复的检验,证明是合乎人类认识事物规律的东西。”李赋宁先生的这一立场是坚定的,也是一贯的。读者在本书中通篇都可以感受到这一点:李先生认为伟大作家作品都具有“强烈的政治倾向性”,并且断言,伟大作家在作品中表达的“都是一些具有重大社会意义或有关人民和祖国命运的问题”,为此他在本书的文章中讨论古希腊神话和荷马史诗的人民性;讲古希腊悲剧“站在人民大众立场上要求政治和社会制度的改革”;但丁在《神曲》中“对教皇、封建贵族、资产阶级的谴责攻击”;薄伽丘《十日谈》的“反封建、反教会的现实主义内容”;托马斯?摩尔的“富人对穷人的阴谋”;巴尔扎克站在人民立场上“对于资产阶级和深刻分析、无情揭露和批判”。李先生在本书中也说明了莎士比亚与人民大众的血缘关系,展示了莎士比亚对“资本主义原始积累时期英国社会关系加以深刻的分析和严厉批判”;“资产阶级利己主义对麦克佩斯的腐蚀作用和败坏影响”;讲到密尔顿,李先生认为密尔顿作为革命者,表达了“对国家、为人民的崇高感情”,而斯威夫特对人民寄予同情,对“伪善的、掠夺的、贪得无厌的英国资产阶级”极尽了辛辣的讽刺。

我们今天的外国文学研究,西方各式各样的主义和理论话语多有影响,存在与意识的关系已被“解构”。文学研究也有了一种理论化的倾向:仿佛一定要与政治文化和意识形态保持距离,文本解读仿佛一定要依附或说明一种西方批评理论和主义的有效性。这样的倾向会导致人们追求新理论而不求甚解,导致文本解读预设理论,画地为牢,消磨了主体美学感受和创新精神。这是一种貌似深沉的浅薄。当代马克思主义文论家弗雷德里克?杰姆逊(Frederic Jameson)就指出了这种所谓的“奇异性美学”:“当今的主体开始丧失了绵延的历史感而变得鼠目寸光”,而“历史的消亡为我们的政治和政治实践罩上了阴沉的暗影”;由于没有了历史感,我们与知识与思想渐行渐远。因此,杰姆逊呼吁:应该对文本“政治化”,应该“时刻想到历史,永远进行历史化”。以此观之,我们今天重温李赋宁先生脚踏实地、兼收并蓄的西方文学研究之道,对我们的西方文学研究和欣赏具有直接的现实指导意义。

最后,外国文学研究和鉴赏最基本的条件是娴熟地道的外语阅读和写作能力。这是李赋宁先生在本书的有关文章中特别强调的一点。李先生这样说:“文学是语言的艺术。研究西方文学的同志首先要学好西方语言。要努力达到阅读用外语写的文学作品像阅读用汉语写的文学作品时一样准确和熟练。”如果“阅读西方文学作品的汉语译本,我们充其量只能了解到作者的哲学思想,而若想充分了解作者对宇宙和人生的态度和感情,就不得不靠阅读原著。”这是我们学习外国文学的初心,是看家的本领。我们不应忘了这个初心,不应消磨了这个本领。特别是在我国大学的英美文学课程的教与学中,我们应该克服急功近利,寻求捷径的思想,摒弃那种通过阅读翻译作品和批评论著中译本,或对原文作品和论著不求甚解,而在用汉语写作的学业论文中强说理论、高谈阔论的倾向。英国浪漫主义诗人柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)曾说,人类天生就有一种思想散漫却又畏惧空虚的本性,阅读以求克服空虚,却不情愿刻苦为之,这样的阅读无异于白日做梦而已。读者在李赋宁先生这本“大家小书”中应该感悟到:外语专业的学生如果通过汉译本学习西方文学,犹如刻舟求剑,应极力避免之。

用户评价

这本书的内容非常丰富,但整体给人的感觉却是轻松愉悦的。作者在《大家小书 漫谈西方文学(精)》中,仿佛是一位经验丰富的导游,带领读者穿越时空,领略西方文学的壮丽风光。我特别喜欢他对20世纪文学的梳理,从两次世界大战的影响,到后现代主义的兴起,每一个时期都被他描绘得栩栩如生。我记得书中有一段关于卡夫卡《变形记》的解读,作者没有停留在字面的解读,而是深入探讨了作品背后所蕴含的异化、孤独和荒诞等主题,让我对这部作品有了全新的认识。这本书的优点在于,它既有学术的严谨性,又充满了文学的感染力。它不会让你觉得枯燥乏味,反而会让你在阅读中不断产生好奇心,想要了解更多。每次合上书本,我都会感到意犹未尽,想要立刻去寻找书中提到的那些作品来阅读。这本《大家小书 漫谈西方文学(精)》无疑是我文学阅读路上的一座里程碑。

评分这本书简直是一场思想的盛宴!我一直以为自己对西方文学有着一定的了解,但读了《大家小书 漫谈西方文学(精)》之后,才发现之前只是管中窥豹。作者的知识储备之渊博,真是令人惊叹。他不仅对文学作品本身有深刻的理解,更重要的是,他能将文学置于宏大的历史、哲学、社会背景下进行解读,让读者看到文学是如何在特定时代孕育而生,又如何反过来影响时代。我特别欣赏书中关于启蒙运动时期文学的分析,作者将伏尔泰、卢梭等人的思想火花与他们的文学创作巧妙地结合起来,揭示了理性主义和人权思想如何通过文学作品传播,并最终改变了世界。此外,书中对浪漫主义的描绘也同样精彩,那些对自由、情感和个性的呐喊,在作者的笔下仿佛又鲜活起来。这本书的逻辑非常清晰,结构也很严谨,但又不失趣味性。它不是那种死板的学术著作,而是充满了个人的见解和独到的视角。每次读完一章,都会有豁然开朗的感觉,仿佛之前那些零散的知识点都被串联起来,形成了一个完整的知识体系。

评分我必须说,《大家小书 漫谈西方文学(精)》是一本让我受益匪浅的书。我之前总觉得西方文学离自己太遥远,很多作品的名字听过,但总没有勇气去深入了解。这本书恰恰填补了这个空白。作者的叙述风格非常独特,有时像一位博学的长者,在耐心讲解;有时又像一位热情的朋友,在分享他的热爱。我印象最深刻的是书中关于现代主义文学的讨论。作者并没有将现代主义描述得高深莫测,而是通过对乔伊斯、普鲁斯特等人的作品进行抽丝剥茧的分析,让我看到了他们是如何在艺术形式上进行大胆的探索,以及他们作品中那些对意识流、碎片化叙事的运用。读到这些,我才发现,原来那些看似“晦涩”的作品,背后有着如此深刻的思考和创新的勇气。这本书让我不再畏惧那些“高冷”的文学作品,而是激发了我进一步去探索和阅读的兴趣。它就像是一本“通关秘籍”,让我能够更自信地走进西方文学的世界。

评分这本《大家小书 漫谈西方文学(精)》真是让人爱不释手!拿到手的时候,就被它典雅的封面和精致的装帧吸引了,那种沉甸甸的质感,仿佛捧着一本承载着悠久历史的宝藏。翻开第一页,就被作者那流畅而富有洞察力的笔触所征服。与其说是“漫谈”,不如说是一种深情的回溯和精妙的解读。书中的内容并非是枯燥的文学史年表,而是以一种娓娓道来的方式,将那些或熟悉或陌生的西方文学巨匠及其作品展现在我们面前。无论是古希腊罗马的神话史诗,还是中世纪的骑士传奇,亦或是文艺复兴时期的人文主义光辉,都被作者用简洁而生动的语言勾勒出来。我尤其喜欢书中对莎士比亚的章节,作者并没有简单罗列他的剧作,而是深入探讨了他笔下人物的复杂性,以及他对人类情感的深刻洞察。那种将抽象的文学理论转化为具体可感的艺术形象的能力,真的令人拍案叫绝。读这本书,就像是在与古老的灵魂对话,感受着人类文明在文字中留下的脉络。它让我重新认识了那些曾经只存在于课本上的名字,也让我看到了文学作为一面镜子,如何映照出人类永恒的喜怒哀乐。

评分对于我这样一个对西方文学略知一二的普通读者来说,《大家小书 漫谈西方文学(精)》就像是一盏指路明灯。在浩瀚的西方文学海洋里,这本书提供了最清晰、最易懂的航线图。作者并没有使用过于晦涩的术语,而是用一种平易近人的方式,将那些似乎遥不可及的文学大师的作品,变得触手可及。我最喜欢的部分是关于19世纪现实主义文学的章节。作者没有简单地介绍巴尔扎克、狄更斯这些作家,而是深入剖析了他们如何以细腻的笔触,描绘出那个时代社会的种种现实,包括贫富差距、阶级矛盾以及人性的挣扎。读到这些章节,我仿佛也穿越回了那个时代,亲眼目睹了工业革命带来的变化,以及人们在其中扮演的角色。这本书让我明白了,文学并不仅仅是文字的堆砌,更是对生活、对人性的深刻体察。它教会了我如何去欣赏一部作品,如何去理解作者的用意,也让我对文学的价值有了更深的认识。

评分还不错

评分大家小书值得囤,是个大坑,包装精美送货快非常喜欢,写得很累

评分大家小书 漫谈西方文学(精)大家小书 漫谈西方文学(精)

评分为什么喜欢在京东买东西,因为今天买明天就可以送到。为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品,也有买到比较坑的产品,如果用这段话来评价,说明这款产品没问题,至少85分以上,而比较不好的产品,绝对不会偷懒到复制粘贴评价,绝对会用心的差评,这样其他消费者在购买的时候会作为参考,会影响该商品销量,商家也会因此改进商品质量。

评分大家小书值得囤,是个大坑,包装精美送货快非常喜欢,写得很累

评分此用户未填写评价内容

评分精装精品,文史名著,大家精品,收集中,优惠力度大。

评分还不错

评分京东618活动很划算,送货也很快,性价比不错,好评

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![徒然草 [つれづれぐさ] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12354270/5ae95d6eN788ffec5.jpg)