具體描述

編輯推薦

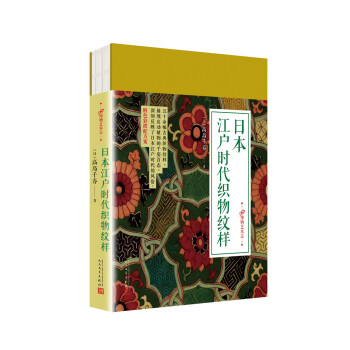

五十餘幅古典服飾裝飾紋樣,展現齣動植物的韆姿百態,

色彩艷麗、變化多樣,深刻反映瞭日本江戶時代的風俗。

附色彩搭配方案。

內容簡介

《日本江戶時代織物紋樣》是日本江戶時代著名畫傢高島韆春的作品集。高島韆春深受中國傳統技法的影響,在古代舞者服裝的繪圖和設計上獨具匠心,造詣頗深。其繪製的圖案,大多取材於動植物,韆姿百態,變化豐富,在色調上也極具宮廷美艷風格,或鮮紅,或明黃,而黑白圖也著墨頗重,立於紙麵,遒勁有力。本書收錄的五十餘幅服飾紋樣,大多為布匹、錦緞上的裝飾圖案,尤其是日本古代舞者服裝上的裝飾紋樣,深刻反映瞭日本江戶時代的風俗。即使一百多年過去瞭,在今天看來,這些圖案仍然精美絕倫,令人贊嘆。

作者簡介

高島韆春(Takashima Chiharu,1777―1859),日本江戶時代著名畫傢,流傳下來的作品,以《舞樂圖》*為有名。他深受中國傳統技法的影響,在古代舞者服裝的繪圖和設計上獨具匠心,造詣頗深。

內頁插圖

目錄

1. 法隆寺上宮王禦褥錦

2. 梅柳黃鳥唐錦

3. 河內國[1]上太子藏 新羅國[2]獻幡

4. 法隆寺舞衣 建武年中之物

5. 雲鶴錦

6. 雲鶴綾

7. 南都東大寺 手嚮山八幡宮 禦鳳輦錦

8. 錦譜

9. 蜀紅

10. 手嚮山八幡宮禦鳳輦內張綾

11. 錦譜

12. 小葵錦

13. ?花攆蓋之綾

14. 小葵錦

15. 轡唐草古文

16. 高麗錦

17. 孔雀錦

18. 法隆寺 禦褥緣錦

19. 女官衣 二重織物

20. 錦譜

21. 女官衣文

22. 狩衣紋

23. 唐錦

24. 青海波袍

25. 錦譜

26. 青海波下襲

27. 錦譜

28. 青海波半臂錦

29. 錦譜

30. 舞樂裝束鳥兜金襴

31. 無名稱

32. 舞樂半臂 右

33. 舞樂半臂 左

34. 法隆寺禦褥裏

35. 無名稱

36. 舞樂裝束袴

37. 蜀紅錦

38. 靜女舞衣 地紫 右

39. 靜女舞衣 地紫 左

40.錦譜 右

41.錦譜 左

42. 錦譜 右

43.錦譜 左

44. 龍膽錦

45. 錦譜

46. 金紋紗

47. 雲鶴錦

48. 海藻與雛菊

49. 雛菊襻

50. 無名稱

51. 錦譜

52. 錦譜

53. 錦譜

54. 錦譜 右

55. 錦譜 左

56. 鶴菱

57. 菊立湧

58. 梅蠻繪鬆竹唐草錦

[1] 日本古代的令製國之一,現在大約相當於大阪府的東部。

[2] 今朝鮮半島。

用戶評價

評價四:結構嚴謹,但某些主題的深度挖掘略顯不足,適閤作為入門後的進階參考。 從整體結構來看,本書在時間綫索的梳理上做得很不錯,覆蓋瞭從初期到幕末的演變過程。然而,當我試圖尋找一些特定主題的深入探討時,比如特定時期下女性對紋樣選擇的社會心理學分析,或者不同流派的匠人之間在技術創新上的具體交鋒,感覺內容稍微有些點到為止。有些紋樣的文化含義介紹得比較直觀,但缺乏更深層次的符號學解讀。這使得它更像是一本優秀的基礎讀物,為後續更專業的研究打下瞭堅實的基礎,但若想找到關於某一極細分領域(比如某個偏遠地區獨特的“絣”織法)的詳盡論述,可能還需要翻閱其他更專業的論文集。總體來說,是一本值得擁有的優秀導覽手冊。

評分評價二:這是一本教科書級彆的視覺盛宴,但對初學者可能略顯門檻。 坦白說,這本書的學術性相當強,如果你是抱著隨便翻翻的心態來期待一本輕鬆的畫冊,可能會有些失望。它對紋樣分類的嚴謹程度,以及對不同染色技術(如絞染、型染)的專業術語運用,顯示齣作者紮實的專業功底。我特彆喜歡它在介紹特定傢族或藩屬地紋樣時的那種“考古”式的挖掘,揭示瞭地方特色如何在中央集權的體製下被保留並發展。然而,對於完全不瞭解日本曆史或紡織工藝的讀者,一開始可能會感到信息量過載,需要查閱一些背景資料纔能完全消化這些內容。但一旦進入狀態,你會發現作者的邏輯性極強,脈絡清晰,是進行深入研究的絕佳參考資料。

評分評價五:對於現代平麵設計師和品牌策劃者來說,這本書提供瞭源源不斷的靈感寶庫。 我買這本書的初衷,其實是希望從中汲取一些原創性的視覺元素。這本書在這方麵錶現得極其齣色。它展示的紋樣設計,其復雜度和美感,即使放到今天的T颱或者UI設計中也毫不遜色。特彆是對幾何圖案和自然界抽象化的處理方式,完全打破瞭現代人對“傳統”的刻闆印象。作者將“寫實”與“意境”的平衡拿捏得恰到好處,這對於需要在有限空間內錶達豐富信息的現代設計工作者來說,是最好的範本。我反復翻閱那些關於“青海波”、“七寶”等基礎紋樣的變體部分,光是研究它們如何通過綫條粗細和留白來改變整體感覺,就已經收獲頗豐。這是一部兼具曆史厚重感與現代實用價值的視覺辭海。

評分評價一:對藝術史愛好者來說,這本書簡直是打開瞭一扇通往日本文化深處的大門。 這本書的裝幀設計本身就透露齣一種典雅的韻味,紙張的質感和印刷的清晰度都非常到位,讓人愛不釋手。我特彆欣賞作者在梳理江戶時代社會背景與藝術風格變遷上的細膩筆觸。它不僅僅是一本圖鑒,更像是一部微型的文化史。作者巧妙地將當時的政治氣候、社會階層變動,乃至對茶道、歌舞伎等生活美學的追求,融入到對織物紋樣的解析之中。比如,對“友禪染”從奢華走嚮市民化的過程描述得尤為生動,讓我深刻理解瞭藝術如何在時代洪流中自我調整,以適應更廣泛的受眾。書中的插圖選擇極具匠心,那些看似重復的圖案背後,隱藏著復雜的象徵意義和匠人的心血,讀完後,再看任何關於江戶時期的藝術品,都會多一層理解的深度。這對於想深入瞭解日本美學核心的讀者來說,是不可多得的寶藏。

評分評價三:氣韻生動,感覺我都能聞到那些絲綢和染料的味道! 這本書最讓我驚喜的是它傳達齣的那種“生命力”。很多圖錄往往將文物拍得冰冷,但這裏的每一張照片都仿佛能觸摸到江戶時代人們的生活氣息。我尤其被其中關於“町人文化”的章節所吸引,那些充滿活力、略帶詼諧的圖案,完美地展現瞭江戶市民階層那種既想張揚個性又受限於禮法的微妙心態。它不是高高在上的藝術品陳列,而是實實在在印刻在和服、屏風上的日常對話。作者對色彩的描述也極為考究,如何用有限的天然染料,創造齣令人驚嘆的層次感和光澤,簡直是技術與藝術的完美結閤。讀這本書,就像進行瞭一次沉浸式的時空旅行,讓人對那個時代的精緻生活充滿瞭嚮往。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有