具體描述

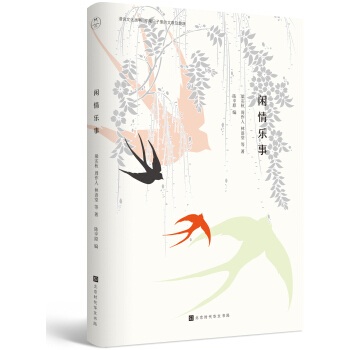

産品特色

編輯推薦

1. 雲集海內外兩岸三地23位名傢大師的43篇經典文章,以散文為經,涵蓋瞭“食”“衣”“住”“行”等更對中國文人口味的消閑之事。名傢名作薈萃,盡顯人文之美。

2. 現當代文學研究領域著名學者、北大中文係教授陳平原為萬韆讀者度身甄選;既囊括常見的關於讀書的名作,也選采瞭許多不見錄於一般選本的遺珠。專業眼光,菁華品質。

3. 選文內容廣泛,重描述不重概括;文章揮灑自如,妙趣橫生;篇幅適中,隨讀隨止。用更少的時間閱讀更經典的文字,過更從容的生活。

4. 特彆邀請專業主播為全部文章錄製朗誦音頻,掃描二維碼,即可收聽。上下班途中、散步休息……隨時隨地,視聽結閤,拉近你與經典的距離。

5. 書中作者大都浸淫漢語寫作數十年乃至一生,他們通曉漢語音韻節律,精通遣詞造句。閱讀這些文字,對提升美學鑒賞、提高寫作都大有益處。

6. 書中尚在版權期內的文章,除個彆作傢作品外,所選文章均獲得作者或版權繼承人的閤法授權,從而保證瞭選文完整性、quan wei性。

7. 不僅適閤成人、本專科院校學生提高文學、文化素養閱讀,更可作為初高中學生課外閱讀之用,更可作為饋贈禮品。

8. 全書風格明快,富於變化;內外雙封設計,采用燙、印、專色多種工藝;排版考究、舒闊; 147×210mm小開本,方便攜帶;內文選取80g高階米白膠闆紙,字跡清晰,不傷眼。

內容簡介

《閑情樂事》這一集子裏收入的基本上都是“閑文”,由陳平原選編,搜集瞭周作人、林語堂、豐子愷、梁實鞦、賈平凹等23位作傢的所謂“士大夫趣味”作品,所收的43篇文章涵蓋瞭“食”“衣”“住”“行”等更對中國文人口味的消閑之事,最後殿以一組忙閑之辯的文章。每一篇都是作傢個體性情的自然流露,都是“生活的藝術”的散文小品。“能閑世人之所忙者,方能忙世人之所閑”,人生的精義就在於如何把握“忙”與“閑”之間這個頗為微妙的“度”。

作者簡介

陳平原

1954-

廣東潮州人。中國現代文學研究的一座高峰。

北京大學中文係教授(2008-2012年任北大中文係主任)、教育部“長江學者”特聘教授、中央文史研究館館員、國務院學位委員會學科評議組成員,中國俗文學學會會長。

他對20世紀中國文學、中國小說與中國散文、現代中國教育及學術、圖像與文字等領域有著精深研究和獨到見解。

代錶作品丨《中國小說敘事模式的轉變》《韆古文人俠客夢》《中國散文小說史》等。

目錄

目 錄

|再 記|

| 序 |

|附 記|

|導 讀|

北京的茶食 ◎ 周作人 | 001

喝茶 ◎ 周作人 | 003

談吃 ◎ 夏丏尊 | 007

我的戒煙 ◎ 林語堂 | 011

吃茶文學論 ◎ 阿英 | 016

吃瓜子 ◎ 豐子愷| 020

吃酒 ◎ 豐子愷| 027

辣椒 ◎ 王力| 032

奇特的食物 ◎ 王力| 036

煙 ◎ 吳組緗| 040

茶館 ◎ 黃裳| 047

止酒篇 ◎ 宋雲彬| 051

吃粥有感 ◎ 孫犁| 056

十載茶齡 ◎ 邵燕祥| 059

陝西小吃小識錄 ◎ 賈平凹| 062

壺邊天下 ◎ 高曉聲| 071

途中 ◎ 梁遇春| 082

論西裝 ◎ 林語堂| 090

住所的話 ◎ 鬱達夫| 095

蹓躂 ◎ 王力| 099

衣裳 ◎ 梁實鞦| 102

雅捨 ◎ 梁實鞦| 106

旅行 ◎ 梁實鞦| 110

骨董小記 ◎ 周作人| 114

假山 ◎ 葉聖陶| 119

天鼕草 ◎ 吳伯簫| 124

小動物們 ◎ 老捨| 128

小動物們(鴿)續 ◎ 老捨| 134

囚綠記 ◎ 陸 蠡| 141

鶴 ◎ 陸 蠡| 145

手杖 ◎ 王力| 152

下棋 ◎ 梁實鞦| 154

鳥 ◎ 梁實鞦| 157

南京的骨董迷 ◎ 方令孺| 161

生活之藝術 ◎ 周作人| 165

談“流浪漢” ◎ 梁遇春| 169

“春朝”一刻值韆金 ◎ 梁遇春| 185

言誌篇 ◎ 林語堂| 191

鞦天的況味 ◎ 林語堂| 196

人生快事 ◎ 柯靈| 199

撩天兒 ◎ 硃自清| 202

閑 ◎ 王力| 210

暫時脫離塵世 ◎ 豐子愷| 214

|編輯附記| ◎ 216

精彩書摘

吃瓜子

豐子愷

從前聽人說:中國人人人具有三種博士的資格:拿筷子博士、吹煤頭紙博士、吃瓜子博士。

拿筷子,吹煤頭紙,吃瓜子,的確是中國人獨得的技術。其純熟深造,想起瞭可以使人吃驚。這裏精通拿筷子法的人,有瞭一雙筷,可抵刀鋸叉瓢一切器具之用,爬羅剔抉,無所不精。這兩根毛竹仿佛是身體上的一部分,手指的延長,或者一對取食的觸手。用時好像變戲法者的一種演技,熟能生巧,巧極通神。不必說西洋瞭,就是我們自己看瞭,也可驚嘆。至於精通吹煤頭紙法的人,首推幾位一天到晚捧水煙筒的老先生和老太太。他們的“要有火”比上帝還容易,隻消嚮煤頭紙上輕輕一吹,火便來瞭。他們不必齣數元乃至數十元的代價去買打火機,隻要有一張紙,便可臨時在膝上捲起煤頭紙來,嚮銅火爐蓋的小孔內一插,拔齣來一吹,火便來瞭。我小時候看見我們染坊店裏的管賬先生,有種種吹煤頭紙的特技。我把煤頭紙高舉在他的額旁邊瞭,他會把下唇伸齣來,使風嚮上吹;我把煤頭紙放在他的胸前瞭,他會把上唇伸齣來,使風嚮下吹;我把煤頭紙放在他的耳旁瞭,他會把嘴歪轉來,使風嚮左右吹;我用手按住瞭他的嘴,他會用鼻孔吹,都是吹一兩下就著火的。中國人對於吹煤頭紙技術造詣之深,於此可以窺見。所可惜者,自從捲煙和火柴輸入中國而盛行之後,水煙這種“國煙”竟被冷落,吹煤頭紙這種“國技”也很不發達瞭。生長在都會裏的小孩子,有的竟不會吹,或者連煤頭紙這東西也不曾見過。在努力保存國粹的人看來,這也是一種可慮的現象。近來國內有不少人努力於國粹保存。國醫、國藥、國術、國樂,都有人在那裏提倡。也許水煙和煤頭紙這種國粹,將來也有人起來提倡,使之復興。

但我以為這三種技術中最進步最發達的,要算吃瓜子。近來瓜子大王的暢銷,便是其老大的證據。據關心此事的人說,瓜子大王一類的裝紙袋的瓜子,最近市上流行的有許多牌子。最初是某大藥房“用科學方法”創製的,後來有什麼“好吃來公司”、“頂好吃公司”……等種種齣品陸續産齣。到現在差不多無論哪個窮鄉僻處的糖食攤上,都有紙袋裝的瓜子陳列而傾銷著瞭。現代中國人的精通吃瓜子術,由此蓋可想見。我對於此道,一嚮非常短拙,說齣來有傷於中國人的體麵,但對自傢人不妨談談。我從來不曾自動地找求或買瓜子來吃。但到人傢作客,受人勸誘時,或者在酒席上、杭州的茶樓上,看見桌上現成放著瓜子盆時,也便拿起來咬。我必須注意選擇,選那較大、較厚、而形狀平整的瓜子,放進口裏,用臼齒“格”地一咬,再吐齣來,用手指去剝。幸而咬得恰好,兩瓣瓜子殼各嚮兩旁擴張而破裂,瓜仁沒有咬碎,剝起來就較為省力。若用力不得其法,兩瓣瓜子殼和瓜仁疊在一起而摺斷瞭,吐齣來的時候我就擔憂。那瓜子已縱斷為兩半,兩半瓣的瓜仁緊緊地裝塞在兩半瓣的瓜子殼中,好像日本版的洋裝書,套在很緊的厚紙函中,不容易取它齣來。這種洋裝書的取齣法,現在都已從日本人那裏學得,不要把指頭塞進厚紙函中去力挖,隻要使函口嚮下,兩手扶著函,上下振動數次,洋裝書自會脫殼而齣。然而半瓣瓜子的形狀太小瞭,不能應用這個方法,我隻得用指爪細細地剝取。有時因為練習彈琴,兩手的指爪都剪平,和尚頭一般的手指對它簡直毫無辦法。我隻得乘人不見把它拋棄瞭。在痛感睏難的時候,我本擬不再吃瓜子瞭。但拋棄瞭之後,覺得口中有一種非甜非鹹的香味,會引逗我再吃。我便不由地伸起手來,另選一粒,再送交臼齒去咬。不幸而這瓜子太燥,我的用力又太猛,“格”地一響,玉石不分,咬成瞭無數的碎塊,事體就更糟瞭。我隻得把粘著唾液的碎塊盡行吐齣在手心裏,用心挑選,剔去殼的碎塊,然後用舌尖舐食瓜仁的碎塊。然而這挑選頗不容易,因為殼的碎塊的一麵也是白色的,與瓜仁無異,我誤認為全是瓜仁而舐進口中去嚼,其味雖非嚼蠟,卻等於嚼砂。殼的碎片緊緊地嵌進牙齒縫裏,找不到牙簽就無法取齣。碰到這種釘子的時候,我就下個決心,從此戒絕瓜子。戒絕之法,大抵是喝一口茶來漱一漱口,點起一枝香煙,或者把瓜子盆推開些,把身體換個方嚮坐瞭,以示不再對它發生關係。然而過瞭幾分鍾,與彆人談瞭幾句話,不知不覺之間,會跟瞭彆人而伸手嚮盆中摸瓜子來咬。等到自己覺察破戒的時候,往往是已經咬過好幾粒瞭。這樣,吃瞭非戒不可,戒瞭非吃不可;吃而復戒,戒而復吃,我為它受盡苦痛。這使我現在想起瞭瓜子覺得害怕。

但我看彆人,精通此技的很多。我以為中國人的三種博士纔能中,咬瓜子的纔能最可嘆佩。常見閑散的少爺們,一隻手指間夾著一枝香煙,一隻手握著一把瓜子,且吸且咬,且咬且吃,且吃且談,且談且笑。從容自由,真是“交關寫意”!他們不須揀選瓜子,也不須用手指去剝。一粒瓜子塞進瞭口裏,隻消“格”地一咬,“呸”地一吐,早已把所有的殼吐齣,而在那裏嚼食瓜子的肉瞭。那嘴巴真像一具精巧靈敏的機器,不絕地塞進瓜子去,不絕地“格”,“呸”,“格”,“呸”,……全不費力,可以永無罷休。女人們、小姐們的咬瓜子,態度尤加來得美妙;她們用蘭花似的手指摘住瓜子的圓端,把瓜子垂直地塞在門牙中間,而用門牙去咬它的尖端。“的,的”兩響,兩瓣殼的尖頭便嚮左右綻裂。然後那手敏捷地轉個方嚮,同時頭也幫著瞭微微地一側,使瓜子水平地放在門牙口,用上下兩門牙把兩瓣殼分彆撥開,咬住瞭瓜子肉的尖端而抽它齣來吃。這吃法不但“的,的”的聲音清脆可聽,那手和頭的轉側的姿勢窈窕得很,有些兒嫵媚動人。連丟去的瓜子殼也模樣姣好,有如朵朵蘭花。由此看來,咬瓜子是中國少爺們的專長,而尤其是中國小姐、太太們的拿手戲。

在酒席上、茶樓上,我看見過無數咬瓜子的聖手。近來瓜子大王暢銷,我國的小孩子們也都學會瞭咬瓜子的絕技。我的技術,在國內不如小孩子們遠甚,隻能在外國人麵前占勝。記得從前我在赴橫濱的輪船中,與一個日本人同艙。偶檢行篋,發見親友所贈的一罐瓜子。旅途寂寥,我就打開來和日本人共吃。這是他平生沒有吃過的東西,他覺得非常珍奇。在這時候,我便老實不客氣地裝齣內行的模樣,把吃法教導他,並且示範地吃給他看。托祖國的福,這示範沒有失敗。但看那日本人的練習,真是可憐的很!他如法將瓜子塞進口中,“格”地一咬,然而咬時不得其法,將唾液把瓜子的外殼全部浸濕,拿在手裏剝的時候,滑來滑去,無從下手,終於滑落在地上,無處尋找瞭。他空咽一口唾液,再選一粒來咬。這迴他剝時非常小心,把咬碎瞭的瓜子陳列在艙中的食桌上,俯伏瞭頭,細細地剝,好像修理鍾錶的樣子。約莫一二分鍾之後,好容易剝得瞭些瓜仁的碎片,鄭重地塞進口裏去吃。我問他滋味如何,他點點頭連稱umai,umai!(好吃,好吃!)我不禁笑瞭齣來。我看他那闊大的嘴裏放進一些瓜仁的碎屑,猶如滄海中投以一粟,虧他辨齣umai的滋味來。但我的笑不僅為這點滑稽,本由於驕矜自誇的心理。我想,這畢竟是中國人獨得的技術,像我這樣對於此道最拙劣的人,也能在外國人麵前占勝,何況國內無數精通此道的少爺、小姐們呢?

發明吃瓜子的人,真是一個瞭不起的天纔!這是一種最有效的“消閑”法。要“消磨歲月”,除瞭抽鴉片以外,沒有比吃瓜子更好的方法瞭。其所以最有效者,為瞭它具備三個條件:一、吃不厭;二、吃不飽;三、要剝殼。

俗語形容瓜子吃不厭,叫做“勿完勿歇”。為瞭它有一種非甜非鹹的香味,能引逗人不斷地要吃。想再吃一粒不吃瞭,但是嚼完吞下之後,口中餘香不絕,不由你不再伸手嚮盆中或紙包裏去摸。我們吃東西,凡一味甜的,或一味鹹的,往往易於吃厭。隻有非甜非鹹的,可以久吃不厭。瓜子的百吃不厭,便是為此。有一位老於應酬的朋友告訴我一段吃瓜子的趣話:說他已養成瞭見瓜子就吃的習慣。有一次同瞭朋友到戲館裏看戲,坐定之後,看見茶壺的旁邊放著一包打開的瓜子,便隨手嚮包裏掏取幾粒,一麵咬著,一麵看戲。咬完瞭再取,取瞭再咬。如是數次,發見鄰席的不相識的觀劇者也來掏取,方纔想起瞭這包瓜子的所有權。低聲問他的朋友:“這包瓜子是你買來的麼?”那朋友說“不”,他纔知道剛纔是擅吃瞭人傢的東西,便嚮鄰座的人道歉。鄰座的人很漂亮,付之一笑,索性正式地把瓜子請客瞭。由此可知瓜子這樣東西,對中國人有非常的吸引力,不管三七二十一,見瞭瓜子就吃。

俗語形容瓜子吃不飽,叫做“吃三日三夜,長個屎尖頭。”因為這東西分量微小,無論如何也吃不飽,連吃三日三夜,也不過多排泄一粒屎尖頭。為消閑計,這是很重要的一個條件。倘分量大瞭,一吃就飽,時間就無法消磨。這與賑飢的糧食目的完全相反。賑飢的糧食求其吃得飽,消閑的糧食求其吃不飽。最好隻嘗滋味而不吞物質。最好越吃越餓,像羅馬亡國之前所流行的“吐劑”一樣,則開筵大嚼,醉飽之後,咬一下瓜子可以再來開筵大嚼。一直把時間消磨下去。

要剝殼也是消閑食品的一個必要條件。倘沒有殼,吃起來太便當,容易飽,時間就不能多多消磨瞭。一定要剝,而且剝的技術要有聲有色,使它不像一種苦工,而像一種遊戲,方纔適閤於有閑階級的生活,可讓他們愉快地把時間消磨下去。

具足以上三個利於消磨時間的條件的,在世間一切食物之中,想來想去,隻有瓜子。所以我說發明吃瓜子的人是瞭不起的天纔。而能盡量地享用瓜子的中國人,在消閑一道上,真是瞭不起的積極的實行傢!試看糖食店、南貨店裏的瓜子的暢銷,試看茶樓、酒店、傢庭中滿地的瓜子殼,便可想見中國人在“格,呸”、“的,的”的聲音中消磨去的時間,每年統計起來為數一定可驚。將來此道發展起來,恐怕是全中國也可消滅在“格,呸”、“的,的”的聲音中呢。

我本來見瓜子害怕,寫到這裏,覺得更加害怕瞭。

一九三四年四月廿日

(選自《緣緣堂隨筆集》,浙江文藝齣版社1983年版)

囚綠記

陸 蠡

這是去年夏間的事情。

我住在北平的一傢公寓裏。我占據著高廣不過一丈的小房間,磚鋪的潮濕的地麵,紙糊的牆壁和天花闆,兩扇木格子嵌玻璃的窗,窗上有很靈巧的紙捲簾,這在南方是少見的。

窗是朝東的。北方的夏季天亮得快,早晨五點鍾左右太陽便照進我的小屋,把可畏的光綫射個滿室,直到十一點半纔退齣,令人感到炎熱。這公寓裏還有幾間空房子,我原有選擇的自由的,但我終於選定瞭這朝東房間,我懷著喜悅而滿足的心情占有它,那是有一個小小理由。

這房間靠南的牆壁上,有一個小圓窗,直徑一尺左右。窗是圓的,卻嵌著一塊六角形的玻璃,並且左下角是打碎瞭,留下一個大孔隙,手可以隨意伸進伸齣。圓窗外麵長著常春藤。當太陽照過它繁密的枝葉,透到我房裏來的時候,便有一片綠影。我便是歡喜這片綠影纔選定這房間的。當公寓裏的夥計替我提瞭隨身小提箱,領我到這房間來的時候,我瞥見這綠影,感覺到一種喜悅,便毫不猶疑地決定下來,這樣瞭截爽直使公寓裏夥計都驚奇瞭。

綠色是多寶貴的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快樂。我懷念著綠色把我的心等焦瞭。我歡喜看水白,我歡喜看草綠。我疲纍於灰暗的都市的天空,和黃漠的平原,我懷念著綠色,如同涸轍的魚盼等著雨水!我急不暇擇的心情即使一枝之綠也視同至寶。當我在這小房中安頓下來,我移徙小颱子到圓窗下,讓我的麵朝牆壁和小窗。門雖是常開著,可沒人來打擾我,因為在這古城中我是孤獨而陌生。但我並不感到孤獨。我忘記瞭睏倦的旅程和已往的許多不快的記憶。我望著這小圓洞,綠葉和我對語。我瞭解自然無聲的語言,正如它瞭解我的語言一樣。

我快活地坐在我的窗前。度過瞭一個月,兩個月,我留戀於這片綠色。我開始瞭解渡越沙漠者望見綠洲的歡喜,我開始瞭解航海的冒險傢望見海麵飄來花草的莖葉的歡喜。人是在自然中生長的,綠是自然的顔色。

我天天望著窗口常春藤的生長。看它怎樣伸開柔軟的捲須,攀住一根緣引它的繩索,或一莖枯枝;看它怎樣舒開摺疊著的嫩葉,漸漸變青,漸漸變老,我細細觀賞它縴細的脈絡,嫩芽,我以揠苗助長的心情,巴不得它長得快,長得茂綠。下雨的時候,我愛它淅瀝的聲音,婆娑的擺舞。

忽然有一種自私的念頭觸動瞭我。我從破碎的窗口伸齣手去,把兩枝漿液豐富的柔條牽進我的屋子裏來,教它伸長到我的書案上,讓綠色和我更接近,更親密。我拿綠色來裝飾我這簡陋的房間,裝飾我過於抑鬱的心情。我要藉綠色來比喻蔥蘢的愛和幸福,我要藉綠色來比喻猗鬱的年華。我囚住這綠色如同幽囚一隻小鳥,要它為我作無聲的歌唱。

綠的枝條懸垂在我的案前瞭。它依舊伸長,依舊攀緣,依舊舒放,並且比在外邊長得更快。我好像發現瞭一種“生的歡喜”,超過瞭任何種的喜悅。從前我有個時候,住在鄉間的一所草屋裏,地麵是新鋪的泥土,未除淨的草根在我的床下茁齣嫩綠的芽苗,蕈菌在地角上生長,我不忍加以剪除。後來一個友人一邊說一邊笑,替我拔去這些野草,我心裏還引為可惜,倒怪他多事似的。

可是每天早晨,我起來觀看這被幽囚的“綠友”時,它的尖端總朝著窗外的方嚮。甚至於一枚細葉,一莖捲須,都朝原來的方嚮。植物是多固執啊!它不瞭解我對它的愛撫,我對它的善意。我為瞭這永遠嚮著陽光生長的植物不快,因為它損害瞭我的自尊心。可是我囚係住它,仍舊讓柔弱的枝葉垂在我的案前。

它漸漸失去瞭青蒼的顔色,變成柔綠,變成嫩黃;枝條變成細瘦,變成嬌弱,好像病瞭的孩子。我漸漸不能原諒我自己的過失,把天空底下的植物移鎖到暗黑的室內;我漸漸為這病損的枝葉可憐,雖則我惱怒它的固執,無親熱,我仍舊不放走它。魔念在我心中生長瞭。

我原是打算七月尾就迴南去的。我計算著我的歸期,計算這“綠囚”齣牢的日子。在我離開的時候,便是它恢復自由的時候。

蘆溝橋事件發生瞭。擔心我的朋友電催我趕速南歸。我不得不變更我的計劃;在七月中旬,不能再留連於烽煙四逼中的舊都,火車已經斷瞭數天,我每日須得留心開車的消息。終於在一天早晨候到瞭。臨行時我珍重地開釋瞭這永不屈服於黑暗的囚人。我把瘦黃的枝葉放在原來的位置上,嚮它緻誠意的祝福,願它繁茂蒼綠。

離開北平一年瞭。我懷念著我的圓窗和綠友。有一天,得重和它們見麵的時候,會和我麵生麼?

(選自《囚綠記》,文化生活齣版社1940年8月版)

前言/序言

|導 讀|

陳平原

收集在這裏的基本上都是閑文。除瞭所寫係人生瑣事無關傢國大業外,更在於文中幾乎無處不在的閑情逸緻。把善於消閑概括為“士大夫趣味”未必恰當,隻不過文人確實於消閑外,更喜歡舞文弄墨談消閑。談消閑者未必真能消閑,可連消閑都不準談的年代,感情的乾枯粗疏與生活的單調乏味則可想而知。有那麼三十年,此類閑文幾乎絕跡,勉強找到的幾篇,也都不盡如人意。說起來閑文也還真不好寫,首先心境要寬鬆,意態要瀟灑,文章纔能有靈氣。大文章有時還能造點假,散文小品則全是作傢性情的自然流露,高低雅俗一目瞭然。當然,比起彆的正經題目來,衣食住行、草木鳥獸乃至琴棋書畫,無疑還是更對中國文人的口味。即使是在風雲激蕩的二十世紀,也不難找到一批相當可讀的談論此類“生活的藝術”的散文小品。

一

“在中國,衣不妨汙濁,居室不妨簡陋,道路不妨泥濘,而獨在吃上分毫不能馬虎。衣食住行的四事之中,食的程度遠高於其餘一切,很不調和。中國民族的文化,可以說是口的文化。”這話是夏丏尊在1930年說的,半個世紀後讀來仍覺頗為新鮮。唯一需要補充的是,不單普通中國人愛吃善吃,而且中國文人似乎也格外喜歡談論吃——在二十世紀中國散文小品中,談論衣、住、行的佳作寥寥無幾,而談論吃的好文章卻比比皆是。

對於烹調專傢來說,這裏講究的“吃”簡直不能算吃。顯然,作傢關心的不是吃的“內容”,而是吃的“形式”。更準確地說,是滲透在“吃”這一行為中的人情物理。說“他民族的鬼隻要香花就滿足瞭,而中國的鬼仍依舊非吃不可”,故祭祀時要獻豬頭乃至全羊全牛(夏丏尊《談吃》);說中國人天上地下什麼都敢吃,不過為瞭心理需要,“人們對於那些奇特的食品往往喜歡‘锡以嘉名’”(王瞭一《奇特的食物》);說理想的飲食方法是“故意往清茶淡飯中尋其固有之味”,而這大概“在西洋不會被領解”(周作人《喝茶》)……這實際上探究的是體現在“食”上的民族文化心理。

正因為這樣,談論中國人“吃的藝術”的文章,基於其對民族文化的態度,大體上可分為兩類:重在褒揚中國文化者,著力於錶現中國人吃的情趣;重在批判國民性者,主要諷刺中國人吃的惡相。兩者所使用的價值尺度不同,不過在承認中國人能吃而且藉吃消閑這一點上是一緻的。林語堂為洋派的抽煙捲辯護,不過說些“心曠神怡”或者“暗香浮動奇思湧發”之類著眼於實際效果的話(《我的戒煙》),哪及得上吳組緗所描述的那作為“我們民族文化的結晶”的抽水煙:有鬍子老伯伯吸煙時“錶現瞭一種神韻,淳厚,圓潤,老拙,有點像劉石庵的書法”;年輕美貌的嬸子吸煙時“這風姿韻味自有一種穠縴柔媚之緻,使你仿佛讀到一章南唐詞”;至於風流儒雅的先生吸煙時的神態,“這飄逸淡遠的境界,豈不是有些近乎倪雲林的山水”?你可以不欣賞乃至厭惡這種充滿裝飾意味的“生活的藝術”,可你不能不承認它自有其特點:它的真正效用並不在於過煙癮,而是“一種閑逸生活的消遣與享受”(吳組緗《煙》)。實際上中國有特點的食物,多有這種“非功利”的純為體味“閑中之趣”的意味,欣賞者、批判者都明白這一點。

夏丏尊懷疑“中國民族是否都從餓鬼道投胎而來”,因此纔如此善吃(《談吃》);豐子愷譏笑中國人甚具吃瓜子天纔,“恐怕是全中國也可消滅在‘格,呸’、‘的,的’的聲音中呢”(《吃瓜子》),自然都頗為惡謔。可跟同時代關於國民性討論的文章比較,不難理解作者的苦衷。至於吳組緗厭惡跟“古老農業民族生活文化”聯係在一起的“閑散的藝術化生活”(《煙》),阿英慨嘆“不斷的國內外炮火,竟沒有把周作人的茶庵,茶壺,和茶碗打碎”(《吃茶文學論》),更是跟待定時代的政治氛圍密切相關。在他們看來,“消閑”那是山人隱士的雅事,與為救亡圖存而奮鬥的新時代知識分子無緣,唯一的作用隻能是銷蝕鬥誌。這種反消閑的傾嚮在階級鬥爭的弦綳得格外緊的年代裏得到畸形的發展,煙茶之嗜好甚至成瞭治罪的根據。這就難怪邵燕祥要為一切飲茶者祝福:“但願今後人們無論老少,都不必在像喝茶之類的問題上瞻前顧後,做‘最壞’條件的思想準備。”(《十載茶齡》)

其實,夏丏尊、豐子愷等人本性上又何嘗真的不喜歡“消閑”,隻不過為感時憂國故作決絕語。聽豐子愷談論吃酒的本旨乃為興味為享樂而不求功利不求速醉,你纔明白作傢的真性情。而這種說法其實跟周作人關於茶食的諸多妙論沒多少差彆。在周氏看來,“我們於日用必需的東西以外,必須還有一點無用的遊戲與享樂,生活纔覺得有意思”,因而,喝不求解渴的酒與吃不求充飢的點心便是生活中必不可少的“裝點”(《北京的茶食》)。沒這些當然也能活下去,可生活之乾燥粗鄙與精美雅緻的區彆,正在這“無用的裝點”上。所謂“‘忙裏偷閑,苦中作樂’,不在完全的現世享樂一點美與和諧,在刹那間體會永久”,實不限於日本的茶道(周作人《喝茶》),中國人的飲食方式中也不乏此種情緻。這裏講究的是飲食時的心境,而不是製作工藝的復雜或者原料之珍貴。作傢們津津樂道的往往是普普通通的傢鄉小吃,而不是滿漢全席或者其他什麼宮廷名饌。除瞭賈平凹所說的,於傢鄉小吃中“地方風味,人情世俗更體察入微”外(《陝西小吃小錄》),更有認同於普通人日常生活的意味。靠揮金如土來維持飲食的“檔次”,那是“暴發戶”加“饕餮”,而不是真正的美食傢。美食傢當然不能為無米之炊,可追求的不是豪華奢侈,而是努力探尋傢常飲饌中的真滋味全滋味。這一點,財大氣粗的饕餮自然無法理解,即使當年批判“消閑”的鬥士們也未必都能領會。周作人的喝清茶,豐子愷的品黃酒,賈平凹的覓食小吃,實在都說不上糜費,可享受者所獲得的樂趣與情緻,確又非常人所能領悟。

不過,話說迴來,近百年風雲變幻,這種以消閑為基調的飲食方式實在久違瞭,絕大部分人的口味和感覺都變得粗糙和遲鈍起來,難得欣賞周作人那瓦屋紙窗清泉綠茶與素雅的陶瓷茶具。這點連提倡者也無可奈何。於是文中不免或多或少帶點感傷與懷舊的味道,以及對“苦澀”的偏愛。周作人把愛喝苦茶解釋為成年人的可憐之處,可我想下個世紀的中國人未必真能領悟這句話的份量——但願如此。

二

比起“食”來,“衣”、“住”、“行”似乎都微不足道。二十世紀的中國文人對“食”的興趣明顯高於其他三者。難道作傢們也信“什麼都是假的,隻有吃到肚裏是真的”?抑或中國過分發達的“食文化”對其“兄弟”造成瞭不必要的抑製?可縱觀曆史,則又未必。或許這裏用得上時下一句“名言”:越是亂世,越是能吃。戰亂年代對服飾、居室的講究明顯降到最低限度,而流浪四方與旅遊觀光也不是一迴事,可就是“吃”走到哪兒都忘不瞭,而且都能發揮水平。有那麼三十年雖說不打仗,但講究穿著成瞭資産階級的標誌,更不用說花錢走路這一“有閑階級的陋習”,唯有關起門來吃誰也管不著,隻要條件允許。這就難怪談衣、住、行的好文章少得可憐。

林語堂稱西裝令美者更美醜者更醜,而“中國服裝是比較一視同仁,自由平等,美者固然不能盡量錶揚其身體美於大庭廣眾之前,而醜者也較便於藏拙,不至於太露形跡瞭,所以中服很閤於德謨剋拉西的精神”(《論西裝》),這自是一傢之言,好在文章寫得俏皮有趣。梁實鞦談男子服裝韆篇一律,而“女子的衣裳則頗多個人的差異,仍保留大量的裝飾的動機,其間大有自由創造的餘地”(《衣裳》),文章旁徵博引且雍容自如。可林、梁二君喜談服裝卻對服裝不甚在行,強調衣裳是文化中很燦爛的一部分,可也沒談齣個子醜寅卯。真正對服裝有興趣而且在行的是張愛玲,一篇《更衣記》,可圈可點之處實在太多瞭。語言風趣學識淵博還在其次,更精彩的是作者力圖描述時裝與時代風氣的關係,以及時裝變化深層的文化心理。講到清代女子服飾的特點時,張愛玲說:“這樣聚集瞭無數小小的有趣之點,這樣不停地另生枝節,放恣,不講理,在不相乾的事物上浪費瞭精力,正是中國有閑階級一貫的態度。惟有世上最消閑的國傢裏最閑的人,方纔能夠領略到這些細節的妙處。”民國初年,時裝顯齣空前的天真輕快,喇叭管袖子的妙處是露齣一大截玉腕;軍閥來來去去,時裝日新月異,並非錶現精神活潑思想新穎,而是沒能力改變生存境況的人們力圖創造衣服這一“貼身環境”;三十年代圓筒式的高領遠遠隔開瞭女神似的頭與豐柔的肉身,象徵瞭那理智化的淫逸風氣;四十年代旗袍的最重要變化是衣袖的廢除,突齣人體輪廓而不是衣服。至於四十年代何以會在時裝領域中流行減法——刪去所有有用無用的點綴品,張愛玲沒有述說。其實,幾十年時裝的變化是篇大文章的題目,非散文傢三言兩語所能解答。張氏不過憑其機智以及對時裝的“一往情深”,勾勒瞭其大緻輪廓。

住所之影響於人的性格乃至一時的心境,無疑相當突齣。因而,對住所的要求往往是主人人格的潛在錶現。在鬱達夫、梁實鞦談論住所的文章中,洋溢著鮮明的士大夫情趣,講求的是雅緻而不是舒適。當然,“舒適”需要更多的金錢,“雅緻”則可以窮開心。窮是時代使然,可窮也要窮得有味——這是典型的中國文人心態。鬱達夫要求的住所是能登高望遠,房子周圍要有樹木草地(《住所的話》);梁實鞦欣賞不能蔽風雨的“雅捨”,則因其地勢偏高得月較先,雖說陳設簡樸但有個性,“有個性就可愛”(《雅捨》)。

梁實鞦說“我們中國人是最怕旅行的一個民族”(《旅行》),這話起碼不準確,翻翻古人留下的一大批情文並茂的遊記,不難明白這一點。隻是在兵荒馬亂的年代,中國人纔變得最怕旅行。旅行本來是逃避平庸、逃避醜惡以及培養浪漫情調的最好辦法,它使得灰色單調的人生顯得比較可以忍耐。可倘若旅行之難難於上青天,那也自然隻好“貓”在傢裏瞭。完全圈在四閤院裏,不必仰屋,就想興嘆。於是有瞭變通的辦法,若王瞭一所描述的忙裏偷閑的“蹓躂”(《蹓躂》),以及梁遇春所說的比“有意的旅行”更親近自然的“通常的走路”(《途中》)。“何處樓颱無月明”,自己發現的美景不是遠勝於韆百萬人說爛瞭的“名勝”?關鍵是培養一個易感的心境以及一雙善於審美的眼睛,而不是恓恓惶惶籌集資金去趕萬裏路。於是,凡人百姓為謀生而必不可少的“通常的走路”,也可能具有審美的意義,當然,前提是心境的悠閑。

三

與談衣食住行不同,二十世紀中國作傢對草木鳥獸以及琴棋書畫的關注少得可憐。雖說陸蠡說養“鶴”、老捨說養鴿,還有周作人說玩古董與梁實鞦說下棋,都是難得的好文章。可總的來說,這一輯文章明顯薄弱,比起明清文人同類作品來,並沒有多少值得誇耀的新意。這也是無可奈何的事。寫作此類文章需要閑情逸緻,這一百年雖也有周作人、林語堂等人提倡“生活的藝術”,可真正允許消閑的時候並不多。

這也是本書最後殿以一輯專作忙閑之辯文章的原因。一方麵是傳統中國文人趣味傾嚮於“消閑”,一方麵是動蕩的時代以及憂國憂民的社會責任感要求遠離“消閑”,作傢們很可能有時候津津樂道,有時候又闆起臉孔批判,而且兩者都是齣於真心,並無投機的意味。明白這一點,纔能理解同一作傢不同作品之間價值評判標準的矛盾。在我看來,忙閑之辯雙方各有其價值,隻是要求入選的文章寫得有情緻,火氣太盛的“大批判文章”難免不入時人眼。自以為手握真理可以置論敵於死地者,往往不屑於平心靜氣展開論辯,或隻是挖苦,或一味嘲諷,主要是錶達一種情感意嚮而不是說理,因而時過境遷,文章多不大可讀。

還有一點,提倡“消閑”者,往往是從個人安身立命考慮,且多身體力行;反對“消閑”者,則更多著眼於社會發展,主要要求世人遵循。為自己立論,文章容易瀟灑輕鬆;為他人說教,則文章難得雍容優雅。當然,不排除編選者對前者的偏愛,並因而造成某種理論的盲點,遺漏瞭一批好文章。好在批判消閑的宏文曆來受到文學史傢的肯定,各種選本也多有收錄,讀者不難找到。因而,即使單從補闕的角度,多收錄幾篇為消閑辯護的文章,似乎也是可以說得過去的。

正如王瞭一所說的,“好閑”未必真的一定“遊手”,“如果閑得其道,非特無損,而且有益”(《閑》)。整天沒完沒瞭地工作,那是機器,而不是“人”——真正意義的人。豐子愷講求“暫時脫離塵世”,放棄欲念,不談工作,“白日做夢”,那對於健全的人生很有必要,就因為它“是快適的,是安樂的,是營養的”(《暫時脫離塵世》)。其實,這一點中國古代文人早有領悟,從陶淵明、蘇東坡,到張潮、李笠翁,都是“能閑世人之所忙者,方能忙世人之所閑”的“快樂天纔”。這裏“忙”、“閑”的對立,主要是所忙、所閑內容的對立,與周作人從日本引進的“努力的工作,盡情的歡樂”不盡相同。隻是在強調消閑對於忙碌的世俗人生的重要性這方麵,兩者纔有共同語言。

深受英國隨筆影響的梁遇春,從另一個角度來談論這一問題。反對無謂的忙亂,提倡遲起的藝術,“遲起本身好似是很懶惰的,但是它能夠給我們最大的活氣,使我們的生活跳動生姿”(《“春朝”一刻值韆金》);譏笑毫無生氣的謙讓平和,贊賞任性順情、萬事隨緣、充滿幻想與樂觀精神,無時不在盡量享受生命的“流浪漢”(《談“流浪漢”》)。有趣的是,梁遇春談“流浪漢”,選中的中國古代文人是蘇東坡;而這跟提倡閑適名揚海內外的林語堂正相吻閤。可見兩者確有相通之處。

承認“消閑”對於活人生的意義,並非提倡山人隱士式的“不知有漢,無論魏晉”,更不欣賞“裝點山林大架子,附庸風雅小名傢”。忙忙碌碌終其一生不大可取,以閑適自傲也未必高明。如何把握“忙”與“閑”之間的比例,這裏有個適當的“度”,過猶不及。人生的精義就在於這個頗為微妙的“度”。

一九八九年四月十一日於暢春園

用戶評價

《閑情樂事:留一些白,纔是生活最好的模樣(漫說文化有聲朗誦係列)》這本書,我拿到手的時候,就被它書名裏那種悠然自得的意境所吸引。封麵設計也很有品味,淡雅的色彩,點綴著幾筆水墨,仿佛在訴說著一種不急不躁的生活態度。我平時工作很忙碌,生活節奏也很快,常常覺得被各種瑣事壓得喘不過氣來。這本書的標題恰好戳中瞭我的心坎,讓我對“留白”這個概念産生瞭強烈的好奇。我總是在想,是不是在快節奏的生活中,我們都太過於追求“滿”瞭,而忽略瞭留白帶來的寜靜與力量。我希望通過這本書,能找到一些啓發,學習如何在生活的畫布上,留下恰到好處的空白,讓生命更加豐盈而有彈性。這本書的“漫說文化”標簽也讓我很期待,我對中國的傳統文化一直很感興趣,但又覺得很多文化讀物過於嚴肅,讀起來有些枯燥。如果能以一種輕鬆有趣的方式來解讀文化,那我一定會非常樂意去探索。我期待書中能有許多引人入勝的故事和獨到的見解,讓我能在享受閱讀的同時,也能增長見識,提升品味。

評分最近偶然翻到這本《閑情樂事:留一些白,纔是生活最好的模樣(漫說文化有聲朗誦係列)》,書名就有一種莫名的吸引力,仿佛一陣清風拂過心間。我本身就是一個對生活品質有追求的人,總是在尋找能夠滋養心靈、豐富精神世界的好書。這本書的“留白”哲學,讓我覺得它不僅僅是一本書,更像是一種生活方式的倡導。在這個信息爆炸、壓力巨大的時代,我們常常被“充實”所裹挾,然而,真正的充實,或許恰恰在於懂得適時放下,給自己留齣空間。我希望這本書能提供一些切實可行的方法,幫助我如何在日常生活中實踐這種“留白”的智慧。同時,“漫說文化”的定位也讓我眼前一亮,我一直認為,文化不應該是高高在上、遙不可及的,而應該是融入生活、觸手可及的。如果這本書能夠用一種更加貼近生活、更加生動有趣的方式來講述文化,那無疑會是一次非常愉快的閱讀體驗。我期待它能帶我領略中華文化的魅力,同時又不會讓我感到負擔。

評分拿到《閑情樂事:留一些白,纔是生活最好的模樣(漫說文化有聲朗誦係列)》這本書,第一眼就被這個書名吸引住瞭。總覺得現在的社會節奏太快,人人都像上瞭發條一樣,忙忙碌碌,卻常常感到迷失。而“留白”這個詞,就像在喧囂中點亮的一盞燈,指引著一種更從容、更自在的生活狀態。我一直以來都認為,真正的生活不應該隻是追求物質的豐富,更應該注重精神層麵的滋養。我非常期待這本書能帶我走進一種“留白”的生活,讓我學會放慢腳步,感受生活中的美好,而不是一味地嚮前衝。同時,“漫說文化”的定位也讓我覺得耳目一新。我喜歡那些能夠用通俗易懂、生動有趣的方式來講述文化的作品,因為我覺得文化不應該是束之高閣的古籍,而應該是活在當下、融入生活的氣息。我希望這本書能讓我以一種全新的視角去認識和理解中華文化的精髓,讓我在品味閑情樂事的同時,也能對文化有更深的感悟。

評分《閑情樂事:留一些白,纔是生活最好的模樣(漫說文化有聲朗誦係列)》的書名,就充滿瞭治愈的力量。在這個信息爆炸、節奏極快的時代,我們每個人都渴望能有一片屬於自己的寜靜之地,而“留白”恰恰代錶瞭這種心境。我一直以來都在尋找能夠幫助我平衡工作與生活、找迴內心平靜的書籍,而這本書的齣現,讓我眼前一亮。我期待它能引領我走嚮一種更具智慧的生活方式,讓我懂得如何在忙碌中抽齣時間,給自己和生活“留白”,去感受生活的美好,去品味人生的真諦。同時,“漫說文化”的這個標簽也讓我對接下來的內容充滿瞭期待。我非常喜歡用輕鬆、幽默、貼近生活的方式來解讀文化,這樣不僅能夠讓我們更容易地理解和接受,更能體會到文化的魅力所在。我希望這本書能像一位老朋友一樣,娓娓道來,在閑適的時光裏,帶我領略中華文化的獨特韻味,讓我能夠在享受閱讀的同時,收獲一份內心的安寜與充實。

評分這本《閑情樂事:留一些白,纔是生活最好的模樣(漫說文化有聲朗誦係列)》的書名,實在是太有畫麵感瞭!“留白”,多麼富有詩意的詞匯。我常常在想,我們的人生是不是就像一幅畫,如果畫得太滿,反而失去瞭意境和韻味?這本書的齣現,仿佛在提醒我,是時候審視一下自己的人生瞭。我一直對那些能夠引發深度思考的書籍情有獨鍾,而“留白”這個概念,無疑是一個極具探討價值的命題。它或許關乎我們的心態,關乎我們的選擇,甚至關乎我們如何看待成功與失敗。我期待書中能有作者對“留白”的獨到解讀,用理性的思考和感性的錶達,為讀者帶來一些新的視角和啓示。另外,“漫說文化”的副標題也讓我非常好奇。我希望這本書能以一種輕鬆、活潑、不失深度的方式,展現中華文化的魅力,讓我在輕鬆愉快的閱讀中,感受到文化的熏陶,從而提升自己的文化素養,更好地理解我們所處的世界。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![母獅的懺悔 [A confiss?o da leoa] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12357866/5b1515e6N1f7336d5.jpg)