具体描述

貝拉·馬汀 (Bella Martin) 專業設計師、使用者經驗顧問。曾參與微軟、美國郵政服務,以及GlaxoSmithKline、Allstate Financial等多項得獎設計計劃。目前將大半時間投入於帶領對使用者研究方法有興趣,並期待將使用者需求帶入設計的組織。研究所就讀於卡內基大學設計傳達及信息設計系,這是開啟她將使用者研究方法視覺化的起點。現定居於亞特蘭大。

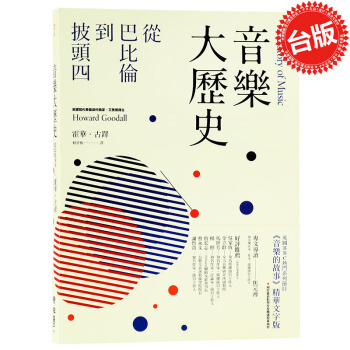

■完整揭露100個業界、學界等待已久的「設計好方法」

■方法分階段,從初期到完成,引導不同階段的設計思考

■方法分目的,從靈感、創意、調查到評估,各有好方法協助尋找解答

■跟i-phone、樂高、Frog Design取經,學習分析難題、解決問題的好方法

■適用性最高,涵蓋平面、建築、數位、產品設計、廣告行銷及展示規劃。

跟成功商品取經

好設計,真的有方法!

完整揭露產出「好調查→好靈感→好測試→好解答→好策略」的關鍵祕訣。

平面︱建築︱網站︱電玩︱產品︱廣告︱行銷企劃︱商場展示,學界&業界,專業推薦必讀

好的設計看似簡單?設計師常要在眾多商品的世界之外,找出產品利基或切入點。設計方法即在幫助設計者避開盲點與迷思,期能穿透複雜的人類行為而進入設計的想像,提供分析、構成、操作程序,辨析執行方式與評估的機制。

本書的100個方法,彙整學理、學術研究及實務案例,可以交叉應用在不同設計層面,能幫助設計者破除觀察及實作的侷限,看穿產品、行為與心理的迷霧;超越量化與質性方法,為產品尋求亮點,達到適切與簡化。其實,設計,一點都不簡單。 ──鄧建國(實踐大學工業產品設計系教師)

不管是業主、產品設計師、廣告行銷企劃、工程師、設計學界,所有專業工作者,都不斷思索的問題:

如何用方法激發團隊創意?什麼樣的調查法有助於貼近使用者需求?如何評估對手的優勢?不同產品該如何測試才能確知消費者反應?如何用方法協助,客觀地做出最好的設計決定?

設計是一個複雜的過程,從發想到上市,需要透過種種研究、調查、實驗、測試……,究竟哪些方法有效,哪些方法廣為業界採用?哪些跨領域方法,適合設計界取經?不同產品各有什麼樣的好方法,幫忙解決難題?本書作者鑒於業內面對複雜難題的迫切需要,廣泛蒐集傑出企業的實戰經驗與學界研究方法,書中提到的每一種方法和技巧,都將幫助設計者更加了解人,更聚焦在人身上,創造出更有意義的產品。

iPhone用「衍生式」研究,建構出理想中的app元素,並用「啟發式評估」,設計出廣受歡迎的app。eBay用「A∕B測試」,對照買家對網站圖片大小的反應;再用「眼球追蹤法」確認廣告效益,擬定廣告策略。Frog Design用「群眾外包法」尋找靈感。樂高集團透過「創意工具箱」,激發設計時更深層的思考,並設計「客戶體驗稽核」,評定使用者的需求和重要性的優先順序,將這些轉換為更驚喜的設計。

書中介紹了100種廣被設計人及學界採用的方法。結合了心理學、社會學、人類學、企業管理學、工程學等多門學科和領域,從不同的目的,行為、態度,質化、量化,傳統、原創或改編,探索、衍生或評估等切入,更將設計分為五階段,標示哪些階段適合使用哪些方法,是設計人同步增加廣度和深度的一本實用工具書。

不同目的背後,運用了什麼樣的設計方法?

概念法,幫助設計師吸收新知,融會貫通。

認知圖,適合用來分析複雜的問題,做為決策的依據。

親和圖和KJ法,利用便利貼激發設計靈感和團體合作。

競爭測試,評估競爭對手產品容易使用的程度和優勢。

拼貼和意象看板,協助設計團隊更加了解使用者文化。

情書&和分手信,可看出使用者在生活中對產品的評價和期望。

角色扮演,能更貼近使用者的位置。而參與觀察法,更進一步深入同理心。

Elito法,協助團隊將觀察轉化為故事,緊密結合公司業務的邏輯和設計的洞見。

快速設計工作坊,讓設計師、利害關係人和開發人員,共同發想點子,形成絕佳的設計概念。 前言 01 A∕B測試 02 AEIOU 03 親和圖 04 人造物分析 05 自動遠端研究 06 行為地圖 07 身體激盪法 08 腦力激盪組織圖 09 商用摺紙 10 卡片分類法 11 個案研究 12 認知地圖 13 認知演練法 14 拼貼 15 競爭測試 16 概念圖 17 內容分析 18 內容盤點與稽核 19 脈絡設計 20 脈絡訪查 21 創意工具箱 22 關鍵事件法 23 群眾外包 24 文化探測 25 客戶體驗稽核 26 快速設計工作坊 27 設計民族誌 28 設計工作坊 29 期許測試 30 日誌研究 31 引導式敘事 32 Elito法 33 人體工學分析 34 評估研究 35 實證設計 36 經驗原型 37 經驗取樣法 38 實驗 39 探索式研究 40 眼球追蹤 41 彈性模型製作 42 隱匿觀察 43 焦點團體 44 衍生式研究 45 塗鴉牆 46 啟發式評估 47 意象看板 48 訪談 49 KJ法 50 狩野分析 51 關鍵績效指標 52 階梯法 53 文獻探討 54 情書&分手信 55 心智模式圖 56 心智圖 57 觀察 58 平行原型設計 59 參與觀察法 60 參與式行動研究 61 參與式設計 62 個人物品收藏 63 人物誌 64 照片研究 65 圖像卡 66 原型法 67 問卷 68 快速反覆測試評估法 69 遠端管理研究 70 透過設計的研究 71 角色扮演 72 情境描述泳道圖 73 情境故事法 74 次級研究 75 語意差異法 76 隨行觀察 77 模擬演練 78 站內搜尋分析 79 快速約會 80 利害關係人分析圖 81 利害關係人瀏覽 82 分鏡圖 83 調查 84 任務分析 85 領域圖 86 主題網絡 87 放聲思考法 88 時間感知研究 89 試金石之旅 90 三角比較法 91 三角交叉驗證法 92 無干擾測量 93 使用性報告 94 使用性測試 95 使用者旅程圖 96 價值機會分析 97 網路分析 98 加權矩陣 99 奧茲巫師互動模擬技術 100 文字雲

用户评价

这本书的叙事风格极其流畅自然,完全没有那种教科书式的枯燥感。作者似乎非常懂得如何引导读者的注意力,他总能用非常生动的语言去描述那些复杂的分析过程,仿佛我们在跟着他一起经历一次完整的项目复盘。我尤其欣赏它对“成功案例的拆解”这部分的深度挖掘。它不仅仅是告诉你“这个产品很成功”,而是深入到他们当时面临了哪些核心矛盾、用了什么独特的思维工具来克服的。这种“反向工程”式的教学方法,比单纯的理论灌输要高效得多。读完之后,我不再满足于只看最终的产品形态,而是开始对产品背后的决策逻辑产生强烈的探究欲。它培养了我一种“追根究底”的习惯,这对于提升设计质量至关重要。这本书为我打开了一扇窗,让我看到优秀设计背后隐藏的那些严密的数据支撑和逻辑推导,感觉自己的设计“内功”得到了显著提升。

评分从阅读体验上来说,这本书的排版和章节划分非常人性化,很适合在通勤或者碎片时间里进行阅读和回顾。每一章的内容结构都相对独立,但它们之间又存在着内在的逻辑联系,形成一个完整的体系。我特别喜欢它提供的那些小练习和思考题,虽然我没有严格地做完所有部分,但仅仅是阅读这些引导性的文字,就已经促使我停下来反思自己过往的设计实践。它没有强迫你完全照搬书中的方法,而是鼓励你根据自己的项目情境进行调整和创新,这是一种非常成熟的设计教育理念。这本书的真正力量不在于它提供了多少“标准答案”,而在于它教会了我如何提出更精准的“问题”。它让我意识到,一个伟大的设计往往源于对问题本身的深刻洞察。读完之后,我对设计的敬畏感更深了,也更有信心去迎接下一个复杂的设计挑战,因为它提供了一套稳固的、可信赖的“方法论锚点”。

评分作为一名有一定经验的设计师,我坦白说,市面上很多设计方法论的书籍,读起来总有种似曾相识的感觉,内容往往大同小异,讲的都是如何做用户访谈、如何画用户旅程图。但这本书真的在细节上做出了差异化。它更侧重于“如何应对那些你意想不到的、棘手的分析难题”。我印象最深的是其中关于“如何处理冲突的需求”那几个章节,书中提供的几种应对策略和思考路径,非常具有实操性,而不是那种纸上谈兵的理论。它没有回避设计过程中必然会遇到的矛盾和妥协,反而教你如何在这些限制条件下,找到最优解。这种务实精神,对于我们这些天天在和产品经理、工程师打交道的实干家来说,太重要了。它更像是同事间在茶水间里进行的深度对话,而不是高高在上的大师教诲。每一次阅读,都能从那些看似寻常的案例中挖掘出新的洞察点,每次都能给我带来一些启发,让我回去立刻就能在手头的工作中尝试应用。

评分这本书真是让人眼前一亮,尤其是对于我这种刚刚踏入产品设计领域的新人来说,简直就是一本“救命稻草”。我一直觉得设计这东西玄之又玄,很多时候都是靠灵感和感觉,直到我读了它,才明白背后其实有一套清晰的逻辑和系统的方法论。它不是那种空泛地告诉你“要有创意”的书,而是手把手教你如何去分解一个复杂的问题,然后用科学的方式去寻找解决方案。书里提到的很多分析框架,比如如何从用户需求出发,如何进行市场调研,以及如何将抽象的概念转化为具体的设计语言,都非常实用。我特别喜欢它强调的“去情境化思考”,这让我学会了跳出自己固有的思维定式,从更广阔的视角去看待问题。以前我总觉得设计就是把东西做得好看,现在我明白了,好的设计首先是好的“问题解决者”。这本书让我对设计这件事有了更深层次的理解,它不再是一门艺术,更是一门严谨的工程学。读完之后,感觉自己看问题的角度都发生了质的飞跃,很多之前困扰我的设计难题,似乎都有了清晰的脉络可以去遵循。

评分我本来以为这本书会很侧重于视觉设计或者用户体验的某个细分领域,但没想到它的覆盖面竟然如此之广,更像是一本关于“系统性解决问题”的思维训练手册。它探讨的不仅仅是如何让设计“更好看”或“更好用”,而是如何让设计过程本身变得更高效、更可靠。书中对“假设的建立与验证”这一环节的阐述,我个人觉得是点睛之笔。它用清晰的步骤指导我们如何将模糊的直觉转化为可测试的命题,避免了大量无效的设计迭代。这对于节省项目时间和资源是巨大的帮助。我之前常常陷入“我想象的用户”和“真实的用户”之间的鸿沟,这本书提供了一套工具箱,帮助我系统地弥合这个差距。它教会我的,是如何在充满不确定性的商业环境中,建立起一套可以信赖的设计流程。这本书的价值在于,它提供了一种强大的方法论,让你在面对任何新的、未知的挑战时,都能从容不迫地找到切入点。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![【中商原版】[台版]圖解次辦活動就上手/李美賢/易博士/活動人才實用工具書 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1298437521/54129188N1a07a07a.jpg)

![【中商原版】[港版]截拳道之道/李小龍/香港商務出版/武術經典 bluce lee pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1317327418/5424d38eN2a38cc17.jpg)

![【中商原版】[港台原版]深夜食堂 13 /安倍夜郎(Abe Yaro)/新經典文化 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1391049589/546bf72cNbc46cb7b.jpg)

![【中商原版】[港台原版]戰略.戰術.兵器事典Vol.18 中世紀俄羅斯堡壘 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1439816115/54a38e55Nc93a1fc3.jpg)

![【中商原版】[台版]汉阳一七七○年/郑胜谟/联经出版/韩国古代历史/精装彩印 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1444828429/54ac8c3fNddfd127d.jpg)

![[港台原版]日本銷售的芳香療法聖經/和田文緒/大树林出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1480253422/55010948Ncfc29e81.jpg)

![【中商原版】[台版]新译小窗幽记(下)/马美信/三民书局/中国文学 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1523433174/552f6526N39ae3792.jpg)

![[港台原版]每個產品都需要好劇本: 做文創不可不學的基本功 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1697893459/55d6933dN7cf3dc52.jpg)