具体描述

用户评价

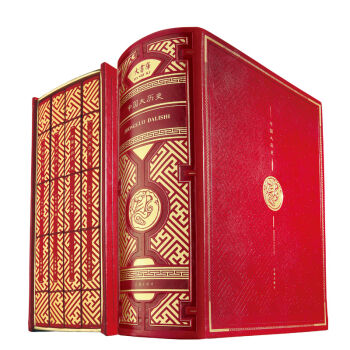

这本书的书名竟然是《中国古代野史》?光是这个名字就让人心头一紧,感觉像是要推开一扇尘封已久的朱红大门,里面或许藏着不为人知、甚至有些光怪陆离的秘闻。我期待的自然是那种能让人拍案叫绝的奇闻轶事,比如某位帝王不为人知的怪癖,或者某个流传千古的民间传说背后的“真实”版本。我希望看到的是那种经过细致考证,却又不失趣味性的叙述,而不是那种人云亦云、毫无新意的段子堆砌。毕竟是线装书局出品,想来装帧和用料上应该能体现出一定的水准,那厚重的纸张和古朴的字体,本身就是一种阅读的仪式感。我尤其想知道,这些“野史”的来源是否可靠?作者是如何从浩如烟海的史料中淘选出这些边角料的?如果能配上一些精妙的插图或是拓本摹本,那就更完美了。我心中的“野史”不只是猎奇,它更像是历史留下的侧影,是正史不敢记载的“人味儿”。我希望作者能像一个高明的说书人,娓娓道来,让我沉醉其中,忘记窗外的时间流逝。那种感觉,就像是偷听了历史的私语,既刺激又满足。

评分说实话,我对这类标榜“野史”的书籍,心里总会打个折扣,因为太多的时候,它们不过是把零散的、未经证实的八卦故事硬凑在一起,读起来像是听人嚼舌根。我真正期待的是一种批判性的整理,是作者站在现代的视角,对那些流传已久的“奇谈”进行抽丝剥茧的审视。比如,对于某个著名的民间传说,作者是否能提供出多方史料的对照,指出其演变过程中的偏差和添油加醋之处?我更欣赏那种带着学者严谨态度的“野史”,它承认历史的复杂性,不急于给出一个绝对的结论,而是呈现出多种可能性。如果这本书能深入探讨古代信息传播的渠道和方式,解析这些野史是如何在口耳相传和抄本流转中逐渐变形、发酵的,那简直就是一次绝佳的文化人类学探索。我希望翻开每一页,都能感受到一种思想的交锋,而不是单方面的灌输。它应该是一把解剖刀,而不是一块海绵,仅仅吸纳和重复。

评分最近淘到一本装帧极其精美的历史读物,拿在手里沉甸甸的,线装的工艺让人爱不释手,每一页的边缘似乎都带着一种旧时光的墨香。我原本是冲着它对某个特定历史时期的社会风貌描写去的,特别是对于民间习俗、市井百态的细腻刻画。我一直认为,真正的历史厚度,往往藏在那些不被主流史书正眼看待的琐碎记载里。这本书如果能把古代士大夫阶层的日常生活,那些雅致的宴饮、清谈的场景描摹得淋漓尽致,那我就算值回票价了。我希望看到的是对生活细节的还原,比如某处名茶的冲泡之法,或者某一时期流行的服饰纹样解析,那种“可触摸”的历史感是阅读体验的关键。我可不希望它变成一本单纯的宫闱秘闻集,那样未免有些肤浅。我更看重的是作者如何在宏大的历史背景下,挖掘出那些支撑起整个社会运转的底层逻辑和文化细脉。如果它能像一块精心打磨的玉石,每一面都能折射出当时社会的光彩,那才算得上是一部有价值的作品。

评分这本线装书的质感实在让人上瘾,让我忍不住想慢下来,细细品味每一个字。我对古代的宗教信仰和哲学思想的民间变体特别感兴趣,那些主流儒学或道教之外的,在偏远地区流传的、带有浓厚地方色彩的信仰体系,往往更能反映底层民众的精神世界和对未知的敬畏。我希望作者能深入挖掘那些关于山神、土地公,或是某些地方独特祭祀仪式的描述,并尝试分析这些信仰是如何与当地的自然环境和生存压力相互作用的。这种对“民间信仰生态”的考察,比单纯记录几个离奇故事要深刻得多。我希望它能提供一些关于古代社会心理、集体潜意识的窗口,让我们看到古人是如何处理死亡、灾祸和命运的。如果能将这些信仰与当时的社会结构进行交叉对比,分析它们对社会稳定或动荡起到的微妙作用,那这本书的学术价值和趣味性就达到了一个完美的平衡点,读起来绝对是酣畅淋漓的享受。

评分当我拿起这本书时,首先被它那种沉稳的色调和扎实的装帧吸引住了,感觉它不是那种快速消费品,而是可以放在书架上长久把玩的物件。我一直对古代的匠人精神和技术发展史抱有浓厚的兴趣,所以,我特别留意这类书籍里是否会涉及与工程、技术、医学、农学相关的“非主流”记载。比如,古代水利工程的某些秘密诀窍,或者失传的某些草药配方,这些往往是正史中一笔带过,却对当时民众生活至关重要的信息。我希望看到作者能引用一些地方志、家谱中记载的独特技术细节,甚至是民间工匠流传下来的口诀。这类知识的价值,远超于那些帝王将相的龃龉。如果这本书能提供一个视角,让我们看到古代普通劳动者的智慧结晶,那它就具有了超越娱乐的厚重感。我期待的是知识的宝藏,而非仅仅是茶余饭后的谈资,那种被淹没在历史长河中的实用知识,才是最珍贵的“野史”。

评分,包装很好看,纸质印刷一般,倒是符合这价格,还没看,不知道内容编辑的怎样,先给好评啦

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分不错

评分书看看还不错,,封底就有错别字、

评分,包装很好看,纸质印刷一般,倒是符合这价格,还没看,不知道内容编辑的怎样,先给好评啦

评分不错

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分书籍不错,给赞

评分质量还不错,挺好的哦

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有