具体描述

● 首先鼓起勇气去古典音乐会

●为什么要去音乐会?

●音乐会的票价是多少?

●S席是什么?票价高的席位就是好席位吗?

●与管弦乐队越近越好吗?

●各地的管弦乐队和音乐厅

●如若常去音乐会,如何进行选择

●跟谁一起去音乐会?一个人去也没关系吗?

●去音乐会之前需要预习吗?

●第二章 为了能够心情舒畅地享受音乐会

●有着装要求吗?

●音乐会迟到是NG吗?

●在音乐会上的鼓掌时机

●手机、智能手机和糖纸是烦恼的根源

●睡眠不足是大敌

●谢幕是什么?

●有返场吗?

●鼓掌以外的称赞

●工作日晚上的公演,晚餐怎么办?

●部分目录

内容简介

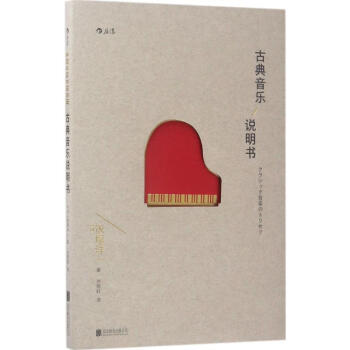

由日本饭尾洋一所著、刘雨轩翻译的《古典音乐说明书》一书是一本轻松易读的入门读物,为希望认识古典音乐的人打开一扇窗。全书分为七个部分,包括去听古典音乐会的准备、需要注意的细节、入门者常有的问题、管弦乐团与指挥、欣赏歌剧、音乐史、经典名曲介绍等方面。前六章通过提出并回答一系列问题,解答了有兴趣聆听而又茫然无措者常有的疑问。第七章选择了25首极受欢迎的名曲详细介绍,融入了作者个人的理解,并附有在线欣赏地址。 (日)饭尾洋一 著;刘雨轩 译 饭尾洋一,1965年生于日本金泽市。音乐编辑。名古屋大学理学部物理学科毕业后,在音乐之友的月刊杂志《唱片艺术》《音乐之友》及书籍担任编辑。自2005年,作为自由撰稿人活跃于古典乐领域的杂志、广播、音乐会节目单撰写等方面。编写书籍有《古典乐BOOK仅这一册既读又听便能10倍享受!》(三笠书房·王样文库)、《R40的古典乐作曲家在中年时如何生活,留下了怎样的名曲》(广济堂新书)等。主持古典音乐网站CLASSICA。刘雨轩,1988年生于北京,2013年毕业于日本敬爱大学靠前学部,毕业后从事日语口译工作,业余兼职书籍翻译工作。大学期间因学院祭与古典乐结缘,学业之余曾参与学校古典乐部学习音乐等

用户评价

这本书的封面设计就吸引了我,低调的配色,带有复古感的字体,散发着一种沉静而智慧的气息,让我想起那些在午后阳光下,捧着一本厚重书籍细细品读的时光。拿到书后,我迫不及待地翻开,就被书中严谨的排版和清晰的章节划分所打动。虽然我并非音乐科班出身,但作者的语言风格却异常友好,没有让人望而却步的专业术语堆砌,取而代之的是娓娓道来的叙述,仿佛一位经验丰富的老师,耐心地引导着我一步步走进古典音乐的世界。书中的配图也恰到好处,无论是乐器介绍还是作曲家肖像,都为文字增添了不少趣味和直观性。我尤其喜欢其中关于早期巴洛克时期音乐发展的篇章,那些关于复调的解释,以及对蒙特威尔第等作曲家作品的浅析,让我对那个时代的音乐有了全新的认识。更让我惊喜的是,作者并没有止步于介绍作曲家和作品,而是深入探讨了音乐在不同历史时期所承载的社会文化背景,让我能够从更广阔的视野去理解这些流传千古的旋律。这本书不像是冰冷的知识点罗列,更像是一场穿越时空的音乐之旅,让我沉浸其中,乐此不疲。

评分这本书给我带来的,是一种全新的音乐视角。我以前听古典音乐,总觉得有些“雾里看花”,知道它好听,但却很难说出好在哪里。读了这本书之后,我发现自己开始能够“听出门道”了。作者在书中并没有回避一些相对专业的音乐术语,但他总是会用最简单易懂的方式去解释它们,而且还会结合具体的音乐作品进行例证,让我能够触类旁通。例如,他对赋格的讲解,就让我彻底明白了这种复杂的复调音乐是如何构建的。更让我惊喜的是,这本书的视野非常开阔,它不仅仅局限于某一个时期或某一个流派,而是将古典音乐的发展脉络梳理得非常清晰。在阅读过程中,我仿佛置身于一条时间的长河中,亲眼见证着音乐是如何从古至今不断演变和创新的。这本书让我对古典音乐产生了更深的敬意,也让我对未来的音乐探索充满了期待。我发现自己现在听音乐时,不再仅仅是被动的接受者,而是开始主动地去探索、去感受、去思考。

评分这本书带给我的,是一种潜移默化的启迪,它让我重新审视了自己对古典音乐的理解。我原本以为自己对古典音乐已经有了一定的了解,但读了这本书后,我才发现,原来自己之前的认知还停留在非常表面的层次。作者在书中探讨了许多关于音乐创作技法和发展演变的问题,这些内容虽然专业,但被作者处理得非常通俗易懂。比如,他对奏鸣曲式的讲解,就不仅仅是罗列几个术语,而是通过一个生动的故事,让我理解了奏鸣曲式是如何在音乐中构建起戏剧性的张力。我最欣赏的是,这本书并非一本枯燥的音乐史,它更像是一本关于“听懂音乐”的手册。作者强调了理解音乐需要“用心去听”,并且提供了很多实用的方法和思路。在阅读过程中,我常常会停下来,回想之前听过的某些作品,然后对照书中的讲解,发现自己似乎真的能听出一些以前从未注意到的细节。这本书让我意识到,欣赏古典音乐,不仅仅是听它的旋律是否优美,更在于理解它背后的结构、情感和时代意义。

评分初拿到这本书,我以为会是一本比较严肃的学术著作,但翻开后,我却被书中轻松自然的叙述方式所吸引。作者的语言非常有温度,他仿佛是一位多年好友,在与我分享他对古典音乐的热爱和见解。书中没有长篇大论的理论分析,更多的是一些生动的故事和形象的比喻,让我能够轻松地理解一些复杂的概念。例如,他用“建筑”来比喻交响曲的结构,用“色彩”来形容不同乐器的音色,这些巧妙的比喻让我瞬间茅塞顿开。我尤其喜欢书中关于浪漫主义时期音乐的章节,作者对于那些充满激情和戏剧性的作品的解读,让我感受到了作曲家内心澎湃的情感。这本书让我不再觉得古典音乐是高高在上、难以接近的艺术,而是变得鲜活、有趣,充满了人情味。我常常在阅读过程中,会不自觉地露出笑容,或是陷入沉思,仿佛与书中的人物和音乐一同经历着那些喜怒哀乐。这本书记在我的床头,我随时都可以翻阅,每次都能从中获得新的感悟。

评分这本书给我的感觉,就像是打开了一扇通往过去某个特定年代的窗户,我能真切地感受到那个时代的脉搏,以及音乐如何在其中扮演的角色。作者的叙述方式非常有感染力,他不仅仅是陈述事实,更像是把我带入到那个氛围中,让我去感受作曲家创作时的心境,去体会作品中蕴含的情感。比如,在描述莫扎特晚年创作的几部交响曲时,那种天才的灵光闪现,以及背后隐藏的对生命的思考,都通过文字淋漓尽致地展现出来。我发现自己常常在阅读某段文字时,不自觉地开始脑海中回响起相应的旋律,仿佛文字与音乐融为一体,互相辉映。这本书最让我印象深刻的是,它没有试图将所有古典音乐作品都进行细致入微的剖析,而是选择了一些具有代表性的作品,通过深入浅出的讲解,让我能够触及到它们的核心精髓。这种“少即是多”的处理方式,反而让我更容易吸收和理解,避免了信息过载的混乱感。我常常在读完一章后,会主动去搜索书中所提及的作品进行聆听,这种结合阅读与聆听的方式,让我的古典音乐欣赏体验提升了一个档次。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有