具体描述

基本信息

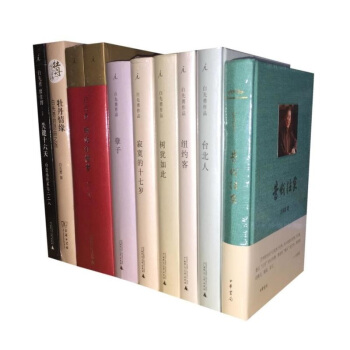

- 商品名称:唐宋词十七讲+人间词话七讲+小词大雅

- 作者:叶嘉莹

- 定价:153

- 出版社:北京大学

- ISBN号:9787301114919

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2007-01-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

这本书的价值在于,它有效地消弭了古典文学与现代读者之间的那道无形之墙。我原本以为,宋词的典故太多,隔阂感很重,但作者的讲解方式却充满了现代的阐释智慧。他没有直接翻译古文,而是用一种现代人的视角去重新“激活”这些词作的生命力。比如,他会巧妙地将某些经典词句与现代人的情感困境联系起来,让那些几百年前的哀愁和喜悦,在我们此刻的生活中找到对应的共鸣点。这种“古为今用”的处理,既尊重了文本的原貌,又极大地提升了阅读的亲切感和代入感。读完之后,我发现自己看风景、听音乐,甚至处理日常琐事时,脑海里都会不自觉地浮现出词中的意境,这说明这套书已经成功地在我的精神世界中播下了审美的种子,是值得反复品味的佳作。

评分这部汇集了唐宋词精粹的读本,简直是打开了我对古典诗词理解的一扇崭新大门。它不像以往我读过的那些严肃的学术著作,充满了拗口的理论和晦涩的术语,而是以一种非常亲切、娓娓道来的笔触,将那些耳熟能详的词作,从历史背景、作者心境到艺术手法,剖析得淋漓尽致。尤其是对于苏轼、辛弃疾这类大家的作品,作者不仅仅停留在表面的赏析,更是深入挖掘了他们所处时代的文化氛围与个人际遇对词风形成的影响。我尤其喜欢它对词牌和词韵的讲解,那些原本看起来枯燥的格律知识,在作者的阐释下,变得生动有趣,让人明白词的“不自由”恰恰是其美感的来源。读完后,我再回味那些千古名句时,总能捕捉到更深层次的情感共鸣,仿佛与词人隔着千年进行了一次心灵的对话。这套书不是冷冰冰的知识堆砌,而是热腾腾的文化传承。

评分如果说市面上很多词选本是“导游”,负责领你看风景,那么这套书更像是“私人教练”,它在训练你如何更好地去“感受”和“欣赏”词的美。我注意到,作者在谈论词的创作手法时,极少使用空泛的赞美,而是用大量的具体词例来支撑自己的观点。这种务实的态度非常打动我。比如,它会对比不同词人写“月”的差异,分析王沂孙的“冷月”与柳永的“清月”背后所承载的生命哲学有何不同。这种对比阅读法,极大地拓展了我对“意象”这一概念的理解。它教会了我如何从词的字里行间,去推导出作者没有明说的心绪,这是一种智力上的愉悦,更是一种审美上的提升。对于想要深入研究词学,又不愿被陈旧的学术框架所束缚的读者来说,这无疑是一份难得的指南。

评分我必须强调这套书在“气韵”上的把握,这是最难能可贵的一点。唐诗的“盛唐气象”是雄浑壮阔的,而宋词的“气韵”则更偏向于一种内敛的、士大夫式的风度与情怀。作者非常擅长捕捉这种时代精神的流转。在论述豪放派时,他并不只是强调其“豪”,更指出其“放”中蕴含的对朝廷的不满与对人生的旷达,将文学置于更广阔的社会历史背景下考量。读来感觉酣畅淋漓,仿佛能感受到那个文人辈出、思想激荡的时代脉搏。它的叙述节奏把握得极好,时而激昂,时而低回,使得整套书读起来毫不枯燥,像是在听一场精心编排的音乐会,高潮迭起,余音绕梁。

评分坦白讲,最初被这几本书吸引,是冲着那份对宋词“雅”的追求去的。我一直觉得,词这种文学体裁,在格调上总是高人一筹,它不像诗歌那样直抒胸臆,而是更擅长于营造一种“意境”,一种可供人反复咀嚼回味的幽微之美。这套书完美地捕捉到了这种“雅”。它没有过度渲染风花雪月,而是聚焦于词作本身的精妙结构和语言张力。比如,它对婉约派中那些看似柔弱实则蕴含巨大生命力的处理,让我对李清照的理解上升到了一个新的维度——她的“愁”不仅仅是闺阁之情,更是乱世中知识女性的坚韧与哀叹。作者对遣词造句的分析极其细腻,常常能指出那些看似不经意的叠字、转韵,是如何起到画龙点睛之效的。读着读着,便有一种沉浸式的体验,仿佛置身于宋代的词宴之上,亲耳聆听那些韵律和谐的歌咏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有