具体描述

基本信息

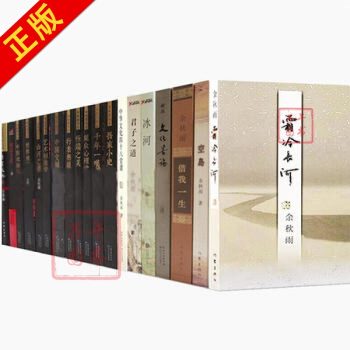

| 序号 | 书名 | ISBN | 出版社 | 页码 | 定价 |

| 1 | 空岛 | 9787506378925 | 作家出版社 | 251 | 36.00元 |

| 2 | 冰河 | 9787550233430 | 北京联合出版公司 | 249 | 38.00元 |

| 3 | 文化苦旅 | 9787535447340 | 长江文艺出版社 | 287 | 38.00元 |

| 4 | 霜冷长河 | 9787506316507 | 作家出版社 | 443 | 22.00元 |

| 5 | 君子之道 | 9787550233034 | 北京联合出版公司 | 275 | 38.00元 |

| 6 | 借我一生 | 9787506330152 | 作家出版社 | 617 | 42.00元 |

| 7 | 何谓文化 | 9787535461162 | 长江文艺出版社 | 270 | 38.00元 |

| 8 | 千年一叹 | 9787535461933 | 长江文艺出版社 | 294 | 35.00元 |

| 9 | 中国文脉 | 9787535461964 | 长江文艺出版社 | 425 | 38.00元 |

| 10 | 山河之书 | 9787535461940 | 长江文艺出版社 | 314 | 38.00元 |

| 11 | 行者无疆 | 9787535461957 | 长江文艺出版社 | 316 | 32.00元 |

| 12 | 吾家小史 | 9787535449429 | 长江文艺出版社 | 326 | 38.00元 |

| 13 | *之美 | 9787535458773 | 长江文艺出版社 | 234 | 48.00元 |

| 14 | 中国戏剧史 | 9787535468536 | 长江文艺出版社 | 265 | 38.00元 |

| 15 | 戏剧学 | 9787535469014 | 长江文艺出版社 | 466 | 58.00元 |

| 16 | 艺术创造学 | 9787535468543 | 长江文艺出版社 | 230 | 38.00元 |

| 17 | 观众心理学 | 9787535468550 | 长江文艺出版社 | 227 | 38.00元 |

| 18 | 中华文化48课堂 | 9787535493194 | 长江文艺出版社 | 316 | 38.00元 |

| 19 | 摩挲大地 | 9787506342568 | 作家出版社 | 296 | 36.00元 |

| 727.00元 |

作者简介

余秋雨,1946年8月23日生于浙江省余姚县,现任澳门科技大学人文艺术学院院长。中国文化学者,理论家、文化史学家、散文家。 1966年毕业于上海戏剧学院戏剧文学系。1980年陆续出版了《戏剧理论史稿》《中国戏剧文化史述》《戏剧审美心理学》。1985年成为中国大陆年轻的文科教授。1986年被授予上海十大学术精英。1987年被授予*突出贡献专家的荣誉称号。 2011年被授予甘肃联合大学荣誉教授。 2010年起担任澳门科技大学人文艺术学院院长。用户评价

这套书的阅读体验,对我的生活美学产生了颠覆性的影响。在此之前,我对于“美”的理解可能还停留在视觉的愉悦上,但作者的文字教会了我如何去“听”建筑的声音,“闻”历史的气味。他笔下的那些古迹,不再是游客打卡拍照的背景板,而是活生生的生命体,带着岁月的呼吸和记忆的重量。他能将抽象的时间概念,通过具象的物象来承载,比如一截残破的城墙,一块被风化的石碑,在他笔下,瞬间就拥有了千年的故事。这种将“景”与“情”、“物”与“理”完美融合的叙事功力,是极其罕见的。每读到一处描写,我都会立刻想放下书本,去寻找现实中与之对应的场景,哪怕只是家附近的一条老街,我也开始尝试用更审慎、更充满敬意的眼光去看待它。可以说,它提供了一套全新的“观看世界”的工具箱,让日常变得不再平庸,让每一次驻足都成为一次深入的对话。

评分如果要用一个词来形容阅读这全集后的整体感受,那就是“饱满”。它不是那种读完就扔在一边的消遣读物,而是那种需要时间去消化、去沉淀,并且会不断在你的脑海中回响的“思想伴侣”。文笔的华丽程度自不必说,但真正让我称道的是其内在的学识储备和思想的穿透力。作者似乎将地理学、历史学、人类学等多个领域的知识融会贯通,构建了一个宏大而又精密的知识网络,任何一个论点都不是孤立的,而是建立在深厚的基础之上。这种结构严谨的论证方式,极大地满足了我对知识体系构建的渴望。我发现自己开始主动去查阅书中所提及的典故和地理位置,每一次的延伸阅读,都像是在拓宽这本书带给我的疆域。这套书,与其说是阅读,不如说是一场长期的、高密度的智力投资,它回馈给读者的,是真正能够提升个体精神层次的“内功”。

评分老实说,我原本对散文这种文体是抱持着一种“故作高深”的偏见的,觉得无病呻吟的东西居多。但是,这部集子里的文字,却以一种近乎残酷的坦诚,撕开了生活表象的虚伪。作者的文字有一种奇特的质感,像是粗粝的砂纸,打磨着你的灵魂,让你不得不直面那些自己一直试图逃避的困境和迷茫。他写旅行,不是简单的风光描摹,而是将人置于极致的环境中,考察人性在极端条件下的反应;他写日常生活中的细枝末节,却能从中提炼出哲学的母题。那种对世俗的审视,带着一种洞悉一切的清醒和一丝不易察觉的悲悯,让人在会心一笑之后,又感到一阵寒意。我特别欣赏他那种结构上的游刃有余,看似信手拈来,实则布局精妙,常常在叙事的某个不经意间,抛出一个能击中要害的金句,让你不得不停下来,反复咀嚼。它不是那种读完能让你立刻获得心灵鸡汤的书,而是像一剂猛药,在你最安逸的时候,给你一次彻底的清醒。

评分与其他一些名家作品相比,这套书的“野性”和“力度”是极其突出的。它没有那种过度的温情脉脉,反而有一种大开大合的磅礴气势。在探讨文化冲突与民族精神时,作者展现了惊人的批判锋芒,他敢于直面那些令人尴尬甚至痛苦的真相,毫不避讳地揭示了我们文化肌理中的脆弱和矛盾之处。这种毫不留情的解剖,虽然在某些章节读起来有些沉重,甚至会引发不适,但正是这种“不适”,才真正推动了思想的进步。我感受到的不是被说教,而是在一场激烈的思想交锋中,我的思维被不断地锤炼和重塑。那些关于“失根感”的探讨,尤其触动了我,在一个全球化加速的时代,如何保持自我文化的辨识度和韧性,成为了一个迫切的问题。这本书没有给出简单的答案,但它清晰地指出了问题的复杂性,引导读者进行更负责任的思考。

评分这部鸿篇巨制,简直是一场穿越时空的文化盛宴,让我这个平日里只会追逐网络热点的“新新人类”都深深地被文字的魅力所折服。我原以为所谓的“全集”无非就是把以前零散的书籍拼凑起来,没什么新意,可翻开第一册,就被那种深沉而又犀利的笔触牢牢抓住了。作者对历史的洞察力,绝非纸上谈兵的学院派可以比拟的,他仿佛能直接与千年前的古人对话,将那些冰冷的历史事件,用富有温度和血肉的笔墨重新描绘出来。尤其是在描述那些宏大叙事背后的个体命运时,那种细腻的情感流露,让人在为历史的磅礴而惊叹之余,也不禁为那些渺小个体的挣扎和荣光而潸然泪下。我记得有一篇关于古蜀文明的探寻,那种对失落文明的追问与敬畏,让我对脚下的土地产生了前所未有的连接感。读这本书,就像是进行了一次精神上的深度拉力赛,它强迫你去思考,去质疑,去重新构建自己对世界和历史的认知框架,而不是被动地接受既定的结论。读完后,我感觉自己的精神世界被拓宽了好几个维度,不再满足于浅尝辄止的资讯,而是渴望更深层次的探究。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有