具体描述

基本信息

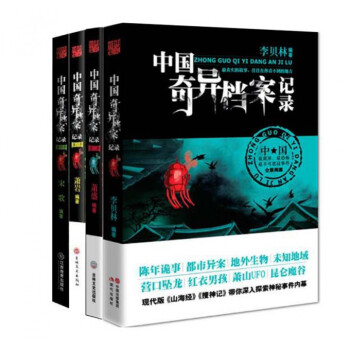

- 商品名称:中国奇异档案记录系列(1-4 季 全4册)

- 作者:李贝林

- 定价:117.4

- 出版社:现代

- ISBN号:9787514308228

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2013-04-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

不得不提我最近发现的一部关于“都市传说与心理投射”的论文集,这本书的视角非常独特,它不关心传说是不是真的,而关心“为什么人们需要相信它”。作者是一位社会心理学家,他用大量鲜活的案例——比如某个特定城市流传的“午夜公交车幽灵”或“网络代码中的邪恶信息”——来剖析现代社会焦虑的投射。他的分析逻辑清晰得像手术刀,将那些看似荒诞的故事,还原成对失控感、身份认同危机和技术恐惧的集体表达。书里充满了对当代媒体传播现象的观察,比如社交媒体如何加速一个都市传说的演化和扩散,这比单纯讲述故事有趣多了。它的文风充满了学术的严谨性,但表达方式又非常贴近生活,让人在阅读过程中不断反思自己的信息接收习惯。读完后,你对身边那些看似无稽的流言蜚语,都会多了一层理解和同情的目光,因为它揭示了集体无意识的深层需求。

评分这套书简直是本人的“奇遇指南”,虽然我看的并不是《中国奇异档案记录系列》,但我最近沉迷的另一套关于神秘事件的书籍,那种感觉真是令人难忘。比如那本讲“消失的村庄”的,作者以一种近乎考古学家的严谨态度,将所有细节铺陈开来,从当地的口述历史到模糊不清的旧照片,仿佛你真的置身于那个迷雾缭绕的山谷,试图拼凑出那些居民在一夜之间蒸发的原因。作者没有急于给出结论,而是让我们跟着他的脚步,一步步深入迷局,那种层层剥茧的阅读体验,比看悬疑小说还要过瘾。书里对各种民间传说的考证也做得非常扎实,引用的地方志和家谱,都让人感觉到背后是下了大功夫的。每次读完,都会忍不住在网上搜索相关资料,那种求知欲被极大地激发出来了,让我对我们脚下的这片土地,那些被历史遗忘的角落,产生了更深的好奇心。总之,这本书成功地将历史的厚重感与未解之谜的吸引力完美结合,读起来酣畅淋漓,强烈推荐给所有对“不可能发生的事”抱有探究精神的朋友。

评分最近迷上了一套关于“失落的古代技术”的系列读物,感觉自己像个重返古代的工程师。这本书的厉害之处在于,它完全抛弃了那种浮夸的“史前文明吊打现代科技”的论调,而是脚踏实地去复原那些古代建筑、冶金和天文工具的制作流程。比如,书中用大量的图表和三维重建模型,来解释埃及神庙的石块是如何在没有现代机械的情况下被精准切割和运输的。作者的语气非常冷静、客观,几乎是在写一本技术手册,但正是这种极度的技术化描述,反而让人感到震撼——原来人类的智慧在很久以前就已经达到了令人难以置信的高度。阅读过程中,我甚至打印出了几页的图纸,试图用我现有的工具去理解那些古人的智慧。这套书真正做到了“用事实说话”,它没有煽情,但其所展现的古代文明的创造力,足以让人心悦诚服,是对“野蛮时代”这个概念的有力反驳。

评分说实话,我对那种宏大叙事总是提不起兴趣,但最近读到的那本关于“二十世纪初欧洲秘密社团兴衰史”的书,却彻底抓住了我的眼球。这本书的魅力在于它的“微观切入点”。作者没有去讨论那些臭名昭著的共济会或圣殿骑士团的陈词滥调,而是将镜头对准了一些几乎无人知晓的小型炼金术团体和神秘学沙龙。他通过挖掘私人信件、日记和少量被解密的警务档案,描绘了一幅上流社会精英在特定历史背景下寻求“精神庇护”的众生相。那些贵族、艺术家、科学家如何在光怪陆离的晚宴后,转而投身于晦涩难懂的符号学研究,那种反差感极其迷人。文字风格非常古典,带着一种老派知识分子的韵味,引经据典,娓娓道来,读起来像是在品鉴一壶陈年的威士忌。它揭示的不是阴谋论,而是人性在时代变革中的脆弱与迷茫,非常深刻,让人回味无穷。

评分我最近手头正在啃的这套关于“异星文明接触史”的合集,和那种官方记载完全是两个极端,简直像是一个地下文库被意外解封了。作者的叙事风格非常口语化,充满了个人色彩和一种近乎偏执的求真精神,大量的篇幅用于梳理那些被主流科学界嗤之以鼻的目击者证词。他会详细描述目击者当时的天气、周围环境、甚至是他们当天的穿着,这种近乎冗余的细节反而构建出一种极强的真实感,让你不得不去思考:难道这么多人都在撒谎或者产生幻觉吗?最妙的是,他引入了大量的跨学科分析,比如从天体物理学角度推测信号的来源,或者用心理学模型来解释集体歇斯底里现象。整本书读下来,你会被一种强烈的“我们可能不是孤独的”的预感所笼罩,它不提供任何确凿的证据,但它提供的思考框架,足以让你对头顶的星空产生敬畏。这本书的价值不在于“证明什么”,而在于“激发思考”,非常烧脑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有