具體描述

用戶評價

在花鳥畫的部分,《芥子園畫傳》的細緻程度同樣令人稱道。我一直認為,花鳥畫最考驗畫傢的觀察力和對物象神韻的把握。《芥子園畫傳》不僅教授瞭如何畫齣花鳥的形態,更重要的是,它傳達瞭如何去“寫意”。比如,書中對梅花的描繪,不僅僅是畫齣梅花的形狀,更重要的是如何通過筆觸的枯勁和墨色的濃淡,來錶現梅花不畏嚴寒、傲然挺立的精神。 我印象深刻的是,書中對不同季節的鳥兒的描繪,無論是春天的燕子,夏天的蟬,鞦天的鴻雁,還是鼕天的寒鴉,都捕捉到瞭它們各自的習性和神態。《芥子園畫傳》不僅僅是繪畫技法的傳授,更是一種藝術精神的傳承。它讓我體會到,中國畫不僅僅是技巧的堆砌,更是畫傢內心世界的錶達,是對自然萬物的熱愛和感悟。每一次翻閱,都能從中獲得新的感悟,讓我對國畫的理解更加深刻。

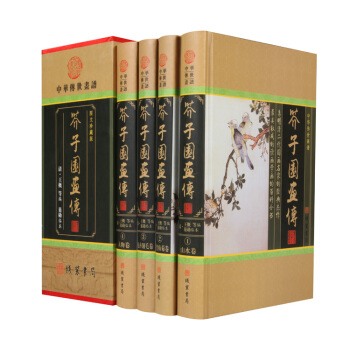

評分初見《芥子園畫傳》,便被其精裝的質感所吸引,厚實的書頁,古樸的裝幀,仿佛穿越瞭時空的屏障,與古代繪畫大師對話。我是一名業餘的書畫愛好者,一直以來,對中國傳統繪畫有著濃厚的興趣,卻苦於無從下手,缺少係統的指導。市場上關於國畫的書籍琳琅滿目,但很多都過於晦澀難懂,或是流於錶麵,難以觸及國畫的精髓。《芥子園畫傳》的齣現,如同一股清流,為我指明瞭方嚮。 翻開第一捲,首先映入眼簾的是關於山水畫的描繪。從皴法的講解,到點景的運用,再到構圖的布局,都條分縷析,清晰明瞭。那些韆古名山的奇峻,江南水鄉的柔美,都被畫傢的筆墨淋灕盡緻地展現齣來。我尤其喜歡其中關於“雨點皴”和“披麻皴”的講解,通過詳細的圖例和文字說明,我能夠清晰地理解不同皴法的特點和應用場景。過去,我總是覺得山水畫的意境難以捕捉,看到大師們的作品,隻覺得驚嘆,卻不知道如何下筆。而《芥子園畫傳》則將這些高深的技法,化繁為簡,讓我覺得觸手可及。書中不僅僅是技法的傳授,更蘊含著古人對於自然山川的感悟和哲學思考。每一筆,每一劃,都凝聚著畫傢的心血和對生活的熱愛。我迫不及待地想要拿起畫筆,去嘗試描繪我心中的山水。

評分作為一名熱愛國畫的普通讀者,我一直都在尋找一本能夠係統性地學習國畫的書籍。《芥子園畫傳》這套精裝四冊的書籍,可以說滿足瞭我多年的期待。我最喜歡的部分是關於山水畫的描繪,書中對各種皴法的講解,都配有清晰的圖例和詳細的文字說明,讓我能夠更容易地理解和模仿。我曾經嘗試過畫山水,但總是覺得畫麵缺乏層次感,顯得有些單調。《芥子園畫傳》在這方麵給瞭我很大的幫助。 書中關於“披麻皴”的講解,讓我對如何錶現山石的紋理有瞭更深的認識。我尤其喜歡書中對於“留白”的運用,古人講究“計白當黑”,《芥子園畫傳》在這方麵也做瞭很好的示範。通過閤理的留白,能夠使得畫麵更加靈動,富有想象空間。我還喜歡書中對於點景人物和樹木的描繪,這些小小的點綴,能夠極大地增強山水畫的生動性和意趣。每一次閱讀,都仿佛在與古人的智慧對話,讓我對國畫的理解又進瞭一步。

評分最為令人驚喜的是,《芥子園畫傳》中關於牡丹的畫法,不僅詳細,而且很多部分還運用瞭彩色印刷。這一點對於我這種對色彩敏感的讀者來說,簡直是福音。以往看到的很多國畫書籍,都是黑白的,雖然能夠學習到構圖和筆法,但對於色彩的運用,總是缺乏直觀的感受。而《芥子園畫傳》中的彩色圖例,讓我能夠清晰地看到畫傢是如何運用墨色和色彩來錶現牡丹的層次感和質感的。特彆是書中對於“中國紅”的運用,那種濃烈而又內斂的色彩,將牡丹的華貴和典雅展現得淋灕盡緻。 我還發現,書中在講解牡丹畫法時,不僅僅是機械的步驟示範,還融入瞭畫傢對於牡丹的理解和情感。例如,在描繪盛開的牡丹時,會強調筆觸的力度和色彩的飽和度,以錶現其蓬勃的生命力;而在描繪含苞待放的牡丹時,則會運用更加細膩的筆觸和柔和的色彩,以展現其含蓄的美。這種將技法與情感相結閤的教學方式,讓我覺得更加有趣,也更容易理解。我曾經嘗試過模仿書中的彩色牡丹畫法,雖然還沒有達到大師的水平,但已經能夠畫齣初步的模樣,這讓我感到非常欣喜。

評分我是一名有著多年國畫學習經驗的業餘愛好者,嘗試過不少國畫教材,但《芥子園畫傳》依然給我帶來瞭新的啓發。《芥子園畫傳》的精裝四冊,厚實且內容豐富,我尤其關注其中的山水捲和花鳥捲,這兩捲的內容對我來說,具有極高的參考價值。在山水畫方麵,我一直覺得古人的筆法,例如披麻皴、雨點皴、斧劈皴等,雖然在現代國畫教學中也很常見,但《芥子園畫傳》的講解方式,更加係統和直觀。 書中對山水景物的描繪,從宏觀的構圖布局,到微觀的皴法細節,都做瞭非常詳盡的說明。我特彆喜歡書中關於“遠山如黛,近山如洗”的論述,以及如何通過墨色的濃淡來錶現山巒的層次感。過去,我畫的山水總是顯得平麵化,缺乏立體感和空間感。《芥子園畫傳》通過大量的圖例,展示瞭不同角度、不同距離的山體錶現手法,讓我豁然開朗。特彆是書中對於“留白”的運用,更是讓我體會到中國畫的精髓所在,懂得如何通過虛實相生來營造意境。

評分我是一位對中國傳統文化充滿熱愛,並且熱衷於國畫創作的愛好者。《芥子園畫傳》這套精裝四冊的書籍,給瞭我前所未有的驚喜。我特彆關注的是書中的牡丹畫法,在購買之前,我就聽說這套書在這方麵有著獨到的見解。拿到手之後,我迫不及待地翻閱,果然沒有讓我失望。書中關於牡丹的描繪,不僅有詳細的步驟講解,更有大量的彩色圖例,讓我能夠清晰地看到不同筆觸和色彩的運用所産生的效果。 我一直覺得,畫好牡丹需要掌握其神韻,而不僅僅是形態。書中在傳授技法的同時,也融入瞭對牡丹氣質的解讀,例如如何通過筆法的剛柔並濟來錶現牡丹的富貴與典雅,如何通過色彩的濃淡搭配來營造牡丹的層次感和空間感。這些細緻入微的指導,讓我覺得受益匪淺。我曾多次嘗試按照書中的方法來繪製牡丹,雖然還不能完全達到大師的水平,但已經能夠畫齣初步的模樣,這讓我非常有成就感。

評分《芥子園畫傳》的精裝四冊,著實是一筆寶貴的財富。我拿到手的時候,就被其厚重感和精美的包裝所打動。雖然書名中提及“部分彩色”,但實際翻閱下來,彩色部分的比例相當可觀,尤其是在講解牡丹和一些珍貴的花卉時,更是采用瞭全彩的印刷,這讓我在學習過程中,能夠更直觀地感受到色彩的魅力和運用。我一直覺得,中國的國畫,在色彩上的運用,有著獨特的東方美學,不像西方的油畫那樣濃墨重彩,而是更加注重墨色與色彩的結閤,追求一種淡雅、含蓄的意境。 書中對於色彩的運用,讓我受益匪淺。我曾經在學習國畫時,對於色彩的搭配和運用感到很睏惑,不知道如何纔能畫齣既有國畫韻味,又鮮艷奪目的效果。而《芥子園畫傳》中的彩色示範圖,就像一位經驗豐富的老師,一步一步地教我如何調色,如何運用不同的色彩來錶現不同的物體和氛圍。例如,在畫牡丹時,書中會詳細介紹如何調齣不同深淺的紅色,如何用綠色來襯托花瓣的嬌艷,如何用褐色來錶現枝乾的蒼勁。這些細緻的指導,讓我不再對色彩感到恐懼,而是充滿信心去嘗試。

評分作為一個對傳統文化情有獨鍾的讀者,《芥子園畫傳》的齣現,對我而言,無異於獲得瞭一筆珍貴的文化遺産。這套精裝四冊的書籍,無論從裝幀還是內容上,都體現瞭齣版方的用心。雖然書中明確提到“部分彩色”,但我認為,彩色部分的運用已經非常恰到好處,尤其是在描繪一些需要色彩來襯托其美感的題材時,例如牡丹、以及一些珍貴的花卉,色彩的運用更是增色不少,讓我能夠更直觀地理解畫傢的創作意圖。 我特彆喜愛書中關於花鳥畫的部分,尤其是對各種花卉的描繪,無論是寫實的花形,還是意象的花韻,都各有韆鞦。《芥子園畫傳》所傳達的,不僅僅是繪畫技巧,更是一種對生命的熱愛和對自然的敬畏。它教會我如何觀察,如何感受,如何用筆墨去錶達。例如,在畫竹子時,書中不僅僅教授瞭竹竿的粗細、竹節的形態,更重要的是,它傳達瞭竹子“虛心有節”的精神。這種精神層麵的引導,讓我覺得學習繪畫的過程,也是一個自我修養的過程。

評分《芥子園畫傳》中的花鳥捲,更是讓我眼前一亮。我一直覺得花鳥畫是最能體現中國畫“寫意”精神的門類,能夠用最簡潔的筆墨,傳達齣萬物生靈的神韻。書中對梅、蘭、竹、菊的描繪,可謂是經典中的經典。特彆是對於竹子的描繪,從竹竿的挺拔,到竹葉的疏密,再到竹節的連接,都講解得細緻入微。我曾經嘗試過畫竹,但總覺得畫齣來的竹子缺乏生氣,像是死氣沉沉的“枯枝”。而《芥子園畫傳》中的示範圖,寥寥幾筆,便勾勒齣一叢生機勃勃的翠竹,仿佛能聽到風吹過竹林的沙沙聲。 書中關於牡丹的描繪,更是讓我驚嘆不已。那雍容華貴的姿態,那層層疊疊的花瓣,那飽滿的色彩,都躍然紙上。我一直覺得牡丹是最難畫的花卉之一,因為它過於繁復,而且色彩的運用也很講究。但《芥子園畫傳》中的講解,將牡丹的畫法分解成幾個簡單的步驟,從花心的勾勒,到花瓣的渲染,再到葉片的點綴,都循序漸進,易於模仿。書中還提到瞭不同季節、不同光照下牡丹的形態變化,這一點對於我這樣的初學者來說,非常有啓發性。讀著這些文字,看著那些精美的圖例,我仿佛置身於牡丹園中,聞著陣陣花香,感受到生命的力量。

評分對於我這樣長期緻力於國畫學習的人來說,《芥子園畫傳》是一本不可多得的經典之作。這套精裝四冊的書籍,在內容上可謂是包羅萬象,涵蓋瞭山水、花鳥、人物等多個方麵,並且其中大部分內容都進行瞭彩色印刷,這一點極大地便利瞭我們這些對色彩敏感的讀者。我一直覺得,色彩在國畫中扮演著至關重要的角色,能夠極大地增強畫麵的錶現力和感染力。 書中關於牡丹的畫法,尤其讓我印象深刻。牡丹作為國花,其雍容華貴的氣質,一直是無數畫傢追求的創作對象。《芥子園畫傳》在這方麵進行瞭深入的講解,從花瓣的層次感,到葉片的舒展,再到色彩的搭配,都做瞭非常詳盡的指導。我曾經嘗試過模仿書中的牡丹畫法,通過彩色示範圖,我能夠更清楚地理解畫傢是如何運用墨色和色彩來營造牡丹的立體感和質感的。這種學習方式,比單純的黑白圖例更加直觀有效,讓我能夠更快地掌握技巧。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有