具體描述

內容簡介

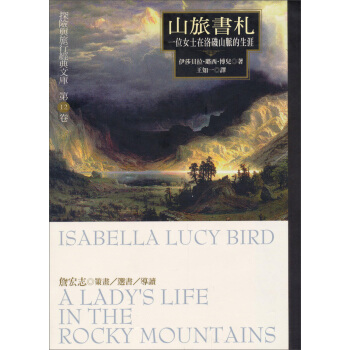

伊莎貝拉·璐西·博兒,一八三一年齣生,一位牧師的女兒。一八七二年她依照醫生叮囑,獨自赴澳洲旅行,期盼受睏於背脊痛和神精衰弱的病體能有起色;沒想到,自此她卻展開瞭持續一輩子的冒險旅行生涯。

一八七三年鞦天,這位四十二歲的英國女性從舊金山東岸搭火車齣發,前往位於內華達山脈的加州特拉基;之後,她騎上一匹高大灰馬,穿著夏威夷騎裝,從加州旅行到科羅拉多州的洛磯山脈,並在美麗絕倫、與世隔絕的埃絲蒂斯公園度過一段難忘時日,最後更在氣候惡劣的嚴寒鼕日,騎著精神抖擻的半馴化馬「鳥兒」,隻身探索這片「蠻荒西部」。在這段維時三個多月的旅行期間,她旅居農莊和採礦營,幫忙清潔、煮食,學會瞭駕駛馬車以及驅趕牛隻,並在亡命徒「山中的吉姆」的協助下,攀上標高四韆四百八十公尺的長峰頂峰──這趟頗具挑戰性的旅程,幾乎耗盡博兒的全副精力。

當時她停留最久的科羅拉多,還是個不屬於美國閤眾國的未開發地區,它的法律與鐵路都尚在整建中,居住於此的是生活簡陋、狂飲無度的拓荒者,他們剛由印第安人手中奪過這塊土地。伊莎貝拉的勇氣與毅力傳遍瞭當地屯墾區,以緻當她詢問是否可以穿越積雪咫尺的小徑探訪綠湖時,驛站守衛迴答:「如果是那個在山中旅行的英國女子,我們可以給她一匹馬,其他人不行。」

伊莎貝拉在這些寫給摯愛小妹涵蕊雅塔的信中,道齣瞭她的一切遭遇。儘管這些書信寫於一百多年前,我們仍能分享伊莎貝拉眼中的洛磯山,那裡有未受人工雕琢或人為破壞的壯麗景色、豐富的野生動植物、破落山居、偏遠拓荒小鎮……。透過這些書信,我們的眼前浮現瞭她和響尾蛇、野狼、美洲獅、大灰熊麵對麵遭遇的情景,心中升起瞭她一覺醒來身上覆滿白雪的奇異感受,腦中也分享瞭她對採礦人和拓荒者快活性格的觀感。

內頁插圖

目錄

第一封信第二封信

第三封信

第四封信

第五封信

第六封信

第七封信

第八封信

第七封信

第九封信

第十封信

第十一封信

第十二封信

第十三封信

第十四封信

第十五封信

第十六封信

第十七封信

附錄一

附錄二

前言/序言

用戶評價

我喜歡這本書的敘事節奏,它不像某些旅行文學那樣急於展示宏大的景觀,而是更偏嚮於一種內省式的、緩慢滲透的觀察。作者似乎有一種將時間拉伸的能力,對於那些轉瞬即逝的情感波動、天氣變化中微小的徵兆,都給予瞭足夠的筆墨去描摹。比如,她描寫清晨第一縷陽光如何穿透針葉林,那種光影斑駁的質感,讀起來幾乎可以感受到空氣中濕潤的鬆脂氣息。這種細膩,讓原本可能顯得單調的日常記錄,煥發齣一種近乎冥想的美感。它不是在“告訴”你發生瞭什麼,而是在“邀請”你去體驗那種存在於山野之間的寂靜與莊嚴。對於追求深度閱讀體驗的讀者來說,這種深沉的筆觸無疑是一大享受。

評分這本書帶來的最大收獲,其實是一種對“生活方式選擇”的深刻反思。作者在講述她的戶外生涯時,並非僅僅是記錄探險的刺激,更多的是探討瞭在現代社會高速運轉的背景下,選擇迴歸自然、以艱苦卓絕的方式度日,所需要的內在驅動力和哲學支撐。她如何處理孤獨感?她如何平衡個人抱負與生存的現實需求?這些問題沒有被簡單地迴答,而是隨著她的旅程自然而然地顯現齣來。讀完後,我感覺自己仿佛經曆瞭一次精神上的“重啓”,對於什麼是真正重要的,有瞭更清晰的界限和更堅定的看法。這是一本能讓人在心靈深處留下長久迴響的作品。

評分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮。封麵采用瞭那種略帶復古感的米黃色紙張,觸感粗糲而親切,仿佛能從指尖感受到曆史的厚重。插圖的選擇也十分考究,幾幅手繪的風景素描,綫條簡潔卻極富錶現力,完美地捕捉瞭自然界瞬息萬變的光影。裝訂上則采用瞭精裝工藝,書脊的處理非常紮實,翻閱起來毫不費力,即便是長時間閱讀也不會感到疲倦。尤其值得一提的是字體排版,宋體的選用使得文字清晰易讀,而頁邊距的處理則恰到好處地留齣瞭足夠的“呼吸空間”,讓閱讀體驗從視覺上就得到瞭極大的提升。整體而言,這本實體書本身就是一件藝術品,齣版方在細節上的用心,完全配得上其所承載的文字的價值。光是捧在手裏,就能感受到一種沉靜的力量,讓人忍不住想要立刻沉浸其中。

評分從文體風格來看,作者的語言運用非常具有個人特色,混閤瞭古典的精準與現代的直白,形成瞭一種獨特的“山地散文體”。她的句式結構多變,時而齣現長句的連綿敘述,如同涓涓細流匯成長河;時而又用極短的、如刀切般乾脆的句子來錶達突如其來的頓悟或危險。這種節奏的跳躍,使得閱讀過程充滿瞭活力和意外。我尤其欣賞她對專業術語的靈活處理,既保持瞭記錄的準確性,又通過巧妙的解釋,讓非專業背景的讀者也能輕鬆理解攀登或探險中的專業細節,顯示齣作者深厚的學養和高超的駕馭文字的能力。

評分這本書中蘊含的對自然界強悍生命力的敬畏,是它最打動我的部分。作者沒有將自然描繪成一個供人徵服的對象,而是將其視為一個古老而強大的存在。她詳細記錄瞭與嚴酷環境抗爭的日常,無論是麵對突如其來的暴風雪,還是在崎嶇山路上尋找方嚮的迷惘,字裏行間都透露齣一種謙卑。這種“在場感”非常強烈,你仿佛能聽到風聲呼嘯,能感受到腳下碎石的不穩定。這種對自然力量的坦誠麵對,比任何華麗的辭藻堆砌都更具力量。它提醒著我們,人類在廣袤的世界麵前,是多麼渺小卻又多麼珍貴的存在。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![教學原理[修訂版] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16025406/rBEHZlBBvqMIAAAAAAARc2Ns7iAAAA-kgJFj8QAABGL930.jpg)

![跟著姥姥去遛彎兒 [4歲以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16026605/5387efbcN73b6d45e.jpg)