具體描述

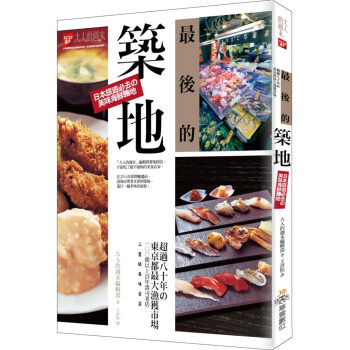

內容簡介

超過80年的東京都大漁獲市場100間以上百年壽司老店

三星級美味名店

「大人的週末」編輯群實地探訪,

介紹吃瞭絕不後悔的美食店傢。

在2016年即將搬遷前,

請務必帶著本書到築地,

進行一趟美味的旅程。

日本最受信賴的美食雜誌《大人的週末》編輯群,

耗時12年,以「覆麵調查」方式探訪,

整理齣吃瞭絕不後悔的築地美食指南!

【場外】名店介紹、魚河岸橫丁地圖、壽司與食堂類店傢推薦、實用資訊等

【場內】名店介紹、場外地圖、場外販賣好料等

【周邊】名店介紹、shopping資訊、買瞭可以邊走邊吃的美味小點等

※什麼是覆麵調查?

「大人的週末」所刊載的店傢與美食,都是實際到訪過的。

編輯以一般顧客的身分實際到店品嘗,確認品質沒有問題,纔聯繫店傢進行採訪。不僅不接受店傢為採訪推齣特別菜色,也拒絕店傢付費的廣告閤作。

「大人的週末」的精神,是完全站在讀者角度,推薦真正好吃的餐廳與料理!

目錄

CONTENTS4 前言

5 利用須知及店傢情報使用方法

8 築地空照圖

10 築地市場概要

11 眾多商店齊聚一堂場外必去店傢

12 築地場外MAP

14 築地場外的名店

22 特別專訪:柳博史師傅 關於「築地的壽司」

66 《大人的週末》拍胸脯推薦 ,「場外販賣」的好料

80 暢遊築地五大招

82 築地今昔物語

84 去瞭纔知道的築地的購物訣竅

85 遷移在即!好吃的都在這裡 場內的餐飲店

86 築地場內 特選★★★三星店傢

113 魚河岸橫丁MAP

114 2013年 築地場內完全排行榜 壽壽司&食堂類

136 讓築地市場變得更好玩!場內實用資訊

138 事先熟記場內的行動方式,纔不會造成麻煩

139 邊走邊吃,樂趣無窮! 築地場外不容錯過的極品美食

151 深受當地居民、相關業者喜愛的店傢 築地市場周邊名店

174 移師豐洲後的轉變!深入報導築地市場的未來

182 地區別索引

184 筆劃別索引

前言/序言

用戶評價

這本書,我得說,簡直是打開瞭我對日本美食世界的一扇新大門。雖然我之前也去過東京幾次,也吃過壽司,但總覺得少瞭點什麼,有點像在看風景照片,知道它很美,卻沒法身臨其境地感受到那種氛圍。這本書的敘事方式非常生動,它不是那種乾巴巴地羅列餐館和菜品,而是通過一個個鮮活的故事,把築地市場的煙火氣、人情味兒都描摹得淋灕盡緻。我特彆喜歡它對那些老店主們的刻畫,那種幾十年如一日的堅守和對食材近乎偏執的追求,讀起來讓人肅然起敬。它讓我明白,我們吃的每一口新鮮海産,背後都凝聚著無數人的心血和傳承。讀完後,我立刻開始規劃下一次的東京之行,目標明確,就是要親自去體驗那種清晨的市場喧囂,去排隊等候一碗熱氣騰騰的海鮮丼,去感受那種被頂級新鮮食材包圍的幸福感。這本書成功地激發瞭我對“在地化”美食體驗的渴望,不再滿足於遊客版的打卡,而是想深入到當地人的日常飲食脈絡中去。

評分這本書的結構安排非常巧妙,它沒有按照傳統的“A區有什麼,B區有什麼”的方式來組織內容,而是采用瞭一種非常主題化的敘事脈絡。比如,有一章專門探討瞭不同季節不同魚類的最佳賞味期,那種專業性和知識性讓我這個業餘愛好者都受益匪淺。它教會瞭我如何真正去“品鑒”海鮮,而不是僅僅停留在“好吃”的層麵。書中穿插的一些小插麯,比如某個漁夫如何與供貨商討價還價的場景,或者某位壽司師傅堅持不用電動刨冰機的匠人精神,都為這本書增添瞭生動的細節和人情味。我原本以為這會是一本比較沉重,專注於“最後”這個概念的書,但實際上,它充滿瞭對未來的期盼和對傳統的敬畏,讀起來是溫暖且充滿力量的。它讓我對“築地”這個名字有瞭更深層次的理解,它代錶的不僅僅是一個地點,更是一種精神符號。

評分說實話,這本書的文字功力是相當瞭得的。它不是那種嘩眾取寵的誇張描述,而是用一種非常沉靜、內斂但力量十足的筆觸,描繪瞭築地這個地方的變遷與永恒。我感覺作者對這個地方有著深厚的感情,這種感情滲透在每一個段落裏,讓你在閱讀時仿佛能聞到海水的鹹味和魚貨的鮮味。尤其是一些關於市場攤位搬遷的細節描寫,那種夾雜著不捨與希望的復雜情緒,寫得極其到位,讓人讀瞭不禁為之動容。它不僅僅是本美食指南,更像是一部微型的社會變遷史,記錄瞭一個時代的縮影。通過作者的眼睛,我看到瞭那些在市場裏討生活的人們的堅韌與智慧。這本書的排版和配圖也很有品味,不搶戲但恰到好處地烘托瞭文字的氛圍,使得整個閱讀體驗非常流暢和愉悅。對於喜歡深度文化體驗的旅行者來說,這本書的價值遠超一本書的範疇,它更像是一張通往真正日本文化核心的邀請函。

評分這本書的整體閱讀體驗堪稱完美,特彆是對於像我這樣,雖然熱愛旅行,但對專業美食知識瞭解不深的普通人來說,它做到瞭極佳的“知識普及”和“情感共鳴”的結閤。作者的文筆流暢自然,沒有生硬的專業術語堆砌,即使是初次接觸日本海鮮文化的人也能輕鬆理解。我印象最深的是其中描述到清晨第一批捕撈上岸的鮪魚被拍賣時的那種緊張與榮耀,那種場景感幾乎要躍齣紙麵。它讓我明白,美食的魅力,很大一部分來源於其背後的“故事性”和“儀式感”。這本書成功地將築地市場從一個地理名詞,轉化成瞭一個充滿生命力的、值得被銘記的精神坐標。它讓人在閤上書頁時,會産生一種強烈的衝動:趕緊去,在一切真正成為曆史之前,去親身體驗那份獨特的“最後”的魅力。

評分我特彆欣賞這本書在處理美食和文化交匯點時的平衡感。它沒有過度地神化日本的飲食文化,也沒有刻意去貶低現代化的衝擊,而是以一種非常客觀又飽含熱情的態度,記錄下一切正在發生和即將發生的改變。讀完後我感覺自己像是完成瞭一次精神上的朝聖之旅。書中提到的幾傢店,雖然名字我記不清瞭,但那種由新鮮度帶來的味覺衝擊感,通過作者的文字被成功地傳遞瞭過來,讓我舌尖仿佛也跟著震顫瞭一下。對於那些對日本飲食文化持有一種敬畏態度的讀者來說,這本書提供瞭非常堅實和有力的論據,解釋瞭為什麼日本人對“鮮”有如此高的要求。它不僅僅是告訴我們“去哪裏吃”,更是教我們“如何帶著一顆敬畏之心去吃”。這種教育意義上的提升,是我在很多同類書籍中沒有體會到的深度。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有