具体描述

内容简介

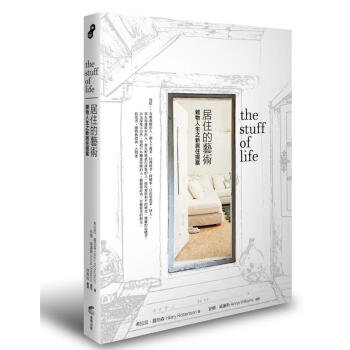

寫給──有整潔癖的人、個人主義者、反傳統者、探險家、自由思想家、怪人、常在海邊散步的人、會在野地進行採集的人、鼓吹愛與和平的嬉皮、梭羅的追隨者,以及深愛大自然、想把戶外搬進屋裡的人、藝術愛好者、有鑑賞者的眼光、拾荒者、廢物舊貨商、古物迷……精緻又不帶偏頗的東西方混搭風、融合民族風或工業風的物件與古董和普普藝術、深受現代藝術、音樂、與街頭生活的影響而展現的強烈風格……如果,你已經看多了法國式的奇思妙想、北歐式的實用主義、或者是義大利式的精巧細緻,或日本式的明亮簡樸,不妨收藏這本,不一樣的歐洲風格的收納布置書──

在知名室內造型師希拉蕊?羅伯森Hilary Robertson的最新著作裡頭,為讀者介紹該如何在家中呈現屬於自己的「生活的物件」,也就是那些隨著生活的變遷和時間的流逝,自然累積的雜物們。事實上,家的風格是從眾多的「生活物件」中流瀉出來的。室內設計師幫助你打造一個適合居住的空間,而「風格」設計師則教你將自己的人生、日常放進這空間。

「許多室內設計師的作品,都讓我覺得他們在設計旅館而不是住家,因為裡頭的陳設和居住者一點關連性也沒有。一個理想的住家,裡頭應該要有裝飾品、花瓶、雕像、小孩的畫、帽子和單車等,我稱之為『生活的物件』的東西。」

打造一個居家環境實際上就是在擺設──你經年累月收集來的這些物件;每個物件都有它的故事,足以喚醒你對某些地方、某些人、以及探索興味的記憶。這也是向世界展現你是怎麼樣的一個人的方式:這是展示自我的博物館;是一窺你個人特質的線索。

◎「有效管理雜亂」不代表你必須隱蔽一切。

◎提到收納,可別小看了一把木梯、或優雅纖細的摘果梯的效用。

◎假使你的收藏裡有許多大大小小不同的物件,你可以先按照尺寸分組,然後再一組組放進個別的隔間裡展示。

◎開放式衣櫃、有玻璃門或無門的小壁櫥、可以放置小玩意兒的鉛字架──這些都是很棒的收納空間。

◎實際上,任何物件都可以自成一種收藏。

希拉蕊?羅伯森說,「所有的物件──即便它再怎麼不起眼──只要慎重其事加以安排布置,都能綻放它的美麗。而『美』(不論「美」對你而言的定義如何),正是靈魂的慰藉。」「the stuff of life」是指從畫作、裝飾品、到家族相片和廚房設備,我們一點一點積累出來的所有物。在本書中,知名的室內風格設計師希拉蕊?羅伯森要介紹許多營造室內風格與展示生活物件的創意方法。

作者简介

■作者簡介希拉蕊?羅伯森 Hilary Robertson

她是一位室內造型師和記者,除了撰寫跟設計和建築議題相關的報導,她也為Harrods和Zoffany等客戶拍攝照片。她目前居住於美國紐約的布魯克林。

"我愛旅行,也喜愛到達一處新天地的感覺,於是我選擇效法先人們搭乘瑪麗皇后號(Queen Mary)的精神,帶著三歲的孩子前往紐約。我帶了六大箱的行李,大多數的珍藏(與我們大部份的傢俱)不是被留在倉庫裡,就是送給朋友了。如果說我對於放下那些從倫敦黑斯廷(Hastings)或其它任何二手商店、市集、後車廂舊貨市集(car boot sales)、古董店經年累月收集來的珍藏完全不以為意,那是騙人的。我試著說服我自己,生活裡少了這些東西也挺不錯的;至少算得上乾淨俐落。或許我還能把自己改造成一個極簡主義者﹖這下全世界都笑話我了──「你?門兒都沒有!」"

■譯者簡介

林育如

國立台灣大學歷史系學士,美國喬治華盛頓大學博物館學研究所碩士。熱愛人文藝術和大自然,專長是思考怎麼樣才叫「過生活」並且具體實踐,近年來對養兒育女也漸有心得。曾經接受過金融業與高科技業的洗禮,現在則悠游於文化創意、語言文字、和柴米油鹽的世界。譯作有《包浩斯》、《像設計大師一樣思考》、《男人 就是搞不懂》、《走出傷痛》、《U2 BY U2》、《圖解設計思考》等書。

目录

如何佈置你的物件◎直覺式的/看似隨興的擺設/向荷蘭取經/完美的比例/打造區塊/壁架上的世界/小空間/在玻璃罩下/想像你要動手布置的是一幅畫,你先幫它訂出一個明確的架構,然後再加入一些顛覆性的、輕鬆的、或可隨時替換的元素。

◎敘事式的/一個人的聖壇/是雞還是蛋﹖/靜物/實驗藝術/公開展示/花之女孩/孩子們就是這樣子玩的,他們會拿恐龍、農場動物、機器人、和積木自編自導一套幻想的故事。

◎實用的/分別管理/全部擺在一起/狩獵季/往角落放/木器/將裡頭搬到外頭/全部掛起來/平台/有個開放式櫥櫃或玻璃櫃,上頭擺滿銅盆銅鍋、手作陶器、與收納著復古銀質餐具的果醬瓶,這多麼令人羨慕啊﹗

◎策展式的/珍奇與收藏/肥皂劇/拿下帽子/白上白/色盲/在框框裡/花卉之美/復古的、老舊的、二手的物件就和新品一樣容易取得,只要你知道上哪兒去找。

真實的住家所說的故事

◎整潔癖/紙袋/簡化/自足/包羅萬象/只有自然/單色調/法式情調/倉庫改造/影與光/新葉/白色上的奶油色/奇妙的床伴/壁上花/從戶外到室內/景觀房/手工具/綠與黑/溫室/定義:有整潔癖的人非常善於編輯,他們追求簡單有效率的生活,身邊只會擺上幾樣精挑細選過的物件。

◎波希米亞人/疊起來!/展示中/強迫分組/不尋常的安排/分隔島/混搭/網羅/在家用功/藍色的集合/無所不在的圓/世界探險家/外太空/工業風的布置概念/分門別類/香料之路/用餐/檯面上的文化/情緒板/淺盤裡的風景/裝進盒子裡/出浴美人/定義:個人主義者、反傳統者、探險家、自由思想家、怪人。波希米亞人從來不會因為缺乏資金或空間不夠而就此打住,因為他們總是會有充滿新意與原創精神的解決方案。

◎自然主義者/L字形小屋/畫廊風格/開放式空間/做白日夢/雙一字型廚房/節省空間/黑色外觀/塞進角落裡/就是自然/桌景/隱藏與展示/來自大自然的靜物擺設/獨一無二/定義:常在海邊散步的人、會在野地進行採集的人、鼓吹愛與和平的嬉皮、梭羅(Thoreau) 的追隨者,以及深愛大自然、想把戶外搬進屋裡的人。

◎雕塑品狂熱份子/又是倉庫/模擬情境/愈來愈奇怪/保持平衡/幻燈片秀/原始素材/掛高高/亂糟糟展示/注目/收藏家的作品/顛覆於無形之間/賞「玩」期限/藝廊風格/低姿態/角落裡/好好聊個夠/遠離非洲/低調奢華/亮點/小地方/靈光乍現/白色信封/小閣樓/偏執/桌景/全部掛起來/協調整合/用色彩編碼/孩子們的遊戲/定義:藝術愛好者,特別鍾愛有斧鑿痕跡的藝術作品。他們有著鑑賞家的眼光,而且他們喜歡任意混搭,只要比例的感覺對了就好。

◎高尚的廢物利用者/道具間/透過模糊的鏡子/粉紅色/魔鏡,魔鏡/進入光澤的世界/在基座上/在壁架上/毛皮和羽毛/床邊故事/長長的故事/沐浴儀式/藍調/灰白色調/船形/用書妝點房間/珍奇展示櫃/驚人的對稱/上架/定義:拾荒者、廢物舊貨商、古物迷。「再利用」是「高尚的廢物利用者」存在的目的。對他們而言,到店裡頭買東西是不可思議的一件事。

用户评价

从文学性的角度来看,这本书的语言功力令人称道,充满了克制的抒情和精准的洞察力。它更像是一部关于“居住的本体论”的学术散文,而非一本面向大众的自助指南。作者引用了大量的历史案例和建筑理论,但处理得非常圆融,完全没有生硬的堆砌感。他成功地将抽象的“居住意义”具象化到一本书、一把椅子、甚至一盆植物的选择上。我特别喜欢其中对“气场”和“场所精神”的探讨,那是一种难以言喻却又真实存在于空间中的能量场。它让我开始思考,我所居住的这间屋子,它带给我的感受,究竟是它本身的结构决定的,还是我强加于它的心理投射?这种双向的互动关系,被作者描绘得极其引人入胜。对于那些追求精神深度和文化厚度的读者来说,这无疑是一本值得反复研读的案头书。

评分这本书最大的突破点,在于它对“空”的重新定义。它没有像许多同类书籍那样,将“空”等同于“空无一物”,而是赋予了它积极的、充满潜能的意义。作者认为,留白并非是为了展示简洁,而是为了给未来、给不期而遇的可能性预留出呼吸的空间。这种对“不确定性”的拥抱,在高度规划的现代生活中显得尤为珍贵。书中的案例并非都是那些造价不菲的样板间,反而大量篇幅用于探讨如何在一张旧沙发、几件陪伴多年的旧物中,重塑新的生活叙事。它教导我们如何与不完美共存,如何让时间在空间中留下优雅的痕迹,而不是粗暴地被清洁和整理掉。读完后,我不再急于去清理书桌上的杂物,而是开始欣赏它们堆叠在一起时,所形成的那种独特的、只属于我个人的“秩序”。这是一种深刻的和解,是与自己生活方式达成的真正和解。

评分我得承认,初次翻开这书时,我对它“新居住提案”的标题抱持着一丝怀疑,以为又是一本充斥着北欧简约风和极简主义教条的读物。然而,事实证明我的担忧是多余的。作者的笔触是如此细腻且充满人情味,他没有将“少即是多”奉为圭臬,而是提出了一种更具包容性的“恰到好处”的哲学。他巧妙地将空间设计与心理学、人类学知识熔铸一炉,探讨了我们如何通过环境的微调来达成内心的平衡。例如,书中对“光影的叙事性”的描述,简直像一首散文诗,讲述了自然光如何成为空间中最昂贵、也最难以复制的“装饰品”。它让我明白了,真正的居住艺术,不在于你买了多贵的家具,而在于你如何让光线在你的日常起居中,为你编织出情绪的肌理。这种将美学提升到存在体验层面的叙事方式,让我读来颇有茅塞顿开之感,它彻底颠覆了我对“布置”和“收纳”的刻板印象。

评分这本书的叙事节奏非常缓慢而沉稳,与其说是在提供解决方案,不如说是在进行一场关于“慢生活”的漫长对话。它拒绝了那种高效、即时的满足感,转而强调“沉淀”的价值。其中有一个章节,专门探讨了那些被我们刻意保留下来的“不完美”:墙壁上的划痕、木地板的凹陷,作者将其视为空间历史的自然纹理,是生命力存在的证明。这与当下社会追求表面完美、一味翻新的潮流形成了鲜明对比。对于那些习惯于快速消费和快速迭代的读者来说,这本书可能会显得有些“吃力”,因为它要求你停下来,真正去感受那些被你忽略的细节。我尤其欣赏它对“过渡空间”的关注,比如门厅、走廊,这些常常被忽略的通道,如何影响我们从外界的喧嚣进入私密安宁的转换过程。这种对空间动线的精妙捕捉,展现了作者非凡的观察力。

评分这本所谓的“居住的艺术”读起来,简直像是对现代生活的一种温柔而坚定的反叛。它没有那种陈词滥调的断舍离口号,而是深入探讨了我们与“物”之间复杂纠缠的关系。作者以一种近乎哲学的视角,审视了“拥有”的本质。我们究竟是在管理物品,还是物品在不知不觉中塑造了我们的存在方式?书中对不同生活空间,从拥挤的都市公寓到空旷的郊外小屋,如何映照出居住者的内心状态,描绘得淋漓尽致。尤其让我印象深刻的是关于“记忆载体”的论述,那些看似无用的旧信件、褪色的照片,它们在空间中的位置和重量,远超其实际物理价值。它不是教你如何扔东西,而是引导你思考,哪些东西值得你为之腾出宝贵的生活空间。读完后,我开始重新审视我客厅角落那架积灰已久的旧唱片机,它对我而言,与其说是家具,不如说是一个沉默的、承载着特定年代情感的纪念碑。这种深度和广度,远超一般的生活方式指南,更像是一本关于“如何安放灵魂”的随笔集。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有