具体描述

内容简介

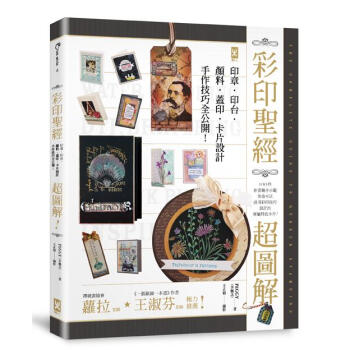

● 台灣第一本,由原理到應用完整系統介紹彩印知識的書,從此不用再花錢買貴鬆鬆的彩印原文參考書。● 卡片設計者不可或缺的提點。

● 自己刻,瘋狂敗的印章控絕對該有的應用救命書。

● 印台、顏料迷不花冤枉錢超強解柝指南。

● 史上第一次,各品牌印台特性詳細分析完全披露。

● 不會自己畫也ok,了解印章和印台的應用,也能蓋出美好的畫作。

從一顆印章,

透析紙藝術的奧妙。

近百個應用技巧及作品,

上千張步驟圖解照片,

讓你不會畫畫也ok,

一起進入彩印不可思議的創意世界!

印章、印台與蓋印表面(stampingsurface)之間的關係,猶如三位一體,也是玩彩印,最深奧的一門學問!

印台種類、印章的型態、要蓋印的表面材質、可以怎麼玩怎麼用?從拍色到蓋下圖案這個過程,蘊藏了許多手作人所不解的知識,在彩印的世界裡,你不需要手巧,不需要10年、20年的苦功,更不需要專業美術背景,只要知道如何運用工具就可以。

透過《彩印聖經》一書,所有彩印的技巧、應用的廣度及深度都可以得到完美的解答。

作者简介

Paggy Lee(李佩芝)國立台北藝術大學及台北市立大學兼任講師,

美國Ranger公司認證教師,

長期從事彩印及多媒材創作的教學工作。

右手玩音樂,左手玩顏料,

對於所有這裡抓一點,那裡加一點,「碰!」,

就會變出一幅好風景的事物都很有興趣。

精彩书评

◎聯合推薦中華禪繞藝術學會理事長/蘿拉老師

《一張紙做一本書》作者/王淑芬老師

目录

寫在本書之前「基本認識」

?認識你的印章

?印章圖案的分類

?印章的清潔與收納

?認識你的印台

?認識一般常用來蓋印的表面

?工具

?常用的上色方法

?其他常用工具

「踏出第一步」

?基本蓋印

?錯誤修正

?kiss on

?kiss off

?rock n roll stamping

?shadow stamping

?secoud generation stamping二次蓋印的運用

?stamping with bleach

?stamping with paint

?stamping with marker

?stamping with chalk

?stamping with pigment powder

?stamping on clear

?faux tiles tamping仿拼花磁磚技法

?black magic黑魔法技法

「Embossing燙凸」

?基本燙凸技巧

?多色燙凸

?凸粉抗色

?仿蠟染技巧

?Joseph's coat喬瑟夫的保護傘

?仿釉彩技巧

?烙印

?破裂的玻璃效果

?白色凸粉與酒精性麥克筆

?燙凸筆的運用

?雙面膠燙凸

?絕無僅有的凸粉特調

「DTP直接刷色」

?刷色的背景效果

?拖曳的線條

?直接蓋印

?板擦效果

?斑駁的油墨效果

「Masking遮蓋」

?基本的遮蓋技巧

?one layer collage

?連續遮蓋

?遮蓋背景

?反向遮蓋

?碎裂的玻璃效果

?瘋狂遮蓋

「迷人的水彩效果」

?水性印台蓋印

?淡彩速寫效果

?仿水彩畫的效果(1)

?仿水彩畫的效果(2)

?水彩色塊

?型板與水性顏料

?浮雕板水彩背景

「滾輪的應用」

?蘇格蘭紋/方格紋

?漸層的風景

?水洗效果的背景(一)

?水洗效果的背景(二)

?自製滾輪印章

?製造鏡像圖案

?放射光芒的技巧

「抗色知多少」

?蠟筆抗色

?浮水印抗色:加勒比海的航行

?酒精顏料抗色

?壓克力顏料抗色

?GESSO抗色

?凡士林抗色

?蠟紙抗色

?3D膠抗色

「裁剪cut out」

?基本剪裁

?層疊色塊

?spotlight聚光燈技巧

?cut and replaced裁剪與置換

?立體紙雕技巧

?局部浮雕技巧

?口袋式印章的運用

?鏤空圖案的變化

?window card搖搖卡

?棋盤格式設計

?部分裁切:tri fold card

?互動式設計:開門卡

「熱縮片」

?基本技巧:直接蓋印

?(一)溶劑型印台蓋印

?(二)加熱定色型印台蓋印

?粉彩上色

?水彩上色

?烙印

?仿海玻璃技巧

?仿琉璃珠串吊飾

?捲珠項鍊

「附錄」

?基本入門工具

?印台名稱及特性總表

?本書所用的印章、印台及工具材料一覽表

用户评价

最后,我不得不提一本关于中世纪欧洲修道院日常生活的入门指南。这本书的定位非常清晰,就是面向完全没有历史背景的普通读者,带你走进那个充满羊皮纸气味和晨钟暮鼓的世界。它细致地描绘了从黎明诵经到日落祈祷的“时辰”制度,对抄写员的工作流程进行了详尽的图解,甚至连当时修道士的饮食结构和园艺技巧都有涉及。这本书的叙事风格非常平和、宁静,仿佛你正坐在那个安静的回廊里,听着雨滴敲打石板的声音。它没有宏大的战争场面或政治阴谋,专注于展现一种在时间流逝中被高度秩序化的生活方式。通过阅读,我体会到了一种久违的、对“慢”的尊重和对重复劳动的仪式感。在当今这个快节奏的时代,了解这种近乎禅定的生活状态,本身就是一种精神上的休憩。它成功地用细节构筑了一个完整的、可触摸的古代世界,是一本让人心神安宁、充满人文关怀的佳作。

评分紧接着,我沉浸在了一本探讨后现代建筑设计哲学的专著里。这本书的视角非常尖锐和前卫,它没有过多关注具体的建筑结构或材料创新,而是直指“空间是否还具有意义”这个核心问题。作者对密斯·凡德罗的“少即是多”进行了大胆的解构,并引入了福柯的异托邦理论来分析当代城市规划的异化现象。书中插图极少,全靠纯文本的张力来构建复杂的空间逻辑,这对阅读者的理解力是一个极大的挑战,但回报也是丰厚的。它迫使你重新审视你所处的每一个物理环境——你的办公室、你常去的咖啡馆,甚至是你的卧室——这些空间是如何通过权力结构和符号系统来规训你的行为和感知。我特别喜欢其中关于“记忆碎片化”与“流动性建筑”的章节,它探讨了在信息爆炸时代,建筑如何从固定的容器转变为暂时的容器,反映了现代人对归属感的焦虑。这是一本需要反复咀嚼的书,它不是提供答案,而是不断抛出更深层次的问题,极大地拓宽了我对“环境”这个概念的认知边界。

评分再来说说我近期迷上的一个领域——神经美学。我找到了一本介绍该领域最新突破的科普读物。这本书的厉害之处在于,它成功地将复杂的脑科学研究(比如视觉皮层对色彩和构图的反应机制,以及奖励回路如何处理音乐的和谐性)用非常平易近人的方式讲解出来。作者没有回避专业术语,而是通过大量的互动实验设计来辅助解释。比如,书中设计了一个小测试,让你对比观察两种不同节奏的旋律,然后告诉你大脑中哪些区域被激活了,这种沉浸式的体验让我对“美感”的产生不再感到神秘莫测,而是理解为一种可被量化的生物过程。最吸引我的是它探讨艺术创作的“可预测性”与“新颖性”之间的平衡点,即为什么太完美或太随机的艺术品都难以持久打动人。读完后,看任何一件艺术品,都会下意识地去思考其背后潜在的神经科学基础,极大地丰富了我的审美体验维度,将艺术欣赏从纯粹的主观感受提升到了跨学科的理性认知层面。

评分随后,我换了个调性,翻阅了一本关于十九世纪俄国贵族生活与社会风俗的口述史。这本书的魅力在于其极强的现场感和温度。它不是官方的、经过美化的历史叙事,而是通过大量未曾发表的私人信件、日记残页和口述回忆拼凑而成的一幅真实而斑驳的社会群像图。作者的采访技巧高超,能够让那些历经百年沧桑的老人,娓娓道来关于沙皇末期庄园的日常琐碎、奢靡与贫困的巨大反差,以及知识分子阶层在体制高压下的彷徨与挣扎。其中有段描写,关于一个女芭蕾舞演员如何在寒冷的冬天,为了保暖而不得不将舞台服装层层叠穿去参加一场秘密的文学聚会,那种将艺术追求与生存困境交织在一起的画面感,简直让人心酸。这本书的价值在于,它将宏大的历史背景还原到了一个个鲜活的个体命运之中,让我们真切地感受到历史的重量和人性的复杂。它成功地填补了教科书上那些冰冷数字和政策分析之外的,关于“人”的故事。

评分哇,最近翻了好几本书,感触颇深,尤其想聊聊最近看的这几本“精神食粮”。第一本让我印象深刻的是一本关于古代神话演变史的著作。它不仅仅是罗列故事,更像是一次深度的文化考古,作者细腻地梳理了不同文明在面对宇宙、生命起源等宏大命题时,是如何构建叙事体系的。比如,书中对比了古埃及的冥界信仰和北欧的诸神黄昏,揭示了文化心理在不同地理环境下的投射与分化。文字功底极其扎实,逻辑链条清晰得令人拍案叫绝。最妙的是,它没有陷入晦涩的学术术语泥潭,而是用非常生动、具有画面感的语言,将那些尘封已久的神祇和史诗带回了读者的眼前。读完后,你会有一种豁然开朗的感觉,原来我们今天很多习以为常的观念,竟然可以追溯到几千年前那些充满想象力的传说之中。这本书对人类思维模式的探讨,远超出了单纯的文学赏析范畴,更像是一堂关于人类心智历程的精彩讲座。那种被知识洪流裹挟着前行的震撼感,至今难以忘怀,非常推荐给对人类学和比较宗教学有兴趣的朋友。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有