具体描述

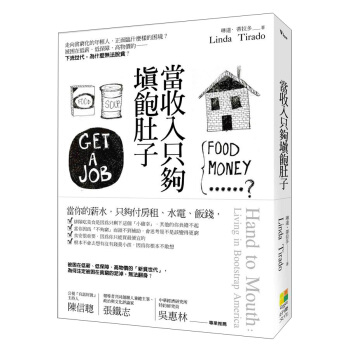

内容简介

當你窮,連社會都剝削你。當你的薪水,只夠付房租、水電、飯錢,

當你因為「不夠窮」而領不到補助,會思考是不是該變得更窮

排隊吃美食是因為只剩下這個「小確幸」,其他的你負擔不起

食安很重要,因為你只能買*便宜的

根本不會去想有沒有錢養小孩,因為你根本不敢想

被困在低薪、低保障、高物價的「新貧世代」

為何注定被困在貧窮的泥淖,無法翻身?

美國網路書店 政治&社會科學暢銷書第3名

當官員認為22K是一種「保障就業」的「德政」,

當無薪假被認可為企業度小月的手段,

當低薪服務業的工作佔據整個就業市場……

年輕世代走入貧窮,無法翻身,就會變成一種必然。

◎「窮」不只是沒錢吃飯,而是更深層的疲憊與壓力

還認為貧窮就應該是──

失業,所以沒有錢?

沒地方住,只好成為遊民?

連溫飽都是問題?

比起溫飽問題,接連不斷的生活所需壓力會讓一個人只剩下疲憊感。本書作者琳達.提拉多(Linda Tirado)要告訴你:你可以很窮,但是你還是住在房子裡,手裡拿著手機,有一份工作、或是兩份工作。

你的工作可能是服務業,甚至你在兩個地方從事服務業。你必須這麼做的原因是一份工作的薪水太少,以至於你必須做第二份工作。

你有一份看起來過得去的薪水,但可能是用更少的休假、更多的加班換來的(比如說月休四天,比如說在輪班的時間結束後還得無償加班一小時、甚至兩小時)。

為了要能夠繳房租、能夠付水電,你看起來過得去的工作讓你精疲力竭,而當富人在電視上大談如何提升自我,你只想關掉電視,或者轉去看更沒營養的綜藝節目。

◎提升自我?你在說笑嗎?

沒有錢,還要抽菸、喝酒、排隊吃美食?既然沒有錢,難道不能把這些錢、這些時間省下來,做一些能夠提升自己,讓自己更好的事嗎?比如說,關掉電視,去把英文學好?

或者這聽起來就是窮人之所以變窮,以及持續這麼窮的理由。但提拉多要說的是──

省下這些錢,會讓你買得到房子嗎?或是讓你搬到比較體面安全的社區?

答案是:不會。

但對許多連周休二日都是奢想的人來說,如果靠一根菸,一杯酒,就可以暫時忘掉這些壓力,有何不可?

不要繼續看沒有營養的綜藝節目了,看看電視英語教學節目吧!可是,你為什麼要這樣對待僅存的假日?

窮,不只會對環境與生理造成影響,也會形成沉重的壓力與心理負擔。你省下錢,到*後卻只剩下憤怒,以及瀕臨崩潰的身心。

◎「脫貧」,有時候會讓你變得更窮

收入不夠,就多兼幾個工作?薪水不夠高,就充實自已,換個更好的工作?或是不要容忍慣老闆,薪水太低的工作就算錄取了都不要去?但提拉多要告訴你的是,如果你拼命想脫貧,有時反而會因為付出的代價,讓你落入更窮的境地。因為──

面試一次就要請一次假,老闆會准假嗎?面試過後,萬一沒有錄取,請假就會變成一種浪費,被扣的薪水就只會成為負擔。

想花錢把外語學好,或是學個一技之長?記得千萬不能失敗!否則學費與時間,甚至對工作的影響,都會讓自己的情況越變越糟,*後連對自己的信心都沒了。

「先求有,再求好」的意思是──如果碰到一個慣老闆,為了房租、水電與吃飯錢,你就還是去上班吧!

◎解決問題的方法很簡單:尊重與讓人能活得更有尊嚴的薪水

前美國勞工部部長表示,當美國1%的富人每小時賺進萬美元,卻無法提高*低工資的標準。我們要問的是,是誰反對基本薪資調漲?是那些連*低薪資都領不到的窮忙族?不,是比他們有錢好幾百倍的大老闆!幫兇則是我們的政府。

提拉多認為,要解決文明社會的貧窮問題,政府與富人應該要有以下認知:

*低薪資應該是讓人能過得有尊嚴的薪資,而不是只是讓人活得下去。

盡量讓每個人都能夠獲得符合勞務的薪水,不要容忍企業透過剝削員工來節省成本

設立一個安全網,讓沒那麼窮的人不至於因為一個錯誤決定就直接落到窮人階層

尊重非常重要,特別是對那些為你服務的人。很多爛工作都必須有人要去做,富人不需要與這些人分享自己的財富,只需要把他們當作跟自己一樣的人就夠了。

琳達?提拉多以極具個人特色的坦率口吻,徹底粉碎了這些一般人對窮人的成見。她不只詳細闡述貧窮的勞動階級生活(是的,你可以很窮,但還是住在房子裡,有手機,也有一份工作,甚至兩份工作),也道出了貧窮的真實面貌。在談到她如何從中產階級掉到中產階級底層與貧窮階級時,提拉多指出,在社會底層的階梯有多麼不牢靠,以及如果沒有安全網可以在你跌倒時拉你一把,會發生什麼事。

作者简介

**章**章**章就是本書的作者序)。本書是她的**本書。現在和丈夫、小孩住在美國西部猶他州的伊諾克。

■譯者簡介

林麗雪

專職譯者,曾任職國會助理、雜誌記者、雜誌編輯、出版社編輯。喜歡有生命力的人、事、物。熱愛文字工作。譯有《QBQ!就是要傑出》、《怪咖成功法則》、《超人氣主管教戰手冊》、《3300萬人的聊天室》、《學校沒教的就業學分》。

目录

第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章 寫給富人的公開信後來……

謝詞

用户评价

这本书的封面设计和标题的组合,一下子就抓住了我的眼球,那种直击人心的力量感,让人忍不住想深究这背后的社会现象。我一直关注着社会财富分配和青年一代的生存状态,总觉得有些无力感弥漫在空气中。现在这个时代,似乎“努力”和“回报”之间的等式越来越难以成立,很多年轻人付出了巨大的心力,却发现自己像个陀螺一样原地打转,温饱似乎成了奢侈的目标,更别提什么向上流动了。那种看着希望一点点被现实的重压挤压、最终只剩下维持基本生存的疲惫,是极其令人揪心的。这种普遍的焦虑感,不仅是个体层面的压力,更折射出宏观经济结构中存在的深层问题。我们常常被教导要“居安思危”,但对于这群刚刚踏入社会的年轻人来说,他们似乎连“安”都没有真正拥有过,谈何“思危”?他们更像是生活在一场永不停歇的生存竞赛中,而起跑线就已经落后太多。这种困境,不仅仅是钱包瘪了那么简单,更是对未来规划、情感投入乃至自我价值实现的一种全方位的消磨和侵蚀。我非常期待能有深刻的洞察来剖析这种“返贫化”趋势背后的复杂动因。

评分作为一个旁观者,我被标题中“贫穷化”这个词的精准度所震撼。它不同于简单的“贫困”,而更像是一种动态的、正在发生的过程——原本拥有体面生活预期的群体,正一步步滑落到只能勉强维持基础温饱的境地。这种下降的体验,比一直处于底层更加痛苦,因为它包含了对既往美好想象的破灭。你可以想象一个场景:一个刚毕业的大学生,怀揣着专业知识和对未来城市生活的憧憬,却发现自己为了支付房租和基本伙食,不得不接受一份与专业能力严重不匹配的工作,长期以往,技能生疏,机会流失,最终被社会体系边缘化。这种“被挤出”的过程,是缓慢而折磨人的。这本书如果能细致描绘出这种“滑落链条”上的各个环节,比如消费降级如何从外在行为蔓延到内在心理,对婚姻和生育观产生哪些颠覆性的影响,那将非常有价值。我期待看到的是社会学意义上的“流变图”,而不是简单的经济数据堆砌。

评分这本书的潜在价值,在于它可能提供了一种不同于主流叙事的解读视角。社会上关于青年困境的讨论,很多时候被简化为“个人选择问题”——比如“不够努力”、“不肯吃苦”、“期望太高”。这种简化论调,无疑对那些深陷泥潭的年轻人构成了二次伤害。我真正想从这本书里挖掘的,是那些看不见的“隐形门槛”。比如,在特定行业中,年龄歧视和资历固化是如何高效地阻断了年轻人的晋升通道?在住房成本高企的城市里,一个不靠家庭支持的年轻人,究竟需要付出多少代际的时间成本才能实现真正的“安居”?我想知道,这本书如何有力地反驳那种将结构性困境个人化的倾向,并清晰地指出,当一个社会的绝大多数劳动者都只能以“填饱肚子”为最高目标时,这个社会运行的底层逻辑可能已经出现了系统性的偏差。

评分我对这本书的期待,还聚焦于它能否为改变提供一丝微弱的光亮。如果它仅仅是出色地描绘了困境的深度和广度,虽然能带来知识上的满足感和情感上的共鸣,但终究带有悲剧色彩。一个更具力量的文本,应当在揭示病灶的同时,对“破局”的可能性有所探讨。这并不意味着期待一个不切实际的乌托邦式解决方案,而是希望看到,在现有的制度框架下,年轻人如何能以更智慧、更有组织性的方式,去争取属于自己的资源和权利。也许是通过新的社群模式,也许是对现有保障体系的有效利用,或者是在就业市场中发展出新的生存策略。我希望这本书的落脚点,能够将读者的沮丧感,转化为一种有建设性的、面向未来的能动性,即使这种能动性只是微小的,但它必须是真实可行的,能让读者在合上书本后,依然能感受到一股想要重新调整姿态、继续前行的内在驱动力。

评分这本书的立意,触及到了当代社会中一个非常敏感且常常被忽视的角落。我们习惯于看到那些光鲜亮丽的成功案例,媒体也热衷于报道如何“逆袭”,但事实是,对于大多数普通家庭背景的年轻人而言,现实是冰冷的、拒绝妥协的。那种感觉就像是,你明明在拼命划桨,却发现河流的水位一直在下降,你越是努力,距离岸边的距离似乎没有改变,甚至还在被湍急的水流推向更危险的下游。这种无力感积累多了,就会转化为一种深刻的宿命论——“我怎么努力都没用”。这种心理状态的形成,绝非一朝一夕之功,它与教育成本的攀升、房价收入比的失衡、以及零工经济带来的不稳定性息息相关。阅读这本书的动机,很大程度上是想寻找一种共鸣,看看是否有人能用清晰的逻辑梳理出这些错综复杂的社会经济脉络,将个体的情绪和宏观的结构性矛盾连接起来。我希望它能提供一个审视自身处境的全新框架,而不是仅仅停留在抱怨的层面,而是能指向一些更深层次的社会机制的探讨。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有