具体描述

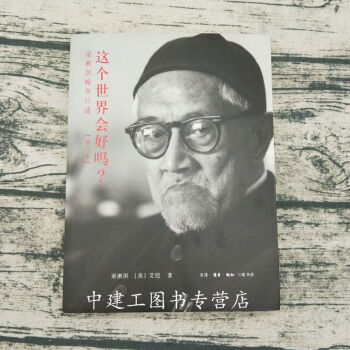

在《这个世界会好吗? 梁漱溟晚年口述(增订本)》的访谈中,艾恺以专业研究者的身份提出精当的问题,梁漱溟悉心作答,内容涉及儒家、佛家、道家的文化特点及代表人物,也包括梁漱溟与诸多政治文化名人的交往经历,以及他与20世纪中国历史紧密关联的一生。本书初版于2006年出版,曾入围第三届国家图书馆文津图书奖推荐图书,荣获“2006年十大好书”,二版于2011年出版,两版均加印多次。2015年8月,艾恺教授荣获第九届“中华图书特殊贡献奖”。三联书店此次对原书做了全新增订,不仅订正错讹,还增补了若干珍贵插图和注释,艾恺教授亦为新版重新作序。

内容简介

《这个世界会好吗? 梁漱溟晚年口述(增订本)》是美国芝加哥大学教授艾恺在写作《后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》一书后,为印证事实,于1980年8月来华专访梁漱溟先生的访谈记录。谈话中,梁漱溟论述了儒家、佛家、道家的文化特点及代表人物,也谈及与诸多政治文化名人,包括李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、蒋介石、康有为、章太炎、胡适、冯友兰等的交往经历,并回顾了他一生的重要活动——任教北大、从事乡建运动、创建民主同盟等。书中内容丰富,可作为了解与研究梁漱溟思想与活动及近代中国社会生活的重要参考,对读者修身处世亦不乏启迪。作者简介

梁漱溟(1893 — 1988),原名焕鼎,字寿铭,又字漱冥,后以漱溟行世。祖籍广西桂林,生于北京,顺天中学堂毕业,其后自学。中国现代思想家、教育家、社会活动家,现代新儒家的早期代表人物之一。1917—1924年执教于北京大学哲学系,1930—1937 年从事乡村建设活动。20 世纪40 年代抗日战争期间,为国事奔走,谋求国内团结。1949 年后屡受批判而不改初衷,宣称“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”。其主要著作包括:《东西文化及其哲学》《乡村建设理论》《中国文化要义》《人心与人生》等。艾恺(Guy S. Alitto),1975 年获美国哈佛大学哲学博士学位,现任芝加哥大学历史系教授。著有《后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》《南京十年的乡村建设》《世界范围内的反现代化思潮》等。

精彩书评

★我认为就算再过一百年,梁先生仍会在历史上占有重要的地位,不单单因为他独特的思想,而且因为他表里如一的人格。与许多20世纪的儒家信徒相比较,他更接近传统的儒者,确实地在生活中实践他的思想,而非仅仅在学院中高谈。梁先生以自己的生命去实现对儒家和中国文化的理想,就这点而言,他永远都是稀少的。

——艾恺

★梁先生的人生有点像个圣人,圣人悲悯持世,进而止不住要救世,总想把自己的思想付诸行动,来改善这个社会。一般的读书人安于书斋,只满足于笔下风云,多徘徊于砚中风韵。从这个意义来讲,梁先生有些类似于甘地这样的圣者,通过自己的不断奔走感化大地,于改造人生与社会中践履一己的感悟。

——许章润

目录

新版序言:本书是如何完成的?艾恺初版序言艾恺

一 我的思想的根本

儒家跟佛家

什么是佛

二 从中国文化的精神说起

为何我还乐观

人与人相处的问题

情理与物理

什么是戒、定、慧

我做记者的时候

陈独秀、李大钊和我

当代儒家代表人物还有谁

熊十力和唯识

三 中国的道路

美国人和台湾问题

毛主席这个人

四 我是怎样一个人

凡 夫

素 食

说说自己的身体

独立思考,表里如一

与毛泽东的分歧

我不是一个学者

我想做的事情都做了

五 我受到的影响

东西文化的调和

我一生重要的事情

我佩服的中国人

得力于佛学

希望跟着王阳明走

生活中对我有影响的人

六 生活之学

自主自如的生活

看戏和看书

“”中的故事

七 发展总是好的

我的期望

人类怎样才能减少斗争

我是一个乐天派

对历史人物的评价

八 我的社会交往(上)

与晏阳初等人的交往

……

精彩书摘

独立思考 表里如一梁:我还可以说,自从解放后,毛主席提倡大家要学习。学习嘛,大概这些年来都有五个组,五个组人数不相等,一个组也许二十几个人, 多则四十多个人。不是有一些个民主党派?像是民盟、民革—民革就是从前的国民党,还有一个民进—进步的“进”,还有九三学社,还有工商联、民主建国会民建,还有不在这些里的无党无派,也把它合起来,叫作“政协直属组”,直属于政协。刚才我说的话就是在直属组,我虽然是发起成立民盟的人,可是后来我离开了,所以我后来都一直算是无党无派,刚才说的就是我在无党无派小组会上的那个事情、那个情况。他们要围攻我,所以呢,五个组,就是说九三学社是一组,民革是一组,民盟一组,一共五个组,开一个联组会,在联组会上批判我。

艾:联组会它是1973、1974 年的时候,还是……

梁:1974 年那个时候,在1974 年、1975 年都有。联组会就人多,五个组成百了。有人就上台去发表言论批判我,先后大概有十多个人批判我,我就静听,不发言。不发言也不好,……不发言这个会也就过去了。批判我的会过去了,可是我自己本组那个小组会上,他们还有人问我说:“在联组上大家批判你,你听得怎么样呀?”我就回答,我说古书上—其实就是《论语》上—《论语》上有一句话(写):“三军可夺帅也,匹夫不可夺志。”(笑)我就是引了这个话,答复了大家,我不说别的话了。

艾:原来讲的是跟您身体特别好的关系,就是……

用户评价

这本书给我带来的最大震撼在于其思想的穿透力,它直指现代社会中许多人都在回避的核心问题,但却以一种极其克制和理性的方式呈现出来。在当下这个信息爆炸、观点芜杂的时代,我们太容易被各种喧嚣的声音所裹挟,迷失了自我思考的方向。而这本书就像一股清流,它不提供标准答案,而是提供了一种更接近本源的提问方式。我特别注意到了作者在论述某个观点时所引用的历史背景和文化根基,这种扎实的学理支撑,让他的见解显得尤为坚实可靠,而不是空穴来风。它教会我,真正的智慧,往往需要经受时间的考验和深厚的积累。读完后,我感觉自己的思维被激活了,不再满足于表面的现象,而是开始尝试去挖掘现象背后的深层逻辑和历史脉络,这无疑是一次宝贵的思维升级。

评分这本书的文字编排和装帧设计给人的感觉非常舒服,那种朴实无华却又处处透着智慧的光芒,让我在阅读的时候仿佛真的置身于一个安静的角落,聆听一位智者娓娓道来。封面设计没有采用当下流行的那些花哨的元素,而是选择了一种沉稳的色调,配合着清晰有力的字体,一下子就抓住了我的注意力。内页的纸张质量也相当不错,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。更值得一提的是,排版上的留白处理得恰到好处,使得每一段文字都有足够的呼吸空间,这对于理解那些深层次的思考尤为重要。很多时候,我们拿起一本书,首先被它“外在”的形象所吸引,而这本书无疑在外在的呈现上就展现出一种尊重读者的态度,让人愿意静下心来,慢慢品味其中的思想精髓。从装帧到纸张,每一个细节都透露出一种匠心,让人觉得这不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的文化产品。

评分阅读这本书的过程,简直是一场心灵的“深度清洁”。它不像那些快餐式的读物,读完就忘,而是像一把温和的刻刀,在我内心深处细细打磨着一些我原本模糊不清的认知。作者的叙事方式非常真诚,没有刻意的雕琢和煽情,就是一种近乎自白的状态,把人生的困惑、对社会变迁的观察以及对未来的期盼,毫无保留地摊开在我们面前。我尤其欣赏其中对于“人与人之间关系”的探讨,那份对人性的深刻洞察,让人读完后会不由自主地反思自己日常交往中的种种不当之处。它不是高高在上的说教,而是基于亲身经历和长期思考的总结,充满了生活的质感。这种直抵人心的力量,是很多矫饰的文字所无法比拟的,让人在合上书本后,依然能在脑海中留下持久的回响,仿佛被重新校准了看待世界的一些基本坐标。

评分这本书的语言风格极其个人化,充满了独特的韵律和节奏感,让人读起来有一种强烈的代入感,仿佛作者的呼吸和心跳都能通过文字传递过来。它不像学术论文那样严谨到令人望而却步,也没有小说那样需要全神贯注地跟随情节,而更像是一种带有哲思色彩的散文诗。其中不乏一些充满生活气息的小故事或个人片段,正是这些看似随性的叙述,为那些宏大的议题增添了人情味和温度。我注意到,作者在处理一些敏感或沉重的话题时,总能保持一种难得的从容与慈悲,这种对众生平等的关怀,使得全书的基调是积极且充满希望的,即使在讨论困境时,也未曾流于悲观。这种情感的精准拿捏,使得这本书在众多严肃思想作品中脱颖而出,成为一本既能启发思考,又能温暖心灵的佳作。

评分说实话,我一开始有点担心这本书的年代感会让我难以共情,毕竟时代背景已经有了很大的不同。但出乎意料的是,那些关于“个体价值实现”与“社会和谐共处”的永恒命题,在书中被阐述得如此具有现实意义。作者对于传统价值的坚守与对时代发展的审视之间,找到了一个绝妙的平衡点。他没有全盘否定现代化的进程,但同时也深刻地指出了我们在追求速度和效率的过程中所遗失的一些珍贵品质,比如内心的宁静和人与人之间应有的温度。这种既不守旧又不过激的中间立场,反而显得尤为成熟和可贵。这本书读起来,就像与一位德高望重的前辈促膝长谈,他既能理解当下的困境,又能以更宏大的历史视角来为我们指点迷津,让人感到一种久违的踏实感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![何谓密教?:关于密教的定义、修习、符号和历史的诠释与争论 [What is Tantrism?:The Interpretation and Controvery of the Definition,Practice,Semiology,and Historiography of Thntrism] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11428460/rBEhUlM04TUIAAAAAAPnqebBQNkAAK1ugMXnIYAA-fB252.jpg)