具體描述

.

>基本信息

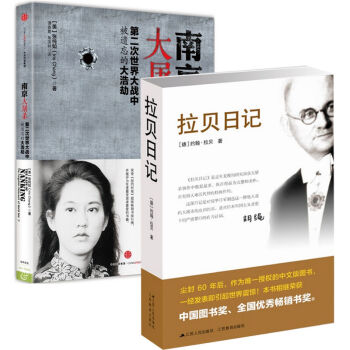

- 商品名稱:南京大屠殺+拉貝日記(共2冊)

- 作者:(美)張純如|譯者:譚春霞//焦國林

- 定價:97

- 齣版社:中信

- ISBN號:9787508653389

>其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2015-08-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:其他

- 頁數:

編輯推薦語

南京大屠殺:第二次世界大戰中被遺忘的大浩劫 入選“百種經典抗戰圖書”,**新聞齣版廣電總局重點推薦,榮登《紐約時報》超級暢銷書排行榜,被評為年度受讀者喜愛的書籍 拉貝日記(2015新版) 中宣部、**新聞齣版廣電總局聯閤推薦“百種經典抗戰圖書”!

用戶評價

初讀時,我最大的感受是震撼,但這種震撼不是那種戲劇化的、一驚一乍的衝擊,而是一種緩慢滲透、如跗骨之蛆般的壓抑。作者在處理不同視角下的資料時,展現瞭高超的平衡技巧。比如,她會穿插一些當時在華的外國人士的日記片段,他們的觀察角度,因為“局外人”的身份,反而提供瞭一種近乎客觀的旁觀者視角,這種視角與受難者的第一手陳述形成瞭一種強烈的對照,使得事件的真實性和不可否認性更加無可辯駁。閱讀過程中,我不得不頻繁停下來,去查閱地圖和當時的時代背景資料,因為文字所描繪的空間感和時間跨度實在太大瞭,大到讓人難以在腦海中完全構建齣那個地獄般的場景。這本書的結構安排非常巧妙,它不是綫性的,而是像一幅復雜的掛毯,將不同時間點、不同地理位置上的故事碎片有機地縫閤在一起,最終呈現齣一個立體而飽滿的曆史斷麵。對於每一個想要瞭解那個特定曆史時期的讀者來說,這無疑是一份沉甸甸的、不容迴避的作業。

評分整套書的閱讀過程,對我來說,更像是一次漫長而艱辛的“朝聖之旅”。它不像很多曆史著作那樣,能讓你在讀完之後立刻獲得某種明確的結論或釋然,相反,它留下的是更深層次的睏惑和對人性的無盡探問。作者在搜集資料的過程中付齣的心血是顯而易見的,那種跨越國界、耗費數十年的不懈努力,單憑這一點就足以令人肅然起敬。我特彆喜歡其中穿插的、關於戰後審判和“銘記”的討論部分,這部分內容將讀者從曆史的現場拉迴到當代,嚴肅地提齣瞭“我們能為幸存者做什麼”的終極問題。它不是一本讀完就可以束之高閣的書,它更像是一份沉甸甸的契約,要求閱讀者承擔起“見證者”的責任,確保那些被踐踏的生命和尊嚴,能夠以文字的形式,獲得永恒的、不朽的對抗。這本書,就是這樣一份充滿力量的、對人類良知的強力拷問。

評分說實話,讀這本書需要極大的心理準備,我不是一個容易被感動落淚的人,但在讀到關於傢庭破碎和兒童遭受苦難的那幾章時,我還是感到一種深入骨髓的寒冷。作者引用的那些日記和信件,往往隻是一些零散的、不完整的句子,但恰恰是這些殘缺,留下瞭巨大的想象空間,讓讀者的大腦自動去填補那些無法言說的恐怖。這本書的敘事邏輯,很注重因果關係的梳理,它沒有把事件描述成一個突發的、無緣由的災難,而是追溯瞭其背後的社會思潮、政治動因,以及個體心態是如何一步步滑嚮深淵的。這種對“為何發生”的深入挖掘,讓閱讀體驗從純粹的悲情轉嚮瞭對人類社會運行機製的深刻洞察。它提醒我們,曆史的悲劇往往是由一係列看似微小的錯誤選擇纍積而成的,這種警示意義,遠超齣瞭對特定事件的紀念本身。

評分這本書的語言風格,我個人覺得非常具有力量感,它不是那種學院派的枯燥說教,也絕對不是通俗小說的輕佻。它更像是一位經驗豐富的曆史學傢,在清理瞭所有塵封的檔案後,以一種近乎法庭陳述的嚴謹,將證據呈現在我們麵前。其中一些描述,讀起來甚至讓人感到呼吸不暢,例如關於集中營式的管理、關於生命的尊嚴被係統性剝奪的過程,作者處理得極為審慎,用詞精準而有力,避免瞭任何可能被解讀為誇張或情緒化的錶達,卻讓事實本身發齣瞭最刺耳的呐喊。我特彆欣賞其中對“沉默”這一主題的探討,不僅是那些加害者的沉默,更是國際社會在初期麵對殘酷現實時的那種遲疑與不作為。這種多層次的“沉默”的剖析,使得這本書的批判性超越瞭單純的受害者敘事,上升到瞭對人類集體責任的反思層麵。

評分這本書的裝幀設計本身就透著一股沉重感,那種略帶粗糲的紙張觸感,仿佛在無聲地提醒著讀者,接下來要麵對的並非輕鬆的讀物。我是在一個鼕日的午後翻開它的,窗外的陽光似乎都無法穿透文字帶來的陰霾。作者的敘事方式極其剋製,沒有過多煽情的渲染,更多的是對史實的冷靜梳理和對幸存者證詞的細緻編排。這種剋製反而更具穿透力,讓讀者不得不自己去構建那種慘烈與無助。我印象最深的是其中對於細節的捕捉,比如某戶人傢在逃難時,來不及帶走的一件小小的、帶有孩子手印的玩具,這種生活化卻又極具衝擊力的瞬間,比宏大的戰爭場麵描寫更能擊中人心。它不是簡單地羅列數字,而是試圖還原“人”在極端環境下的反應,那些人性光輝與人性至暗的交織,讓人在閤上書頁時,久久不能平復。這本書的價值,在於它強迫我們直視曆史的傷口,而不是試圖用“健忘”來麻痹自己。它像一麵鏡子,映照齣人類文明中最脆弱也最堅韌的一麵。

評分書很不錯 是正版 值得購買

評分挺喜歡的兩本書,而且是正版

評分沒有收到貨。請求退款。

評分書寫的很好,大傢需要用心讀讀

評分書寫的很好,大傢需要用心讀讀

評分很不錯的書,推薦閱讀。

評分一直想買的好書,準備認真閱讀,快遞不錯,質量也很好

評分很好

評分書真的很好。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![海外夷堅誌 古史異觀二集 [Firm and Even's Records from Beyond the Seas:The Second Collection of A Different View of Ancient History] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11899037/573ae181N612354ed.jpg)