具体描述

编辑推荐

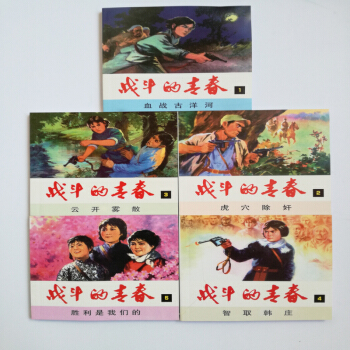

连环画精品《战斗的青春》是根据雪克同志同名长篇小说改编的。故事从一九四二年“五一”反“扫荡”开始,写河北省滹沱河边枣园区受了毁灭性摧残以后,新区委书记许凤和区小队长李铁等英雄人物,在极端困难的形势下,依靠群众,坚持进行不屈不挠的斗争。旨在满足连环画爱好者对中国传统连环画技艺的鉴赏、收藏的需求。内容简介

《战斗的青春》是根据雪克同志同名长篇小说改编的。故事从一九四二年“五一”反“扫荡”开始,写河北省滹沱河边枣园区受了毁灭性摧残以后,新区委书记许凤和区小队长李铁等英雄人物,在极端困难的形势下,依靠群众,坚持进行不屈不挠的斗争。

《战斗的青春》分五部分出版。部分《血战古洋河》,主要描写滹沱河边枣园区在反“扫荡”斗争中,由于区委书记胡文玉坚持错误路线,使区游击队受了严重损失。在这十分艰难的条件下,区妇救会主任许凤站在斗争的前列。她组织恢复起区小队,依靠群众,与敌人斗智斗勇。

《虎穴除奸》是《战斗的青春》的第二部分,描写许凤担任区委书记后,在我敌工人员窦洛殿的配合下,展开了消灭汉奸王金庆,提高群众抗日斗争情绪的斗争。由于敌强我弱,胡文玉、赵青等人主张隐蔽起来,放弃斗争。县委副书记潘林错误地估计形势,支持了这一错误主张。许凤、李铁等人坚持武装斗争。由李铁带领部分队员插入敌占区,发动群众,组织了不少秘密的村抗联,狠狠地打击了敌人。后在一次伏击敌人的战斗中,终于活捉了汉奸王金庆。

《云开雾散》是《战斗的青春》的第三部分,描写赵青、胡文玉等在抗日队伍内部进行挑拨离间,怂恿潘林处分许凤、李铁二人,放走汉奸王金庆,阴谋暗杀许凤,破坏抗日斗争。但是,许凤、李铁等人力挽狂澜,依靠群众,坚持武装斗争,打击敌人,挖出了抗日队伍中的特务、叛徒,纯洁了抗日队伍。枣园区在许凤、李铁领导下深挖洞,苦练兵,积极准备迎接新的战斗。

《智取韩庄》是《战斗的青春》的第四部分,描写胡文玉、赵青逃进枣园据点之后,认贼作父,给渡边、官本出谋划策,妄图摧垮枣园区抗日力量。枣园区在许凤、李铁领导下,和敌人针锋相对、斗智斗勇,神出鬼没地打击敌人,取得一次又一次的胜利。枣园区抗日队伍在斗争中成长壮大,抗日烽火越烧越旺。后在县大队配合下,粉碎了敌人的冬季大‘扫荡”,奇袭了枣园据点;智取了韩庄、郭店,狠狠打击了日伪反动派的嚣张气烙,使枣园区抗日形势朝着更有利的方向发展。

《胜利是我们的》是《战斗的青春》的第五部分。游击队狠狠打击了敌人以后,敌人进行了疯狂报复,使游击队处于极端危险的境地。许凤力挽狂澜,避免了严重损失。但是,许凤、秀芬、小曼三姐妹却不幸被捕。敌人用尽威胁、利诱、屠杀等种种卑鄙手段,想迫使三姐妹屈服。三姐妹大义凛然,与敌人进行了不屈不挠的英勇斗争。后,游击队攻进枣园据点,击毙了渡边。李铁刀劈了胡文玉。

内页插图

血战古洋河虎穴除奸

云开雾散

智取韩庄

胜利是我们的2011年6月1版1印

用户评价

这套连环画之所以能流传至今,我想,核心在于它对“精神传承”的深刻表达。它讲述的不仅仅是某一场具体的“战斗”,而是一种贯穿始终的,为理想而牺牲、为未来而奋斗的精神内核。我给我的侄女看了一部分,她虽然生活在完全不同的时代背景下,但依然被那些人物的坚韧所打动,这说明这种核心价值是超越时代的。与我童年时看过的那些零散的旧漫画相比,这套书的完整性和系统性更高,它构建了一个相对完整的精神谱系。它教导年轻人,真正的强大,不是外在的物质积累,而是面对困境时,内心深处那股不屈的韧劲。读完这五册,我合上书本,心头涌起的是一种沉甸甸的责任感,仿佛肩负起了守护这份精神遗产的使命。这是一套值得所有家庭收藏,并引导下一代去阅读和思考的珍贵作品。

评分不得不提一下这套书的配文和旁白,简直是点睛之笔,功力深厚。它不像现在很多作品那样,恨不得把所有人物的想法都用大段文字解释清楚,而是采用了一种非常克制、精炼的叙事方式。很多时候,寥寥数字的对白,或者一段简短的说明文字,就能瞬间将读者带入情境之中,激发读者自身的联想和情感投入。这是一种非常高明的“留白”艺术。我特别欣赏其中关于“集体主义与个体价值”平衡的探讨。在展现群体力量的同时,也巧妙地穿插了几个关键的个人抉择时刻,这些选择的艰难和重要性,通过文字和画面的配合,被展现得淋漓尽致。说实话,我现在很少能读到这样注重文字韵味的出版物了,现在的作品往往过于依赖画面冲击力,而忽略了文字本身的张力和美感。这套书,是文字和图像完美融合的典范。

评分《星火燎原》这本连环画套装,讲实话,我原本只是抱着怀旧的心态随便翻翻,没想到它居然能给我带来如此强烈的艺术冲击。它最牛的地方在于对“小人物”命运的细腻刻画。比如其中关于一个孤儿如何被革命队伍接纳并成长的故事线,没有宏大叙事,只有琐碎却真实的日常片段。作者似乎有一种魔力,能将最平凡的场景赋予史诗般的重量。我记得有一幕,主角在雪地里给战友送药,那张特写,眉毛紧锁,嘴唇冻得发白,那种毅力和对同伴的关切,完全超越了语言的限制。相比于现在很多为了追求视觉刺激而牺牲叙事深度的作品,这套书的作者显然是下了苦功的,他们在每一个转折点都埋下了情感的伏笔。装帧和印刷质量也出乎意料地好,纸张的质感让人爱不释手,仿佛能触摸到那个时代的粗粝感。我甚至特意去查了作者的生平,想了解他们是如何在那个相对简陋的创作条件下,完成如此高水准的作品的,真乃一代宗师。

评分这套《红色年代的回响》真是让人感慨万千。翻开第一册,扑面而来的是那个特定历史时期的集体记忆,那种单纯而又坚定的信仰,在那些黑白分明的线条里得到了最直观的展现。画风是典型的那个年代的写实风格,人物的眼神里透着一股不服输的劲头,哪怕是描绘最艰苦的劳动场景,也有一种向上拔节的力量感。我特别喜欢其中关于“无私奉献”主题的几幅场景,比如集体农忙时,大家互相搀扶着,汗水滴落在泥土里,却没有人叫苦叫累。这不仅仅是故事,更像是一面镜子,照出了我们父辈乃至更早一代人的精神底色。虽然现在看来,有些情节的处理略显理想化,不够复杂和灰度,但正是这种纯粹,才更触动人心。对于我们这些成长在物质相对富裕环境下的人来说,重温这些故事,是对“奋斗”二字最深刻的理解和致敬。每一页的构图都非常讲究,虽然是小人书的篇幅,但信息量极大,作者对人物动态的把握简直是教科书级别的,寥寥数笔就能勾勒出人物的内心世界。

评分对于我这个科班出身的美术爱好者来说,研究这套连环画的绘画技巧,简直是一次宝贵的田野调查。它的透视运用非常扎实,尤其是在表现复杂战场环境或大型机械化行进的场景时,那种空间感和深度感处理得既准确又不失艺术夸张。更令人惊叹的是色彩的运用,虽然大多是早期印刷的套色效果,受限于技术,但创作者对有限的几种原色之间的调和与对比,拿捏得炉火纯青。例如,在描绘黎明或黄昏的场景时,他们通过细微的墨点和套色的叠加,营造出极具层次感的光影效果,那种温暖而又略带肃杀的氛围感,至今让人难忘。这套书简直可以作为连环画创作中的“光影与空间布局”的范本教材来研究,它证明了艺术的伟大,从来不是依赖于技术的先进,而是依赖于创作者的灵魂和对世界的深刻洞察。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![设计师生存手册:创新设计思维 [Idea Generation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11453477/rBEhWFNd7XwIAAAAAAjSUZgVo3MAAMkPAJ8At0ACNJp326.jpg)

![凤凰文库设计理论研究系列:设计教育.教育设计 [DESIGN TEACHING - TEACHING DESIGN] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12002897/581c3e47N94d17148.jpg)