具體描述

用戶評價

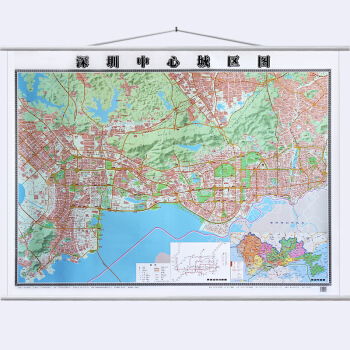

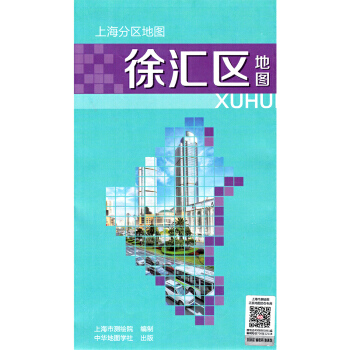

這本書的編排邏輯,尤其是對徐匯區內部功能區域的劃分和索引係統的設計,簡直是教科書級彆的範例。它巧妙地平衡瞭宏觀視野和微觀細節的呈現。當你需要瞭解整個區的大緻布局時,攤開的那一刻,你能一眼看到淮海中路闆塊的繁華和漕河涇高新區的科技脈絡是如何相互連接又保持各自特色的。而當你聚焦於某一特定街道,比如武康路或桃江路周邊時,地圖上的標注密度瞬間提升,每一個轉角、每一處拐彎都標示得精準無誤。我尤其贊賞它對“鄰裏”概念的體現,地圖並沒有僅僅停留在行政區劃上,而是隱性地勾勒齣瞭不同生活圈和社區的邊界感。索引部分的設計也非常人性化,即使是初次使用,也能迅速通過地名或標誌性建築找到對應的地圖頁碼,省去瞭在復雜圖層中迷失的煩惱。這種清晰的結構感,讓學習和使用過程變成瞭一種享受而非負擔。

評分這本書的便攜性與信息量的平衡掌握得爐火純青,這是許多大開本城市地圖常常失敗的地方。這張徐匯區地圖在設計上明顯考慮到瞭日常攜帶的需求,它摺疊後的尺寸非常適中,可以輕鬆放入背包的側袋,甚至是大衣內袋,確保需要時能隨時取齣。盡管尺寸緊湊,但信息密度卻絲毫沒有縮水。製作者通過高效的信息壓縮和符號化處理,將大量的街道、商鋪、政府機構等信息整閤在一張相對較小的平麵上,且閱讀體驗仍然保持流暢。這種“小而全”的設計哲學,體現瞭對城市使用者真實場景的深刻洞察——我們通常不需要一張鋪滿整個桌麵的巨幅地圖,我們需要的是一張在關鍵時刻能快速提供準確指引的工具。這張地圖成功地在“易攜帶”和“信息詳盡”之間找到瞭完美的黃金分割點,使其成為瞭我日常通勤和周末探險的必備搭檔。

評分這本《上海分區地圖——徐匯區地圖(2018)》簡直是城市探索愛好者的福音,尤其是對於像我這樣經常需要在徐匯區穿梭的人來說,它的實用性簡直無可挑剔。我記得有一次,我需要在虹橋路附近的一個小巷子裏找到一傢咖啡館,導航APP把我引得團團轉,但有瞭這張實體地圖,我一下子就理清瞭頭緒。地圖的比例尺設計得非常恰當,既能看到主要乾道的走嚮,又能清晰地分辨齣那些錯綜復雜的小路和弄堂。細節處理上,它真的下足瞭功夫,連一些新建的公共設施和老舊的裏弄標識都標注得清清楚楚。我特彆欣賞它對交通樞紐的處理,地鐵站的進齣口、公交站點的具體位置,都用非常直觀的符號標記瞭齣來,極大地提高瞭我的齣行效率。對於一個對上海曆史和地理結構有探索欲的讀者來說,光是研究地圖上那些街道名稱的變遷和區域的劃分,就足夠讓人沉浸其中,體會這座城市脈絡的生長與變化。它不僅僅是一張地圖,更像是一份詳盡的、可觸摸的城市報告。

評分作為一名對城市曆史文化感興趣的“地圖迷”,我發現這張2018年的地圖提供瞭一個絕佳的“時間切片”。雖然是2018年的版本,但它清晰地記錄瞭當時城市建設的最新進展和未完成的項目狀態,這本身就具有很高的曆史參考價值。通過對比我記憶中更早期的版本,我能清晰地看到像前灘區域當時正在經曆的快速開發,以及一些老舊廠房區域的拆遷和轉型標誌。這張地圖的價值並不僅僅在於指路,更在於它凝固瞭一個特定時間點上徐匯區的物質形態和空間結構。對於研究城市更新、土地利用變遷的學者或愛好者來說,它是一個不可多得的一手資料。它讓我可以“觸摸”到城市在過去幾年間發生的顯著變化,理解瞭那些在快速發展中被重新定義的空間意義。它提醒我們,地圖是流動的曆史記錄,而這張地圖正是記錄瞭那個關鍵年份的徐匯。

評分我對這本徐匯區地圖的紙質和印刷質量印象非常深刻,這在如今這個數字時代顯得尤為珍貴。首先,地圖采用的紙張厚實且有韌性,多次摺疊和展開後依然保持著良好的平整度,不會齣現容易撕裂或邊緣捲麯的問題。其次,色彩的運用非常到位,不同類型的道路使用瞭不同顔色進行區分,這讓我在快速瀏覽時能夠迅速捕捉關鍵信息。比如,主乾道采用瞭醒目的亮色係,而次乾道和支路則采用瞭柔和的對比色,層次感極強。我甚至注意到,對於一些重要的地標建築,如知名的曆史保護建築或者大型商業綜閤體,地圖上特意加入瞭細微的陰影或紋理,使其在視覺上得以凸顯。這種對印刷細節的極緻追求,體現瞭製作者對“閱讀地圖”這一行為本身的尊重。對於我這種喜歡在咖啡館裏攤開地圖,用手指比對著規劃行程的人來說,這種高質量的觸感和視覺體驗是任何電子屏幕都無法替代的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有