具体描述

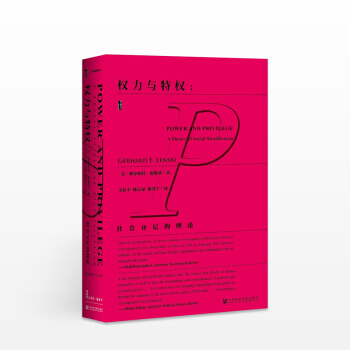

基本信息:

- [美] 格尔哈特?伦斯基 著

- 关信平 陈宗显 谢晋宇 译

- 2018年1月出版 / 92.00元

- 精装·656页

- ISBN 978-7-5201-1217-8

- 社会科学文献出版社·甲骨文

内容简介

自古以来,平等就是人们普遍重视的问题。在不同历史发展阶段,不同地区,不同阶层之间,不平等的表现形式有所不同。关于不平等的问题,自古以来,基本的矛盾都是存在于两个思想学派之间的,一个是由保守主义论点的支持者组成,认为社会不平等即是不可避免的,又是公正的;而另外一个则是由激进的相反论点的支持者组成,认为社会不平等既不是*然的,也不是公正的。

《权力与特权》主要回答了社会分层领域中的核心问题:谁得到了什么?为什么能够得到?格尔哈特?伦斯基通过辩证的视角来审视这一学科思想的的发展,勾勒了正在兴起的理论综合的框架。他认为众多社会学家——如马克思、斯宾塞、萨姆纳、凡勃伦、莫斯卡、帕累托、索罗金、帕森斯和达伦多夫——所持的多元、矛盾的观点都可以被包含于不断发展的、系统化的理论主体当中。

编辑

伦斯基的这部《权力与特权》给我们展示了一幅恢弘的人类社会分层的历史与现实图景,它出版于20世纪60年代,但至今仍然具有很强阅读和学术价值,是社会学领域的经典读物。拉尔夫·达伦多夫认为《权力与特权》对于具有决定性后果的不平等现象的一般性解释至今依然受到推崇。着手研究工作的学者都会将伦斯基这部富于想象力的、具有深远意义的著作视为一份不可或缺的指南。

作者简介

格尔哈特?伦斯基,美国社会学家,北卡罗来纳大学教堂山分校社会学荣休教授,以其对宗教社会学、社会不平等和生态进化论等方面的贡献而闻名。其他代表作有The Religious Factor: A Sociological Study of Religion's Impact on Politics;Human Societies(与Jean Lenski合著)。

译者简介

关信平,博士,南开大学社会工作与社会政策系教授,毕业于四川大学哲学系(本科)和南开大学社会学系(硕士)和南开大学经济学院(博士),曾赴英国、美国、德国等国家访问研究。著有《中国城市贫困研究》等,在中外学术期刊上发表100多篇学术论文。

陈宗显,南开大学外国语学院西语系教授(已退休),毕业于北京大学西方语言文学系,从事德语和英语教学和翻译工作,主要成果有《歌德散文选》等。

谢晋宇,博士,现任四川大学教授。获教育部新世纪人才奖励、天津市社会科学成果一等奖等。在中外学术刊物发表论文近百篇。

获 誉

本书对于具有决定性后果的不平等现象进行的一般性解释,至今依然受到推崇。着手研究工作的学者都会将伦斯基这部富于想象力的、具有深远意义的著作视为一份不可或缺的指南。

——拉尔夫?达伦多夫,《美国社会学评论》

一次对人类不平等之因果,政治和经济权力之基础的广泛而深远的追问……伦斯基的这部杰作指引我们穿越诸世纪到达地球/偏远的角落……比较社会分析方面的一部杰作。

——海因茨?尤劳,《美国政治科学评论》

目 录

1988年版中译本序

1984年英文平装版序

序言

D一章 谁得到了什么?为什么会得到?

公元前的早期观点

从保罗到温斯坦莱的基督教观点

从洛克到莫斯卡的近代早期观点

功能主义者和冲突派理论家

正在出现的综合

基本的争论点

第二章 人与社会

人性

社会的性质

社会利益和个人利益:它们的关系

个人利益:它们的性质

社会利益:它们的性质

第三章 分配制度的动力学

分配的两个规律

分配制度中的差异情况

强力及其转化

权利的统治

制度化权力的种类

政治周期

中间阶级和权力的制度化

反作用

政权的垮台

第四章 分配制度的结构

阶级

种姓、等级、地位群体和精英

阶级系统

公民权:一个具有潜在价值的资源

分配制度

对地位不一致的反应

回顾和展望

第五章 狩猎和采集社会

狩猎和采集社会的共同特征

狩猎和采集社会的差异特征

分配制度的共同特征

分配制度的差异特征及其产生原因

第六章 简单园耕社会

简单园耕社会的共同特征

分配制度的共同特征

分配制度的差异特征

关键性发展

第七章 先进园耕社会

先进园耕社会的共同特点

分配制度简介

造成在政治发展和不平等方面差异的原因

政体与不平等

统治者的权力

权力的其他基础

武力、意识形态与效用

权力和特权的世袭传递

立宪制度及其约束

第八章 农业社会(一)

农业社会:一个普遍类型?

农业社会的共同特征

国家、统治者和社会不平等

执政阶级

统治者对抗执政阶级:多种模式及其原因

第九章 农业社会(二)

侍从阶级

商人阶级

僧侣阶级

农民阶级

手工业者阶级

贱民和堕落者阶级

被遗弃者阶级

图解总结

地位群体

垂直流动

关于分配公正性的一个注脚

第十章 工业社会(一)

工业社会的共同特征

基本趋势的逆转

逆转的原因

政府的角色

统治阶级:事实还是神话

政治的阶级系统

财产的阶级系统

第十一章 工业社会(二)

业主阶级

党的官员阶级

管理者阶级

军人阶级

技术职业者阶级

职员阶级

销售者阶级

工人阶级

农业者阶级

失业者阶级和奴隶劳动者阶级

第十二章 工业社会(三)

教育的阶级系统

种族、民族和宗教的阶级系统

以性别为基础的阶级系统

以年龄为基础的阶级系统

阶级和地位一致性

垂直流动

阶级斗争

公民权和再分配过程的复兴

声望分层

未来的趋势

第十三章 回顾与展望

对一般理论的再考察

再看保守主义和激进主义

未来的议程

考文献

人名索引

4主题索引

...........

.......

用户评价

这本书最让我感到意外的是,它在讨论社会结构问题的同时,也巧妙地触及了心理层面和伦理层面的议题。它探讨了“被剥夺感”和“相对剥夺感”如何驱动社会冲突,这种对群体心理的敏锐捕捉,让原本冰冷的结构分析充满了人性的温度。作者提出了一个非常发人深省的观点:特权阶层对于自身地位的合理化叙事,往往是维护社会稳定的关键,而这种叙事的高明之处,在于它能让被分层者在某种程度上内化了这种结构的不平等,认为这是“自然而然”的结果。这本书的辩论性很强,它抛出的许多观点都具有强烈的挑战性,迫使读者去审视自己的立场。我喜欢它结尾处那种开放式的讨论,作者并没有给出简单的“药方”,而是强调理解复杂性本身就是迈向改变的第一步。这种务实而又深刻的收尾,使得整本书的价值得到了升华,它不是在宣扬革命,而是在培养一种更具批判性和洞察力的公民意识。

评分坦白说,我最初翻开这本书时,对它的学术深度有些许保留,毕竟许多社会学著作往往沦为晦涩难懂的“象牙塔”产物。然而,这本书完全颠覆了我的预期。它的论证逻辑缜密得令人称奇,每一步推导都建立在扎实的经验数据和严谨的理论基础上,但令人惊叹的是,作者在保持学术严谨性的同时,成功地将这些复杂的分析转化为清晰、富有洞察力的语言。书中对权力网络动态变化的描述,尤其让我眼前一亮。它没有停留在传统的静态划分,而是动态地展示了权力如何在不同场域间流动、重组与固化。我尤其欣赏作者对于“合法性”概念的解构,那段关于社会共识如何被精心建构和维护的论述,简直是醍醐灌顶。它揭示了我们习以为常的许多“常识”,其实是特定利益集团精心维护的意识形态工具。这本书的文字风格带着一种冷静的批判性,不带情绪化的煽动,而是用无可辩驳的逻辑力量去引导你思考,这才是真正有力量的学术写作,它要求读者付出思考的努力,但给予的回报是认知层面的巨大提升。

评分这本书的叙事节奏掌控得极佳,让人在沉浸其中时几乎感觉不到时间的流逝。作者对于复杂社会现象的描绘,不是那种干巴巴的理论堆砌,而是巧妙地融入了引人入胜的案例分析。我特别欣赏它如何将宏观的社会结构变迁,与微观到个体命运的跌宕起伏联系起来,使得抽象的社会学概念瞬间鲜活了起来。例如,书中对某个特定历史时期财富集中模式的剖析,通过几代人的兴衰史展现出来,那种无力感和宿命感,读起来让人心头一紧。作者的笔触细腻入微,无论是对精英阶层私密社交圈的描摹,还是对底层挣扎者的日常刻画,都显得真实可信,充满了生活质感。它不仅仅是在陈述事实,更像是在引导读者进行一场深刻的自我反思,去审视我们自身所处的环境,以及那些看不见的、却又无时无刻不在影响我们的规则是如何形成的。这本书的结构安排也很有层次感,每章的过渡都非常自然流畅,如同精心编排的交响乐,高潮迭起,让人忍不住想一口气读到最后,去探寻作者最终想要揭示的那个核心命题。读完后,我的脑海中久久不能散去的是那些鲜活的群像,以及他们身上所承载的时代重量。

评分我是一个对历史脉络特别敏感的读者,这本书在处理时间跨度上的能力,令人赞叹。它并没有将社会分层视为一个静止的画面,而是将其置于漫长的历史长河中进行考察。作者对于工业革命以来不同阶段的社会流动性变化进行了细致的对比研究,这使得那些看似永恒的社会阶层壁垒,在历史的镜子前暴露出了其脆弱和可塑性。特别是书中对技术进步在加剧或缓解不平等方面的辩证分析,打破了那种一味歌颂进步的简单化叙事。技术是中性的,但掌握技术和制定技术应用规则的权力主体,却在无形中重塑了新的权力边界。这本书的语言非常具有画面感,它不使用晦涩的行话来吓唬读者,而是用非常精准的词汇描绘出历史进程中的关键转折点。阅读过程中,我仿佛能够“看到”那些历史人物是如何在社会结构性的限制下做出选择,以及这些选择最终如何被固化为后世的“规范”。这种历史的厚重感,让这本书不仅仅停留在理论层面,更具有了史诗般的张力。

评分这本书给我的最大感受是,它提供了一套全新的“透视镜”,用来观察我们日常生活的方方面面。以前我可能只是模糊地感觉到社会的不公和固化,但这本书精准地为这些感受命名,并指出了其运作机制的底层代码。作者在阐述理论时,采用了大量跨学科的视角,比如将经济学模型与符号互动理论结合起来分析社会地位的获取,这种融合使得分析维度空前丰富。比如,书中关于“文化资本”在现代精英教育体系中如何被系统性地转化为“制度资本”的章节,让我对当前教育竞争的本质有了更深层次的理解——它不再仅仅是知识的竞争,而是一场关于身份和归属权的隐秘较量。这本书的排版和注释也体现了极高的专业水准,那些细致入微的脚注,本身就构筑了一个知识的补充网络,如果你愿意深挖,你会发现更多有趣的旁支论点。它不是一本读完就束之高阁的书,更像一本需要时常翻阅、不断对照现实进行检验的“工具书”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新华书店正版 血疫(译文纪实) [THE HOT ZONE] 理查德·普雷斯顿著 上海译文出版社 书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/26698181445/5abc5dc7Nb3cbf274.jpg)