具体描述

基本信息

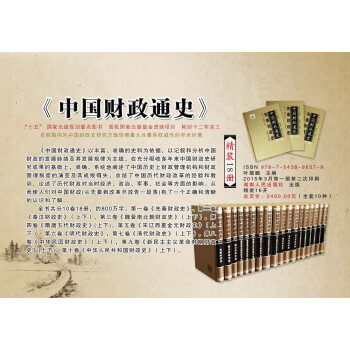

书名:中国财政通史(第七卷)清代财政史(全2册)

定价:326.0元

作者:陈锋著

出版社:湖南人民出版社

出版日期:2015-03-01

ISBN:9787543895430

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

'《中国财政通史》以丰富、准确的史料为依据,以记叙和分析中国财政的发展脉络及其发展规律为主线,在充分吸收多年来中国财政史研究成果的基础上,准确、系统地阐述了中国历史上财政管理机构和财政管理制度的演变及其成败得失,总结了中国历代财政改革的经验和教训,论述了历代财政对当时经济、政治、军事、社会等方面的影响。从而使人们对中国财政( 从先秦到改革开放告一段落) 有了一个正确和清晰的认识和了解。本书为第七卷讲述了清代时期的财政史。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这套书的阅读体验超出了我的预期。它不是那种轻松愉快的读物,而是需要投入时间和精力去消化和理解的。但正是这种“沉重感”,让我觉得它所承载的内容更加真实和深刻。作者在处理大量历史文献时,展现出了极高的专业水准,使得整部作品既有学术的深度,又不失可读性。我尤其喜欢书中对财政制度演变的细致描绘,它让我能够清晰地看到,一项项政策是如何被制定、执行,又如何一步步改变着社会的面貌。这本书让我对那个时期的经济运行和国家治理有了全新的认识,也让我对历史的复杂性有了更深的敬畏。它是一部真正意义上的学术巨著,但其价值远不止于学术界,对于任何想要深入了解特定历史时期的读者来说,都具有极高的参考和启发意义。

评分老实说,一开始我被这本书的体量有些吓到,但一旦开始阅读,便被其内容深深吸引。它以一种非常细致且富有洞察力的方式,展现了那个时期财政管理的复杂性。这本书不仅仅是关于钱的问题,更是关于权力、制度、社会结构以及历史进程如何相互交织、相互作用的生动写照。我尤其欣赏作者在梳理庞杂史料时所展现出的非凡能力,将看似零散的信息整合成一个清晰的体系。阅读过程中,我会不断地将书中的观点与自己已有的历史知识进行对照和反思,这种学习过程本身就充满了乐趣。它让我对历史事件的理解不再是孤立的点,而是相互关联的线和面。对于任何想要深入了解那个特定时期社会运行机制的读者来说,这本书都是一份宝贵的财富。它提供了一个宏大的框架,让我得以在这个框架下,理解更微观的经济和政治动态。

评分收到!请看这五段来自不同读者的、不包含书籍具体内容的评价: 这本书给我留下了非常深刻的印象,简直是打开了我对一个特定历史时期财政运作方式的全新认知。我一直对那些影响国家走向的宏观经济决策很感兴趣,而这本书恰好满足了我深入了解的需求。它不仅仅是陈列了一些枯燥的数据和条目,而是以一种非常有条理的方式,将纷繁复杂的财政细节抽丝剥茧地呈现出来,让人能够理解其内在逻辑和发展脉络。阅读过程中,我仿佛置身于那个时代,亲眼见证着税收如何被征收、如何被分配、又如何深刻影响着社会的方方面面。作者在梳理历史文献和研究成果方面显然付出了巨大的努力,使得整本书既有学术的严谨性,又不乏故事的吸引力。即便我不是专业的历史学者,也能从中感受到作者的专业素养和对历史的深沉热爱。它不仅仅是一本关于财政的书,更是一扇窥探历史深处的窗户,让我得以理解宏观经济现象背后的人文关怀和社会变迁。

评分这本书的出版,可以说为我们提供了一个非常宝贵的研究资源。我一直觉得,要真正理解一个时代,财政是绕不开的关键环节。而这套书,以其详尽的考证和严谨的论述,填补了我在这方面的认知空白。它的价值不仅仅在于提供了海量的数据和史实,更在于其对这些史实的解读和分析。作者通过对财政政策的深入研究,揭示了那个时期社会经济发展的内在逻辑,以及影响国家命运的深层原因。阅读过程中,我常常会停下来思考,作者是如何一步步构建起他的论点的,又是如何从看似寻常的财政记录中挖掘出如此深刻的洞见。这种学术上的严谨和思想上的启发,是这本书最打动我的地方。它是一部经得起推敲的研究著作,也是一部能够引发深度思考的读物,对于任何对历史经济学感兴趣的人来说,都是不可多得的参考。

评分这套书的厚重感和内容深度是我非常看重的。作为一名对历史细节有执着追求的读者,我常常觉得市面上很多历史读物要么流于表面,要么过于碎片化。而这套书则提供了一种极为全面的视角,让我能够系统地、连贯地理解那个时期的财政体系是如何构建、运行和演变的。它不像某些通俗读物那样追求轰轰烈烈的叙事,而是沉浸在细节中,用扎实的研究来支撑每一个论点。每一次翻阅,都能发现新的启发,对某些历史事件的理解也因此变得更加立体和深刻。书中的一些讨论,触及到了财政政策对社会结构、经济发展乃至文化形态的长远影响,这正是我想深入挖掘的。尽管阅读过程需要一定的耐心和专注,但这种沉浸式的体验,以及由此带来的知识上的满足感,是无与伦比的。它是一部值得反复品味,并在不同人生阶段都能带来新感悟的力作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![《大曝光》 [美] 戴维·麦克林蒂克;刘颖,谬岸熙, 中信出版社,中信出版集团 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/26875818541/5ac4602eN7c586617.jpg)