具体描述

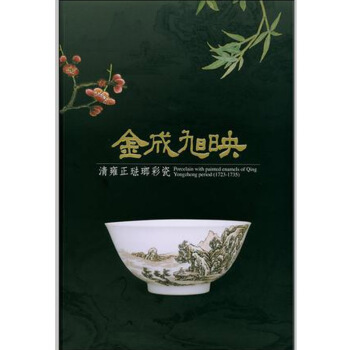

《金成旭映-清雍正琺瑯彩瓷》

作者: 余佩瑾編 出版社: 故宮博物院

副标题: 清雍正琺瑯彩瓷 出版年: 2013-2

页数: 359 装帧: 平装

ISBN: 9789575626716 尺寸:29.7X21CM

語言:中文繁體

內容簡介

清宮瓷胎畫琺瑯的製作發端康熙皇帝,由於君王喜愛,特別招徠具備琺瑯製作技藝的西洋人入宮,設置琺瑯作坊,研製以琺瑯彩料在瓷胎或宜興胎上彩繪紋飾,終於在康熙晚年成功燒製出琺瑯彩瓷。

雍正朝在怡親王監理下繼續研發,增加了二十多種琺瑯料色彩,勅令景德鎮御窯廠燒製出瑩潤薄透的瓷胎,於是以白瓷胎為地,由宮廷畫師以色彩明亮艷麗的琺瑯料在白地上作畫,並在宮中設爐二次燒造,奠定了雍正朝琺瑯彩瓷邁向顛峰的基礎。雍正皇帝文采風流、詩書雙絕、品味高雅,他以文人追求的詩、書、畫、印四絕設計琺瑯彩瓷,成為雍正年製一大特色。

用户评价

我之所以入手这本关于清雍正珐琅彩瓷的图录,主要是冲着它在学术性上的严谨度去的。台北故宫博物院的藏品本身就是研究清代官窑的“金标准”,而这本书的作者团队显然下了大功夫去梳理和考证。我特别留意了其中关于“彩料配方”和“烧造工艺”的论述部分,虽然是科普性的介绍,但其中引用的史料和比对的文献都相当扎实,并非泛泛而谈。对于那些热衷于探究“官窑秘密”的人来说,这本书提供了很多值得深入思考的切入点。它没有过分纠缠于一些已经定论的流言蜚语,而是专注于通过实物证据来构建对雍正时期彩瓷艺术的全新认知框架。这种务实且深入的治学态度,让这本书在众多同类出版物中脱颖而出,是案头常备的参考书。

评分对于我这种对古董收藏有着强烈兴趣,但又苦于无法亲临博物馆现场的人来说,这本书简直是“精神食粮”。能够系统地、近距离地“把玩”到这些国宝级的珐琅彩瓷器,那种满足感是无可替代的。我特别喜欢它对器物款识的细致辨析,特别是雍正官窑款的几种细微变化,书中都做了非常清晰的图例对比。这对于建立自己的辨识标准非常有帮助。此外,书中还收录了一些过去相对少见的侧面或底足的特写,这在鉴定时至关重要。这本书的价值不仅仅在于展示美,更在于提供了一套学习和分析古代工艺的系统工具,让我对未来在市场上看到类似器物时,能够有更准确的判断力,这种实用性让我觉得物超所值。

评分这本书给我的整体感受是沉静而有力量的。它没有过分追求色彩的艳丽和浮夸的形容词堆砌,而是通过对器物本身美学的精准捕捉和冷静分析,展现出雍正珐琅彩那种独有的、内敛的皇家气派。我常常在夜晚静下心来,只打开一盏台灯,慢慢翻阅,感受那种穿越时空的对话。书中的文字像丝绸一样光滑,不拖泥带水,直击重点。它成功地做到了“以图为重,以文佐证”,确保了每一件瓷器的神韵都能被最大限度地保留下来。对于那些追求极致审美体验的读者来说,这本书绝对是一次纯粹的视觉与知识的盛宴,让人读完后久久不能平静,回味无穷。

评分这本书的装帧设计简直是太精美了,光是拿到手里就能感受到那种沉甸甸的质感。内页纸张的选用非常考究,那种微微泛黄的色泽,配合着清晰的印刷,让那些古代瓷器的图片显得格外有韵味。我特别喜欢它在细节处理上的用心,比如有些关键部位的放大图,几乎能让人看到釉彩的细微流动和描金的笔触,这对于研究者或者深度爱好者来说,简直是太友好了。从封面到目录的排版,都透露着一种庄重典雅的气息,让人在翻阅时就仿佛穿越回了那个精致的时代。它不仅仅是一本书,更像是一件收藏品,放在书架上都觉得倍增光彩。不过,如果说有什么可以改进的地方,或许是全书的尺寸可以再稍微大一点点,这样在欣赏那些宏伟的器型时,视觉冲击力会更强,但瑕不掩 কূট,整体的视觉体验已经非常出色了。

评分说实话,我最初有点担心,毕竟是“台版原版”,会不会内容上过于小众或者过于专业化,导致我这个普通爱好者难以理解。但出乎意料的是,这本书的叙事结构非常流畅自然。它没有采用那种干巴巴的学术报告模式,而是用一种近乎于讲述故事的方式,引导读者去欣赏每一件瓷器的“前世今生”。例如,关于某件带有“岁岁平安”主题的碗,书中不仅展示了它的多角度照片,还细致描绘了其构图的寓意,以及它可能与当时宫廷生活场景的关联。这种将艺术品置于历史背景中去解读的方法,极大地提升了阅读的趣味性。我常常是捧着它,在轻松的氛围中,不知不觉就吸收了大量的专业知识,感觉像是得到了一位资深专家一对一的讲解,非常享受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![现货正版 《Yumiko’s Cake韓式裱花蛋糕》 [繪虹企業][Yumiko] 繁体 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/28538578957/5b20904fNf4435654.jpg)