具体描述

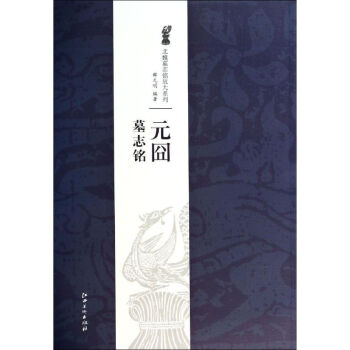

| 书名 | 元囧墓志铭 |

| 定价 | 32.00 |

| ISBN | 9787548027331 |

| 出版社 | 江西美术出版社 |

| 作者 | 无 |

| 编号 | 1200904512 |

| 出版日期 | 2014-04-01 |

| 印刷日期 | 2014-04-01 |

| 版次 | 1 |

| 字数 | 无 |

| 页数 | 37 |

| '北魏墓志铭放大系列元囧墓志铭'无目录。 |

| 薛元明 男 1973年11月出生。*国书法家协会会员。书法篆刻作品多次参加**展赛 数百万字理论文章发表于**多家专业报刊杂志。获“2004年度**书法传媒理论奖”一等奖。2005年参加*国文联举办的“当代文艺论坛”(论文形式参与) 2006年应邀参加*国美术馆举办的“当代篆刻艺术文化传承与形式探索”大型学术研讨会 2007年参加*国文联主办的“当代篆刻大展研讨会”。2007年日本'书道'对其进行专版介绍。历任'艺术与财富'杂志副主编、北京'时尚精品购物'“艺术品投资”栏目专栏撰稿人 连续五年担任'书法'杂志专栏作者 2013年至今为'北京晚报'专栏作者。出版专著有'历代经典碑帖解读''齐白石经典篆刻技法解析''庄蕴宽传''*国书法制度论纲'等。 |

| 普通青少年,普通成人 |

| 魏碑书法风格的出现与演化 有其深远的时代背景 北魏墓志当为魏碑书艺之完美体现者。墓志铭虽为颂德述事 其书法却保留了一段鲜活的书史。北魏墓志书法与造像题记不同 墓志书法更显其端庄规整 多出自宫廷书手的精湛技艺 引L着一代书风。北魏墓志刻工技艺之精湛亦不可疏视 或典雅庄严、浑穆沉重 或朴拙自然 或灵动诙谐 刻工走刀石上 皆能毫厘不爽。通观魏志书法 可见初期之阳刚风骨 中期之隽逸灵秀 后期之娟秀柔润。本系列丛书xuan北魏墓志中*具代表性的、影响力*广泛的经典之作精印 以飨广大书法爱好者以及书法研究人员 |

用户评价

我向来对那些喜欢用华丽辞藻堆砌、试图营造“史诗感”的著作敬而远之,因为它们往往空有其表,内容单薄。然而,这部作品的文字风格,却如同精雕细琢的玉器,温润、内敛,却蕴含着无穷的力量。作者行文间,自有一种不动声色的力量,他似乎不需要宏大的场面来证明其价值,而是通过对微小细节的精确捕捉,构建出一个立体而真实的古代世界。我尤其着迷于书中对于自然环境和地理风貌的描绘,那些关于山川河流、气候更迭的文字,描绘得极其细腻,让人联想到中国山水画的意境。它不仅仅是记录历史事件,更像是在记录“那一刻”的世界的呼吸。这种注重“境”的营造,使得阅读过程变成了一种冥想,一种与过去时空进行深层次的精神交流。读完后,心灵得到了一种久违的平静和充实感,仿佛被那些古老的力量重新洗涤了一遍。

评分市面上的历史类读物,常常陷入“大众化”与“专业化”的两难境地。这本书却巧妙地找到了一个极佳的平衡点。对于非专业人士来说,它提供了清晰的脉络和引人入胜的故事线,让你能轻松跟上节奏,不至于在专业术语前望而却步。而对于有一定基础的读者而言,它又提供了足够多的细节和引人深思的论点,绝不会让人觉得浅尝辄止。我最欣赏的是作者对待“不确定性”的态度。面对史料的断层和模糊之处,他没有妄加揣测,而是坦诚地指出研究的边界,并提出几种合理的推测供读者参考,这种科学的审慎,恰恰是优秀学术作品的标志。整本书读下来,带给我的不仅仅是知识的增长,更是一种对待历史、对待认知的严谨态度。它教导我们,真正的求知,是带着敬畏之心,去小心翼翼地拼凑出真相的碎片,而不是急于给出一个斩钉截铁的结论。

评分初捧此书时,我本以为会是晦涩难懂的学术论著,毕竟那沉稳的装帧和严肃的标题总给人一种距离感。然而,一旦真正沉浸其中,便发现作者的笔触是何等的灵动与富有穿透力。他似乎拥有一种魔力,能将那些看似冰冷的历史碎片,重新熔铸成有血有肉、栩栩如生的人物群像。我特别佩服作者对于复杂社会结构和人际关系的梳理能力,那些盘根错节的权力斗争、细腻微妙的情感纠葛,被他剖析得条分缕析,却又绝不生硬说教。更让我感到惊艳的是,书中穿插的那些地方志和民间传说,它们如同散落的宝石,被作者巧妙地串联起来,使得整个宏大的叙事背景,充满了烟火气和人情味。我常常在深夜被某一句洞察人性的论断击中,不得不合上书本,独自在月光下回味良久。这本书迫使我重新审视许多既定的历史观念,它提供的不仅仅是知识,更是一种批判性的思维方式,一种不盲从的求真精神。

评分这本厚重的典籍,光是触摸那略带粗粝感的封面,就让人仿佛穿越了时空,直抵那个充满未知与传奇的远古领域。我带着一种近乎朝圣般的心情翻开了它,期待能从字里行间捕捉到那些早已消逝的声音与气息。它不像市面上那些轻飘飘的快餐读物,而是需要你沉下心来,用呼吸去感受每一个笔画的重量。书中的排版设计极为考究,每一页的留白都恰到好处,引导着读者的视线,像是在无声地诉说着某种古老的仪式感。我尤其欣赏作者在叙事节奏上的把控,时而如大河奔涌,磅礴大气,让人心潮澎湃;时而又像山涧细流,潺潺不息,引人深思。那些对于古代工艺、建筑细节的细致描摹,简直让人怀疑作者本人是否就是那个时代的工匠或学者。读着读着,我甚至能闻到空气中弥漫着的某种尘土与香料混合的味道,这种沉浸式的体验,绝对是阅读的至高享受。它不仅仅是一本书,更像是一扇通往另一个世界的门,让人流连忘返。

评分说实话,我是一个对“古籍整理”类书籍抱有天然警惕的人,因为太多此类出版物只是简单的文献堆砌,缺乏必要的导读和现代语境的转化,读起来枯燥乏味,如同啃干馍。但这一本,完全超出了我的预期。它在保持原始资料的严谨性的同时,在注释和译文中展现出了极高的文学修养。作者对古代典籍的理解,绝非停留在字面意思的转译,而是深入到了词语背后的文化语境和时代精神。比如,书中对某一特定祭祀仪式的描述,旁边的注解不仅解释了仪式的流程,还引用了同期其他文化背景的对比文献,这种交叉印证的手法,极大地丰富了阅读的层次感。阅读过程中,我感觉自己仿佛不是在阅读一个人的作品,而是站在一个由无数代学者智慧汇聚而成的瞭望台上,俯瞰历史的长河。它成功地架起了古今对话的桥梁,让那些深藏于故纸堆中的智慧,焕发出了新的光彩,值得所有对文化溯源感兴趣的读者珍藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有