具体描述

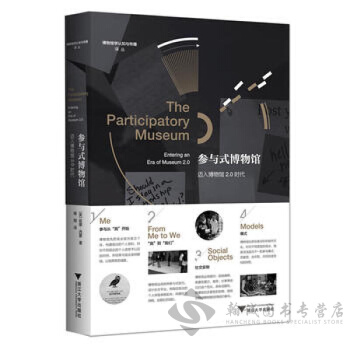

书名:参与式博物馆:迈入博物馆2 0时代

定价:68.00元

作者:妮娜西蒙(Nina Simon)著 喻翔

出版社:浙江大学出版社

出版日期:2018-05-01

ISBN:9787308179232

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

美国女博物馆学家妮娜?西蒙的《参与式博物馆》是一部反映国外博物馆*发展趋势之一“参与”(participation)的重要著作。在博物馆2.0时代,参与式博物馆的目的是,既能满足观众对积极参与的需求,又能传播馆方的使命、推广其核心理念。该书分为两个部分:*部分是“参与”的设计,介绍了参与式博物馆的核心原则;第二部分则列举了“参与”的四种实践,以及如何评估和管理参与式项目。整本书比较全面地论述了“参与”的各个层面,构建起一个完整的参与式博物馆体系。

【目录】

中文版序

译者序

前 言 为什么要参与?

章 参与的原则

让参与变得形象化、可操作

让参与发挥大效用

参与是个什么样子?

谁来参与?

观众参与的成果

参与的工作原理

第2章 参与从“我”开始 -

观众优先 -

把观众视作不同的个体

现实世界的个人资料 -

文化机构观众个人资料模式设计

文化机构个性化的实践

在场体验的个性化

个性化与观众回访

会员制很重要

第3章 从“我”到“我们 ”

网络效应

社交体验的技术屏障设计

平台和价值

平台设计的创意路线

平台与权力

第4章 社交实物

如何才能成为社交实物?

给社交实物设计平台

现实世界的社交平台

向观众提问

导览有助于社交体验

刺激性展示设计

给观众社交指导

分享实物

第5章 界定你想要的参与模式

参与的模式

参与和文化机构使命

参与的战略价值

第6章 让观众成为贡献者

贡献型项目的三种方法

示范出你所期待的观众参与行为

处理观众的贡献

观众对贡献型项目的回应

第7章 与观众合作

两种合作

安排合作

工作人员在合作型项目中的角色

研究型项目中的合作

与一般观众进行合作

一般观众对于合作型项目的回应

第8章 与观众共同创造

设计共同创作的平台

共同创造与馆内文化

第9章 招待参与者

把招待作为深层次交流的试点

在社区艺廊办展

0章 评估参与式项目

评估影响

开发有意义的评估工具

渐进评估和及时调整

让参与者也加入到评估中来

1章 参与的管理和可持续发展

参与和馆内文化

工作人员管理参与的策略

参与式项目的长效管理

参与式项目的永续发展

参与式博物馆的展望

致谢

参考文献节选

关于作者

妮娜?西蒙(Nina Simon),美国加利福尼亚州圣克鲁兹市艺术与历史博物馆执行馆长,华盛顿大学博物馆学系教授,毕业于伍斯特理工学院电气与计算机工程系。曾为全球上百家博物馆等文化机构提供咨询服务和参与式项目设计。2010年出版《参与式博物馆》,该书在博物馆界大受好评,荣登美国博物馆协会2010年度佳畅销书,她也因此被《史密森学会会刊》誉为“博物馆的远见者”。2012年荣获美国博物馆协会南希?汉克斯奖。此外,她还设有人气“博物馆2.0”,并在TED等平台上向博物馆界及公众传播其参与式博物馆理念。

用户评价

听闻这本书的书名,我脑海中立刻浮现出一种全新的博物馆体验。我一直认为,传统的博物馆模式,有时会让人感到疏离,仿佛置身于一个历史的“遗迹”中,而无法真正与之产生共鸣。 “参与式博物馆”这个概念,则让我看到了突破这种隔阂的可能性。 我想象,书中会探讨如何设计出能够激发观众主动探索和思考的展览。 也许,不再是简单的图文说明,而是通过设置一系列的“问题”,引导观众去寻找答案,去发现展品背后的故事。 我也期待,书中会介绍一些鼓励观众“创造”的元素。 比如,在某些区域,设置一些互动装置,让观众可以亲手制作一些简单的手工艺品,或者通过数字工具创作属于自己的艺术作品。 甚至,我大胆地猜测,书中会不会探讨如何让观众成为博物馆内容的一部分,比如,通过收集观众的故事和记忆,来丰富博物馆的馆藏和叙事。 这种“2.0时代”的博物馆,在我看来,应该是一个更加民主、更加包容、也更加人性化的文化空间。

评分“参与式博物馆:迈入博物馆2.0时代”这个书名,让我对未来的博物馆形态充满了憧憬。我一直在思考,当科技越来越发达,人们获取信息的渠道越来越多,传统的博物馆如何才能保持其吸引力? 这本书似乎提供了一个答案:通过“参与”。 我设想,这本书可能会详细介绍如何利用新技术,比如沉浸式技术、虚拟现实、增强现实等,来创造更具互动性和吸引力的展览。 也许,观众不再是站在展柜前观看,而是可以“走进去”,在虚拟的历史场景中与人物对话,或者在数字化的环境中亲手操作,体验古人的生活。 我也期待,书中会探讨如何通过游戏化的方式,让学习过程变得更有趣。 比如,设计一些解谜游戏、寻宝活动,让观众在完成任务的过程中,不知不觉地学习到知识。 此外,我个人对博物馆如何与观众建立更深层次的情感连接很感兴趣。 参与式,是否意味着博物馆能够更好地理解观众的需求,并且根据观众的反馈来调整内容和形式? 我希望书中能够提供一些切实可行的方法,让博物馆真正成为连接人与文化、过去与现在的桥梁。

评分读到“参与式博物馆”这个词,我首先想到的就是如何打破博物馆与观众之间那种高高在上的距离感。我期望这本书能够探讨,如何让观众不再仅仅是旁观者,而是能够真正地“走进”博物馆,成为博物馆内容的一部分。 我想象,这可能涉及到对传统展览模式的颠覆,比如,减少文字说明的密度,增加多感官的体验,让观众能够通过声音、触觉、甚至气味来感知展品。 我还猜测,书中可能会介绍一些“轻触式”的互动设计,让观众在不破坏展品的前提下,能够进行一些简单的操作,比如拼装模型,或者模拟某个历史场景的劳动。 另外,我也在期待,书里是否会讨论如何通过招募志愿者、组织社区共创项目等方式,让公众深度参与到博物馆的日常运营和内容生产中来。 这种参与,不仅仅是简单的被动接受,而是一种主动的贡献和创造。 想到这里,我仿佛看到了博物馆作为一个更加开放、包容、充满活力的社区中心,而不仅仅是一个存放历史文物的场所。 这本书,在我看来,可能是一份关于如何让博物馆“活起来”的指南。

评分这本书的标题听起来就充满了吸引力,让我对“参与式博物馆”这个概念充满了好奇。在想象中,我仿佛看到一个全新的博物馆空间,不再是陈列着冰冷展品的殿堂,而是充满了活力的互动体验区。我期待书里能详细阐述“参与式”究竟体现在哪些方面。是不是意味着观众可以亲手触摸展品,甚至参与到展品的创作过程中?比如,是不是有一些工作坊,让参观者学习古老的手工艺,或者与艺术家一起完成一件当代艺术品? 我还猜测,这种参与式可能也体现在数字技术的应用上。也许可以通过AR/VR技术,让观众“穿越”到历史场景,与虚拟人物对话,或者在屏幕上“解构”展品,深入了解其背后的工艺和文化。我脑海里甚至浮现出一些更具颠覆性的想法:博物馆会不会变成一个社交空间,让参观者在欣赏艺术的同时,也能交流心得,甚至结识志同道合的朋友? 我希望书中能提供一些具体的案例,展示不同类型的博物馆如何成功地推行参与式项目,以及这些项目对观众带来的具体影响。是提高了他们的学习兴趣,增强了他们对文化的认同感,还是激发了他们的创造力? 这些问题在我脑海中盘旋,让我迫切地想翻开这本书,去寻找答案。

评分“迈入博物馆2.0时代”这个说法,让我联想到科技革命对各个行业带来的深刻变革,而博物馆显然也无法置身事外。我非常好奇,书里会如何描绘这个“2.0时代”的博物馆图景。它是否意味着博物馆的功能会从单纯的收藏、研究、展示,拓展到更多元的领域? 比如,会不会出现更多强调体验式学习的区域,让人们在玩乐中获得知识? 我猜想,这个“2.0”也可能意味着博物馆的运营模式会更加灵活和开放。它会不会引入更多社会资本,与企业、社区甚至个人进行合作,共同策划展览和活动? 我还设想,这个新时代的博物馆,在信息传播和公众教育方面,会不会更加注重个性化和互动性。也许可以通过大数据分析,为不同观众推送定制化的参观路线和内容,或者通过线上线下结合的方式,将博物馆的知识和体验延伸到家庭和学校。 这让我不禁思考,当博物馆变得如此“2.0”,它在社会文化发展中的角色又会有怎样的演变? 是会成为一个更具活力的文化创新引擎,还是会成为一个连接过去与未来、现实与虚拟的重要枢纽? 这些疑问驱使着我想深入了解这本书所探讨的内容。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有