具体描述

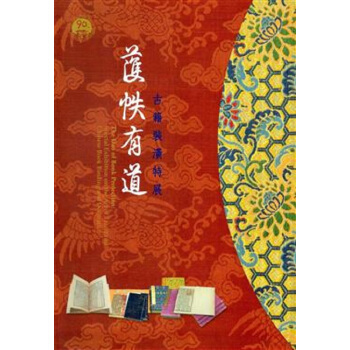

《護帙有道: 古籍裝潢特展》

作者:宋兆霖/ 盧雪燕 出版社:故宮博物院

出版日期:2014/12/01 商品語言:中文/繁體

裝訂:平裝 ISBN 13:9789575627201

頁數:304 尺寸:21.6*30.3CM

裝訂:平裝

內容簡介

「裝潢」,泛指書籍裝幀及書畫裝裱。

公元一世紀末,當纖維紙成為書寫、繪畫的主要載體以前,「書」除著於「竹」與「簡」之上外, 亦與「畫」同,著於「帛」之上,因此早期書籍和畫畫的裝潢方式區別不大,多以卷軸、折疊形式為主。

隨著「紙」成為書寫的主要材料,為方便閱讀,書籍外觀開始產生變化,「黏頁」、「縫繢」、「旋風」、「梵夾」裝應運而生。

公元九世紀末期,當方版雕刻印書技術成熟,並大量使用之時,折疊冊葉,裝訂成書,儼然成為書籍裝潢主要內容,自此,「書」與「畫」的外觀漸而分流,宋、元常用的「蝴蝶裝」,明代宮廷流行的「包背裝」,以及清代盛行的線裝,便是在冊葉的基礎上發展出來的。 本院珍藏善本古籍二十一萬餘冊,來自清宮舊藏者約十四萬冊,其餘七萬冊,則是二○年代,故宮成立迄今,數十年徵集之所得,是以,就書籍裝潢風格而言,院藏古籍,有相當大的比例,具色彩鮮明、用料華貴、製作考究的皇家藏書特點,而其餘非清宮原藏,出於中土者,一如傳統民間古籍裝潢的原則和要求,以樸實古雅為重,而來自日本、朝鮮、南亞等外域者,則亦富當地之特有風格;

再者,由於院藏書籍製作年代,跨越十世紀末至二十世紀初,因此仍保有各式裝潢形式,足以反映千百年來書籍外觀的遞嬗變遷。 本展覽分「裝潢、裝裱與裝幀」、「書與裝潢」、「極其瓌致」、「古雅莊重」四單元。「裝潢、裝裱與裝幀」說明古籍裝潢在不同時代的意義;

「書與裝潢」從簡牘說起,述說古籍的各種形制;「極其瓌致」精選清宮藏書,展示精巧極緻的藝術風格;「古雅莊重」則以明清藏書名家等收藏為本,勾勒藏書家眼中的護帙之道。

用户评价

这本图录的编排逻辑非常清晰,从宏观的历史脉络到微观的工艺细节,层层递进,让一个对古籍修复领域涉猎不深的人也能快速掌握要点。尤其欣赏作者在阐述不同朝代装帧风格差异时的那种洞察力,比如唐宋元明的流派之别,通过对比不同展品的照片,讲解得深入浅出,丝毫没有晦涩难懂的感觉。书中的文字部分虽然专业,但叙述流畅,充满了学者严谨又不失温度的笔触,让人在学习知识的同时,也能体会到文物工作者付出的巨大心血。它不愧是出自重要博物机构的出版物,专业度和权威性是毋庸置疑的。

评分作为一名对传统文化保护工作抱有热情的读者,这本书提供的视角非常独特,它不再只是简单地展示古物之美,而是聚焦于“如何让美得以长久流传”这个核心命题。特别是对那些看似不起眼的衬纸、包角、甚至是打孔方式的解析,让我意识到,每一次装裱都是对文本内容的一种郑重承诺。书中对于不同地域、不同时期装帧习惯的归纳梳理,提供了一个极佳的横向比较框架,帮助我跳出了单一视角的局限。这套图录的价值,远超其作为展览记录的范畴,它是一部关于“物质承载精神”的深度研究资料。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品,那种沉甸甸的质感,触摸上去就能感受到匠心独运。内页的纸张选择非常考究,配合着那些精美的插图,让人在翻阅时有一种穿越时空的感觉。我特别喜欢它对细节的捕捉,比如那些古籍装裱时使用的丝线、糊浆的痕迹,都得到了细致入微的展示。读完之后,我感觉自己不仅仅是在看一本图录,更像是在参与一场穿越千年的文化对话。对于任何一个热爱传统工艺、对书籍制作流程充满好奇的人来说,这本书都绝对是值得珍藏的宝物。它不仅仅记录了“护帙”的技艺,更是在传达一种对书籍生命的敬畏。

评分拿到手的时候,我花了好长时间只是端详它的外壳和版式,那种将传统美学融入现代印刷工艺的功力,令人赞叹。不同于一些为了追求花哨而牺牲实用性的图册,这本书的布局非常大气、沉稳,大量的留白恰到好处地突出了主体展品,使得视觉焦点非常集中。那种墨香与纸张的混合气味,也仿佛将人带到了一个安静的书房之中。它不仅仅是一本展览的记录,更像是一件独立的作品集,展示了出版机构对于文化载体本身的尊重和高标准要求。如果用一句话来形容,那就是“形神兼备,韵味悠长”。

评分我原以为这只是一本关于“保护”的书籍,没想到它深入挖掘了“装潢”背后的美学和功能性统一的哲学。每一件展品旁边都有详尽的背景介绍,这些不仅是文物本身的记录,更是那个时代生活方式和审美情趣的缩影。我尤其被那些“破损与修复”的对比图震撼到了,它们直观地展示了现代修复技术如何尊重历史,又如何赋予古籍新的生命力。这种既有历史厚重感,又不乏现代视野的解读方式,让我对“物之美”有了更深层次的理解。对于收藏家或者古籍爱好者来说,这简直是一本活的教科书,提供了极高的参考价值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有