具体描述

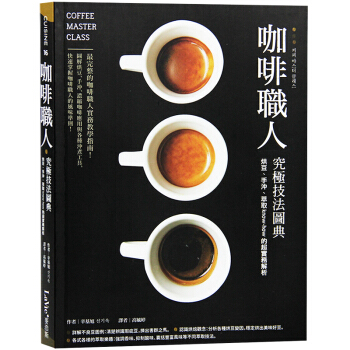

| 图书名称: | 台版 咖啡职人究极技法图典 快速掌握咖啡职人的风味准则参考书 | |

| 出版单位: | 麦浩斯 | |

| 作 者: | 辛基旭 | |

| 出版时间: | 2017年10月 | |

| 语 言: | 繁体中文 | |

| I S B N : | 9789864081530 | |

| 图书定价: | 115 RMB/本 | |

| 图书规格: | 平装 1/16开本 229×171(mm)279页 0.6KG/本 |

用户评价

我本身从事咖啡行业已经有些年头了,接触过不少行业内的专业书籍,但坦率地说,很多书要么过于侧重SCA等标准化考试的知识点,要么就是过度强调个人经验的“秘诀”。这本书的厉害之处在于,它成功地找到了一个完美的平衡点——既有扎实的科学基础,又不失一线操作的灵活性。我发现自己以前在处理意式浓缩时,对于“压力曲线”的理解还停留在表面,这本书提供了一些图表和案例,清晰地展示了如何通过调整预浸泡时间或泵压来塑造不同厚度和甜感。这对我优化我们店里的配方帮助巨大。它不是直接告诉你“这样做就是对的”,而是告诉你“为什么这样做会导致A结果,而那样做会导致B结果”,这种引导式的教育方式,极大地培养了读者的独立分析能力。对于想要从操作工晋升到技术专家的咖啡人来说,这本书是必不可少的进阶读物。

评分这本书简直是咖啡爱好者的福音!我之前一直苦于自己在家冲泡的咖啡风味总是差那么一点意思,总觉得少了点专业咖啡师那种层次感和深度。这本书从基础的豆子选择、烘焙度的理解,到研磨的粗细、水温的控制,再到萃取过程中的各种细节把控,都讲解得非常透彻。特别是关于风味轮的解读,让我茅塞顿开,原来那些模棱两可的“好喝”背后,其实藏着这么多科学的原理和精细的操作。我按照书里的指导调整了我的研磨度,那感觉简直是天壤之别,原本平淡的酸感瞬间变得明亮而有活力,油脂的丰富度也得到了极大的提升。作者似乎对咖啡的每一个环节都有着近乎偏执的钻研精神,把复杂的理论用非常直观易懂的方式呈现出来,即便是像我这样的新手,也能很快上手并看到立竿见影的效果。这本书让我对咖啡的理解从“好喝就行”提升到了“知道为什么好喝”,并且能主动去调整和优化,实在是太棒了。

评分这本书的装帧和排版设计也体现了一种专业性,这在咖啡书籍中并不多见。它没有采用那种花里胡哨的杂志风格,而是选择了简洁、信息密度高的布局。图表清晰,对比明显,很多复杂的萃取参数曲线被简化成一眼就能理解的图形符号。我记得有一页专门对比了不同冲煮方式(比如手冲、虹吸、法压)在温度衰减速度上的差异,配合着详细的图例说明,让我这个视觉学习者受益匪浅。此外,它对各种咖啡术语的解释非常精准,避免了行业内常见的术语滥用和含糊不清的描述。读完这本书,我感觉自己的“咖啡词汇量”都上了一个台阶,能更专业、更准确地和同行交流关于风味和技术的看法。它就像是一个沉默的、知识渊博的导师,随时准备为你解答心中的技术疑惑。

评分说实话,我原本以为这又是一本充斥着华丽图片和空泛说教的咖啡“网红”书,但这本书的深度和广度完全超出了我的预期。它的内容结构非常严谨,更像是一本技术手册而不是简单的指南。我最欣赏它对“风味”这个抽象概念的解构,它没有停留在“果酸”、“花香”这种笼统的描述上,而是深入到化学反应层面,解释了美拉德反应和焦糖化反应在不同萃取阶段对最终风味谱的影响。对于追求极致体验的咖啡师来说,这本书提供了理论支撑和实操指导的双重武器。我特别喜欢其中关于水质对风味影响的章节,以前总觉得水就是水,但书中详细列举了不同硬度和TDS值的水如何“雕刻”咖啡的口感骨架,让我开始重视起净水设备投入的价值。这本书绝对不是那种翻翻就束之高阁的装饰品,而是需要经常翻阅、标注重点、甚至做笔记的工具书。

评分我是一个对流程和标准化有极高要求的执行者,我希望我的每一杯出品都能稳定在同一个高水准上。这本书对我最大的帮助在于,它构建了一套完整的“风味质量控制体系”。它不仅仅教你如何冲好一杯咖啡,更重要的是教你如何建立一套可重复、可监测的标准来保证出品的稳定性。书中关于“风味基线”的设定和如何通过数据反馈来微调参数的部分,对我来说简直是如获至宝。以前我只能靠感觉去判断是否“跑偏了”,现在我能根据萃取率的变化、TDS的数值波动,结合书中学到的风味特征图谱,迅速定位问题所在,并进行精准修正。这套逻辑严密的系统性思考框架,让我的日常出品稳定性有了质的飞跃,大大减少了“翻车”的概率。这本书的价值,在于它提供了一套从理论到实践,再回到理论校准的闭环思考模式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A334] 左海鉤沈 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29702306108/5b331cc3Nc13f9a7c.jpg)

![[A334] 邁向未來的哲學思考 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29703320864/5b3323c0N6b653526.jpg)

![[A334] 中國百位哲學家 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29703846740/5b33270eN84535839.jpg)

![[A334] 現象學與文學批評 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29704483132/5b332a61Neae9d979.jpg)

![[A334] 比較文學理論與實踐 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29705037615/5b332d51Na8624d9d.jpg)