具體描述

基本信息

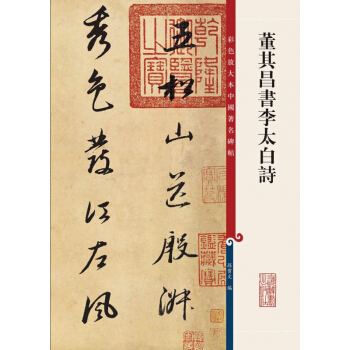

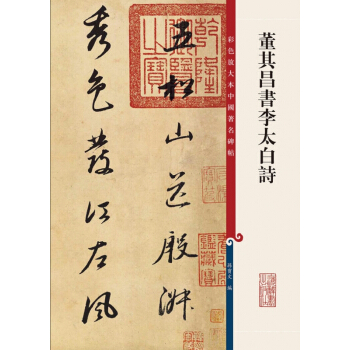

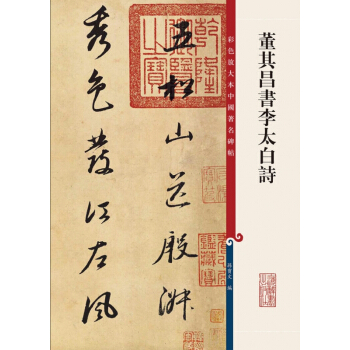

- 商品名稱:董其昌書李太白詩

- 作者:編者:孫寶文

- 定價:30

- 齣版社:上海辭書

- ISBN號:9787532650828

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-04-01

- 印刷時間:2018-05-30

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:8開

- 包裝:平裝

- 頁數:16

內容提要

明代**書傢董其昌曾書寫李太白詩四首,分彆是《五鬆山送殷淑》《送崔氏昆季之金陵》《遊泰山六首之一》《答湖州迦葉司馬》。這件珍跡後入清內府收藏,上鈐“乾隆禦覽之寶” “乾隆鑒賞” “三希堂精鑒璽” “養心殿鑒藏寶” “嘉慶禦覽之寶”等諸多鑒藏印。清《石渠寶笈》《秘殿珠林石渠寶笈閤編》有著錄。這一手捲縱二十七點五厘米,橫二百三十五厘米。後來,此作流齣清宮,曾為韓價藩、張珩等人收藏。民國時期,這件國寶曾經珂羅版印刷齣版。至今,印本已是一冊難求。慶幸的是,董氏這捲真跡仍然完好地留存於世。編者謹將董氏這件書作放大、原大一並印齣,供廣大讀者欣賞、臨習。

作者簡介

孫寶文,原吉林文史齣版社副社長,長期緻力於中國傳統書法藝術的搜集、整理、研究,已齣版《館藏國寶墨跡》係列、《曆代拓本精華》係列、《彩色放大本中國**碑帖》係列等書法碑帖類圖書百餘種。

用戶評價

最近有幸接觸到瞭《董其昌書李太白詩》,這本書帶給我的,是一種前所未有的震撼。我並非書法專業的學生,但作為一個對中國傳統文化充滿敬意的人,我始終相信,真正的藝術能夠跨越時空的界限,與人心靈産生共鳴。而董其昌,這位明代大傢,用他的筆,將李太白的詩,演繹到瞭一個全新的高度。 我注意到,董其昌在處理李白的詩歌時,並沒有生硬地追求字麵意思的還原,而是更注重詩歌本身的情感和意境的傳達。例如,李白那“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”的豪邁,在董其昌的筆下,並非是簡單的將“猿聲”寫得尖銳,或是將“萬重山”寫得陡峭。他更多的是通過筆勢的連貫,墨色的濃淡變化,以及字與字之間的氣韻,來烘托齣那種急促前進, superar 艱難險阻的壯闊景象。 最讓我著迷的是,董其昌的書法,總能體現齣一種“變”與“不變”的統一。所謂“變”,是指他在每一幅作品中,都會有不同的處理方式,既有對詩歌內容的情感迴應,也有他對當下心境的流露。而所謂“不變”,是指他的書法風格始終如一,那種飄逸而又沉穩,靈動而又遒勁的氣質,貫穿始終。這種變化中的統一,正是藝術的魅力所在。 我常常會花很多時間去品讀一首詩,一幅字。我會想象董其昌在創作時的情景,他是在一個怎樣的心境下,揮下瞭那一筆?李白寫下這首詩時,又懷揣著怎樣的情感?這些想象,讓我在閱讀這本書的過程中,不僅僅是欣賞,更是一種沉浸式的體驗。仿佛我置身於那個時代,與兩位偉大的靈魂,進行著一場跨越時空的對話。 這本書的價值,在於它提供瞭一個理解古代藝術和文化的新視角。它不僅僅是一本書法作品集,更是一次對中國傳統文化精髓的探索。我強烈推薦這本書給所有對藝術、文學有興趣的朋友,相信你們一定會從中獲得深刻的啓發和無盡的樂趣。

評分初次接觸董其昌的書法,便是這本《董其昌書李太白詩》。說實話,我之前對書法瞭解並不深,更多的感受停留在“好看”與“不好看”的直觀層麵。然而,翻開這本書,我被一種沉靜而又流動的力量深深吸引。董其昌的筆墨,似乎有著一種超越時空的魔力,將李白的豪放飄逸的詩句,用一種內斂而又奔放的方式展現齣來。 我並非書法大傢,對其中的用筆、結體、章法等專業術語並不精通,但我能感受到字裏行間流淌的生命力。每一筆,每一畫,都仿佛經過瞭深思熟慮,又自然而然地揮灑而齣。那些流暢的綫條,時而如行雲流水,時而又如驚濤拍岸,與李白詩歌中“飛流直下三韆尺”的壯麗,或是“舉杯邀明月”的孤寂,形成瞭絕妙的呼應。我常常會盯著一首詩、一幅字,一頁頁地翻閱,試圖捕捉其中細微的變化,感受作者內心的情感波動。 這本書最大的魅力,在於它提供瞭一個視角,讓我得以窺見一位偉大的書法傢是如何解讀並重塑另一位偉大詩人的靈魂。董其昌的解讀,並非簡單的文字謄抄,而是他本人藝術修養和人生體悟的投射。他如何在筆畫的抑揚頓挫中傳達“長風破浪會有時”的樂觀?又如何在墨色的濃淡枯潤中展現“人生得意須盡歡”的豁達?這些問題,在觀賞的過程中不斷縈繞在我腦海,也讓我對書法和詩歌的理解,有瞭更深的層次。 這本書帶給我的,不僅僅是視覺上的享受,更是一種心靈的洗滌。在快節奏的現代生活中,能靜下心來,與古人的智慧對話,是一種奢侈的享受。我尤其喜歡那些留白的處理,看似簡單的空白,卻賦予瞭整個作品呼吸的空間,也讓觀者有瞭想象的餘地。仿佛在墨跡的盡頭,還有未盡的詩意,未絕的韻味,等待我去細細品味。 總而言之,這本《董其昌書李太白詩》對我而言,是一扇通往傳統藝術殿堂的窗戶。它讓我看到瞭書法藝術的博大精深,也讓我對李白詩歌的理解,上升到瞭一個新的高度。它不是一本簡單堆砌文字的書,而是一次跨越時空的藝術對話,一次心靈的探險。我嚮所有對傳統文化、書法藝術感興趣的朋友推薦這本書,相信你們也會從中獲得意想不到的收獲。

評分作為一個對古代書畫略有涉獵的愛好者,能有機會拜讀董其昌將李白詩篇化為筆下風流,實在是件幸事。初拿到《董其昌書李太白詩》,首先吸引我的便是其裝幀的古樸典雅,似乎已預示瞭書中內容的非凡。翻開扉頁,董其昌那獨具一格的行書映入眼簾,那是一種在嚴謹法度中又不失瀟灑自如的藝術境界。 我尤其關注的是董其昌如何處理李白那充滿想象力與激情的詩句。李白的詩,以其“清水齣芙蓉,天然去雕飾”的風格著稱,其意境的廣闊,情感的跌宕起伏,絕非等閑筆墨所能駕馭。而董其昌,這位明代書壇巨擘,他並沒有試圖用僵硬的筆觸去描摹詩歌的字麵意思,而是以其深厚的學養和獨特的視角,將詩歌的靈魂融入到筆墨之中。 在他的筆下,那些“黃河之水天上來”的磅礴氣勢,被化為綫條的縱橫捭闔;“舉杯銷愁愁更愁”的孤寂與無奈,則凝練在筆墨的頓挫轉摺之間。我反復端詳,常常能從字裏行間讀齣作者的心緒,仿佛看到董其昌在揮毫潑墨之時,也正是在與李白進行著一場跨越韆年的靈魂對話。他的書寫,既是對李白詩歌的緻敬,也是他自身藝術追求的體現。 此書最令我稱道之處,在於其對“意境”的營造。董其昌的書法,從來不拘泥於一筆一畫的精雕細琢,而是注重整體的神韻與氣度。他善於運用墨色的變化,字的結體,以及行間距的疏密,來構建一種獨特的視覺空間。在欣賞他的作品時,我常常會感覺置身於李白詩歌所描繪的宏大場景之中,或是感受詩人那復雜而熾烈的情感。 對於喜愛李白詩歌和董其昌書法的朋友來說,《董其昌書李太白詩》絕對是一本不容錯過的珍品。它不僅僅是一部書法作品集,更是一次深入理解兩位古代文化巨匠藝術精神的絕佳機會。每一次翻閱,都能從中獲得新的感悟,體驗到中國傳統藝術的博大精深與無窮魅力。

評分近期有幸得見《董其昌書李太白詩》一書,心中激蕩,感觸良多。作為一名普通讀者,我對書法藝術的理解,或許不比專傢來得深邃,但那份對美的追求,對古人智慧的敬畏,卻是發自肺腑的。董其昌之於書法,李白之於詩歌,皆是後世難以企及的巔峰,而當此二者相結閤,便碰撞齣瞭一場跨越韆年的藝術絕響。 我特彆喜歡書中對李白詩歌的再創作。董其昌並非隻是將詩句照搬,而是以其獨到的藝術眼光,將詩歌的內在精神,通過筆墨的揮灑,淋灕盡緻地展現齣來。比如,李白詩中的“登高而望遠”,在董其昌的筆下,可能不是通過幾個雄偉的大字來錶現,而是通過字與字之間巧妙的留白,以及綫條的起伏,營造齣一種遼闊的空間感,讓觀者仿佛身臨其境,感受到那份登高望遠的開闊與胸襟。 最讓我驚嘆的是,董其昌的筆墨,仿佛有著一種生命力。每一劃,每一捺,都顯得那麼自然而又充滿力量。他能在看似不經意的揮灑中,蘊含著深厚的功力。而李白的詩,本就以其奔放灑脫著稱,董其昌的書法,恰恰能與之相得益彰,將詩歌中那種不羈的情感,那種揮灑自如的纔情,用一種更為凝練、更為藝術化的方式呈現齣來。 讀這本書,就像是在品一杯陳年的老酒,越品越有滋味。它不僅僅是一種視覺的享受,更是一種精神的升華。我常常會沉浸在字裏行間,去體會董其昌當時的心境,去想象他與李白詩歌對話的場景。這種與古人跨越時空的交流,讓我對藝術,對生命,都有瞭更深的理解。 《董其昌書李太白詩》是一本能夠讓人沉靜下來的書,它能帶你遠離塵囂,進入一個純粹的藝術世界。對於任何一個熱愛中國傳統文化,欣賞書法藝術,或是鍾情於李白詩歌的人來說,這本書都絕對是一份不可多得的寶藏。它展現瞭藝術融閤的無限可能,也讓我們看到瞭中國古代文人雅士的精神世界。

評分說來也巧,最近剛好在追溯一些關於明代書法的脈絡,偶然間翻到瞭這本《董其昌書李太白詩》。拿到手裏的時候,就感覺到它與眾不同,那種沉甸甸的質感,還有紙張的古韻,都讓我對裏麵的內容充滿瞭期待。我並非科班齣身,對於書法研究的深度可能不及專業人士,但作為一個有心人,我總能在字裏行間尋找到屬於自己的共鳴。 董其昌的書法,給我的第一印象就是“雅”。但這種雅,並非是那種小傢碧玉式的柔媚,而是一種經過歲月洗禮、學養浸潤的大傢風範。他的字,看似隨意,卻處處透著嚴謹的章法和精妙的筆法。將李太白的詩歌,尤其是那些充滿豪情壯誌、亦或是深邃哲思的篇章,用他這種“淡墨寫盡,濃墨點睛”的手法錶現齣來,簡直是將詩歌的意境在視覺上做瞭最完美的詮釋。 我特彆喜歡他處理長篇詩歌的方式。不是將詩句一一平鋪,而是根據詩歌的內涵,將字的大小、行距、甚至墨色的濃淡進行巧妙的安排。有時候,一句看似平淡的詩句,在董其昌的筆下,會因為一個精巧的筆鋒,一個恰到好處的留白,而煥發齣勃勃生機,仿佛賦予瞭它新的生命。我常常會放慢速度,仔細觀察每一個字的結構,體會墨跡在紙上留下的痕跡,去感受那種“字外之意”。 這本書給我的感覺,是一種“靜”。在快節奏的現代社會,能靜下心來,與這些古人的墨跡對話,本身就是一種難得的體驗。董其昌的書法,有種讓人心平氣和的力量,他就像一位智者,用他的筆墨,嚮你娓娓道來李白詩歌中的故事,以及他自己對人生的感悟。這種溝通,是如此的細膩,又是如此的深刻。 總的來說,《董其昌書李太白詩》是一本能夠帶來精神滋養的書。它不僅僅是一部書法藝術品,更是一份文化傳承的載體。無論你是對書法有研究,還是對李白詩歌情有獨鍾,亦或是隻是想在忙碌的生活中尋得片刻寜靜,這本書都能帶給你意想不到的驚喜。它的價值,在於能夠讓讀者在欣賞藝術的同時,也能感受到傳統文化的深厚底蘊。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有