具体描述

| 图书基本信息 | |||

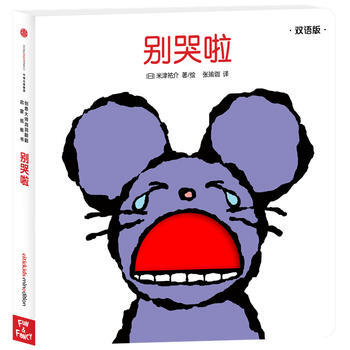

| 图书名称 | 别哭啦-双语版 | 作者 | 米津佑介 |

| 定价 | 28.00元 | 出版社 | 中信出版社 |

| ISBN | 9787508661681 | 出版日期 | 2017-01-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 24开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

宝贝,高兴一点!有个惊喜送给你,会让你开心的! 看看每页的颜色: 紫色、靛蓝、蓝色、绿色、黄色、橘色、红色 如果你把它们放到一起, 就会奇迹般地变成一道彩虹! 猜一猜,翻一翻,有趣的互动亲子阅读是给宝宝*好的阅读兴趣启蒙,让宝宝爱上阅就是这么简单! Oh, little kitten, don’t cry! 哦,小猫咪,别哭啦! Little rabbit, why so sad 小兔子,你为什么这么伤心呀? Don’t worry little monkey.It’ll be all right,you’ll see! 别担心小猴子。一切都会好起来的,相信我 …… A magic rainbow lighting up the sky.Dryyour tears and SMILE! 一道神奇的彩虹点亮了天空。擦干眼泪,笑一笑吧! After rain es sunshine. 阳光总在风雨后。 |

| 作者简介 | |

| 【日】米津佑介 米津佑介被称为温暖人心的创意插画师,1982年在东京出生长大,是家里三个孩子中的老大。他从小就喜欢画出图画并制作玩具,大学艺术系毕业后,从事了自己喜欢的插画创作,2005年荣获意大利博洛尼亚国际童书展精选插图奖,并多次参与图画书展。他的作品有《移动的积木》《变色龙捉迷藏》等,还有很多以他的作品为主题的文创产品,也受到全世界大人和孩子们的喜爱。 |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| ★德国儿童出版社Minedition原版引进!全系列全球累积超500万册!★国际屡获殊荣的创意插画大师米津祐介、朱里安诺专为0~3岁宝宝打造,让孩子从小感受艺术大师的精巧创意与超凡审美!★洞洞翻翻,惊喜好玩!让宝宝翻一翻、挖一挖、找一找,促进手指精细动作和手眼协调能力!★基础认知,智力启蒙!让宝宝认数字、识形状、辨颜色、提高专注力、记忆力和想象力! ★中英双语,趣味互动!抓住儿童语言发展敏感期,轻松打造双语环境!★硬膜纸板反复翻看撕不烂,圆角设计安全更贴心!★绿色印刷,欧盟环保认证,安心享受亲子阅读时光! |

| 文摘 | |

| |

| 序言 | |

用户评价

我一直认为,一部好的作品,应该能够在你放下它之后,依然在你脑海中“活着”。这部作品无疑做到了这一点。它不是那种读完即弃的快餐文学,而是像一颗种子,在你心底种下了持续发芽的思考。书中对“错过”与“选择”这一主题的探讨,尤其具有普适性。我们的人生中有多少个岔路口,我们又因为怎样的勇气或怯懦,走上了注定的轨迹?作者没有给出简单的答案,而是将这些选择带来的连锁反应,刻画得淋漓尽致,让人不得不去反思自己过去那些决定背后的重量。文字的力度在于其克制,它没有过度渲染悲伤,而是让悲伤在平淡的叙述中自然地渗透出来,这种“不动声色的力量”极其强大。我特别欣赏作者那种历史的厚重感和对个体命运的悲悯情怀的结合,两者相互映衬,使得整个故事不仅仅是关于几个角色的命运,更是关于时代洪流中,普通人如何努力保有尊严与爱的史诗。

评分这次的阅读体验,可以说是出乎意料的“酣畅淋漓”。我习惯于在深夜,伴着一杯温热的饮品,沉浸在文字构建的世界里,而这部作品,完全满足了我对“沉浸式阅读”的所有幻想。它的节奏感非常强,高潮迭起的部分,让人完全忘记了时间的流逝,手指几乎是迫不及待地想要翻到下一页,去探究接下来会发生什么。它没有那种故作高深的晦涩难懂,语言是如此的直白、有力,却又精准地击中了人性的柔软之处。特别是书中对于友情和亲情之间微妙界限的处理,处理得极其老道和真实,没有绝对的好人与坏人,只有在特定环境压力下做出不同选择的个体。这种对人性复杂性的承认和包容,让整个故事显得尤为厚重。读完之后,我有一种强烈的冲动,想要向身边最亲近的人推荐它,不是为了炫耀自己读了什么“好书”,而是真心希望他们也能从中获得一份对生活更深层次的理解和慰藉。它像一面镜子,映照出我们每个人内心深处那些不愿触碰却又真实存在的情感暗流。

评分从文学技巧的角度来看,这部作品无疑是上乘之作。它的章节划分和场景转换都非常自然流畅,仿佛电影的镜头语言,一帧一帧地在脑海中切换,画面感极强。我尤其喜欢作者在描绘环境时的笔触,那些景物描写绝非简单的背景板,而是与人物心境紧密相连的,比如在某个关键的对峙场景中,突如其来的大雾,或是窗外猛烈的雷雨,都巧妙地烘托了人物内心的紧张与不安,形成了一种物我合一的艺术境界。再者,作品中对于不同人物的“声音”的塑造也是极为成功的,即便是同一个情境下,不同角色的对话风格、用词习惯都截然不同,这使得人物形象立体丰满,跃然纸上。阅读过程中,我仿佛能听到他们真实的声音,感受到他们的呼吸。这种对细节的极致追求,让这部作品拥有了超越时空的生命力,它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在邀请你成为一个沉默的见证者,去体验一段真实而又饱含深情的人生旅程,绝对值得反复品味。

评分这本书的封面设计就带着一种莫名的吸引力,那种略显陈旧的字体和柔和的色彩搭配,让人联想到那些珍藏在心底的老故事,翻开扉页,一股淡淡的油墨香气扑鼻而来,仿佛一下子就被拉回到了某个宁静的午后。我本来是抱着随便翻翻的心态开始阅读的,没想到的是,文字的魔力远超我的想象。作者的叙事节奏把握得恰到好处,时而如山间清泉般潺潺流淌,娓娓道来那些细微的情感波动;时而又像骤雨般紧凑有力,将关键的冲突和转折点推向高潮。尤其是一些人物的内心独白,写得极其细腻和真实,那种徘徊在希望与绝望边缘的挣扎,让人感同身受,甚至会不自觉地停下来,反复咀嚼那些富有哲理又饱含深情的话语。我发现自己对书中所描绘的那个特定时代背景产生了浓厚的兴趣,不仅仅是因为故事本身引人入胜,更是因为作者通过对日常生活细节的精准捕捉,成功地构建了一个鲜活可信的世界。那种质朴而坚韧的人性光辉,在字里行间闪耀着令人动容的力量,让人在阅读的过程中,既流泪又感到一种莫名的释然和鼓舞,合上书本时,心中久久不能平静,仿佛自己也跟随主人公经历了一场漫长而深刻的洗礼。

评分说实话,我对于这种探讨人与人之间复杂情感纠葛的作品向来是抱持着审慎态度的,总担心会落入俗套或者矫揉造作的窠臼。然而,这部作品的深度和广度完全超出了我的预期。它的叙事结构犹如一个精密的迷宫,你以为已经触及了真相的核心,下一秒,作者却又巧妙地抛出了一个新的视角,让你不得不重新审视之前的所有判断。最让我惊艳的是作者对于“沉默”的刻画。很多时候,最深刻的交流并非通过语言,而是通过眼神、一个细微的动作、甚至是一种心照不宣的默契。书中对于这些“无声的语言”的捕捉能力,简直达到了出神入化的地步。每一次的对视,每一次的欲言又止,都蕴含着千言万语的力量,让读者自己去填补那些未被言明的空白。这种留白的处理方式,极大地提升了作品的艺术感染力,也使得阅读过程变成了一种主动的、充满智力参与的探索。我时常会放下书本,对着窗外发呆,思考着书中角色的每一个选择背后的动机与代价,这种能够引发深度思考的作品,才是真正有价值的文学。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![世界咖啡地图 [The World Atlas of Coffee] 978750866 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29971088924/5b3cb3f6Nd527c3cb.jpg)

![超美味:手作点心的食与爱 [日]石田佳子 重庆出版社 9787229127961 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29975618199/5b3cd28dNd539dcd0.jpg)