具体描述

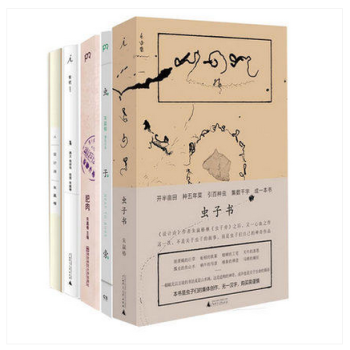

目录:

设计诗 9787549507887

蚁呓 9787549531158

肥肉 9787565111235

虫子旁 9787543897403

虫子书 9787549572090

内容推荐

本书为朱赢椿自作诗集,收录数十首以画面传达构成的诗歌。朱赢椿将诗歌用设计的手法制作展现,呈现出画面上的诗意感觉,力图在设计的克制和约束管道中实现创意,用廉价的纸,单纯的字,得以最大限度的战线生活中的会心一笑。

作者简介朱赢椿,设计师,南京师范大学出版社及南京书衣坊工作室设计总监。所设计图书曾数次被评为“中国最美的书”,其中《不裁》被评为2007年度“世界最美的书”,《蚁呓》被联合国教科文组织德国委员会评为2008年度“最美图书特别奖”。

《蚁呓》

内容推荐

2007年度“中国最美的书”

2008年被联合国教科文组织评为“最美图书制作特别奖”

本书是朱赢椿动物绘本系列的首部作品,此次作者订正部分错讹后推出新版。

小时候,我们总喜欢蹲在地上看蚂蚁,总能发现很多乐趣;长大之后,还会细看蚂蚁搬家的会有几人呢?乍一看,蚂蚁很像人,和人一样觅食、打架、繁衍,甚至像人一样掩埋同伴的尸体。可是,未尝不是人像蚂蚁?高高在上时,人看不见蚂蚁,自以为可以主宰小小蚂蚁的生命;蹲下来时,才发现人和蚂蚁一样值得怜悯,在纷繁复杂的社会乃至无情的大自然面前,我们何尝不是如蚂蚁一般脆弱。本书文图结合,设计制作富有巧思,别出心裁的大量留白为阅读提供了无尽的想象空间。

这是一本实验性的图书。我们想借此传达一种特别的理念:阅读的乐趣不是被动接受,而是主动参与。书中的大量留白为读者提供了丰富的想象和创作空间,期望通过与读者的互动收集资讯,与读者共同创造新的书籍。书中简洁的图像和文字只是向读者发出一个邀请,我们相信,更有趣的内容尽在读者自己心里。“无字之经方为真经”,空白之书,留待每一位读者去填空。——朱赢椿

这本书以高雅的美取胜。它体现在高超的设计水准和极少的设计介入,以蚂蚁的角度切入,把蚂蚁的渺小和它与人类的相似性形象地表现出来。在这本书中,中国的传统元素和当下现代主题得到有趣的结合。空白页和极少的文字体现了佛教对创作者的影响,促使人们去反思,对生命应报以怎样的态度。——联合国教科文组织德国委员会

《虫子旁》

内容推荐 “世界最美图书”获奖者朱赢椿首部图文作品,讲述被我们忽略的虫子的世界。

这个世界很小,小得足够被我们忽略、遗忘,但跟我们一样,虫子也有着惊心动魄的生活。蚂蚁被一根落下的枯枝砸断了腰肢;烟管蜗牛想在夏日的午后谁上一个美美的午觉,却未能如愿;而千足虫卡在路缝里,即使有一千条腿也无济于事……

在虫子的世界,一个水洼就是一片海洋,一片叶子就是一顶阳伞,一个鹅卵石就是一座岛屿,而一块路边的石板缝隙就可以成为一个尸横遍野的战场……它们从容执着,它们生生不息。它们就像是一面镜子,让我们照见了自己和自己的生活。 《虫子书》

内容推荐 《虫子书》是著名设计师朱赢椿继《虫子旁》之后,“虫子系列”的又一心血之作,经作者数年酝酿,其间几度推翻既有方案从头开始,可谓他数年来与工作室的各色昆虫、小动物朝夕相处的结晶。崇尚慢生活的朱赢椿,在小动物身上得到无数灵感,创作出《蚁呓》《蜗牛慢吞吞》等广受欢迎的作品。这部新作,主角依然是虫子,但全书无一汉字,不是一部“有关”虫子的作品,而是虫子们自己创作的神奇作品,朱赢椿只是一个发现者、整理者。蜗牛、蚯蚓、椿象等小动物行走过的痕迹,旁人视若无睹,朱赢椿日久凝视,越看越觉得讶异、神奇,仿若一幅幅书法或是山水画,颇费琢磨:潜蝇的行书、蚯蚓的大篆、蜡蝉的工笔、天牛的点皴、瓢虫的焦墨、蜗牛的写意、椿象的飞白、马蜂的狂草……这是造物的神奇,仿佛也是生命的偈语,等待有心者的发现。

特别提醒:本书是虫子们的自然创作,无一汉字,购买需谨慎。

老子曰

人法地,地法天,天法道,道法自然。

孔子曰

四时行焉,百物生焉,天何言哉?

庄子曰

天地有大美而不言。

虫子曰

目录 第一章:熏

沈昌文 补脑药

钟叔河 肥肉

吕敬人 在“文革”中蹭饭

赵本夫 肥肉

苏童 肥肉

薛冰 黑吃“四寸膘”

俞子正 肉票的样子

曹文轩 关于肥肉的历史记忆

池莉 革命肥肉

朱疆源 三块肥肉

常万生 饥饿年代的肥肉传奇

王行恭 肥肉

蔡玉洗 过节

丁方 关于肥肉的隔年记忆 《虫子旁》

目录 来到虫子旁… …

阳光下的新生

早春的蚂蚁

本子上的小蜘蛛

初入世间的尺蠖

为尺蠖寻求庇护

小蚁被枯枝砸伤了腰

会移动的白色小花

虫子们的日光浴

换新装的斑衣蜡蝉

晨光里的较量

断翅的蝴蝶

花深处

螳臂前的椿象

天牛来访 《虫子书》

目录 前言

虫子的字

蜘蛛的字

蚯蚓的字

蜗牛的字

虫子的画

集体创作

作者介绍

后记

在线试读部分章节 编后(朱赢椿)

本书的策划缘起于二○○八年在茶馆的一次闲谈。当时,南京大学余斌教授聊到他的一本随笔集,其中有一篇《肥肉》,写得很有意思,在座的朋友都建议把此书就定名为《肥肉》,可惜不知何因,后终究未被采用。但“肥肉”两个字似乎触动了我的某根神经。

又过了几日,在宁海路的夜市闲逛,无意中发现有一堆“红烧肥肉”卖,看起来油油的,摸起来软软的,据商贩说是塑料做的,可以当钥匙扣。我如获至宝,买了一块,把吊绳扯了, 只留这块“ 肥肉”,时常在工作室里把玩。

有一天,一个从国外回来的学生来看我,穿了条白色连衣裙,打扮得很漂亮,还带了束鲜花。我请她坐下,接过花束正要去找花瓶。突然听她“啊”的大叫一声,只见她从沙发上弹了起来,脸涨得通红。原来她不经意间坐在我随手放在沙发上的那块“红烧肉” 上了。她把“肉”扔开,扭过头去检查裙子是否被染上油渍。我一边安慰她一边弓着身子从沙发底下找到那块“肥肉”,递给她,开玩笑道:“不好意思,工作室卫生条件不太好。”女生一开始很惊讶,不过当她意识到这是一块假肉时,就捂着嘴笑个不停,然后开始说起小时候爷爷奶奶怎么逼她吃肉,还有她奶奶讲的好多关于肉的故事。

后来我就化无意为故意,在工作室用这个“圈套”套出了很多故事来。有时候我和朋友们去外面的小饭馆吃饭,也会把这块仿真肥肉带在身上。点一盘凉拌茼蒿,待服务员把菜端上来转身走后,我就把这块“肉”偷偷放进绿油油的茼蒿里,然后用筷子拨弄着喊老板来看,责问他凉拌茼蒿里为什么要放一块油腻腻的红烧肉。老板忙着赔礼道歉,可着劲说后厨不小心,一定要扣他们工资,问我要重做还是免单。我就说,这都不必,坐下来给我们讲一个肥肉故事就算了。老板发现这是恶作剧之后,又气又笑,抹去额头汗珠,坐下来,点一根烟,聊起肥肉故事来。很多时候,除了老板讲,饭桌上的朋友也跟着讲。渐渐地,我发现用这样的方法虽然能听到不少故事,但时不时要冒着被人打一顿的危险,就兼而采用约稿的方式,二○○八年底就已经有了六万字的篇幅。

二○○九年,我因机缘去拜访一位僧人,并将《蚁呓》赠送给他。这位僧人看了之后,非常喜爱,认为这是一本提醒人们关注弱小生命的书,并饶有兴趣地询问我最近在策划什么书。我迟疑了半天,告诉他正在策划一本关于肥肉的书,主要是讲述在物质匮乏年代人们对肥肉的回忆和现代年轻人关于肥肉的杂感。师父听了后,沉吟片刻,抬起头问我,可不可以不出这样的书。我面露难色,因为已经花了两年时间约了很多名家的稿子了,而且写得确实很感人,并且书中作者的稿费和所有盈利都会用来捐助给贫困地区的小学改善学生伙食。师父又沉吟,好吧,既然这样,那我也写一篇吧。就这样,这位慈祥的活佛师父也成了一位特殊的、不吃肉的《肥肉》作者。

长达五年的策划约稿,对此书的感情不言而喻,设计上自然也下了番工夫。起初想在封面上嵌入仿真肥肉,不过摸不准这东西化学成分的安全性,万一有什么有毒物质,书岂不都要报废?于是打算只使用印刷工艺来模拟:书名不出现在封面,纯白的纸上只印着一块油亮的肥肉,足够醒目, 读者一看就能明白这是一本什么书。

过了一年,我在北京回南京的火车上,画第二种方案的设计稿:直接把书做成一块生猪肉。于是,凌晨六点多火车抵达南京,我径直去了菜场。出乎意料的是,很难买到真正的肥肉了。卖肉的一边翻着一块块肉,一边自言自语:是啊,现在地沟油多,自己炼点猪油啥的,吃了放心。好不容易挑了一块稍肥一点儿的,拎着直奔工作室,扫描、拍照,做成了新的方案。我在之后的设计讲座中都提到此书的设计方案,也会征求听众们的意见。大部分年轻读者都表示喜欢一整块肉的方案,不过其中有一位女性听众觉得一块生肉的封面固然很有意思,但对于经常晚上看书且喜作为枕边书的人来说,恐怕不太合适:假若夜里起来方便,开灯猛见一块生肉在耳边,可能会再也无法入睡。有一小部分读者赞同她的意见,更喜欢白底上放一块红烧肉的第一方案,不那么夸张,还带点幽默。

思来想去,便选择了现在这种两方俱备的折中方案,浓妆淡抹,任君自选。

文稿有了,图片有了,设计也有了,总该出版了。我总是想让它应个景,赶在春节期间上市,于是,每年年底都在忙这本书的设计、印刷,可总是不能下厂。因为每到春节前夕,印刷厂就很忙,就算下了厂,货运也很忙,还是没办法在春节上市。

于是一拖再拖,一直到现在,整整经历了五年。有些作者已经从幼儿园到小学,从中学生到大学生,从大学生到毕业走上工作岗位,也有从工作岗位到退休的。尽管就这么一路拖过来,却也有了很多收获约到了很多新作者,听到了更多精彩的故事,以至于这本书如今已经厚达三百多页。

二○一二年的春节, 朋友给我带来了贺年礼物 一块石头“肥肉”。他拎着这块“肉”笑我,那本《肥肉》再不出版就变成化石了。我告诉他,如果世界没有在二○一二年灭亡,这本书一定会在二○一三年上市。

转眼已是二○一三年的年底,虽然有些朋友稿件还未到,但也不能再等了。既然很多人担心的世界末日并没有到来,大家可以坐下来放心地品尝这块腌了五年的老卤肥肉了。 《虫子旁》

在线试读部分章节

烟管蜗牛的午觉

时间:2010.08.10

地点:展厅北墙

天气异常闷热,烟管蜗牛已经一个星期不吃不喝了。它需要夏眠,不下雨出来,否则炽热的阳光会晒伤它柔嫩的身体。

可这个夏眠注定质量不高,因为它睡在了别人的交通要道上。珀蝽走累了,趴在烟管蜗牛的身上休息,还用脚趾不停地挠它的气孔。

绿背蜘蛛赶跑了珀蝽,试着想搬走烟管蜗牛的身体,但烟管蜗牛像钉子一样牢牢地钉在墙上,绿背蜘蛛只好无奈地走开。

温室希蛛,也看好了这块地方,它想在烟管蜗牛的身体和墙壁之间织网,可织出来的网太小,根本网不到什么。只好放弃此地,另找树枝。

尺蠖爬到烟管蜗牛的身上,先丈量了一下,发现烟管蜗牛竟然和自己的身体一样长,于是就伏在它身上进入了梦乡。

这个夏天真郁闷,烟管蜗牛不断地被骚扰, 没有睡过一天好觉。

看虫

时间:2014.6.26

地点:随园书坊

我的童年是在乡下度过的,那时候没有什么玩具,也没有什么图书,只能对身旁的花草和地上的虫子感兴趣。有时候一看就是半天,仿佛自己变成了一只小虫。

后来到城里读书、工作,整天处于一种疲于奔命的状态,关于虫子的各种记忆也慢慢被封存起来。

随着年龄的增长、工作压力的增大以及身体健康状况的变化,我不得不放慢奔跑的脚步,甚至停下手中的事情,坐下来休息。慢下来,我又能看到身边爬行的各种虫子,而且和儿童时期的感受亦有所不同。

我看虫还是以看为主,以拍为辅,也从未把小虫子拿来钉在框里当作标本,更不敢去解剖了。当然,拍也是为了积累创作素材和激发灵感,既未使用大而笨重的专业设备,也没过分追求照片的画质和构图。其实最精彩的画面并没能拍下来,因为看得入神,就会忘记使用相机。如此一来,只能把没有来得及拍摄的情况,用一些简单的文字描述来补充。

以什么样的角度来看虫子之间的各种争斗,这一直也是我犯难的地方。织网的蜘蛛、带壳的蜗牛、长着毒刺的马蜂,还有齐心协力的蚂蚁,到底该去帮谁?

我也知道自然自有它的平衡法则,这一切应该由自然去决断,不过,我还是常常倾向处于弱势的一边。

在小虫们短暂的一生里,时常为了一粒米、一个粪球、一只同类的尸体去争斗、掠夺、伪装、残杀……看到这些,自己争强好胜的心火也慢慢熄灭下来。虫的世界,就像镜子一样不时地照见我自己。

有时还会想到,当我趴在地上看虫的时候, 在我的头顶上,是否还有另一个更高级的生命,就像我看虫一样, 在悲悯地看着我?

用户评价

初次接触朱赢椿的作品,就如同走进了一个别有洞天的小院。院子里不张扬,却充满了生机。这里的“生机”,并非是繁花似锦的喧闹,而是那种扎根于泥土,悄无声息却又生生不息的生命力。他以一种孩童般的好奇心,又带着一种智者般的洞察力,去审视这个世界。 他笔下的“设计诗”,并非是刻意为之的“设计”,更像是生命本身流淌出来的韵律。每一个字,每一个句,都仿佛经过了时间的打磨,闪烁着温润的光泽。他似乎总能从最平凡的日常中,挖掘出最不平凡的诗意,让你在合上书页的瞬间,依然能感受到那份淡淡的余韵,在心头回荡。 “蚁呓”更是让我惊叹于他捕捉生命细微之处的能力。那些看似毫无意义的蚂蚁活动,在他眼中却成了某种语言,某种哲学。他不是在拟人化,而是在尊重它们的“蚁性”,去理解它们的“世界”。这种平视的姿态,让我看到了生命多样性的伟大,也反思了人类自身的渺小与傲慢。 “肥肉”这个意象,在他的手中,被赋予了前所未有的解读空间。它不仅仅是物质的肥硕,更是一种象征,一种对生命痕迹的描绘。它可能代表着时间的积累,可能代表着岁月的沉淀,也可能代表着某种被忽略的,却又真实存在的美。这种对意象的深层挖掘,是我在其他作品中很少见的。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对微观世界的探索,推向了一个更加广阔的维度。虫子,这些常常被我们视为“肮脏”或“微不足道”的生命,在他的笔下,却成了主角,成了故事的载体。他让我们看见,每一个生命,无论大小,都有其存在的价值,都有其独特的故事。 他的作品,在“形式”上,也总是给我带来惊喜。不是那种刻意的、哗众取宠的设计,而是与内容浑然一体的“恰到好处”。纸张的质感、墨水的浓淡、留白的运用,都仿佛是为这个故事量身定做的衣裳,穿在身上,既舒适又贴切,让内容本身更加鲜活。 阅读朱赢椿的作品,就像是在进行一场心灵的“微旅行”。你不需要去远方,只需要沉下心来,跟随他的文字,去探寻那些隐藏在生活角落里的,不为人知的风景。他以一种不动声色的方式,治愈着我们被现代生活磨损的触角,让我们重新感受到生命本身的温度。 他对于“慢”的理解,也深深地打动了我。在一切都追求速度的时代,他却用他的作品,告诉我们,真正的美,往往需要时间去沉淀,去酝酿。每一个笔触,每一次留白,都凝聚着他的耐心和思考,等待着我们去慢慢解读,去细细品味。 朱赢椿的文字,有一种“回归”的力量。它让你想起那些被遗忘的,关于生活最本真的东西。那些简单的快乐,那些细微的感动,那些对生命的敬畏。他的作品,就像是一面镜子,照出了我们内心深处,那些最真实的情感。 总而言之,他的作品,不是那种能让你立刻get到所有含义的“快餐式”阅读。它需要你投入时间,投入情感,去与之对话,去与其共鸣。而一旦你做到了,你将收获的,将是远超预期的,心灵的丰盈。

评分第一次接触朱赢椿的书,感觉就像是在一个古老的手工艺作坊里,偶然发现了一件精美的物件。那物件,虽不张扬,却散发着一种独特的气息,让人忍不住想要靠近,想要触摸。这种气息,源于他对“手作”的极致追求,源于他对生命细微之处的深切体察。 他的“设计诗”,从来不是那些华而不实的空洞辞藻。它更像是一种内心的独白,一种对生活最本真的感悟。他用最简洁的语言,勾勒出最深邃的意境,让你在阅读中,仿佛能听到自己内心的回响。他能将寻常事物,提炼出不寻常的美感,这种功力,着实令人惊叹。 “蚁呓”,更是将这种对微观生命的关注,发挥到了极致。我从未想过,那些我们日常生活中匆匆一瞥的蚂蚁,竟然能承载如此丰富的“语言”。朱赢椿以一种近乎虔诚的态度,去描绘它们的活动,去解读它们的“呓语”。这是一种对生命平等的尊重,一种对自然万物的敬畏。 “肥肉”这个词,本身带着一种世俗的,甚至有些粗砺的意味。但经过朱赢椿的手,却焕发出了别样的光彩。它不再是单纯的物质,而是变成了一种承载,一种象征。它可能代表着时间的积累,也可能代表着生命的沉淀,甚至是一种不被主流审美所认可,却又真实存在的美。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这份对“不被看见”的生命的关注,推向了更加广阔的领域。虫子,在很多人的认知里,是与“肮脏”、“烦人”联系在一起的。然而,朱赢椿却以一种充满善意和好奇的目光,去观察它们,去描绘它们。他让我们看到,即使是这些微小的生命,也有它们独特的世界,它们的存在,同样值得被尊重和理解。 他对于“形式”的探索,也是我非常欣赏的一点。他的书,从来不是千篇一律的。每一本书,都仿佛有着自己独特的灵魂,有着自己独特的“身体”。纸张的选择,墨水的运用,排版的留白,都与内容本身息息相关,共同营造出一种沉浸式的阅读体验。 阅读他的作品,就像是进行一场静心的冥想。你不需要被动地接受信息,而是被邀请去参与,去感受。那些看似不经意的笔触,那些充满禅意的留白,都在邀请你去放慢脚步,去聆听自己内心的声音。 他对于“慢”的推崇,在如今这个追求效率的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,告诉我们,真正有价值的东西,都需要时间去打磨,去沉淀。每一个细节,都凝聚着他的思考和心血,等待着我们去细细品味。 朱赢椿的作品,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在纷繁复杂的现代生活中,那些被我们忽略的,最简单,也最本真的情感。他对生命的观察,对自然的感悟,都如同清泉一般,滋润着我们干涸的心灵。 总而言之,他的书,不是那种读完就忘的“快餐”。它是一种需要你沉浸其中,去感受,去思考的“慢餐”。而当你真正沉下心来,去体验,你将会收获一份难以言喻的心灵的富足。

评分初次翻开朱赢椿的作品,就被一种“温润”而又“厚重”的质感所吸引。这种质感,源于他对材料的精挑细选,以及对生命细微之处的深情关注。它不仅仅是视觉的呈现,更是一种触觉的体验,一种心灵的共鸣。 他笔下的“设计诗”,是一种将艺术的感知与生活的哲思巧妙融合的产物。它不拘泥于形式,却又处处显露出形式的美感。那些简洁而富有力量的文字,仿佛是从生活中提炼出的精髓,能在不经意间触动你内心最深处的弦。 “蚁呓”,更是让我看到了他如同显微镜般的观察力,以及对微观生命的无限热爱。那些平日里我们司空见惯的蚂蚁,在他的笔下,却栩栩如生,仿佛拥有了自己的声音和思想。他以一种平等的姿态,去描绘它们的生存状态,去解读它们的“呓语”,让我对生命的多样性有了更深的理解。 “肥肉”这个意象,在他那里,被赋予了极其丰富的象征意义。它不再是单纯的物质概念,而是成为了承载某种情感,某种经历的象征。它可能代表着一种积累,一种沉淀,甚至是一种不被世俗所理解,却又真实存在的美。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“被忽视”生命的关注,做到了极致。他以一种充满善意和好奇的目光,去描绘这些常常被我们视为“污秽”或“微不足道”的生命。他让我们看到,每一个生命,都有其存在的价值,都有其独特的世界。 他对“形式”的探索,也总是给我带来惊喜。他的书,从来不是千篇一律的。无论是纸张的选择,墨水的质感,还是版式的设计,都仿佛是为内容量身定制,与文字和图像有机地融合在一起,共同构建了一个引人入胜的艺术空间。 阅读朱赢椿的作品,更像是一种“沉淀”。他不是在给你灌输道理,而是在邀请你一同去感受,去体悟。他的文字,如同陈年的老酒,缓缓地释放出它独特的香醇,滋润着你被世俗所困扰的心灵。 他对“慢”的坚持,在如今这个追求效率的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,提醒我们放慢脚步,去欣赏生命中的点滴美好,去体味那些被我们忽略的,却又无比重要的瞬间。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在喧嚣的世界里,那些最纯粹,也最动人的情感。他对自然的敬畏,对生命的体悟,都如同一股清泉,滋养着我们疲惫的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你用心去“品味”的艺术。它不是一次性的阅读,而是一次长久的心灵的陪伴。当你愿意投入情感,去与之共鸣,你将收获的是一份难以言喻的,属于灵魂的富足。

评分第一眼看到朱赢椿的名字,脑海中浮现的便是他那独一无二的“手工感”。这种感觉,绝非是粗糙的模仿,而是一种经过精心打磨、带有温度的质感。翻开任何一本他的作品,你都能感受到纸张本身的呼吸,墨水在纤维间晕染的痕迹,以及那种似乎只有手工才能捕捉到的,生命最细微的律动。这种对“手作”的偏执,贯穿了他的所有作品,如同一种无形的线索,将它们串联起来。 阅读他的书,与其说是“看”,不如说是“体验”。他不是在讲述故事,而是在搭建一个属于读者自己的空间。那些看似随意的笔触,每一个留白,每一处墨迹的深浅,都仿佛经过了深思熟虑,邀请你驻足,去感受那种意境。 他笔下的“设计诗”,不是学院派那种严谨的学术论证,也不是矫揉造作的抒情散文,而是一种介于两者之间的,充满生命力的表达。它来自于生活,又升华于生活,让你在阅读中,重新审视那些被我们忽略的日常细节。那些诗句,简练却有力量,如同种子,一旦落入心田,便能生根发芽,开出属于你自己的理解之花。 “蚁呓”,更是将这种对生命细微之处的关注推向了极致。蚂蚁,如此渺小,在人类的宏大叙事中几乎可以忽略不计。然而,朱赢椿却以一种近乎虔诚的态度,去捕捉它们的“语言”,去描绘它们的“世界”。这是一种何等的耐心与敏感?他让我们看见,即使是微不足道的生命,也有其存在的意义,有其独特的“呓语”,有其不为人知的悲欢离合。 “肥肉”,这个词本身就带着一种世俗的,甚至有些粗粝的意味。但在他的笔下,它却幻化出别样的风景。它不再仅仅是物质的堆积,而是承载了某种情感,某种关于成长、关于岁月、关于生命本质的思考。这是一种化腐朽为神奇的魔力,用最日常、最接地气的意象,触及了最深层的人性。 “虫子旁”和“虫子书”,更是将这份对微观世界的探索推向了更加神秘和奇幻的领域。虫子,它们是自然界中最容易被忽视,甚至被排斥的存在。但朱赢椿却以一种独特的视角,将它们从阴影中拉了出来,赋予它们生命,赋予它们故事。他的笔下的虫子,不再是令人厌恶的害虫,而是充满了灵性,充满了哲学意味的生命体。 他对于“形式”的探索,更是令人惊叹。他的书,从来不是以一种固定的模式呈现。每一本书,都有其独特的“身体”,独特的“骨骼”。排版、装帧、纸张的选择,甚至是用什么样的墨水,都经过了精心的考量,与内容本身融为一体,共同讲述着那个故事。这种对“物”的尊重,对“形”的追求,使得他的作品,在内容之外,又增添了另一层丰富的解读空间。 他的作品,就像是某种古老的仪式,邀请你进入一个由纸张、墨水和想象力构建的静谧空间。在那里,时间仿佛被拉长,尘世的喧嚣被隔绝,你只能与那些微小的生命,与那些沉淀的情感,进行一场深刻的对话。这种体验,是如此的独特,如此的令人沉醉。 朱赢椿的文字,有一种不动声色的力量。它不喧哗,不张扬,却能在你的心底悄悄地扎根,然后慢慢地生长,直到开出属于你自己的花。他仿佛是一位隐士,用最朴素的语言,讲述着最深刻的道理,让你在不经意间,瞥见了生命最本真的模样。 他的作品,是一种对“慢”的致敬,是对“细”的礼赞。在快节奏的当下,他却用他独特的方式,提醒我们放慢脚步,去观察,去感受,去聆听那些被我们忽略的声音。这是一种宝贵的提醒,一种来自内心深处的呼唤,值得我们去细细品味,去反复回味。

评分初次接触朱赢椿的作品,便被一种独特的“温度”所打动。这种温度,不是来自炙热的情感,而是来自一种对事物细微之处的体察,以及对生命本真的尊重。它弥漫在纸张的纹理中,流淌在墨水的痕迹里,仿佛能触碰到你内心最柔软的地方。 他笔下的“设计诗”,是一种将艺术的感知与生活的哲思巧妙结合的产物。它不刻意追求华丽的辞藻,却能在平淡的文字中,营造出深邃的意境。他总能从最寻常的景物中,挖掘出不寻常的美,这种洞察力,令人赞叹。 “蚁呓”,更是将这种对微观世界的关注,推向了一个新的高度。那些平日里被我们忽略的蚂蚁,在他的描绘下,仿佛拥有了独立的生命和独特的语言。他以一种近乎朝圣的虔诚,去捕捉它们的“呓语”,去解读它们的生存哲学,这是一种对生命平等的赞颂。 “肥肉”这个意象,在他手中,被赋予了丰富的象征意义。它不再仅仅是物质的实体,而是承载了时间的痕迹,生命的重量。它可能代表着一种积累,一种沉淀,甚至是一种不被世俗所理解,却又真实存在的美。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“被忽视”生命的关注,做到了极致。他以一种充满善意和好奇的目光,去描绘这些常常被我们视为“污秽”或“微不足道”的生命。他让我们看到,每一个生命,都有其存在的价值,都有其独特的世界。 他对“形式”的探索,也总是给我带来惊喜。他的书,从来不是千篇一律的。无论是纸张的选择,墨水的质感,还是版式的设计,都仿佛是为内容量身定制,与文字和图像有机地融合在一起,共同构建了一个引人入胜的艺术空间。 阅读朱赢椿的作品,更像是一种“洗涤”。他不是在传递信息,而是在邀请你一同去感受,去体验。他的文字,如同微风拂过,轻柔地吹散你内心的尘埃,让你重新感受到生命原本的纯净。 他对“慢”的推崇,在如今这个追求效率的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,提醒我们放慢脚步,去欣赏生命中的点滴美好,去体味那些被我们忽略的,却又无比重要的瞬间。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在喧嚣的世界里,那些最本真,也最动人的情感。他对自然的敬畏,对生命的体悟,都如同一股清泉,滋养着我们疲惫的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你用心去“品味”的艺术。它不是一次性的阅读,而是一次长久的心灵的陪伴。当你愿意投入情感,去与之共鸣,你将收获的是一份难以言喻的,属于灵魂的富足。

评分第一次翻开朱赢椿的作品,就被一种独特的“质感”所吸引。这种质感,并非来自于华丽的外表,而是一种源于内心深处的,对事物本真的尊重。它渗透在每一页纸张的纤维里,弥漫在每一滴墨水的晕染中,仿佛在低语着生命的温度。 他笔下的“设计诗”,是一种将艺术与生活巧妙融合的产物。它不拘泥于形式,却又处处充满形式的美感。那些简洁而富有哲理的文字,仿佛是生活的智慧凝结而成,能在不经意间触动你内心最柔软的地方。 “蚁呓”,让我看到了他如同显微镜般的观察力,以及对微观生命的无限热爱。那些我们平日里视而不见的小小生物,在他的笔下,却被赋予了生命,被赋予了故事。他以一种平视的姿态,去描绘它们的“语言”,去解读它们的“世界”,让我深感震撼。 “肥肉”这个意象,在他那里,被赋予了极其丰富的内涵。它不再是单纯的物质概念,而是成为了承载某种情感,某种经历的象征。它可能代表着岁月的痕迹,也可能代表着生命的沉淀,引发读者对自身经历的深刻反思。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“被边缘化”生命的关注,推向了极致。他以一种充满善意和好奇的视角,去描绘这些常常被忽视甚至排斥的生命。他让我们看到,即使是微不足道的存在,也有其生存的价值,有其独特的美。 他对“形式”的独特理解,也让我耳目一新。他的书,总能给人带来惊喜。无论是纸张的选择,还是墨水的质感,亦或是排版的布局,都仿佛是为内容量身打造,与文字和图像完美融合,共同构建了一个独特的艺术空间。 阅读朱赢椿的作品,更像是一种“静心”。他不是在给你灌输道理,而是在邀请你一同去感受,去体悟。他的文字,如同清泉,缓缓流淌,滋润着你被世俗所困扰的心灵。 他对“慢”的坚持,在如今这个追求速度的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,教会我们放慢脚步,去欣赏生命中的点滴美好,去感受那些被我们忽略的,却又如此重要的瞬间。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在喧嚣的世界里,那些最纯粹,也最真实的感动。他对自然的敬畏,对生命的体悟,都如同一股清流,洗涤着我们疲惫的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你用心去“慢品”的艺术。它不是一次性的消费,而是一次长久的心灵的陪伴。当你愿意投入情感,去与之共鸣,你将收获的是一份难以言喻的,属于灵魂的丰盈。

评分初次翻阅朱赢椿的作品,便被一种“朴拙”的美感所吸引。这种美,不是雕琢出来的,而是自然流露,如同陈年的老酒,越品越有味道。它源于他对材质的极致追求,以及对生命细微之处的深情凝视。 他笔下的“设计诗”,是一种将艺术的感悟与生活的智慧巧妙融合的产物。它不拘泥于形式,却又处处显露出形式的美感。那些简洁而富有力量的文字,仿佛是从生活中提炼出的精髓,能在不经意间触动你内心最深处的弦。 “蚁呓”,更是让我看到了他如同显微镜般的观察力,以及对微观生命的无限热爱。那些平日里我们司空见惯的蚂蚁,在他的笔下,却仿佛拥有了独立的生命和独特的语言。他以一种近乎朝圣的虔诚,去捕捉它们的“呓语”,去解读它们的生存哲学,这是一种对生命平等的赞颂。 “肥肉”这个意象,在他手中,被赋予了丰富的象征意义。它不再是单纯的物质概念,而是成为了承载某种情感,某种经历的象征。它可能代表着一种积累,一种沉淀,甚至是一种不被世俗所理解,却又真实存在的美。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“被边缘化”生命的关注,做到了极致。他以一种充满善意和好奇的目光,去描绘这些常常被我们视为“污秽”或“微不足道”的生命。他让我们看到,每一个生命,都有其存在的价值,都有其独特的世界。 他对“形式”的探索,也总是给我带来惊喜。他的书,从来不是千篇一律的。无论是纸张的选择,墨水的质感,还是版式的设计,都仿佛是为内容量身定制,与文字和图像有机地融合在一起,共同构建了一个引人入胜的艺术空间。 阅读朱赢椿的作品,更像是一种“对话”。他不是在给你灌输道理,而是在邀请你一同去感受,去体悟。他的文字,如同清泉,缓缓流淌,滋润着你被世俗所困扰的心灵。 他对“慢”的坚持,在如今这个追求效率的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,提醒我们放慢脚步,去欣赏生命中的点滴美好,去体味那些被我们忽略的,却又无比重要的瞬间。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在喧嚣的世界里,那些最纯粹,也最动人的情感。他对自然的敬畏,对生命的体悟,都如同一股清泉,滋养着我们疲惫的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你用心去“品味”的艺术。它不是一次性的阅读,而是一次长久的心灵的陪伴。当你愿意投入情感,去与之共鸣,你将收获的是一份难以言喻的,属于灵魂的富足。

评分初次捧读朱赢椿的书,便被一种“细腻”而又“独特”的笔触所吸引。这种笔触,仿佛带着泥土的芬芳,又蕴含着生活的智慧,在翻开书页的瞬间,便将你带入一个充满生命力的世界。 他笔下的“设计诗”,是一种将艺术的感悟与生活的哲思巧妙融合的产物。它不拘泥于形式,却又处处显露出形式的美感。那些简洁而富有力量的文字,仿佛是从生活中提炼出的精髓,能在不经意间触动你内心最深处的弦。 “蚁呓”,更是让我看到了他如同显微镜般的观察力,以及对微观生命的无限热爱。那些平日里我们司空见惯的蚂蚁,在他的笔下,却栩栩如生,仿佛拥有了自己的声音和思想。他以一种平等的姿态,去描绘它们的生存状态,去解读它们的“呓语”,让我对生命的多样性有了更深的理解。 “肥肉”这个意象,在他那里,被赋予了极其丰富的象征意义。它不再是单纯的物质概念,而是成为了承载某种情感,某种经历的象征。它可能代表着一种积累,一种沉淀,甚至是一种不被世俗所理解,却又真实存在的美。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“被忽视”生命的关注,做到了极致。他以一种充满善意和好奇的目光,去描绘这些常常被我们视为“污秽”或“微不足道”的生命。他让我们看到,每一个生命,都有其存在的价值,都有其独特的世界。 他对“形式”的探索,也总是给我带来惊喜。他的书,从来不是千篇一律的。无论是纸张的选择,墨水的质感,还是版式的设计,都仿佛是为内容量身定制,与文字和图像有机地融合在一起,共同构建了一个引人入胜的艺术空间。 阅读朱赢椿的作品,更像是一种“滋养”。他不是在给你灌输道理,而是在邀请你一同去感受,去体悟。他的文字,如同甘露,缓缓地渗透,滋润着你被世俗所困扰的心灵。 他对“慢”的坚持,在如今这个追求效率的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,提醒我们放慢脚步,去欣赏生命中的点滴美好,去体味那些被我们忽略的,却又无比重要的瞬间。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在喧嚣的世界里,那些最纯粹,也最动人的情感。他对自然的敬畏,对生命的体悟,都如同一股清泉,滋养着我们疲惫的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你用心去“品味”的艺术。它不是一次性的阅读,而是一次长久的心灵的陪伴。当你愿意投入情感,去与之共鸣,你将收获的是一份难以言喻的,属于灵魂的富足。

评分初次接触朱赢椿的作品,便被一种“朴素”而又“深邃”的气息所吸引。这种气息,仿佛来自远古的低语,又带着现代的思考,在翻开书页的瞬间,便将你带入一个别样的世界。 他笔下的“设计诗”,是一种介于诗歌与哲学之间的独特表达。它不刻意追求形式的工整,却能在字里行间流淌出诗意的韵律,同时又蕴含着对生命的深刻洞察。他能将最寻常的意象,演绎出不寻常的意味,这种功力,令人惊叹。 “蚁呓”,更是让我看到了他对微观生命的无限热情和细腻观察。那些我们平日里视而不见的小小生物,在他的笔下,却栩栩如生,仿佛拥有了自己的声音和思想。他以一种平等的姿态,去描绘它们的生存状态,去解读它们的“呓语”,让我对生命的多样性有了更深的理解。 “肥肉”这个意象,在他那里,被赋予了极其丰富的象征意义。它不再是单纯的物质概念,而是成为了承载某种情感,某种经历的象征。它可能代表着一种积累,一种沉淀,甚至是一种不被世俗所理解,却又真实存在的美。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“被忽视”生命的关注,做到了极致。他以一种充满善意和好奇的目光,去描绘这些常常被我们视为“污秽”或“微不足道”的生命。他让我们看到,每一个生命,都有其存在的价值,都有其独特的世界。 他对“形式”的探索,也总是给我带来惊喜。他的书,从来不是千篇一律的。无论是纸张的选择,墨水的质感,还是版式的设计,都仿佛是为内容量身定制,与文字和图像有机地融合在一起,共同构建了一个引人入胜的艺术空间。 阅读朱赢椿的作品,更像是一种“浸润”。他不是在给你灌输知识,而是在邀请你一同去感受,去体验。他的文字,如同甘泉,缓缓流淌,滋润着你被世俗所困扰的心灵。 他对“慢”的坚持,在如今这个追求效率的时代,显得尤为珍贵。他用他的作品,提醒我们放慢脚步,去欣赏生命中的点滴美好,去体味那些被我们忽略的,却又无比重要的瞬间。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让我们想起,在喧嚣的世界里,那些最纯粹,也最动人的情感。他对自然的敬畏,对生命的体悟,都如同一股清泉,滋养着我们疲惫的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你用心去“品味”的艺术。它不是一次性的阅读,而是一次长久的心灵的陪伴。当你愿意投入情感,去与之共鸣,你将收获的是一份难以言喻的,属于灵魂的富足。

评分初次捧读朱赢椿的作品,便被一种奇妙的“手感”所吸引。这种感觉,并非来自于昂贵的材质,而是一种根植于内心深处的,对事物本真的关怀。仿佛每一个字,每一幅图,都带着匠人的温度,经过了时间的沉淀,散发着温润的光泽。 他笔下的“设计诗”,与其说是诗,不如说是一种生活的智慧,一种对美的独特感悟。他从平凡中挖掘不凡,从日常中提炼诗意。那些简练的文字,却有着直抵人心的力量,让你在阅读中,重新审视自己与世界的关系。 “蚁呓”,更是让我见识了他对微观生命的细腻观察。那些我们司空见惯的蚂蚁,在他的笔下,仿佛有了自己的语言,自己的世界。他不是在强行赋予它们情感,而是以一种尊重的姿态,去捕捉它们的“呓语”,去理解它们的生存哲学。 “肥肉”这个意象,在他那里,被赋予了丰富的层次。它不再仅仅是物质的堆砌,而是承载了时间的痕迹,生命的痕迹。它可能是对成长的一种隐喻,也可能是对岁月的一种注解,让读者在其中找到属于自己的共鸣。 “虫子旁”与“虫子书”,更是将这种对“不被关注”的生命的探索,推向了新的高度。他以一种近乎孩童般的好奇和纯真,去描绘这些常常被我们忽略的小生命。他让我们看到,即使是微不足道的存在,也有其存在的意义,有其独特的价值。 他对“形式”的探索,也让我印象深刻。他的书,永远不会是千篇一律的。每一本,都仿佛是一个独立的艺术品,从纸张的触感,到墨水的质感,再到版式的设计,都经过了精心的考量,与内容融为一体,共同讲述着那个故事。 阅读朱赢椿的书,更像是一种“对话”。他提出的,并非是最终的答案,而是一种邀请。邀请你去观察,去思考,去感受。他的文字,不是强加于人,而是像种子一样,播撒在你的心田,等待着你自己的浇灌和生长。 他对“慢”的推崇,在这个快节奏的时代,显得尤为可贵。他用他的作品,提醒我们放慢脚步,去感受生命的美好,去体味那些被我们忽略的细节。这是一种对生活的热爱,也是一种对生命本真的尊重。 他的文字,有一种“回归”的力量。它让你想起那些被遗忘的,关于生活最质朴的美好。那些简单的快乐,那些纯粹的情感,都在他的笔下得以复苏,治愈着我们被尘世喧嚣所磨砺的心灵。 总而言之,朱赢椿的作品,是一种需要你静下心来,去细细品味的“慢读”。它不是用来消遣,而是用来滋养。当你愿意投入时间和情感,去与之对话,你将收获一份深邃而持久的心灵的满足。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有