具体描述

内容简介

现在呈现在读者面前的这本书,是一套两卷本成果中的第一卷。这套书说明了德国刑法一般原理的法学基础。本书第二卷,包括了实行人与参与人,未遂,不作为构成行为,以及兗合理论,也已经在2。。003年以德文出版了,本书第二卷的中文翻译本,应当会在这本第一卷之后尽快地得到出版。整套成果就是关于当代德国刑法总论的完整教科书。在这里,我想从两个方面,为我的中国读者们提供服务。一,我的“总论,,应当以完整和清晰可读的形式,向我的中国读者介绍在德国流行的学术观点和与刑法总则性理论有关的司法判决,同时仔细地阐明和考虑各种赞同性和反对性的论点。因为在中国的图书馆中没有完整的德文文献,所以,在我看来,如果读者们通过我的成果,能够相对完整地了解德国学术讨论和司法判决的状况,那是很有好处的。

二,我想向中国的法学工作者介绍我自己的建立在刑事政策基础上的刑法体系方案。根据这个方案,“不法,’和“责任”是刑法信条学的两个中心范畴。

属于不法的是控制举止行为的任务。通过宣告一种确定的举止行为符合法律或者不符合法律,法律告诉人们,什么是他们在刑罚的威胁中不能做的或者可能是必须做的,法律I司时告诉人们,所有没有受到法律威胁的举止行为方式,都被宣布为在刑法上不具有重要意义。那种区分不受刑罚威胁的和受到刑罚威胁的举止行为的标准,是由允许性风险的标准建立的。例如,在一个人的行为符合道路交通规则时,他就是在允许性风险之中活动的,因此,在他卷入的那场事故中:事故的结果就不应当作为他的构成行为而归责于他,也就是说,从一开始就排除了一种刑事可罚性。相反,在一个人的行为危害交通时,他就跨越了这种允许性风险,因此,可能发生的事故后果就应当作为过失或者故意的刑法上的不法而归责于他。这是我以现代形式创立的客观归责理论的简明的表述。在过去几十年里,这个客观归责理论已经在德国得到了贯彻,并且在国际上引起了热烈的讨论。这里的刑事政策性的主导思想是,借助在法律上不赞成的或者说允许的风险:应当籀据仔细制定的规则,来划分国家的干涉权和公民个人自由之间的界限。详细的说明,请见本书第11节和第24节。

与此相对,在罪责中,并不涉及区分不法是否不具有重要意义的问题,而是涉及这样的问题,即一个符合不法的举止行为是否也是必须受到刑事惩罚的。通常,这种案件是必须的,然而,在两个条件下,对这种符合不法的举止行为的惩罚就能够被放弃。

一方面,对责任的排除存在于行为人无罪责地行为时,这就意味着,因为行为人在实施这个构成行为时,比如,处于精神混乱之中,或者,因为行为人的行为是处在一种自己不可避免的不认识之中时,行为人就不是处于那种会把自己引导向法律对举止行为的说明状况之中的。在这种案件中,我谈的是行为人“在规范上是不可交谈的”。因此,根据我的理论,罪责是“规范上的不司交谈性”。在这里,有关的是这种刑事可罚性的条件,而不取决于对人的意志自由的争论。

另一方面,在由于行为人的特别情况而缺乏一种特殊预防或者一般预防的刑罚需要性,并因此能够放弃刑罚时,现有罪责中的责任也能够通过法律或者宪法加以排除。例如,在有人仅仅因为受到身体或者生命的威胁而触犯禁止性条文时,就会在排除责任的紧急状态中存在这种情况。在这里,立法者能够宽容相待,因为这个行为人不是出于犯罪性动机,而是出于害怕而行为的。这样,既不会为再犯的危险提供根据,也不会为模仿的危险提供范本,因此,刑事惩罚就成为多余的。在本书第19节至第22节中,对这些都作了详细的说明。这个责任范畴所具有的这种刑事政策性的主导思想,就是我的刑罚目的理论。在第3节中,这个理论发展出了下面这些说明:各种刑事惩罚不仅应当以罪责为条件,而且应当以预防性刑事惩罚的需要性为条件。

我希望,我对自己一些刑法体系基本思想的这个简短概述,能够帮助读者完整地理解这本书,使他们对本书的内容产生兴趣!我感谢法律出版社做出了出版这个成果的决定。我特别感谢王世洲教授先生,他承担了本书的翻译工作,非常认真地工作,并在较快的时间内完成了本书的翻译工作。如果本书能够对深化中德刑法学界的共同工作做出贡献,那将是我莫大的荣幸!

作者简介

克劳斯·罗克辛,1931年5月15日出生于德国汉堡,1950年进入汉堡大学学习,1957年3月获得博士学位(Promotion),1962年7月通过教授论文(Habilitation),同年在汉堡大学担任私讲师(Privatdozent)。1963年至1971年在哥廷根大学担任刑法、刑事诉讼法和一般法原理的教授教席(Ordinarius),1971年以后在慕尼黑大学担任刑法、刑事诉讼法和一般法原理的教授教席,1974年以来担任全体刑法研究所学术所长,1999年9月30日退休。从1984年10月开始至2004年5月,罗克辛先生已经获得韩国、意大利、葡萄牙、西班牙、希腊、墨西哥、阿根廷、巴拉圭等国14所大学授予的名誉博士学位,另外,2000年5月获得秘鲁利马大学的名誉教授。此外,罗克辛先生在1994年1月获得西班牙政府颁发的勋章(Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Penafort[Madrid,Spanien]),2000年9月获“慕尼黑金质奖章”(“Müuchen leuchtet-den Freunden Münchens”),同年11月获是“联邦德国一级功勋十字奖章”(Beccaria-Medaille in Gold)。

自1973年至1981年,罗克辛先生担任德国刑法和刑事诉讼法研究会的专业鉴定人(Fachgutachter),自1975年自1980年担任洪博基金会(die Humboldt-Stiftung)的刑法和刑事诉讼法专业的遴选鉴定人(Auswahlgutachter)。他自1973年起就是德国弗莱堡马普外国刑法与国际刑法研究所专业咨询委员会的成员,并且自1989年起担任委员会主席。另外,他自1994年2月志担任巴伐利亚科学、哲学和历史研究院院士。罗克辛先生还是《全体刑法学杂志(ZStW)》和《刑法新杂志(NStZ)》的主编之一,以及卡尔·迈协会(Karl-May-Gesellschaft)的法律图书的主编之一。他在1971年至1999年期间,担任卡尔·迈协会主席,自2000年12月起,担任卡尔·迈协会管理委员会主席。

截至2003年,罗克辛先生已经独立出版专著17部(包括在意大利和秘鲁出版的三部专著),其中的《刑法中的罪责和预防》一书是用西班牙、葡萄牙和日文三种文字发表的;与其他学者合作发表了教科书和专著4部,其中的《刑法典、刑事执行法和刑事诉讼法的选择性草案》一书共计13卷,从1996年开始,到2004年才出齐。此外,罗克辛先生还出版了150篇以上的学术论文。他的学术成果,涵盖了刑法、刑事诉讼法和刑事政策的所有领域。

王世洲,男,1953年6月20日生于福建省泉州市。1978年考入北京大学法律系,1982年和1985年获得北京大学法学学士学位与法学硕士学位,1988年获得美国加利福尼亚大学伯克利法学院法学硕士学位。1994年获得德国洪博研究基金,作为德国洪博基金会客座研究员在德国弗来堡马普外国与国际刑法研究所和奥格斯堡大学法律系从事研究工作。现任北京大学法律系副教授,讲授刑法学。

目录

刑法学是最精确的法学(译者序)献辞

中文版序言

第三版序言

第一版序言

缩略语索引

第一章基础

第1节 形式意义上的刑法。定义和界

一、惩罚(刑罚和保安处分)作为刑法的形式定义标准和二元制惩罚制度

二、作为公法的刑法。纪律处分,罚款和秩序性措施作为非刑事性惩罚

三、附属刑法

四、作为全体刑法科学部分领域的实体刑法;全体刑法科学中的不同分支

五、实体刑法的总论部分

第2节 实体的犯罪概念。作为辅助性法益保护方法的刑罚及其与其他类似性惩罚在内容上的界限

一、实体的犯罪概念

二、作为刑事可罚性条件的法益侵害

三、过去各种法益定义的失当

四、从宪法中引导出的法益概念

五、法益概念的可变性

六、法益保护的界限问题

七、危险刑法,风险刑法,通过刑法对未来的保护:法益保护的终结?

八、法益和行为对象

九、没有法益保护的刑事法律是没有意义的吗?

十、立法者能否承担惩罚侵害法益行为的义务?

十一、法益保护的辅助性

十二、文献中的不同观点

十三、刑罚与其他类似惩罚手段在内容上的界限

第3节 刑罚与保安处分的目的与正当化

一、刑罚的目的;刑罚理论

二、保安处分的目的与界限;刑罚与保安处分的关系

三、赔偿作为刑法上的第三条道路?

第4节 1871年以来的德国刑法改革

一、1871年的帝国刑法典

二、第一次世界大战之前的发展

三、魏玛共和国时代的改革工作

四、纳粹时代

五、改革工作的重新进行

六、“1962年草案”和“选择性草案”

七、1969年以来的改革立法工作

八、改革的内容

第5节 法治原则与刑法的解释和在时间上的适用之间的关系

一、没有法律就没有犯罪和刑罚

二、法治原则的四项作用

三、关于法治原则的历史与国际性适用

四、法治原则今天仍然具有生命力的国家理论性和刑法性根源

五、解释与禁止类推

六、禁止作为刑罚基础和使刑罚严厉的习惯法

七、禁止溯及既往和刑法在时间上的适用

八、禁止不确定的刑法和刑罚

第6节 行为刑法和行为人刑法

一、概念性说明。在现行法律中占支配趋势的行为刑法

二、弗兰茨.冯.李斯特及其继承者的行为刑法和行为人刑法

三、30年代的行为人刑法趋势。生活方式罪责。犯罪学和规范性行为人类型

四、现行法律中的行为刑法和行为人刑法

第7节 刑法信条学和刑法体系。一般犯罪理论的基本问题

一、信条的任务和刑法的系统学说

二、刑法体系的基本概念

三、新近犯罪理论的历史发展

四、传统刑法体系的成就和局限性;刑法信条学的体系性思考和问题性思考

五、目的论和刑事政策性的体系性建议的基础

第二章 行为、轻罪、重罪

第8节 行为

一、行为概念的任务

二、刑法信条学发展中的行为定义。阐述与批判

三、人格的行为概念

第9节 轻罪和重罪

一、关于区分的历史

二、现行法律中的规定和实践意义

三、现行法律中“抽象”理论的实现及其在罪刑法定基本原则中的基础

四、界限划分问题

第三章 行为构成

第10节 行为构成的理论

一、体系性行为构成,保障性行为构成,错误性行为构成

二、关于行为构成作为体系范畴的发展

三、行为构成和违法性的关系

四、社会恰当性和排除行为构成

五、开放的行为构成和评价总体构成行为的特征

六、客观的行为构成和主观的行为构成

七、行为构成中的行为无价值和结果无价值

八、行为构成的种类

第11节 归责于客观行为构成

第一、因果关系的理论

一、关于因果概念在自然科学和哲学上的困难性

二、等值理论(条件理论)

三、等值理论的具体问题

四、适当理论和意义重大理论

第二、进一步归责于客观行为构成一

一、侵害性犯罪

二、危险性犯罪

第12节 故意和行为构成错误。在因果关系偏离时归责于故意

一、故意的基础和表现形式

二、行为构成错误

三、在因果关系偏离时对故意的归责

第13节同意

一、关于同意的理论地位

二、作为排除行为构成根据的同意

三、缺乏或者限制同意可能性的行为构成

四、同意的宣告、对象、时间和撤消

五、理解能力

六、同意中的代理人

七、同意中的缺乏意志

八、关于同意存在的错误或者同意不存在的错误

第四章 违法性

第14节 不法理论的基本问题

一、违法性和不法

二、形式违法性和实质违法性

三、被害人信条学和实质性不法

四、不法和无法领域

五、违法性和法制的统一

六、关于正当化根据的体系化

七、正当化根据的竞合

八、正当化的错误问题

九、正当化根据的作用

十、具体正当化根据的表现和划分

第15节 紧急防卫

一、紧急防卫权的基本原则

二、关于紧急防卫权的历史发展

三、紧急防卫中的攻击

四、攻击的违法性

五、攻击正在进行

六、具有紧急防卫能力的利益

七、防卫的必要性

八、紧急防卫的要求性

九、主权行为和紧急防卫权

十、紧急帮助

十一、限制在攻击者及其法益上的紧急防卫

十二、防卫的意志作为主观性正当化因素?

第16节 正当化紧急状态和相关案件

第一、第34条的基本规定

一、当前紧急状态权的发展

二、紧急状态的危险

三、利益冲突中的权衡

四、适当性条款

五、正当化紧急状态的其他问题

第二、民法中的攻击性紧急状态,《德国民法典》第904条

第三、民法中的防卫性紧急状态,《德国民法典》第228条

第四、正当化的义务冲突

第五、类似紧急状态的状况

第六、《德国基本法》第20条第4款的抵抗权

第17节 职务权和强制权;官方的批准

第一、职务承担者的侵犯权

第二、违法而又有约束力的命令

第三、代替公共机关所为的行为

一、临时羁押

二、自助权

第四、责打权

一、私人责打权

二、老师有责打权吗?

第五、官方的批准

第18节 出于允许性风险的正当化根据

第一、推定的同意

一、正当化根据的结构

二、推定同意的辅助性

三、自私行为中的推定同意?

四、确定推定意图的标准

五、错误和审查义务

第二、合理利益的利用

一、关于第193条的结构

二、作为正当化根据的合理利益的利用

三、第193条没有超越侮辱行为构成的扩展

四、利用合理利益的具体条件

第三、艺术自由

一、作为独立正当化根据的艺术自由

二、根据《德国基本法》第5条第3款产生的正当化根据的条件

第五章 罪责和责任

第19节 责任原理的基本问题

一、罪责和预防必要性作为刑法责任的条件

二、从心理性罪责概念到规范性罪责概念

三、关于规范性罪责概念的批评

四、刑法中罪责的内容性规定(实质性罪责定义)

五、刑罚基础的罪责和量刑的罪责

六、排除罪责的根据和免责的根据?

七、构成行为责任的毛拉赫原理

八、构成行为罪责和生活方式罪责

第20节 罪责能力

第一、成年人的罪责能力

一、法律规定的基础

二、生物学和心理学的连接性诊断结果

三、理解能力和控制能力

四、重大减弱的罪责能力

第二、孩子和青少年的罪责能力

第三、原因自由行为

第21节 禁止性错误

一、禁止性错误的规则。信条性发展和法政策难题

二、不法意识的对象

三、不法意识的表现形式

四、禁止性错误的意识形式

五、有条件的不法意识

六、禁止性错误的可避免性

七、禁止性错误的法律后果

八、禁止性错误的特殊规则

第22节排除责任的紧急状态和类似案件

第一、第35条的紧急状态

一、有关规定的体系性位置和目的论内容

二、当前无法用其他方法避免的危险

三、能够在紧急状态中保护的法益

四、享有特权的人员范围

五、避免危险的行为

六、根据第35条第1款第2项拒绝排除责任

七、对紧急状态情况的错误认识

八、紧急状态行为的参与人

第二、第33条的紧急防卫超过限度

一、有关规定的体系性位置和目的论内容

二、排除责任的冲动

三,有意识和无意识的超过紧急防卫限度

四、集中的和扩展的紧急防卫超过限度

五、对无关的第三人造成的损害

六、防卫挑拨状态下的紧急防卫超过限度

七、假想的紧急防卫超过限度

八、第33条可以类推地适用于其他对正当化基础的超越?

第三、良心行为

一、德国基本法第4条作为刑法判断的基础

二、良心行为承担的刑事可罚性后果

三、免除刑罚的良心行为在体系上的分类

第四、民事性不服从

第五、在分则中排除责任的根据

一、具体案件

二、这类案件的信条学讨论

第六、超法规的排除责任

一、非过分要求性作为超法规的免责基础?

二、危险共同体作为排除责任的基础

三、选择较小的恶作为排除杀人责任的根据?

第六章 其他刑事可罚性的条件

第23节 刑事可罚性的客观条件和排除刑罚的根据

一、超然于责任之外的刑事可罚性条件。设问与举例

二、第四个犯罪范畴在主导理论中的过分扩展

三、刑事可罚性的客观条件和排除刑罚的根据作为刑法之外居于优先地位的目的设定的情况

四、其他方案

五、在程序性条件中的刑事可罚性条件和排除刑罚根据的界限

六、展望。在程序法中的刑法和刑法外的目的设定

第七章 过失

第24节 过失

前言

第一、行为构成

一、从罪责形式到行为构成的犯罪类型一

二、过失性举止行为的标准

三、创设不允许危险的具体化

四、关于行为构成性保护范围的具体化

五、过失性标准的一般化或者个别化?

六、无意识和有意识的过失

七、过失犯罪的主观和客观行为构成

八、故意、轻率、简单和微小的过失作为不法和罪责的等级层次

九、过失犯罪和法无明文规定不为罪

第二、违法性

一、原理性困难

二、紧急防卫

三、紧急状态

四、推定的同意和同意

第三、罪责和责任

一、排除罪责的一般根据

二、排除罪责的补充根据

人名一览表

内容索引

精彩书摘

五、解释与禁止类推1.刑法中解释的界限

1)将可能的口语词义作为解释界限

禁止类推(边码8)提出了一个任务,即应当划清可以允许的忠实于法律的解释,与应当禁止的立法性的类推之间的界限。启蒙时代法治原则的创造者们还没有发现这个问题,他们当时的出发点是:法官们没有什么“必须解释的”,只需要对法律具有明确意思的原文文本“加以适用”就行了。孟德斯鸠的名言是,法官仅仅是这样的“嘴”,(在不添加自己意思的状态下)说出法律中的词句就是了:“Les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi。”贝卡利亚(1738年-1794年)这位启蒙时代可能最具有国际影响力的刑法思想家,认为法官从事的是一种非人性化的“自动归类工作(Subsumtionsautomaten)”,并且从这个概念中推导出了禁止类推这个概念。这种做法与弗里德里希二世最早对《普鲁士大典》规定相似,也与1813年《巴伐利亚州刑法典》(有关这一点,参见边码14)最先在事实上规定的相似。根据贝卡利亚的说法,这意味着:“解释刑事法律的权力永远不能给予刑事法官,这样作的根据是因为他们不是立法者。”

法官仅仅应当执行一种“完全的三段论式的演绎推理(逻辑性地得出结论的程序)”;“没有什么能够比得上那种广泛传播的认为人们必须向法律的精神请教的公理性认识( Axiom)更危险的了。”

今天,人们一致同意,这种机械性的法官概念是行不通的。在一部法律中使用的所有概念,(除了数字,日期和计量单位之外)在或大或小的范围内都具有多重含义。这不仅仅适用于规范性的概念,即那些主要只能通过思想来理解的概念,例如“侮辱”(第185条),而且还广泛适用于一些例子:

(1)行为人将盐酸倾倒在被害人的脸上,是一种“借助武器”造成的身体伤害(第224条第1款第2项)吗?是的(《联邦最高法院刑事判例集》第1卷,第1页;其他观点见帝国法院的判例)。在这里,因为口语中承认“化学武器”的概念,所以,文字意思并不要求将武器的概念限制在机械性作用的工具上。另外,法律的目的也指出,对特别危险的伤害方法应当给予更严厉的惩罚,从而支持在武器的概念中包括化学手段;用盐酸造成的伤害甚至比例如棍棒的一击还要严重。

(2)行为人将被害人的头往墙上撞,是否适用第224条第1款第2项?不适用(《联邦最高法院刑事判例集》第22卷,第235页)。尽管法律的目的会使人认定一种危险的身体伤害,但是,法律的原文文字禁止作这样的解释。“自然的语言感觉反对将一堵结实的墙,一面坚实的地板或者一座山崖称为‘工具”’(出处同上,第236页)。如果人们在这种情况下根据第224条第1款第2项进行惩罚,那么就会显示出一种禁止性类推。

……

前言/序言

用户评价

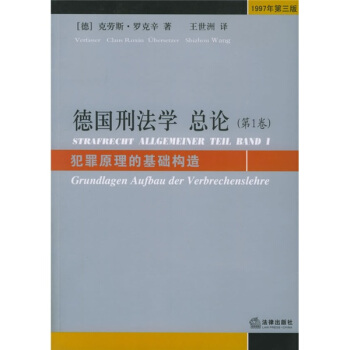

这本书的封面设计相当朴实,没有过多的花哨装饰,深色的封皮搭配烫金的书名和作者信息,透着一股沉甸甸的学术分量。我拿到它的时候,第一感觉就是这是一本“硬核”的法律著作,并非那种轻松读物。虽然我还没来得及深入研读,但光是翻阅目录和开篇的导言,就能感受到作者在构建整个体系上的严谨与系统性。对于我这种初涉刑法学领域的学习者来说,这样的开篇无疑是一种挑战,但也充满了探索的吸引力。我尤其期待书中对“犯罪构成要件”这一核心概念的深入剖析,希望能从中获得一个清晰、扎实的理论基础。毕竟,刑法学是一个庞杂的体系,没有坚实的地基,后续的学习只会是空中楼阁。这本书的装帧质量也相当不错,纸张厚实,印刷清晰,即使长时间翻阅也不会感到疲劳,这对于我这种喜欢在书桌前长时间伏案钻研的人来说,是必不可少的考量因素。我希望通过阅读这本书,能够真正理解刑法理论的精髓,为日后的专业学习打下坚实的基础,而不是仅仅停留在表面概念的记忆上。

评分这本《德国刑法学总论(第1卷):犯罪原理的基础构造》在我的书架上已经放了一段时间了,我时不时会拿起它,试图从中汲取知识的养分。它的语言风格一开始确实让人有些望而却步,充满了法学特有的严谨和精确,每一个词语的选用都经过反复斟酌,力求表达最准确的含义。我特别欣赏书中对于理论构建的细致入微,作者并没有急于给出一个现成的结论,而是循序渐进地引导读者理解每一个概念的形成和演变过程。我目前正在尝试理解书中关于“违法性”的论述,这部分内容对我来说是一个难点,但我相信通过反复阅读和思考,我一定能够掌握其中的精髓。这本书更像是一位循循善诱的导师,它不会直接把答案喂给你,而是通过层层递进的论证,让你自己去发现问题的症结所在,并最终找到解决之道。阅读过程虽然需要投入大量的精力和时间,但每当有所领悟时,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。我期待这本书能帮助我建立起一套完整的刑法学思维框架,让我在面对复杂的案件时,能够游刃有余,做出精准的判断。

评分在浩瀚的法学书籍海洋中,《德国刑法学总论(第1卷):犯罪原理的基础构造》以其独特的学术魅力吸引了我。这本书的语言风格非常“德国化”,严谨、理性,逻辑性极强,丝毫没有半点拖泥带水。读起来需要全神贯注,因为任何一个细微的逻辑跳跃都可能导致理解的偏差。我特别关注书中关于“归责”理论的部分,这对于理解刑法上责任的承担至关重要。我希望作者能够清晰地梳理出从行为到责任的整个逻辑链条,帮助我理清其中的复杂关系。这本书的体量不小,但其内容密度极高,每一页都承载着作者深厚的学术功底和精辟的见解。我正在努力消化其中的内容,希望能够构建起一个关于犯罪原理的坚实理论体系,从而更好地理解和分析现实中的刑法案例。这本书不仅仅是知识的堆砌,更是思维的训练,它要求读者主动思考,而不是被动接受。

评分这本书给我的感觉非常“学术”,它的文字精确而有力,每个句子都像是经过千锤百炼的。我目前还在初步阅读阶段,但已经感受到作者在构建“犯罪”这一概念时所付出的巨大心血。我尤其对书中关于“故意”和“过失”的区分以及其法律后果的探讨部分抱有浓厚的兴趣。在我看来,这两个概念是刑法理论的基石,理解它们是理解整个刑法体系的关键。这本书的排版和字体都非常适合阅读,虽然内容较为深奥,但良好的阅读体验能一定程度上缓解学习的压力。我希望通过这本书,能够深刻理解德国刑法学在犯罪构成要件上的精妙之处,例如区分主观和客观要件,以及它们之间的相互关系。这本书不仅仅是知识的传授,更像是一种智慧的启迪,它引导读者去思考刑法背后的哲学和伦理基础。我期待着在阅读的过程中,能够不断拓展我的刑法视野,提升我的理论认知水平。

评分我购买这本书的初衷,是想深入了解德国刑法学在“犯罪”这一核心概念上的理论建构。翻阅了一下,这本书给我的初步印象是其论证逻辑非常严密,仿佛一块精密的机械装置,每一个齿轮都咬合得恰到好处。我尤其对其中关于“行为”概念的界定和分析部分感到好奇。在我们的日常理解中,“行为”似乎是一个非常简单明了的概念,但在刑法理论中,它却可能包含着极其复杂和深刻的内涵。作者在这一点上是如何展开论述的,我非常期待。这本书的结构也非常清晰,从最基础的概念入手,逐步深入到复杂的理论体系,这对于初学者来说无疑是一种福音。尽管书中充斥着大量的专业术语和抽象概念,但作者的阐述方式似乎能够帮助读者逐步克服这些障碍。我希望通过这本书,能够真正理解刑法中的“行为无价值”和“结果无价值”等重要理论流派,并能够区分它们之间的异同。这本书不仅仅是一部教科书,更像是一扇通往刑法学深度世界的大门,我正小心翼翼地推开它,探索其中的奥秘。

评分好书值得珍藏

评分前几年莫拉克台风把一个原住民的村落毁掉了。这个村落在日本统治时期已经有相当毁坏。重建的时候,人们就认为要重建一个更像原来原住民味道的村落,生活中的每一个细节都要考察——耳坠、发式、手镯、衣服、屋子等。如果用旧的方法,就是要去台湾三个收藏原住民资料最多的地方去填单子,一个是历史博物馆,一个是中研院的民族学研究所,一个是台大的人类学系。现在不用了,输入“原住民”就可以找到相应的信息。

评分德国刑法经典,深入学习中

评分德国刑法经典,深入学习中

评分正版书,送给自己的元旦礼物。

评分克劳斯罗可辛的刑法学教科书质量大家是有目共睹的 这里就不说了 印刷 排版均不错 五五折入手 还不错

评分书是学术名著,纸张不怎么样,版本最新,罗克辛的皇皇巨著。

评分很好的教科书!拜读!

评分好。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有