具体描述

内容简介

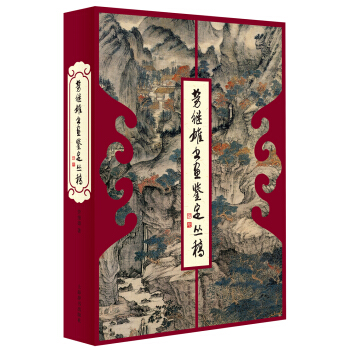

公元1406年,明代永乐皇帝朱棣下诏将北平升为北京,翌年即在元代旧宫的基址上,开始大规模营造新的宫殿。公元1420年宫殿落成,称紫禁城,正式迁都北京。故宫博物院藏文物珍品具有高度的历史价值、艺术和科学价值。展品的来源,大部分是皇宫的故物;有些还是北宋时的旧藏,其后朝代更佚,展转流传,最后在明清时陆续复归大内;有些则是明清宫廷置备的陈设、装饰。《铭刻与雕塑》收录了图版、铭刻及雕塑类的古文物,从中可以了解到一些艺术门类的起源、发展和盛衰的来龙去脉。因此,历代艺术馆的陈列,可以说是一部形象的中国古代艺术发展史。有助于人们了解中华民族的高度文明与卓越的艺术成就。本书共分为铭刻和雕塑两部分。并通过207个铭刻和雕塑来说明本书的内容。使读者在阅读本书时,了解各个时期的铭刻和雕塑和作品。内页插图

目录

总序文物目录导言——故宫藏铭刻与雕塑图版铭刻雕塑附录精彩书摘

铭刻 1 殷王武丁贞卜妇(女来)患疾刻辞龟甲 商朝(约公元前1600—前1300),是继夏朝之后,中国第二个世袭制王朝。自大乙(汤)至帝辛(纣),共十七世、三十一王,前后经历了将近六百年。盘庚迁都至殷后,商也称殷。甲骨文主要指商代后期王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字。 ……前言/序言

用户评价

读完这本书的感触,如同走过一条漫长而又充满惊喜的林间小径。它并非那种急于给你答案的快餐读物,而更像一位睿智的长者,娓娓道来那些关于“铭刻”与“雕塑”的漫长对话。最让我震撼的是其中关于材质与永恒性之间关系的探讨。作者没有停留在对宏伟建筑的歌颂,而是将焦点投向了那些被时间冲刷得几近模糊的微小印记,探讨了人类试图通过物质媒介对抗时间洪流的执着。文字的流动性极强,时而像涓涓细流般细腻地剖析技法,时而又如磅礴的瀑布般倾泻出对艺术哲学层面的思考。我发现自己对“留存”这个概念有了全新的理解,那些被雕刻和塑造的物体,究竟是在记录历史,还是在创造一种超越时间的崭新现实?这种深层次的哲学思辨,使得这本书的厚度远超出了单纯的艺术鉴赏范畴,它俨然成了一部关于人类存在本质的侧记。

评分坦白说,这本书的某些章节对我来说是略微晦涩的,但这并非是作者的错,而是我自身知识储备的局限性所致。然而,即使在那些涉及晦涩理论的部分,作者也努力搭建了一座座坚实的“桥梁”,用生动的比喻和恰到好处的案例来辅助理解。比如,他对某种失传的着色工艺的还原推测,简直像一场精彩的侦探小说,充满了逻辑的推演和细致的考证。这本书最可贵的一点在于它的“跨界”视野,它不拘泥于某个特定的时代或地域的藩篱,而是将不同文明中相似的表达冲动并置对比,这种宏大的视野极大地拓宽了我的思维边界。每一次阅读,都像是进行一次小型的文化考古,总能在不经意间发现新的关联和令人拍案叫绝的相似性。它的阅读体验是渐进式的,初读是惊艳,再读是沉淀,回味则是哲思的涌动。

评分这本《铭刻与雕塑》的封面设计真是让人眼前一亮,那种古朴又不失现代感的结合,仿佛预示着书中的内容将会在历史的厚重与艺术的灵动之间穿梭。我抱着极大的好奇心翻开了第一页,首先映入眼帘的是对古代文明中石刻艺术的细致描绘,作者的文字功力令人赞叹,他不仅仅是在描述那些冰冷的石头,更是在挖掘它们背后蕴含的文化密码和精神世界。特别是他对不同地域、不同时期雕塑风格的对比分析,视角独特且深入,让人仿佛置身于古老的工坊,亲眼见证匠人如何将一块顽石化为不朽的杰作。书中的插图选择也极其考究,每一幅图文并茂的呈现,都极大地丰富了读者的感官体验,让那些遥远的艺术品触手可及。虽然我对艺术史并非科班出身,但在作者的引导下,我竟然能逐步领会到那些复杂符号和抽象形态背出的深层寓意,这无疑是一次美妙的知识探索之旅。我尤其欣赏作者在叙事中展现出的那种克制而饱含热情的笔调,它既有学者的严谨,又不失对美的真诚赞颂。

评分我是一个对细节有着近乎偏执的追求的人,而这本书在细节处理上的精细度,着实满足了我这种“苛刻”的阅读癖好。作者在描述那些具体的工具和手工操作时,那种专注和投入,让人油然生出敬意。文字中充满了感官的细节——石灰的粗砺感、青铜铸造时的热气、刻刀划过大理石时发出的清脆声响,仿佛都被精准地捕捉并传导给了读者。这种身临其境的体验,远比平铺直叙的介绍要来得震撼人心。更难能可贵的是,书中对“失败”和“修正”的探讨,这让艺术的创作过程不再是神圣不可侵犯的,而是充满了人性的挣扎与智慧的权衡。书中收录的一些手稿和草图的分析,揭示了伟大作品背后不为人知的曲折历程,这极大地鼓舞了正在从事任何创造性工作的人们,让我们明白,完美往往诞生于对不完美的不断修正之中。

评分这本书的装帧设计和纸张选择,本身就是对“铭刻”这一行为的致敬。厚实的纸张承载着深沉的墨色,使得每一页都具有一种近乎纪念碑般的质感。我个人认为,这本书的价值在于它构建了一个对话的平台,它不是单向度的灌输,而是邀请读者加入到对人类文明进程中艺术表达方式的探讨之中。阅读的过程中,我经常会停下来,合上书本,凝视窗外,试图将书中所述的那些跨越千年的美学原则,投射到我日常所见的世界。它成功地打破了艺术史与日常生活之间的那道无形的墙。对于那些追求深度阅读和精神滋养的读者来说,这本书提供的不仅仅是知识,更是一种看待世界的新视角,一种关于时间、物质与不朽的深刻感悟。这是一本值得反复品味、常读常新的佳作。

评分内容不错,值得大家购买

评分全套60册,好书,618给力价

评分图片精美,内容丰富。

评分很好的一本书,精美好看。

评分这套书的价值比故宫经典高

评分这套书的价值比故宫经典高

评分取材范围更适合专业研究的,或是玩篆刻碑帖的行家。

评分内容不错,值得大家购买

评分内容不错,值得大家购买

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有