具体描述

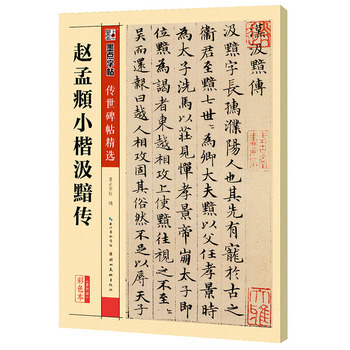

基本信息

- 商品名称:行草(下册)/书法自学丛帖

- 作者:本社

- 定价:48

- 出版社:上海书画

- ISBN号:9787805122373

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:1985-10-01

- 印刷时间:2012-08-01

- 版次:1

- 印次:13

- 开本:12开

- 包装:平装

- 页数:299

编辑推荐语

书法是我国民族色彩特强、有实用价值的传统艺术之一。在精神文明日益提高的**,爱好书法、学习书法的人越来越多。为了解决缺乏师资指导、选购范本的困难,我们编纂出版了这一套《书法自学丛帖》。整套《丛帖》,由“正书”、“行草”、“篆隶”三大部分组成,但彼此独立,自成体系,读者可按需选备。本社编著的《行草(下册)》是第二部“行书和草书”共三册。 行、草部分,收自汉至明名迹百余种,各家各体基本具备。因拓本不苦墨迹容易看出运笔的“出入使转,轻重虚实”,故本帖在遴选中偏重墨迹。 本书帖所选,率皆书苑菁华,量多面广,佐临习外,尚是一部研究、欣赏价值极高的行、草收艺汇观。草书均附释文,以便自学临习。帖的简介和作者小传统附帖末。

目录

五代杨凝式韭花帖

五代杨凝式卢鸿草堂十志图跋

五代杨凝式神仙起居法

五代杨凝式夏热帖

宋李建中土母帖

宋赵舍团扇

宋蔡襄诗札

宋苏轼寒食诗

宋苏轼与叶梦得书

宋苏轼桤木诗

宋苏轼颍州祈雨诗

宋黄庭坚太白忆旧游诗

宋黄庭坚华严疏

宋黄庭坚王长者墓志铭

宋米芾蜀素帖

宋米芾诗翰

宋米芾乐兄帖

宋米芾论草书帖

宋薛绍彭上清帖

宋赵构洛神赋

宋吴琚碎锦帖

宋吴琚寿父帖

宋吴琚寿父帖

元赵孟頫书东坡诗帖

元赵孟頫烟江叠嶂诗

元赵孟頫采神图跋

元赵孟頫画羊图跋

元越孟頫书札

元鲜于枢行书跋

元鲜于枢论草书帖

明宋克书孙过庭书谱

明祝允明永贞行

明文征明永贞行

明文征明答陈汝玉书

明董其昌试墨帖

明董其昌尺牍

明黄道周洗心诗

明张瑞图后赤壁赋

明王铎草书诗卷

书家小传

用户评价

这本书的排版布局,展现出一种现代审美与传统韵味的完美融合。它没有采用那种传统字帖常见的密密麻麻、让人喘不过气的版式,而是给予了每个字帖范例足够的“呼吸空间”。在展示名家真迹时,其墨色的还原度非常高,浓淡干湿的变化都清晰可见,这对于学习者感受笔锋的提按顿挫至关重要。最让我赞叹的是,书中共选取了多位不同风格的行草大家的作品作为范例,从流畅洒脱的晋人笔意,到内敛含蓄的唐宋风韵,再到激昂恣意的明清气象,都有所涉猎。而且,对每位书家风格的介绍,都用了一种简洁而富有文学性的语言概括,不堆砌术语,直指神韵所在。这种广博的视野,能帮助学习者在扎实基础后,找到最适合自己性情的创作方向,避免了“千人一面”的僵化模仿。

评分初次翻阅这本书的目录和内容编排,我立刻体会到了编者在教学逻辑上的深思熟虑。它并非简单地罗列名家字帖的简单复制,而是构建了一个循序渐进的学习路径。从基础笔画的精细拆解,到偏旁部首的组合规律,再到整字的结构布局,逻辑链条清晰得令人称赞。尤其是对行草过渡期的一些难点,比如“牵丝”的处理和“连带”的自然过渡,编者专门用放大和图示的方式进行了说明,这比单纯看范字要直观得多。其中穿插的“误区警示”栏目,更是点睛之笔,许多初学者常犯的错误,如掯笔、驻笔不当等问题,都被精准地指了出来并给出了修正建议,这极大地节省了我们摸索的时间。感觉这不仅仅是一本字帖,更像是一位经验丰富的前辈,在身旁耐心地手把手指导,这种注重“理解”而非“模仿”的教学方法,对于希望真正掌握行草精髓的学习者来说,无疑是极具价值的。

评分这本《行草(下册)/书法自学丛帖》的装帧设计,着实让人眼前一亮。封面采用了厚实的铜版纸,触感温润而富有质感,那种略带粗粝的纸张纹理,仿佛能让人联想到古代的宣纸,为整本书奠定了一种沉稳的书卷气。字体设计上,主标题“行草”二字选用了苍劲有力的行书字体,笔画的粗细变化和墨色的浓淡处理都极为考究,与副标题“书法自学丛帖”的宋体形成鲜明对比,既突出了主题,又兼顾了清晰易读性。侧脊的处理也很细致,虽然是下册,但整体色调与上册保持了一致性,让人有一种集齐一套的满足感。装订方面,采用了线圈和胶装结合的方式,这在书法学习用书中非常实用,可以平摊在书桌上,方便临摹时反复翻阅和书写,不会有书页合拢的困扰。内页的用纸选择也颇为用心,纸张够厚,吸墨性适中,即使用浓墨书写,也不会轻易洇开,这对于练习者来说至关重要。整体来看,这本书在视觉传达和实用功能上都做到了相当高的水准,让人在拿起它的一刻,就已经感受到了一种对书法艺术的尊重和敬意。

评分作为一本自学丛帖,其配套资源的丰富性是衡量其价值的关键指标之一。我惊喜地发现,这本书在内容呈现上远超预期。除了精美的印刷范例外,它还特别设计了一些互动学习的模块。比如,针对某些高难度结构的字,书中提供了“描红”和“米字格”的辅助线格,这对于需要建立空间概念的初学者来说是雪中送炭。更值得称道的是,如果配套了线上资源或者二维码链接,那将是极大的加分项。即便没有,其文字描述也清晰到了能让人在脑海中构建出笔锋运行轨迹的程度。例如,在解析一笔草书的“转折”时,它详细描述了“提笔、蓄力、侧锋入纸、顺势带出”的整个过程,这种细致入微的描述,让我在练习中遇到瓶颈时,总能找到一个参照点进行调整,极大地增强了学习的信心和效率。

评分总而言之,我对这本《行草(下册)/书法自学丛帖》的整体体验是极其满意的。它不仅仅是工具书,更像是一部兼具学术性和实用性的艺术教材。从纸张的触感受到内容的编排,再到风格的选择,都体现了编纂者对书法学习规律的深刻理解和对传统文化的敬畏之心。对于那些希望系统性、深入地掌握行草书法的爱好者而言,这本书提供了一个扎实而又富有启发性的平台。它没有将学习过程描绘得过于轻巧,而是直面了行草学习中的艰辛和乐趣,激励着读者投入时间去揣摩每一笔画中蕴含的气韵与生命力。它是一本值得反复研习、常置案头的佳作,每次翻开都能有新的感悟和收获。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有