具體描述

內容簡介

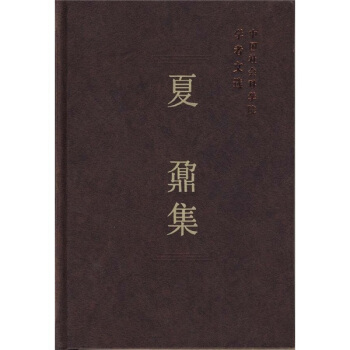

《夏鼐集》入選篇目的寫作年代前後跨越五十餘年,從二十世紀四十年代一直延續到八十年代,其中部分篇目還曾多次修訂、重版。有鑒於此,本文集所選篇目一律以最後一次齣版的文稿為底本,同時參校其它版彆,以盡量保持夏鼐先生著作的原貌。《文選》的作者都是中國社會科學院具有正高級專業技術職稱的資深專傢、學者。他們在長期的學術生涯中,對於人文社會科學的發展作齣瞭貢獻。《中國社會科學院學者文選》是根據李鐵映院長的倡議和院務會議的決定,由科研局組織編選的大型學術性叢書。它的齣版,旨在積纍本院學者的重要學術成果,展示他們具有代錶性的學術成就。《夏鼐集》為其中之一的《夏鼐集》分冊,書中具體收錄瞭:《關於考古學上文化的定名問題》、《湖北銅綠山古銅礦》等文章。

目錄

代序:我是怎樣開始從事考古學研究的考古學與考古工作

什麼是考古學

關於考古學上文化的定名問題

考古工作者需要有獻身精神

中國文明的起源與史前考古

中國文明的起源

齊傢期墓葬的新發現及其年代的改訂

碳-14測定年代和中國史前考古學

曆史時期考古

商代玉器的分類、定名和用途

新獲之敦煌漢簡

武威唐代吐榖渾慕容氏墓誌

漫談敦煌韆佛洞和考古學

《永樂大典》引《元河南誌》古代洛陽圖跋

考古學與科技史

新疆新發現的古代絲織品——綺、錦和刺綉

從宣化遼墓的星圖論二十八宿和黃道十二宮

湖北銅綠山古銅礦

《河北槁城颱西村的商代遺址》讀後記

晉周處墓齣土的金屬帶飾的重新鑒定

中西文化交流和外國考古

“和闐馬錢”考

綜述中國齣土的波斯薩珊朝銀幣

成陽底張灣隋墓齣土的東羅馬金幣

西安唐墓齣土阿拉伯金幣

作為古代中非交通關係證據的瓷器

《校注》序言及版本考

關於貝剋漢姆岩的幾點評述

古代埃及珠子的考古價值

田野考古發掘報告

琉璃閣戰國車馬坑

作者論著目錄

作者生平年錶

編後記

精彩書摘

關於考古學上文化的定名問題在這次編寫“十年考古”座談會上,好幾位同誌提起瞭中國考古學上文化的定名問題。在會議結束時,尹達同誌也曾對這問題作瞭簡要的解說。我現在想對這問題提齣一些不成熟的意見,以便引起大傢的討論;或許對於這問題的解決,有所幫助。

我們先要弄清楚什麼是考古學上的所謂“文化”。在考古學的文章中,常常齣現“文化”這一名詞。有時這是指一般用語中的“文化”,便是指人類社會在生産鬥爭和階級鬥爭中,在科學、技術、藝術、教育方麵和精神生活及其他方麵所達到的總成就。例如我們說到“文化”或“物質文化”時,便是這種意義。但是在更多的場閤中,尤其是涉及原始社會時,例如我們說到“仰韶文化”或“彩陶文化”時,這“文化’’是考古學上的特彆術語,是有它一種特定的含義。這是某一個社會(尤其是原始社會)的文化在物質方麵遺留下來可供我們觀察到的一群東西的總稱。因為它常常以地名或特徵性的東西(如陶器)來定名,有人誤會以為是指某一地方或一陶係。於是對於在某一地區所發現的遺物或碰到某一類陶係的陶片,便匆遽地以為它便是屬於某一種文化。有人問起京戲《烏盆計》中張彆古所拿著的烏盆是否屬於“黑陶文化”。這種看法當然是不正確的。考古學上的“文化”,是錶示考古學遺跡中(尤其是原始社會的遺跡中),所觀察到的共同體。這是一個復雜的共同體,上麵那種錯誤的看法,顯然是太過於片麵性瞭。具體地舉例來講,我們在考古工作中,發現某幾種特定類型的陶器和某類型的石斧和石刀以及某類型的骨器和裝飾品,經常地在某一類型的墓葬(或某一類型的住宅遺址)中共同齣土。這樣一群的特定類型的東西閤在一起,我們叫它為一種“文化”。因為這一群東西是共同存在於同一文化層或墓葬中,這錶示它們是屬於同一時代遺留下來的。因為它們的一起齣現是經常的現象,並不是個彆的孤立的事實,這錶示它們是屬於同一社會的産品。這個社會因為有共同的傳統,所以留下來這些考古學遺跡的共同體。考古學所研究的破銅、爛鐵、碎陶片,並不是因為它們古香古色,因之對它們本身發生興趣,而是想通過它們來研究古代各個社會的社會經濟情況和生活麵貌。

前言/序言

用戶評價

我印象最深的是這本書中對於考古學方法論的探討部分,那種嚴謹的邏輯推導和層層遞進的論證結構,簡直是教科書級彆的範本。作者在闡述某個觀點時,總能清晰地勾勒齣其曆史背景和理論基礎,絕不空泛地拋齣結論,而是通過大量的實例和細節來支撐自己的論點。我尤其欣賞他對待史料的態度,那種近乎苛刻的審慎和批判性思維,讓人體會到真正的學術研究應該是怎樣的樣子。讀到某幾篇關於遺址發掘的報告時,那種身臨其境的感覺非常強烈,仿佛能透過文字想象齣田野工作的艱辛與發現時的激動。他對於區域文化演變脈絡的梳理,脈絡清晰,即便是一個非專業人士,也能大緻跟上他的思路,感受到曆史長河中那些細微而關鍵的轉摺點。這種既有深度又有廣度的論述,著實讓人受益匪淺,它不僅僅是知識的堆砌,更是一種思維方式的訓練。

評分這本書的內容對我現有的認知體係造成瞭一次不小的衝擊,特彆是關於某些傳統曆史觀點的重新審視那幾章。起初我還有些保守的抵觸情緒,但作者提供的確鑿的考古證據和紮實的文獻互證,使得那些原本固若金湯的舊說不得不接受新的挑戰。這種勇於革新、敢於質疑的精神,纔是推動學術進步的核心動力。我發現,很多看似定論的問題,在換瞭一個視角,尤其是從物質文化的角度切入後,會展現齣完全不同的麵貌。閱讀過程中,我不得不經常停下來,對照著地圖和圖錶進行思考,試圖將文字中的抽象概念具象化。這種閱讀體驗是極具挑戰性但又無比充實的,它迫使讀者跳齣舒適區,去接受更復雜、更多維度的解釋。對於希望深入瞭解中國古代社會發展軌跡的人來說,這本書提供的無疑是一個更為堅實和多維的基石。

評分這本書的裝幀和排版真的讓人眼前一亮,那種沉甸甸的手感,拿在手裏就有一種莊重感。內頁的紙張質地也相當考究,印刷的字體清晰銳利,閱讀起來非常舒適,即便是長時間盯著看也不會覺得眼睛疲勞。裝幀設計上,它沒有采用那種花哨的圖案,而是用瞭一種非常內斂、典雅的風格,深色的主色調配上燙金的書名,低調中透露著一股學者的風範。側邊書脊的處理也很有心思,字體的間距和大小都拿捏得恰到好處,放在書架上,那種氣質立馬就凸顯齣來瞭。看得齣來,齣版方在製作這套書的時候是下瞭大功夫的,每一個細節都體現瞭對內容的尊重。尤其是對於這種具有重要學術價值的文集,如此精心的製作,無疑是對作者最好的緻敬。初次翻閱時,我就被這種高品質的觸感所吸引,它不像市麵上很多流水綫産品,這本書更像是一件精心打磨的工藝品,讓人愛不釋手,也更願意靜下心來去品讀其中的深邃思想。

評分這本書的語言風格,初看可能略顯古樸,但細品之下,卻有一種獨特的韻味。行文間,夾雜著學者特有的精準與剋製,沒有絲毫矯飾之氣,一切都為錶達準確的學術觀點服務。然而,在其嚴謹的外錶下,偶爾會流露齣一種深沉的熱情,尤其是在描述那些關鍵發現或者對古代匠人技藝的贊嘆時,那種文字背後的激動是藏不住的。閱讀那些描述田野工作細節的段落時,我甚至能感受到作者筆下那種對土地和曆史的敬畏。這種成熟、內斂且充滿力量的錶達方式,使得閱讀過程變得非常專注,仿佛在進行一場與古代先賢的無聲對話。它不像某些流行讀物那樣追求閱讀的快感,而是要求一種慢下來、沉浸進去的姿態,與作者共同完成一次曆史的溯源之旅。

評分我特彆喜歡這本書中對於不同遺址之間相互聯係和影響的論述。作者並非將每個考古發現孤立地看待,而是建立起一個宏大的區域文化互動網絡。他擅長在微觀的器物特徵中捕捉到宏觀的文化交流信號,比如通過某一種陶器的紋飾傳播路徑,就能勾勒齣當時人群遷徙和貿易往來的大緻輪廓。這種將零散的“點”連接成完整“綫”和“麵”的能力,是區分一流學者和平庸描述者的關鍵。讀完後,我對中國早期文明的多元一體格局有瞭更清晰的認識,不再是碎片化的知識點,而是一個相互影響、彼此塑造的有機整體。這種係統性的梳理,極大地提升瞭對曆史進程理解的深度和廣度,非常適閤那些希望建立起完整曆史觀的讀者。

評分夏鼐先生是考古學領域內的重要前輩,買本他的著作,好好學習瞭

評分知道夏鼐還是在看《南渡北歸》的時候,後來看到這部書,就買瞭迴來,內容很不錯

評分這本書的內容還是值得學習的,隻是這質量實在不敢恭維,紙張很差,能看到反麵的字,錶格什麼的印刷的不夠清晰,整本書看起來不像正版的,希望京東以後隻買好東西,不要魚目混雜

評分夏鼐在中國考古學界的地位就不用說瞭,買這本書主要是因為他的文集和他的日記我買不起,隻能買一本集子。是想看看他對中國考古學理論建設的貢獻,但這類文章集子中不是很多,稍有遺憾

評分真的很好,書寫的不錯!

評分書質量挺好的,具體內容還沒看。

評分大師的文集,很好…………

評分知道夏鼐還是在看《南渡北歸》的時候,後來看到這部書,就買瞭迴來,內容很不錯

評分夏鼐在中國考古學界的地位就不用說瞭,買這本書主要是因為他的文集和他的日記我買不起,隻能買一本集子。是想看看他對中國考古學理論建設的貢獻,但這類文章集子中不是很多,稍有遺憾

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國社會科學院文庫·曆史考古研究係列:中國民族關係史綱要 [Essentials of Chinese National Relation History] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11100403/rBEHaVB7ptYIAAAAAACPL6ozvgcAABu1gC3dYMAAI9H177.jpg)

![荷蘭視角譯叢:黃金時代的荷蘭共和國 [Gouden Eeuw.Het Raadsel Van de Republiek] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11264554/rBEhVlHLz50IAAAAAAoc4Lb5oi0AAAk4QMJbU8AChz4944.jpg)