具体描述

●学校灌输过头

●不教具体方法

●技术欠缺与研究能力

●厌烦技术

●何为智识生产

●信息产业的时代

●一门生活技术

●现代人的实践素养

●物质条件的变化

●个人的智识武装

●本书的宗旨

●1.发现记事簿

●达·芬奇记事簿

●天才后生

●发现记事簿

●以文字书写

●有效素材的积累方法

●捕捉发现

●记事簿的结构

●部分目录

内容简介

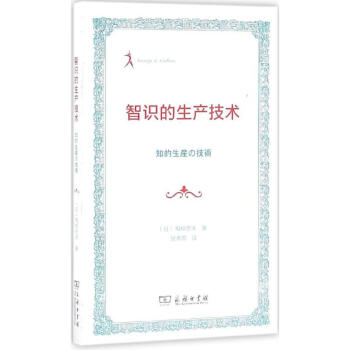

学校虽然给学生灌输了不少知识,但并没有教给他们更多获取知识的方法。《智识的生产技术》的作者梅棹忠夫从自己长期摸索的经验和与同仁的共同讨论中确信,学生和研究者的研究能力低下,是因为在记笔记、卡片的利用、稿件的写作等基本技术方面所接受的训练不够。为了进行创造性的智识生产,作者尝试就其实践性技术提出方案。 (日)梅棹忠夫 著;樊秀丽 译 梅棹忠夫,毕业于日本京都大学理工学院,理学博士。历任京都大学人文科学研究所教授、国立民族学博物馆馆长等职。专攻:民族学、比较文明学。著有《文明生态史观》《梅棹忠夫著作集》(23卷)。用户评价

我必须承认,这本书的阅读门槛不低,它需要的不仅仅是时间,更需要一种愿意被挑战的心态。它就像一块未经雕琢的璞玉,需要读者自己投入汗水和智慧去打磨才能显现光芒。书中的很多论述,都需要结合自身的经验去印证和内化,它不是那种可以“一目十行”看完的书籍。但正是这种需要投入的过程,才使得最终的收获显得尤为珍贵。它不是提供给你一个即插即用的软件,而是给你设计图纸和原材料,让你亲手建造属于自己的知识大厦。对于那些已经达到一定专业高度,但总感觉思维停滞不前的专业人士来说,这本书提供了一个极好的“重启”机会,让你重新审视自己所依赖的底层逻辑。

评分这本书的结构和逻辑简直像是一座精妙的迷宫,充满了令人意想不到的转折和深刻的洞见。作者在行文之间游刃有余地穿梭于宏大的理论框架与细微的实践操作之间,使得原本可能枯燥的论述变得鲜活起来。尤其是关于“概念重塑”的那一章,它不是简单地告诉你如何思考,而是提供了一整套工具,让你去解构你原有的认知壁垒。我感觉自己像是在进行一场智力上的攀登,每解决一个逻辑上的难题,视野就开阔一分。这本书没有给我标准答案,反而让我更懂得如何去提问,如何去质疑那些看似理所当然的“真理”。对于任何一个渴望在信息洪流中构建自己知识体系的人来说,它都是一本不可多得的指南,读完之后,你不会觉得是学到了新知识,而是感觉自己的“学习机制”被彻底优化了。那种酣畅淋漓的思维冲击感,是近年来少有的体验。

评分这本书带来的震撼感,更多地来自于它对“慢思考”的推崇。在当下这个追求即时反馈和快速迭代的时代,作者却逆流而上,系统地阐述了深度思考的必要性和方法论。它不像那些鸡汤读物那样鼓吹效率至上,反而让你停下来,审视自己的思考过程是否真正有效。我尤其欣赏作者在论述过程中,那种不动声色的批判精神,他没有直接攻击任何一种流行的生产模式,而是通过精密的逻辑推理,揭示了某些模式的内在缺陷。这种“润物细无声”的教育方式,比那些直白的教条更有力量。读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一次长期的“心智拉练”,它强迫你保持专注,抵御外界的干扰,回归到知识产生的源头去寻找意义。

评分这本书最让我感到惊艳的是它的“跨界整合能力”。作者似乎拥有打破学科壁垒的魔力,他能将看似风马牛不相及的领域——比如信息论、认知心理学乃至古典哲学中的某些观点——巧妙地编织在一起,共同指向一个核心主题:如何高效且有意义地创造知识。这种视野的开阔性,极大地拓宽了我对“生产力”的定义。它不再仅仅是关于完成任务,而是关于如何通过优质的思维活动来提升生命本身的价值密度。阅读过程中,我多次停下来,不是因为没看懂,而是因为某个观点引发了强烈的共鸣,需要我花时间整理过去零散的感悟。这本书的价值,不在于它教会你什么具体技能,而在于它重塑了你对“工作”和“学习”的根本看法。

评分初读此书,最大的感受是它的“实操性”远超预期。我本以为这会是一部充满晦涩术语的学院派作品,但出乎意料的是,作者用极其朴实的语言,将那些复杂的生产流程——从信息的采集、校验到最终的知识输出——描绘得如同烹饪一道精致的菜肴。他没有停留在“应该做什么”的层面,而是详细拆解了“如何做”的每一步动作,甚至连工具的选择和时间分配的策略都有涉及。特别是关于“知识的去冗余化”那一节,我从中找到了过去工作中效率低下的症结所在,并立刻尝试调整了自己的工作流。这本书更像是一位资深导师,在你耳边低语,告诉你哪些弯路是历史的教训,哪些方法是经过时间检验的捷径。读完后,我迫不及待地想将书中的方法论应用到我的下一个项目中去,因为它提供的是一套可以直接“落地生根”的系统。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![限时促销 全新[释万行作品全集]降伏其心(上下册)+其心无住+善用其心+微言大义+心中 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12437792434/594a0ef1N6c36a5e4.jpg)