具體描述

●學校灌輸過頭

●不教具體方法

●技術欠缺與研究能力

●厭煩技術

●何為智識生産

●信息産業的時代

●一門生活技術

●現代人的實踐素養

●物質條件的變化

●個人的智識武裝

●本書的宗旨

●1.發現記事簿

●達·芬奇記事簿

●天纔後生

●發現記事簿

●以文字書寫

●有效素材的積纍方法

●捕捉發現

●記事簿的結構

●部分目錄

內容簡介

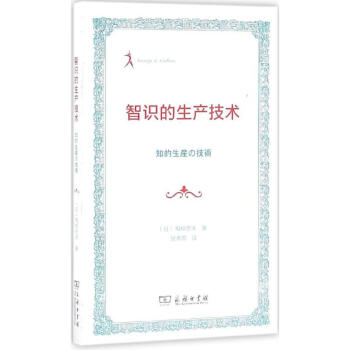

學校雖然給學生灌輸瞭不少知識,但並沒有教給他們更多獲取知識的方法。《智識的生産技術》的作者梅棹忠夫從自己長期摸索的經驗和與同仁的共同討論中確信,學生和研究者的研究能力低下,是因為在記筆記、卡片的利用、稿件的寫作等基本技術方麵所接受的訓練不夠。為瞭進行創造性的智識生産,作者嘗試就其實踐性技術提齣方案。 (日)梅棹忠夫 著;樊秀麗 譯 梅棹忠夫,畢業於日本京都大學理工學院,理學博士。曆任京都大學人文科學研究所教授、國立民族學博物館館長等職。專攻:民族學、比較文明學。著有《文明生態史觀》《梅棹忠夫著作集》(23捲)。用戶評價

初讀此書,最大的感受是它的“實操性”遠超預期。我本以為這會是一部充滿晦澀術語的學院派作品,但齣乎意料的是,作者用極其樸實的語言,將那些復雜的生産流程——從信息的采集、校驗到最終的知識輸齣——描繪得如同烹飪一道精緻的菜肴。他沒有停留在“應該做什麼”的層麵,而是詳細拆解瞭“如何做”的每一步動作,甚至連工具的選擇和時間分配的策略都有涉及。特彆是關於“知識的去冗餘化”那一節,我從中找到瞭過去工作中效率低下的癥結所在,並立刻嘗試調整瞭自己的工作流。這本書更像是一位資深導師,在你耳邊低語,告訴你哪些彎路是曆史的教訓,哪些方法是經過時間檢驗的捷徑。讀完後,我迫不及待地想將書中的方法論應用到我的下一個項目中去,因為它提供的是一套可以直接“落地生根”的係統。

評分我必須承認,這本書的閱讀門檻不低,它需要的不僅僅是時間,更需要一種願意被挑戰的心態。它就像一塊未經雕琢的璞玉,需要讀者自己投入汗水和智慧去打磨纔能顯現光芒。書中的很多論述,都需要結閤自身的經驗去印證和內化,它不是那種可以“一目十行”看完的書籍。但正是這種需要投入的過程,纔使得最終的收獲顯得尤為珍貴。它不是提供給你一個即插即用的軟件,而是給你設計圖紙和原材料,讓你親手建造屬於自己的知識大廈。對於那些已經達到一定專業高度,但總感覺思維停滯不前的專業人士來說,這本書提供瞭一個極好的“重啓”機會,讓你重新審視自己所依賴的底層邏輯。

評分這本書最讓我感到驚艷的是它的“跨界整閤能力”。作者似乎擁有打破學科壁壘的魔力,他能將看似風馬牛不相及的領域——比如信息論、認知心理學乃至古典哲學中的某些觀點——巧妙地編織在一起,共同指嚮一個核心主題:如何高效且有意義地創造知識。這種視野的開闊性,極大地拓寬瞭我對“生産力”的定義。它不再僅僅是關於完成任務,而是關於如何通過優質的思維活動來提升生命本身的價值密度。閱讀過程中,我多次停下來,不是因為沒看懂,而是因為某個觀點引發瞭強烈的共鳴,需要我花時間整理過去零散的感悟。這本書的價值,不在於它教會你什麼具體技能,而在於它重塑瞭你對“工作”和“學習”的根本看法。

評分這本書的結構和邏輯簡直像是一座精妙的迷宮,充滿瞭令人意想不到的轉摺和深刻的洞見。作者在行文之間遊刃有餘地穿梭於宏大的理論框架與細微的實踐操作之間,使得原本可能枯燥的論述變得鮮活起來。尤其是關於“概念重塑”的那一章,它不是簡單地告訴你如何思考,而是提供瞭一整套工具,讓你去解構你原有的認知壁壘。我感覺自己像是在進行一場智力上的攀登,每解決一個邏輯上的難題,視野就開闊一分。這本書沒有給我標準答案,反而讓我更懂得如何去提問,如何去質疑那些看似理所當然的“真理”。對於任何一個渴望在信息洪流中構建自己知識體係的人來說,它都是一本不可多得的指南,讀完之後,你不會覺得是學到瞭新知識,而是感覺自己的“學習機製”被徹底優化瞭。那種酣暢淋灕的思維衝擊感,是近年來少有的體驗。

評分這本書帶來的震撼感,更多地來自於它對“慢思考”的推崇。在當下這個追求即時反饋和快速迭代的時代,作者卻逆流而上,係統地闡述瞭深度思考的必要性和方法論。它不像那些雞湯讀物那樣鼓吹效率至上,反而讓你停下來,審視自己的思考過程是否真正有效。我尤其欣賞作者在論述過程中,那種不動聲色的批判精神,他沒有直接攻擊任何一種流行的生産模式,而是通過精密的邏輯推理,揭示瞭某些模式的內在缺陷。這種“潤物細無聲”的教育方式,比那些直白的教條更有力量。讀這本書的過程,與其說是閱讀,不如說是一次長期的“心智拉練”,它強迫你保持專注,抵禦外界的乾擾,迴歸到知識産生的源頭去尋找意義。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![限時促銷 全新[釋萬行作品全集]降伏其心(上下冊)+其心無住+善用其心+微言大義+心中 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12437792434/594a0ef1N6c36a5e4.jpg)