具体描述

内容简介

《文物藏品定级标准图例》是国家文物鉴定委员会受国家文物局的委托,依据文化部颁布的《文物藏品定级标准》编纂的一套图集形式的丛书。这套丛书按文物的质地或使用功能分为25卷:玉器卷、铜器卷、陶瓷器卷、书法卷、绘画卷、造像卷、拓本卷、善本图书卷、钱币卷、漆器卷、家具卷、石刻砖瓦卷、印章卷、鼻烟壶卷、竹木牙角卷、文房用具卷、铜镜卷、兵器卷、乐器卷、印染织绣卷、金银铅锡铁器卷、度量衡钟表仪器卷、玻璃珐琅器卷、甲骨简牍、文书档案卷、邮票邮品卷,包含37大类文物,每卷又按不同的级别精选典型文物。以言简意赅的文字阐明这件文物的特征以及定级要点,并配以印制精良的图片,图文并茂,相得益彰。

《文物藏品定级标准图例:铜器卷》为铜器卷。《文物藏品定级标准图例:铜器卷》收入的铜器以礼器为主,还有部分车马器、工具和日常用器。年代从夏商周至清代,乃至近代明期,而以商周青铜器为主。另有专集的兵器、乐器、铜镜、钱币、仪器、度量衡器、造像、玺印、家具、文房用品等铜质文物本书原则不收。

内页插图

目录

中华人民共和国文化部令文物藏品定级标准

《文物藏品定级标准图例》前言

《文物藏品定级标准图例》凡例

铜器卷序

图版目录

图版英文目录

图版

编后记

前言/序言

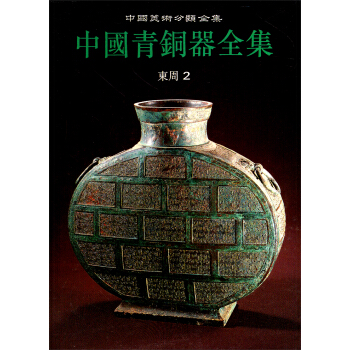

铜器在我国起源甚早,早在距今近五千年的马家窑文化遗址中就出土有小件铜器。稍晚的齐家文化和龙山文化遗址中出土的青铜工具和发现的铸铜遗迹更多,还出土有少量乐器和容器,从而揭开我国青铜时代的序幕。在相当于夏代的二里头文化遗址中出土了大批青铜器,既有工具,也有兵器,还有容器等。这时我国的青铜器铸造已进入发展时期。到了商代后期,青铜器的铸造已发展到了一个全新阶段,青铜礼器已占据了主导地位,特别是一大批精美绝伦的以鸟兽作为装饰的青铜礼器的出现,标志着我国的青铜铸造已进入鼎盛时期。西周时代,青铜铸造业仍在发展,器种增加,有长篇铭文的青铜器大量出现。春秋战国时代虽已进入了铁器时代,但是青铜器的铸造并没有停止,相反,器形纹饰在不断变化,错红铜、错金银、鎏金、贴金等新工艺不断兴起,并有许多精丽璀璨的青铜器问世。古代的“国之大事,在祀与戎”。商周时期,祭祀中使用的礼乐器主要是青铜器。在战争中使用的兵器,也是以青铜兵器为主,就是进入了铁器时代的春秋战国时期,钢铁兵器的数量还较少,仍然大量使用着青铜兵器。还有许多车马器、工具和一些日常用器,也多用青铜铸造。因此,在我国五千年来的历史长河中所铸造的铜器,真是难以数计。特别是青铜礼器,在夏商周时期,为历代统治者所重视,很早就有“夏禹铸九鼎”的传说,春秋时还有楚庄王“问鼎周室”的故事,鼎已成为当时权力与等级地位的象征。西周时,盛行在铜器上铸造长篇铭文,权贵们借以宣扬其祖先的功德和自身的业绩,如征伐、分封、赏赐、交换、祭典以及王臣的各种重要活动,均要作文铸刻在铜器上,希企“子子孙孙永保用之”。青铜器上这些铭文如今已成为我们研究当时社会历史的极为重要的可靠的文献史料。

用户评价

这本书的装帧设计和排版布局也值得称赞,这种细节处理往往能反映出出版方的专业态度和对读者的尊重。印刷质量极高,铜器的照片色彩还原度惊人,那些青铜器上细微的铸造痕迹、表面的皮壳变化,都通过高分辨率的印刷技术得到了完美的呈现。不同于一些粗制滥造的图录,这本书在版式设计上显得大气而克制,留白恰到好处,既突出了主题图样,又保证了文字部分的易读性。我注意到,书中常常会用跨页的方式展示一件重要文物的不同角度或局部特写,这种沉浸式的阅读体验,使得读者仿佛能够透过纸面触摸到那冰冷的金属质感。这种对“物”的尊重,延伸到了对“阅读过程”的尊重,使得每一次翻阅都成为一种视觉上的享受和知识的汲取,而不是枯燥的任务。这种对细节的极致追求,恰恰是鉴定领域专业性的体现。

评分从一个长期关注文物保护和修复的专业人士角度来看,这本书最核心的价值在于其前瞻性和对“历史完整性”的强调。它并非仅仅侧重于铜器的艺术价值或市场炒作点,而是将“科学保护价值”也纳入了定级体系的考量范畴。书中对于那些经历过不当修复或人为损伤的器物如何降级处理的探讨,是非常具有现实意义的。这种立场表明,编写者深知,文物的等级不仅是其出土时的状态,更是其被后世对待方式的反映。例如,对于因过度清理而丧失自然皮壳的器物,其定级标准明显低于保存完好的同类品,这无疑是对行业内一些急功近利行为的有力制约。这种将伦理和科学融入标准体系的做法,无疑提升了整套定级标准的思想高度,使其具备了更强的社会责任感。

评分这本书真是让人眼前一亮,我原本以为这种专业的定级图例可能会枯燥乏味,充斥着晦涩难懂的术语,但这本书的编排方式却让我感到非常惊喜。它不像那种刻板的教科书,而是更像是一本精心策划的展览图录,每一页都充满了视觉的冲击力和知识的深度。比如,书中对不同时期铜器纹饰的细致描绘和对比分析,简直是教科书级别的。我尤其欣赏作者在介绍每一件典型器物时的那种娓娓道来的叙事感,仿佛一位经验丰富的考古学家在我耳边轻声讲解。他不仅展示了器物的“形”,更深入挖掘了其背后的“神”,也就是其历史文化内涵和艺术价值的权衡标准。这种详略得当、图文并茂的处理方式,极大地降低了专业知识的理解门槛,让即便是初涉古铜器鉴赏领域的爱好者也能迅速抓住要点,建立起科学的评判框架。对于那些希望提升自己文物鉴赏眼力的藏家或学生来说,这本书无疑是一份珍贵的、可操作性极强的工具书,它真正做到了将理论融入实践的精妙结合。

评分翻阅此书,我有一种被带入一个系统化知识体系的踏实感。它构建的不仅仅是一个关于铜器好坏的判断标准,更像是一套完整的、可迭代的鉴赏“心法”。与其他仅侧重于断代或纹饰解析的工具书不同,这本书提供的是一个多维度的评估框架,它整合了铸造工艺、时代特征、文化背景、保存状况乃至历史流传等复杂变量。这种宏观的视野和微观的审视的结合,让我对中国古代铜器艺术的理解上升到了一个新的层次。它教会我的不是死记硬背具体的标准参数,而是如何像一名合格的文物工作者那样去观察、去分析、去权衡。读完之后,即使面对一件从未见过的器物,也能迅速调动起书中所构建的逻辑链条,进行初步、但具备专业深度的评估。这本书,堪称近年来文博领域中,理论与实践结合得最为出色的一部图示标准著作。

评分说实话,我拿到这本书时,内心是带着一丝怀疑的,毕竟市面上关于文物鉴定的书籍汗牛充栋,真正能称得上“权威”且“实用”的凤毛麟角。然而,这本书在严谨性上完全超出了我的预期。它对于不同等级铜器的界定标准,不是那种含糊其辞的描述,而是通过大量实例,辅以细致入微的图示,清晰地勾勒出了“优”、“良”、“中”、“低”这几个层级之间的微妙界限。这种量化的、可参照的评估体系,对于我们进行实际的市场交易或学术研究时的价值判断至关重要。我特别关注了书中关于“沁色”和“锈层”的分析部分,那些对于锈蚀形态的分类和对应价值的描述,体现了作者团队多年来在一线田野考古和文物修复工作中的深厚积累。这种基于大量一手经验的数据支撑,使得书中的每一条论断都显得沉甸甸的,充满了不可辩驳的说服力。它不仅仅是告诉我们“什么”是好的,更深层次地解释了“为什么”它会被评定为那个等级,这种逻辑的连贯性令人印象深刻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新密新砦:1999-2000年田野考古发掘报告 [Xinzhai Site in Xinmi] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10684047/14acebde-bb22-4790-a69c-1cb1a10f44cf.jpg)

![流失国宝争夺战 [Loot:The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11455748/rBEbSFNpg_AIAAAAAA_lmDMHJZgAAAAoAHsvm8AD-Ww641.jpg)

![李世民时代 [The Era of Lishimin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11605905/54a9dc7cNff339f30.jpg)