具体描述

内容简介

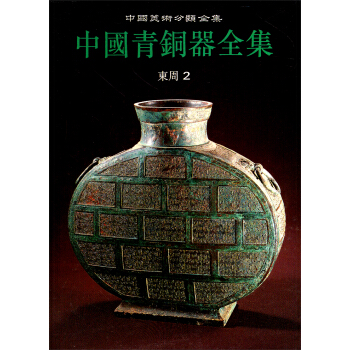

周室东迁王纲解纽、由镐京到洛阳、春秋时代的列国疆域、东周王室的式微、宗法、世官制的衰落、列国争雄的序幕、周郑蠕葛之战、郑庄小霸、郑厉公功亏一篑、齐桓公“尊王攘夷”、齐鲁乾时、长勺之战、管鲍之交和管仲改革、鱼盐之利与临淄城、“九合诸侯,一匡天下”、“邢迁如归,卫国忘亡”、宋襄公的“仁义之师”等等。作者简介

王贵民,中国社会科学院历史研究所研究员。1960年中山大学历史系毕业,次年转入中国科学院(今中国社会科学院)历史研究所,主要著作有《甲骨文合集》(合著)、《商周制度考信》、《中国礼俗史》及论文《春秋“弑君”考》等。应永深,中国社会科学院历史研究所研究员。1956年四川大学历史系毕业。主要著作有《甲骨文合集》(合著)。论文主要有《试论周代三公制度的建立、发展及其衰亡》等。

杨升南,中国社会科学院历史研究所研究员。1964年毕业于四川大学历史系考古专业,同年8月进入中国科学院(今中国社会科学院)历史研究所工作。曾先后担任中国殷商文化学会理事、秘书长、副会长等。个人专著主要有《商代经济史》、《春秋战国政治制度史》。合著有《甲骨文合集》、《中国政治制度通史》(先秦卷)、《甲骨文精粹选读》等,以及学术论文80余篇。

特邀顾问简介:

白幼蒂,北师大附中历史特级教师、北京市历史教学会常务理事、北京市高级中学实验课本《世界近代现代史》编委,《中国考试》杂志学科组特约编委。

李明赞,北京四中历史特级教师、新课标历史教材编写组成员。

特邀编辑简介:

范桂英,北京十五中学历史特级教师、北京市市级骨干教师。

王海琳,北京十四中历史高级教师、北京市市级骨干教师。

内页插图

精彩书评

《中国读本(史话分卷)》丛书是目前所见学生历史读物中最好的。一是丛书的各单本作者都是史学界的专家学者,这保证了内容的专业性;二是丛书的内容深浅适中,既体现了大纲要求,又有所拓展,可以作为课内知识的有效补充,很适合学生阅读。同时,《春秋史话》也适合老师们作为资源来储备。——白幼蒂(北师大附属中学历史特级教师,北京市高级中学实验课本编委)

本套丛书是按照新课标要求进行编辑的,扣住了教学大纲,既体现了教学重点,又有适当的延伸,对拓展学生知识面很有必要,是一套质量很高的学生课外读物。

——李明赞(北京四中历史特级教师,国家新课标高中历史教材编撰者之一)

此书最大特点就是将知识、学术融为一体,既有严谨治学态度、科学辩证唯物史观,又能够栩栩如生描述再现一个过去,语言表达通俗易懂,人生哲理深入浅出,满足了不同学生的学习层面要求,更有助于学生学习能力的提高和知识的拓展。对于青少年学习、探究历史,《中国读本(史话分卷)》无疑是一部难得的好书。

——范桂英(北京十五中学历史特级教师,市级骨干教师)

目录

开头语——略说春秋第一章 周室东迁王纲解纽

一、由镐京到洛阳

二、春秋时代的列国疆域

三、东周王室的式微

四、宗法、世官制的衰落

第二章 列国争雄的序幕

一、周郑蠕葛之战

二、郑庄小霸

三、郑厉公功亏一篑

第三章 齐桓公“尊王攘夷”

一、齐鲁乾时、长勺之战

二、管鲍之交和管仲改革

三、鱼盐之利与临淄城

四、“九合诸侯,一匡天下”

五、“邢迁如归,卫国忘亡”

六、宋襄公的“仁义之师”

第四章 晋国的兴起和晋文公的霸业

一、武献兴晋

二、骊姬之乱

三、重耳的归国和图霸

四、晋楚城濮之战

五、“天王狩于河阳”

第五章 秦穆公称霸西戎

一、在关西的经营

二、“五毁大夫”与老臣蹇叔

三、弦高犒师

四、秦晋分手和秦霸西戎

第六章 楚庄王问鼎中原

一、从“荜路蓝缕”中崛起

二、“一鸣惊人,一飞冲天”

三、问鼎中原

四、晋楚邲之战

五、鞭长莫及

第七章 晋国霸业的再起

一、赵盾专政与董狐直笔

二、齐鲁交兵和鲁国的改革

三、晋齐鞌之战

四、联吴制楚的战略

五、鄢陵之战及其后果

第八章 中原争霸的尾声

一、晋悼公整饬内政

二、晋齐平阴之役

三、晋国的服狄“和戎”

第九章 弭兵大会——春秋政局变化的标志

一、宋之盟与列国内争的发展

二、弭兵大会的召开

第十章 晋国的内争与封建制因素的出现

一、铸刑鼎——成文法的公布

二、旧世族的消灭和县的广泛设立

三、侯马城和侯马盟书

四、晋国霸业的没落

五、新兴贵族的强大和三家分晋

第十一章 子产相郑

一、内忧外患,崭露头角

二、整顿内政

三、反抗强权的外交

四、可贵的无神论思想

第十二章 田氏代齐

一、齐灭莱和奴隶制的回光返照

二、统治半个世纪的齐景公

三、辅佐三君的晏婴

四、旧族凌替,田氏坐大

第十三章 春秋后期中小国家的局面

一、宋国的外交处境和强宗擅权

二、卫国的逐君

第十四章 鲁国的守旧与变化

一、“周礼尽在鲁”

二、三家强大,公室衰微

三、季氏逐君

第十五章 孔子——其人及其思想

一、孔子与鲁国的政治

二、孔子的政治思想和伦理学说

三、孔子的认识论和教育思想

第十六章 春秋后期楚国的政局

一、“书土田”、“量人修赋”

二、王权集中和“多宠王弱”

三、从章华之台到乾谿之辱

四、纳女灭子,伍卻蒙难

五、旋起旋灭的一次叛乱

第十七章 吴楚交兵与吴国霸业

一、吴史梗概

二、吴楚的争霸战争

三、伍子胥人吴与阖庐图霸

四、柏举大战,吴破楚都

五、孙武与《孙子兵法》

第十八章 吴越争霸和越灭吴

一、会嵇山下兴起的越国

二、以退为进的战略胜利

三、卧薪尝胆,勾践图霸

四、吴国灭亡,越国称霸

五、浮游五湖,致产巨万

结语

附录一 春秋王侯世系表

附录二 春秋大事年表

精彩书摘

在今天中国的东半部,从北到南布列着燕、齐、鲁、宋、吴、越等大小诸侯国,它们在周王王室东迁时,因山川阻隔,没有起什么作用。燕国最北,都城在今天的北京地区,当时称为蓟。始封君召公奭,姬姓,原居住在陕西岐山的召地,故称召公。周武王灭商,封召公于燕而称为燕召公,周初为王室三公之一,地位很高。燕国据有今河北北半部的广大地区,它的东边是孤竹国,东北边是肃慎,东南与齐国接界,北边和西边是戎狄部族。燕地处北方,与中原各国交往很少,见于传世古文献记载的只有齐桓公伐山戎深入燕境一事较为详细一些。另外,在1973年湖南长沙马王堆三号汉墓中出土的帛书《春秋事语》中,有一章记载晋国攻燕,燕大夫某(名缺)率师抵御的事。可见春秋时,燕晋间的关系并不和睦。

燕国的南边,今山东省的北部和东北部是姜姓齐国,始封君是西周开国元勋之一的姜尚,先以营丘(今山东昌乐县东南)为都,后迁到临淄(今山东淄博市)。齐国是一个大国,它的东边是纪国(在今山东寿光县),再往东的胶东半岛上是莱夷。西以济水为界,南以泰山与鲁国分界,北至今河北省境。在齐的周围还有一些力量不强的小国。这些都是它向外发展的空间。加上齐国东北的渤海,有渔盐之利,为齐国的崛起提供了雄厚的物质基础。

齐国的西南部是有名的泰山山脉,在此山脉之南是周公旦受封的鲁国,国都在今曲阜。曲阜在商时本称奄,鲁之名是从河南鲁山搬来的。周公初封地在今河南鲁山地区,武庚叛乱,周公东征胜利,今日山东地区才真正为周人所有。为了对商朝遗族商奄之民进行有效的统治,于是把奄地改封给周公。周公一直在王室辅佐成王,由他的儿子伯禽就封,称为鲁国。

鲁国的西南方是宋国,它是商朝的后裔,始封君是商纣王的异母兄微子,国都在今河南商丘。

前言/序言

用户评价

读完这本关于春秋时期的读物,最大的感受是其叙事角度的独特性。它巧妙地避开了宏大叙事的窠臼,转而聚焦于那些关键节点上的小人物和他们的抉择。这种“以小见大”的手法,使得厚重的历史变得可触摸、可感知。作者对于礼仪、宗法制度在变局中的瓦解过程描写得极为精妙,尤其对比了早期的克制与后期的肆意妄为,清晰地勾勒出“礼”是如何被权力一步步架空的过程。语言上,它摒弃了晦涩的文言腔调,用一种既有古韵又不失现代流畅性的“说书腔”,将复杂的历史事件讲述得如同在耳边低语。比如对“春秋五霸”各自崛起的侧重不同,有的偏重军事胜利,有的则侧重文化影响力,展现了那个时代多元化的成功路径。这本书的价值在于,它不直接给出结论,而是呈现了足够的细节和多方的观点,引导读者自己去思考,去判断,这才是真正优秀的史学普及读物应有的风范。

评分这部《中国读本:春秋史话》给我的感觉是,它不仅仅是在讲述“过去发生了什么”,更是在探讨“为什么会这样发生”。作者的史学功底深厚,但行文却异常克制,不卖弄学问,而是用最贴近生活化的语言去还原历史的质感。我个人非常欣赏书中对于“信用”和“背信”在春秋政治博弈中的作用的讨论,那不仅仅是道德问题,更是赤裸裸的政治筹码。书中对一些长期被忽略的小国(如杞、曹)的命运也有所关注,使得整个春秋地图更加立体饱满,避免了仅仅围绕几个大国打转的局限性。阅读时,我能清晰地感受到作者对时代局限性的理解与包容,他没有用现代的视角去苛责古人,而是试图理解他们在特定历史条件下的无奈与选择。总体而言,这是一本富有洞察力、兼具文学性和学术性的佳作,读完后对“礼崩乐坏”有了更为立体、更富层次的理解。

评分这是一部极具思辨深度的春秋历史读物,它没有将历史简化为善恶二元对立,反而将重点放在了“变”的本质上。作者对春秋时代“变法”与“复古”思想的交锋着墨甚多,清晰地展示了从贵族政治向新兴地主政治过渡期的艰难与阵痛。阅读过程中,我数次停下来反思,比如国君的贤能与否,在那个权力结构已经固化的时代,究竟能起到多大的决定性作用?书中的分析着实引人深思。其结构布局匠心独运,章节之间的逻辑过渡自然流畅,即便涉及多个诸侯国的复杂关系,也能通过清晰的脉络梳理,让读者不至于迷失方向。对于春秋时期礼乐制度的解构尤为透彻,揭示了表面繁文缛节下的权力真空和道德滑坡,文字的感染力强大,读起来酣畅淋漓,仿佛置身于稷下学宫的辩论之中,充满了智力上的愉悦。

评分这本书的阅读体验是极其震撼的,它成功地将冰冷的年代数字和冷峻的历史事实,转化成了触动人心的故事群像。我特别欣赏作者在处理那些经典典故时的处理方式,比如“子晋奔吴”或“城濮之战”,他不仅仅复述了事件经过,更深入挖掘了促成这些事件发生的深层社会矛盾和个体性格缺陷。书中对于当时士阶层的崛起及其文化影响力的描述尤为精彩,展示了思想的自由度如何与政治的动荡相伴而生,为后世诸子百家的争鸣埋下了伏笔。行文间那种对历史人物的同情与审视并存的复杂情感,令读者很难对其产生单方面的爱憎。更难得的是,书中对地理环境和气候变化对战争走向的影响也进行了侧面的烘托,将人与自然、人与时代错综复杂的关系展现得淋漓尽致,让人感受到历史推进的强大惯性与不可抗拒性。

评分这本《中国读本:春秋史话》真是让人爱不释手,作者的笔法细腻入微,仿佛带着我们穿越回那个风云激荡的年代。我尤其欣赏他对历史人物内心世界的刻画,不再是教科书上扁平化的符号,而是有血有肉、有情有义的鲜活个体。比如他对晋文公重耳流亡期间心境的描摹,那种隐忍与坚韧,读来令人动容。书中对礼崩乐坏的社会背景也有独到的见解,没有简单地进行道德评判,而是从当时的政治生态和权力结构上进行剖析,使得整个春秋时期的纷繁复杂得以清晰呈现。文字的张力把握得非常好,叙事节奏时而舒缓,娓娓道来诸侯间的合纵连横,时而又陡然紧张,将战争的残酷与权谋的诡谲展现得淋漓尽致。即便是对不熟悉这段历史的读者,也能凭借流畅的叙述和生动的细节,轻松进入那个波澜壮阔的时代。它不是枯燥的史料堆砌,而是一部充满人文关怀的历史长卷,让人在阅读中不仅增长了知识,更获得了对历史深层逻辑的体悟。

评分好

评分好

评分好

评分好

评分帮朋友买的,很喜欢

评分好。

评分帮朋友买的,很喜欢

评分好。

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![流失国宝争夺战 [Loot:The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11455748/rBEbSFNpg_AIAAAAAA_lmDMHJZgAAAAoAHsvm8AD-Ww641.jpg)

![李世民时代 [The Era of Lishimin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11605905/54a9dc7cNff339f30.jpg)

![新史学·第十三辑:艺术史与历史学 [New History:Art History and Historiography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11662833/551e01c5N82f2c17e.jpg)