具体描述

内容简介

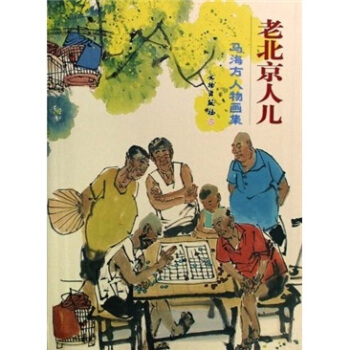

《马海方人物画集:老北京人儿》分为“天桥生涯”“百姓小吃”和“休闲自乐”三个部分,集中了马海方近年来创作的精华。可以说把北京人,特别是老北京人的生活像串糖葫芦似的给串起来了。马海方笔下的京味风情人物画,从庙会、说书、杂耍、拉洋车、到剃头、修脚、磨剪子磨刀……等旧京人物众生相描绘得淋漓尽致。他通过平民化的视角,用画笔再现了老北京内涵丰富的民俗风情,体现了他对人文的关怀、对人性的关注。马海方的画造型准确、笔墨生动、着色大胆,在创作技法上多采用中国画的没骨画法。他与众不同的绘画风格表现在他所走的雅俗共赏的艺术之路。

作者简介

马海方:1956生于北京市大兴县。1981年毕业于中央美术学院中国画系,现为人民美术出版社画家、中国美术家协会会员。近几年先后由香港心源出版社、福建美术出版社、大百科全书出版社、河北教育出版社、人民美术出版社等出版画集多种。主要艺术成果:1990年《古都风情》获全国首届中国风俗画大奖赛一等奖。1991年《旧京人物图卷》获第一届民族文化风情大展一等奖。1992年《老天桥人物》获中国美术馆东方书画艺术大奖赛一等奖。1993年在北京当代美术馆办个人展览。1993年《休闲图》获国际中国书画艺术大奖赛金奖。1994年《旧京风情图卷》获西苑杯大奖赛一等奖。1994年《旧京风情》人选第八届全国美展获优秀作品奖。1995年《鸟人鸟事》获中国体育美术大展银奖。1998年《找乐》入选第九届全国美展。1998年获世界华人美术大展银奖。1998年11月在瑞士举办个人画展。12月在台湾举办个人画展。12月获文化部群星美展银牌。2000年《卖山货》入选中国美协提名展;《遛早图》入选中国美协第十九次新人新作展。2001年在中华世纪坛参加吴冠中为首迎奥运八人展。2003年参加世纪坛举办的今日中国美术大展。2004年《全聚德烤鸭流程图》入选第十届全国美展。

目录

序天桥生涯

单头顶

旧京天桥功夫耍大钹图

旧京天桥杂耍顶碗图

京城街头剃头图

摇大鼓的

打小鼓的

旧京天桥数来宝

拐子顶砖

街头药摊儿

剃头挑子

打鼓儿的

捏面人

耍中幡

旧京天桥数来宝

无题

旧京天桥功夫顶碗图

银枪刺喉图

天桥跤手

拉硬弓

钉板开石图

旧京天桥拉洋片图

耍飞钗图

旧京天桥民间杂耍图

抖空竹图

拣破烂卖洋火的

卖黄土的

私塾图

老北京风情卖扑扑登和玻璃喇叭的

锔盆锔碗图

京城街头旧景图

磨刀图

葬礼队伍中的吹鼓手

摇铃的

卖花盆的

十不闲

双簧

百姓小吃

卖豆汁儿图

卖卤煮火烧的

卖酸梅汤图

卖小枣的

卖卤煮火烧图

卖萝卜的

卖羊霜肠的

卖卤煮火烧的

切薯干

卖炸丸子豆腐的

卖羊头肉的

旧京街头卖臭豆腐图

旧京茶挑子

烤肉季

蘸糖葫芦的

卖甑儿糕的

吹糖人儿

卖糖葫芦儿的

冲茶汤的

卖大糖葫芦图

大酒缸

卖活鲫鱼

京城街头烤白薯图

休闲自乐

剃头放睡图

蟋迷图

剃头图

北京爷

找乐图

知趣图

板爷

秋韵图

知音知趣图

早春图

凑热闹

戏迷图

旧京灯市图

知音图

乐在棋中

知音知趣图

童趣图

皇城根下乐子多

秋韵图

秋韵图

乐在其中

找乐图

闲情图

乐在其中

凑热闹

找乐图

知趣图

闲情图

休闲图卷

旧京风情图

钟馗遛弯儿图

长腰大葫芦

编后

前言/序言

用户评价

《老北京人儿》这本书,带给我的惊喜,远不止于翻阅一本画册那么简单。马海方老师的画作,就像一扇窗,让我得以窥见那个已经远去的时代,那个鲜活而充满人情味的老北京。他的画,有一种不动声色的力量,却能深深触动人心。 我最喜欢画中的人物,他们有着最真实的表情和最生动的姿态。比如,那位坐在胡同口,手中拿着蝈蝈笼,眼神中带着一丝孩童般好奇的老人。他脸上的皱纹,像是地图一样,记录着岁月的痕迹,但他的眼神却依旧明亮而充满活力。马老师对人物神态的捕捉,简直是出神入化,你仿佛能感受到人物内心的喜怒哀乐。 再者,画中那些女性形象,也展现了老北京女性独特的魅力。一位身着旗袍的女子,她优雅地坐在窗边,手中拿着一本书,阳光洒在她身上,形成一道柔和的光晕。她的气质从容而淡雅,仿佛一位古典美人。又或者,是街边卖菜的老妇,她的脸上布满了风霜,但她的笑容却依旧温暖而淳朴。这些女性形象,都充满了生命力和故事感。 他对场景的描绘,更是充满了老北京的韵味。古老的四合院,斑驳的青砖墙,屋檐下的瓦当,门前的石狮子,这些元素在他的画中,都显得那样真实而生动。他能够将这些景物与人物巧妙地融合在一起,构成一幅幅充满生活气息的画面。我仿佛能听到四合院里传来的京腔京韵,能闻到空气中弥漫的烟火气。 色彩的运用上,马海方老师也展现了他的独特品味。他偏爱运用沉稳、内敛的色彩,来营造一种怀旧的氛围,但同时,他也会巧妙地加入一些亮色,来点缀画面,让其不至于过于沉闷。比如,一抹鲜红的灯笼,一顶亮黄的帽子,或者是一件色彩鲜艳的旗袍,都能在整体的素雅中脱颖而出,成为画面的焦点。 构图方面,我也觉得非常出色。他懂得如何在画面中留白,让观众有想象的空间,又能在需要的时候,将人物和景物巧妙地结合在一起,形成一种和谐统一的整体。他的人物,不会显得孤立,而是与周围的环境融为一体,共同构成了一个完整的场景。 我不得不说,这本画集最大的价值在于,它为我们留下了宝贵的文化记忆。老北京的许多生活方式和民俗习惯,都在随着时代的发展而逐渐消失。马老师的画,就像一张张生动的照片,记录下了那些曾经存在过的美好。它让我们有机会去了解、去感受,那个时代的北京,那个时代的北京人。 阅读这本书,就像在与老一辈北京人进行一次跨越时空的对话。我从中看到了他们的勤劳,他们的智慧,他们的乐观,他们的豁达。这些品质,在如今的社会,依然具有重要的借鉴意义。 我还会继续细细品味这本书,每一次阅读,都会有新的感悟。马海方老师的画,就像一杯醇厚的老酒,越品越有味道。它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的慰藉。

评分这本《老北京人儿》画集,给我带来了难以置信的惊喜,简直就像在翻阅一本陈年的画报,却又比任何照片都来得生动和有温度。马海方老师的笔触,有一种魔力,能将那些曾经存在于我们记忆深处、或是从长辈口中听闻过的生活场景,活生生地呈现在眼前。我喜欢他画中人物的神态,那种不经意间流露出的京味儿,是多么的迷人。 比如,画里那位坐在胡同口的摇扇子的大爷,他微微低垂的眼帘,嘴角带着一丝不易察觉的笑意,手里摇着一把破旧的蒲扇,看起来安详又满足。旁边可能还摆着一个鸟笼,笼子里的小鸟正欢快地歌唱。整个画面,没有刻意的构图,却充满了生活的气息。马老师懂得如何用最简洁的线条,勾勒出人物的性格和心境。他不会去追求那种刻板的完美,而是捕捉那些略带瑕疵但真实可贵的瞬间。 我印象特别深刻的是他画的那些市井小贩。一个卖糖葫芦的老奶奶,围着一条褪色的围巾,怀里抱着刚出炉的糖葫芦,脸上布满了岁月的痕迹,但眼睛里却闪烁着温暖的光芒。她可能正在等着生意,也可能只是在享受一个宁静的下午。马老师笔下的这些人物,都仿佛有着自己的故事,他们的表情,他们的动作,都在无声地诉说着。 我喜欢他对于细节的刻画。你看,画中人物的衣着,虽然不一定华丽,但却有着那个时代的特色。可能是带有民族风情的旗袍,可能是朴素的布褂,也可能是老式的棉袄。这些衣着,都成了那个时代的印记。还有那些背景的描绘,老旧的门楼,斑驳的墙壁,路边的小摊,都带着浓浓的京味儿。他能够将这些元素巧妙地融入画面,让整个场景更加饱满和真实。 更让我感动的是,马老师在画中展现的,是老北京那种淳朴、热情、又带着点儿小市民智慧的人情味。你可能会看到几个邻居在门口聊天,脸上洋溢着热情;也可能会看到一个孩子在街边玩耍,脸上带着纯真的笑容。这些画面,让人感觉非常温暖,仿佛自己也置身其中。 我曾听长辈说起过,以前的老北京,邻里之间的关系非常融洽,大家互相帮助,其乐融融。马老师的画,仿佛就是对这种美好回忆的一种再现。他没有去刻意渲染,只是平静地描绘,但这种平静,却有着打动人心的力量。 他笔下的色彩运用,也非常讲究。虽然整体基调偏向沉稳,但总会有那么一两处亮色,点缀得恰到好处,让画面瞬间活了起来。比如,一抹鲜艳的红色的灯笼,一件色彩鲜明的围巾,或者是一束阳光投射在人物身上的暖色调。这些色彩的运用,不仅增加了画面的层次感,也更加突出了人物的情感。 我特别喜欢他对光影的处理。他能够准确地捕捉到光线照射在人物和景物上的效果,形成自然的阴影和高光,让画面更具立体感。比如,透过窗棂的光线,洒在人物脸上的斑驳光影,都处理得非常到位。 这本画集,不仅仅是一本艺术欣赏的书,更像是一堂生动的老北京历史文化课。它让我们有机会近距离地接触到那些已经逐渐远去的时代,感受到那个时代的风土人情。它让我对老北京有了更深的理解和热爱。 我还会继续翻阅这本书,每次都会有新的感悟。马海方老师的画,就像一杯陈年的老酒,越品越有味道。它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的慰藉。它让我看到,即使是平凡的生活,也可以被艺术赋予不平凡的意义。 总而言之,这本书带给我的,是一种跨越时空的连接感。我仿佛能听到那个时代的声音,闻到那个时代的味道,感受到那个时代的温度。这是一种非常奇妙的体验,也是对马海方老师艺术造诣的最好证明。

评分《老北京人儿》这本画集,简直就是一本浓缩的老北京生活百科全书,马海方老师用他那独具匠心的画笔,为我们勾勒出了一个又一个鲜活的画面,让我深深着迷。我尤其欣赏他对人物的刻画,那种深入骨髓的京味儿,是其他地方难以寻觅的。 画中那位身着长衫,悠闲地在胡同里散步的老先生,他的步伐不疾不徐,眼神中带着一丝睿智和淡然。他可能是在去茶馆的路上,也可能是在享受午后的阳光。马老师在刻画这位老先生时,注重细节,从他那微微泛白的头发,到他手里拿着的折扇,都充满了年代感。他的神态,更是将老北京文人的风骨展现得淋漓尽致。 再看看那些街头巷尾的普通劳动者。一位正在敲打铜锅的老匠人,他的脸上布满了汗珠,双手粗糙有力,但他却一丝不苟地工作着。马老师用粗犷的笔触,展现了他那份坚韧和敬业。还有那位卖糖葫芦的小贩,他抱着一串串红彤彤的糖葫芦,脸上带着淳朴的笑容,仿佛能感受到他生活的艰辛,也带着对美好生活的期盼。 他对场景的描绘,更是将老北京的风貌展现得淋漓尽致。古老的四合院,高高的门楼,门前石狮子,院子里种的几棵枣树,都充满了浓郁的京味儿。他能够将这些景物与人物巧妙地融合在一起,构成一幅幅生动的画面,让人仿佛置身其中。我仿佛能听到院子里孩子们嬉戏打闹的声音,能闻到空气中飘散的槐花香。 色彩的运用上,马海方老师可谓是炉火纯青。他善于运用浑厚、沉稳的色彩,来营造一种怀旧的氛围,但同时,他也会巧妙地运用一些对比色,来突出画面的重点,或者营造某种特定的情感。比如,在一片灰扑扑的背景中,一抹鲜红的灯笼,或者是一件色彩鲜艳的旗袍,都能瞬间抓住人的眼球,让画面充满了生气。 构图方面,我也觉得非常出色。他懂得如何在画面中留白,让观众有想象的空间,又能在需要的时候,将人物和景物巧妙地结合在一起,形成一种和谐统一的整体。他的人物,不会显得孤立,而是与周围的环境融为一体,共同构成了一个完整的场景。 我不得不说,这本画集最大的价值在于,它为我们留下了宝贵的文化记忆。老北京的许多生活方式和民俗习惯,都在随着时代的发展而逐渐消失。马老师的画,就像一张张生动的照片,记录下了那些曾经存在过的美好。它让我们有机会去了解、去感受,那个时代的北京,那个时代的北京人。 阅读这本书,就像在与老一辈北京人进行一次跨越时空的对话。我从中看到了他们的勤劳,他们的智慧,他们的乐观,他们的豁达。这些品质,在如今的社会,依然具有重要的借鉴意义。 我还会继续细细品味这本书,每一次阅读,都会有新的感悟。马海方老师的画,就像一杯醇厚的老酒,越品越有味道。它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的慰藉。

评分我必须承认,《老北京人儿》这本画集,带给了我一种前所未有的沉浸式体验。马海方老师的画作,简直就像一把钥匙,轻轻一转,就开启了我对老北京那个时代的无限遐想。他笔下的人物,没有明星的光环,没有名家的架子,只是最普通、最真实的北京人,然而,正是这份平凡,却有着直击人心的力量。 比如说,画里那位在胡同口抽着旱烟的老头,他那饱经风霜的脸,像是被时光雕刻过一样,每一道皱纹都诉说着一段故事。他那微微眯起的眼睛,似乎能洞察世间的一切,又带着一丝看透世事的淡然。他身上那件洗得发白的蓝布褂子,袖口磨出了毛边,却透着一股子朴实和勤劳。马老师在描绘这些细节上,可谓是入木三分。 我特别喜欢他画中的那些女性形象。无论是坐在家门口纳鞋底的妇女,还是在街边卖花的小姑娘,亦或是身着旗袍、风韵犹存的“太太”,她们都展现出了老北京女性独特的韵味。她们或端庄,或娇俏,或温婉,但都透露出一种内在的坚韧和生活的热情。马老师对人物神态的捕捉,简直是出神入化,你似乎能从她们的眼神中读出她们的故事。 他对场景的描绘,同样也是别具匠心。老旧的门楼,斑驳的墙壁,屋檐下的燕子窝,路边晾晒的被子,这些看似普通的景物,在他的笔下,都充满了生命力。它们不是简单的背景,而是与人物共同构成了一个鲜活的北京生活场景。我仿佛能闻到院子里晾晒的被子散发出的阳光味道,能听到远处传来的京剧唱段。 色彩的运用上,马海方老师可以说是炉火纯青。他擅长运用沉稳、内敛的色彩,来营造一种怀旧的氛围,但同时,他也会巧妙地加入一些亮色,来点缀画面,让其不至于过于沉闷。比如,一抹鲜红的灯笼,一顶亮黄色的帽子,或者是一件色彩鲜艳的旗袍,都能在整体的素雅中脱颖而出,成为画面的焦点。 我反复翻阅这本书,每一次都会有新的发现。有时候,我会专注于人物的表情,试图去揣摩他们的内心世界;有时候,我会去欣赏他对场景细节的描绘,那些看似不经意的笔触,却能展现出深厚的功底。 对我而言,这本画集不仅仅是一次艺术的欣赏,更是一次精神的回归。它让我有机会重新审视那些已经远去的时代,重新感受那种淳朴、真挚的生活。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,马老师的画,就像一股清流,涤荡着我的心灵。 我不得不说,马海方老师的画,有一种“京韵”的力量。这种力量,来自于他对北京深厚的文化底蕴的理解,来自于他对北京人骨子里的那种精气神的把握。他用画笔,为我们保存了这份宝贵的遗产。 这本书,对我来说,意义非凡。它让我看到了老北京的魅力,看到了老北京人的智慧和乐观。它让我对这座城市有了更深的感情,也让我对生活有了更深的思考。

评分《老北京人儿》这本书,简直就是一部关于老北京生活的美学教科书,马海方老师的画作,以一种极其细腻而又不失力量的方式,将那些曾经鲜活的场景和人物,定格在纸页之间,让我爱不释手。 最让我心动的,是他笔下的人物。那位在胡同里拉着二胡的老艺人,他的脸上带着一丝沧桑,但眼神中却充满了对音乐的热爱。他的手指在琴弦上飞舞,仿佛能听到那悠扬的旋律在耳边响起。马老师对人物表情和动作的刻画,精准而生动,让你仿佛能感受到人物的喜怒哀乐。 再看那些普通的市民,他们可能是坐在茶馆里闲聊的老头,可能是赶集买菜的老太太,也可能是街边卖报纸的年轻人。他们身上都散发着一种朴实而真诚的气息。马老师在描绘这些人物时,注重细节,从他们的衣着、发型,到他们的神态、动作,都充满了那个时代的印记。 他对场景的描绘,更是将老北京的风貌展现得淋漓尽致。古老的四合院,斑驳的青砖墙,门前种着的那几棵老槐树,都充满了浓郁的京味儿。他能够将这些景物与人物巧妙地融合在一起,构成一幅幅充满生活气息的画面。我仿佛能看到四合院里孩子们嬉戏打闹的身影,能闻到空气中弥漫的烟火气。 色彩的运用上,马海方老师也展现了他的独特品味。他偏爱运用沉稳、内敛的色彩,来营造一种怀旧的氛围,但同时,他也会巧妙地加入一些亮色,来点缀画面,让其不至于过于沉闷。比如,一抹鲜红的灯笼,一顶亮黄的帽子,或者是一件色彩鲜艳的旗袍,都能在整体的素雅中脱颖而出,成为画面的焦点。 构图方面,我也觉得非常出色。他懂得如何在画面中留白,让观众有想象的空间,又能在需要的时候,将人物和景物巧妙地结合在一起,形成一种和谐统一的整体。他的人物,不会显得孤立,而是与周围的环境融为一体,共同构成了一个完整的场景。 我不得不说,这本画集最大的价值在于,它为我们留下了宝贵的文化记忆。老北京的许多生活方式和民俗习惯,都在随着时代的发展而逐渐消失。马老师的画,就像一张张生动的照片,记录下了那些曾经存在过的美好。它让我们有机会去了解、去感受,那个时代的北京,那个时代的北京人。 阅读这本书,就像在与老一辈北京人进行一次跨越时空的对话。我从中看到了他们的勤劳,他们的智慧,他们的乐观,他们的豁达。这些品质,在如今的社会,依然具有重要的借鉴意义。 我还会继续细细品味这本书,每一次阅读,都会有新的感悟。马海方老师的画,就像一杯醇厚的老酒,越品越有味道。它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的慰藉。

评分《老北京人儿》这本书,就像一本穿越时光的胶囊,每一次翻阅,都能将我带回那个充满烟火气和人情味的老北京。马海方老师的画作,有一种不动声色的力量,它们不声不响地诉说着一个个关于老北京人的故事,让我们在宁静中感受到生命的力量和时代的变迁。 我被他笔下的人物深深吸引。那位坐在自家院子里,一边摇着蒲扇,一边看着远处发呆的老太太,她的眼神中带着一种淡淡的忧伤,又透露出一种对生活的豁达。她的衣着朴素,但却透着一种年代感,可能是老式的棉布旗袍,也可能是宽松的布褂。马老师在刻画这些人物时,非常注重细节,他能够捕捉到人物最真实、最自然的神态,仿佛他们就生活在我们身边。 再比如,画中那些在胡同里玩耍的孩子们,他们的表情天真无邪,动作活泼可爱。他们可能是在追逐打闹,可能是在玩弹珠,也可能是在嬉戏玩闹。马老师用他灵动的笔触,将孩子们那份纯真的快乐描绘得淋漓尽致。看着这些孩子,我仿佛能听到他们银铃般的笑声,感受到他们无忧无虑的童年。 他对场景的描绘,同样功力深厚。老北京的胡同,青石板路,斑驳的墙壁,古老的门楼,这些元素在他的画中,都显得格外真实和生动。他能够将这些景物与人物巧妙地结合在一起,构成一幅幅充满生活气息的画面。我仿佛能闻到胡同里飘来的饭菜香,能感受到老北京特有的宁静和祥和。 色彩的运用上,马海方老师有着自己独到的风格。他偏爱运用沉稳、内敛的色彩,例如灰、蓝、棕等,这些色彩能够很好地烘托出老北京那种朴实、厚重的文化氛围。但同时,他也会在画面中点缀一些鲜亮的色彩,例如红色的灯笼,绿色的植物,或者是一抹亮黄色的头巾,这些亮色不仅能够让画面更加生动,也能够突出人物的情感。 我尤其欣赏他对光影的把握。他能够非常精准地捕捉到光线在不同物体上的投射效果,形成自然的阴影和高光,让画面更具立体感和空间感。比如,透过窗棂照射进来的斑驳光影,洒在人物脸上的温暖光线,都处理得非常到位,让画面充满了生命力。 读这本画集,让我有一种置身于老北京的错觉。我仿佛能够听到街头巷尾的叫卖声,能够闻到空气中弥漫的烤串儿的香味,能够感受到那种悠闲自在的生活节奏。这是一种非常奇妙的体验。 马海方老师的画,不仅仅是艺术作品,更是一份珍贵的文化遗产。它为我们保存了老北京的历史记忆,为我们展现了老北京人的精神面貌。它让我们有机会去了解、去感受,那个时代的美好。 我还会继续细细品味这本书,每一次阅读,都会有新的感悟。马海方老师的画,就像一杯醇厚的老酒,越品越有味道。它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的慰藉。

评分翻开马海方老师的《老北京人儿》画集,一股浓郁的京腔京韵扑面而来,仿佛置身于那古老而又鲜活的北京城。他的画,不是那种冷冰冰的写实,而是充满了温度和情感,每一笔,每一画,都凝聚着他对老北京深厚的情感和敏锐的观察力。我尤其喜欢他笔下那些平凡的北京人,他们身上散发出的那种独特的气质,是其他地方难以寻觅的。 你看,画中那位坐在小板凳上,慢悠悠地抽着旱烟的老大爷,他的眼神里透着一股子悠闲和智慧,仿佛什么事情都看透了,又什么事情都不放在心上。他穿着一件蓝布褂子,裤腿卷得恰到好处,脚上踩着一双老北京的千层底布鞋。他周围的环境,可能是一片斑驳的青砖墙,也可能是一棵老槐树,这些都为画面增添了浓厚的时代感。马老师就是这样,他能够捕捉到人物最真实、最生动的一面,并将其通过画笔加以放大和升华。 还有那些街头巷尾的小人物,卖报纸的阿姨,修鞋的师傅,送煤气的工人,甚至是那些遛鸟的老太太。他们都是老北京社会的一份子,虽然平凡,但却不可或缺。马老师用他特有的细腻笔触,将他们的生活状态和喜怒哀乐展现得淋漓尽致。我仿佛能听到卖报纸阿姨的吆喝声,能感受到修鞋师傅手上的巧劲,能看到遛鸟老太太脸上满足的笑容。 他对人物的造型,也非常讲究。虽然不是写实到每一个毛孔都清晰可见,但却抓住了人物的灵魂。他们或佝偻着身子,或挺直着腰板,他们的姿态,都诉说着他们的故事。他们的面部表情,虽然不一定是大笑或大哭,但往往是通过眼神、嘴角细微的动作来传达情感。 色彩的运用上,马海方老师也很有独到之处。他不会使用过于鲜艳、刺眼的色彩,而是偏向于一种沉稳、内敛的色调,这与老北京的文化底蕴非常契合。但同时,他也会巧妙地运用一些对比色,来突出画面的重点,或者营造出某种特定的氛围。比如,在一片灰扑扑的背景中,一抹鲜红的围巾,或者是一盏黄色的灯笼,都能立刻抓住人的眼球,让画面充满了生气。 构图方面,我也觉得非常出色。他懂得如何在画面中留白,让观众有想象的空间,又能在需要的时候,将人物和景物巧妙地结合在一起,形成一种和谐统一的整体。他的人物,不会显得孤立,而是与周围的环境融为一体,共同构成了一个完整的场景。 我个人认为,这本画集最大的价值在于,它为我们留下了宝贵的文化记忆。老北京的许多生活方式和民俗习惯,都在随着时代的发展而逐渐消失。马老师的画,就像一张张生动的照片,记录下了那些曾经存在过的美好。它让我们有机会去了解、去感受,那个时代的北京,那个时代的北京人。 阅读这本书,就像在与老一辈北京人进行一次跨越时空的对话。我从中看到了他们的勤劳,他们的智慧,他们的乐观,他们的豁达。这些品质,在如今的社会,依然具有重要的借鉴意义。 我尤其喜欢他画中那种“闲适”的生活态度。在这个什么都讲求效率的时代,马老师的画,让我们有机会停下来,去感受生活的美好,去体会那种慢下来的幸福。他笔下的北京人,不是忙碌奔波的,而是懂得享受生活,懂得品味人生。 这本书,值得每一个对老北京感兴趣的人阅读。它不仅仅是艺术品,更是一份珍贵的情感连接,一份对过去的致敬,一份对未来的启迪。它让我更加热爱这座城市,更加珍视那些属于它的文化和记忆。

评分《老北京人儿》这本画集,真的让我仿佛置身于那个久远的年代,马海方老师的画笔,如同施了魔法一般,将老北京人的生活点滴,以一种既朴实又充满艺术感的方式呈现出来。我常常沉浸其中,久久不能自拔。 最为打动我的,是画中的人物。他们没有经过任何修饰,就是那么真实地存在着,他们的脸上写满了生活的痕迹,但眼神中却闪烁着一种温暖的光芒。比如,画里那位正在提着鸟笼遛弯的老大爷,他的背影有些佝偻,但手中的鸟笼却提得一丝不苟,他的脸上带着一丝满足的微笑,仿佛和他的爱鸟有着说不完的话。这种细节的捕捉,正是马老师画作的精妙之处。 再者,画中的女性形象也别具韵味。一位身着素雅旗袍的“太太”,端坐在椅子上,手持一把团扇,眼神中带着一丝淡然和从容。她的坐姿优雅,线条流畅,仿佛能感受到那个时代女性的温婉和内敛。又或者,是街边卖豆腐脑的老奶奶,她围着一条褪色的围巾,脸上布满了岁月的痕迹,但她的笑容却依然淳朴而热情。这些女性形象,都充满了生命力和故事感。 马老师在描绘环境方面,也同样功力非凡。他笔下的胡同,不只是简单的线条堆砌,而是充满了生活的气息。老旧的门楼,斑驳的墙壁,墙角的青苔,甚至是晾晒在窗外的衣服,都显得那样真实而亲切。这些元素,共同营造出了一种浓厚的京味儿氛围,让人仿佛能闻到空气中弥漫的烟火气。 他对色彩的运用,也堪称一绝。整体色调偏向沉稳,带着一种复古的韵味,但同时,他又会在画面中巧妙地运用一些跳跃的亮色,来点缀画面,让其更具活力。比如,一抹鲜红的灯笼,一顶亮黄的帽子,或者是一件色彩鲜艳的丝巾,都能瞬间抓住观者的目光,让画面充满了生命力。 最让我惊喜的是,他对人物神态和动作的刻画。他能够准确地捕捉到人物最微妙的情绪变化,并将之融入画中。比如,人物那微微上扬的嘴角,那凝视远方的眼神,或者那略带羞涩的笑容,都充满了表现力。他笔下的人物,绝不仅仅是平面化的形象,而是鲜活的个体,有着自己的情感和思想。 我反复翻阅这本画集,每一次都会有新的感悟。马海方老师的画,有一种治愈人心的力量。它让我们在喧嚣的都市中,找到一片宁静的角落,去感受生活的美好,去体会人与人之间的真情。 这本书,对我而言,不仅仅是一本画册,更是一份关于老北京的珍贵记忆。它让我们有机会去了解、去感受,那个曾经鲜活而充满魅力的北京。它让我们看到了,即使是平凡的生活,也可以被艺术赋予不朽的生命。

评分马海方老师的画集,尤其是这本《老北京人儿》,简直就像一本沉睡多年的老照片,被他用画笔轻轻唤醒,展现在我们眼前。翻开书页,首先映入眼帘的是那些熟悉又陌生的面孔:遛鸟的老大爷,手里提着精巧的鸟笼,眼神里透露着岁月的沉淀和一丝悠闲的满足;街边卖烤串儿的小贩,烟火气十足,仿佛还能闻到羊肉串儿的香味在鼻尖萦绕;午后小憩的“太太”,旗袍勾勒出曼妙的身姿,手边的团扇轻轻摇曳,脸上是淡淡的宁静。马海方老师的画,不是那种刻板的写实,而是充满了生活的情趣和京味儿的韵味。他捕捉到的,是老北京人最真实、最生动的瞬间,那些被时间冲刷却依旧鲜活的日常生活场景。 他笔下的线条,有一种独特的遒劲和灵动,勾勒出的轮廓饱满而富有生命力。色彩的运用更是恰到好处,既有老北京那种沉静内敛的基调,又点缀着一些跳跃的亮色,如同点睛之笔,让画面瞬间活了起来。比如,一位老太太手里拿着一把泛黄的报纸,坐在胡同口,阳光洒在她身上,形成斑驳的光影,那光影的细节处理得丝丝入扣,仿佛真的能感受到夏日午后慵懒的阳光。再比如,几个孩子在院子里嬉戏打闹,他们的动作夸张而自然,衣服的褶皱、头发的飞扬,都充满了动态感。马老师似乎有一种魔力,能将那些稍纵即逝的表情和动作定格,让我们得以细细品味。 更让我着迷的是,马海方老师在画作中注入了浓浓的人情味。他笔下的人物,无论身份高低,都透着一种朴实和真诚。没有刻意的美化,也没有过度的夸张,只是平静地展现他们的生活状态,但正是这种平静,却有着打动人心的力量。那些饱经风霜的脸庞,那些粗糙却有力的大手,都诉说着属于他们自己的故事。我仿佛能听到老大爷和鸟儿的窃窃私语,能感受到小贩吆喝声中的热情,能体会到“太太”们那份淡泊的心境。 这本画集,对我而言,不仅仅是一本艺术作品,更像是一张时光的回溯券。它让我有机会重新审视那些正在消失的老北京生活方式。我们现在生活在快节奏的都市中,很多东西都变得标准化、模式化,而马老师画中的那些细节,比如大褂、旗袍、二八大杠自行车、门口的痰盂、墙上的老式挂钟,都承载着一个时代的记忆。它们是老北京不可或缺的一部分,是构成这座城市灵魂的元素。 我尤其喜欢他画中那种“慢”的生活节奏。在他的画里,时间似乎都变慢了。人们有时间去遛鸟,有时间去串门聊天,有时间去享受阳光。这与我们如今被各种信息和工作裹挟的“快”形成了鲜明的对比,也让我们更加怀念那种悠闲自在的生活。他笔下的老北京,不是那种被过度消费的“怀旧”,而是真正根植于生活土壤中的鲜活。 当然,马海方老师在构图和色彩上也展现了他深厚的功底。他懂得如何在有限的画面空间里,将人物、景物有机地结合起来,营造出一种既饱满又不显拥挤的视觉效果。他色彩的搭配,也总是恰到好处地烘托出人物的情感和氛围。比如,他画一群人在茶馆里闲聊,色彩就偏向温暖、柔和,让人感觉舒适放松。而画一些街景,则会运用一些对比度更强的色彩,来展现城市的活力。 每一次翻阅这本画集,我都会有新的发现和感悟。有时候,我会专注于人物的表情,试图去解读他们内心的世界;有时候,我会去欣赏他对场景细节的描绘,比如墙壁的斑驳、窗棂的纹路、地面石板的磨损。这些细节,都让画面充满了真实感和历史感。 我个人觉得,这本书最宝贵的地方在于,它保存了那些即将消失的“京韵”。老北京的文化,不仅仅是那些宏伟的建筑,更多的是存在于普通人的生活细节之中,存在于他们的言谈举止、风俗习惯之中。马海方老师以他独特的视角和高超的技艺,将这些宝贵的东西一一捕捉,并以艺术的形式呈现出来,让我们得以窥见那个时代的缩影。 可以说,这本画集是一份无价的文化遗产。它不仅为艺术爱好者提供了欣赏的佳作,更为研究老北京历史文化的人们提供了珍贵的视觉资料。它让我们感受到,艺术不仅仅是挂在墙上的摆设,更能承载历史,传递情感,连接过去与现在。 我还会继续珍藏并反复阅读这本《老北京人儿》。每一次阅读,都是一次心灵的洗礼,一次对过往的致敬。它提醒我,在追求现代化的同时,也不要忘记根源,不要忘记那些曾经滋养了这座城市的独特文化和生活方式。马海方老师的画,就像一扇窗,让我看到了一个更加立体、更加鲜活的老北京。

评分《老北京人儿》这本画集,简直就像一本珍贵的时光宝盒,每一次打开,都能从中挖掘出属于老北京的无限魅力。马海方老师的画作,有一种不动声色的力量,它们以一种最朴实、最真挚的方式,展现了老北京人的生活百态,让人回味无穷。 最让我着迷的是他笔下的人物。那位在胡同口悠闲地摇着扇子的大爷,他的眼神里透着一股子看透世事的淡然,脸上的皱纹就像历史的年轮,诉说着他丰富的人生阅历。他身上那件洗得发白的蓝布褂子,显得朴素而真实。马老师在刻画这些人物时,非常注重细节,他能够捕捉到人物最细微的神态,将人物的性格和情感淋漓尽致地展现出来。 再看那些街头巷尾的小人物,他们虽然平凡,却充满了生命力。比如,那位提着鸟笼的老太太,她精神矍铄,脸上带着慈祥的笑容,她的眼神中透露出对生活的热爱。还有卖烤串儿的小伙计,他脸上带着青春的朝气,热情地吆喝着,仿佛能听到他爽朗的笑声。马老师用他细腻的笔触,将这些人物刻画得栩栩如生,充满了生活气息。 他对场景的描绘,更是充满了浓郁的京味儿。古老的四合院,高高的门楼,门前石狮子,院子里种植的几棵枣树,都充满了年代感。他能够将这些景物与人物巧妙地融合在一起,构成一幅幅生动的画面,让人仿佛置身于老北京的街头巷尾。我仿佛能闻到院子里飘来的饭菜香,能感受到老北京特有的宁静和祥和。 色彩的运用上,马海方老师也展现了他的独到之处。他偏爱运用沉稳、内敛的色彩,来营造一种怀旧的氛围,但同时,他也会巧妙地加入一些亮色,来点缀画面,让其不至于过于沉闷。比如,一抹鲜红的灯笼,一顶亮黄的帽子,或者是一件色彩鲜艳的旗袍,都能在整体的素雅中脱颖而出,成为画面的焦点。 构图方面,我也觉得非常出色。他懂得如何在画面中留白,让观众有想象的空间,又能在需要的时候,将人物和景物巧妙地结合在一起,形成一种和谐统一的整体。他的人物,不会显得孤立,而是与周围的环境融为一体,共同构成了一个完整的场景。 我不得不说,这本画集最大的价值在于,它为我们留下了宝贵的文化记忆。老北京的许多生活方式和民俗习惯,都在随着时代的发展而逐渐消失。马老师的画,就像一张张生动的照片,记录下了那些曾经存在过的美好。它让我们有机会去了解、去感受,那个时代的北京,那个时代的北京人。 阅读这本书,就像在与老一辈北京人进行一次跨越时空的对话。我从中看到了他们的勤劳,他们的智慧,他们的乐观,他们的豁达。这些品质,在如今的社会,依然具有重要的借鉴意义。 我还会继续细细品味这本书,每一次阅读,都会有新的感悟。马海方老师的画,就像一杯醇厚的老酒,越品越有味道。它不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的慰藉。

评分京城街头剃头图

评分找乐图

评分不错 卖家服务态度很好

评分闲情图

评分京城街头剃头图

评分闲情图

评分私塾图

评分卖活鲫鱼

评分卖甑儿糕的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![画坛巨匠:米开朗琪罗·素描 [Painting Masters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10995207/rBEIDE_MNhoIAAAAAAI1DOYKDk8AAAXSQFWDqsAAjUk262.jpg)

![米勒素描 [Painting Masters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11141108/rBEHZlDScs8IAAAAAARxDiNfHc0AADWJQMGrmgABHEm487.jpg)

![带上画笔去巴黎 [CITYSKETCH PARIS] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11732700/55a4d358Na027fb85.jpg)

![秘密花园涂绘学院丛书·冰与火之歌:权力的游戏 [The Official A Game of Thrones Coloring Book: An A] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11931688/573007e8N78a34131.jpg)